5月7日(火)14時39分のさくら553号で熊本駅着 5月10日(金)午前8時39分のさくら554号で熊本駅発

マンハイム市にあるレッシングギムナジウムの生徒6人(女子4名、男子2名 年齢は15歳と16歳)と引率教諭2名(団長の Herr Bernhard Bildstein ベルンハルト・ビルトシュタイン氏と指導員の Frau Monika Boschert モニカ・ボシェルト さん)の合わせて8人が5月の6日から17日まで日本を訪問。8日と9日の両日、熊本でたくさんの交流と出会いを体験。これは、1月23日に、「熊本の高校生との交流」、「ホームステイあるいは学校などのゲストハウスへの宿泊」を希望するメールが届いてから、学校、行政、団体、個人の皆さまのご理解、ご協力、ご親切でそれが可能となり、研修グループがたくさんの思い出を胸に熊本を離れるまでのお話です。とりわけ2つの高校での特別授業への参加を中心にご紹介します。長くなりますが、ご容赦ください。

5月8日(水)

熊本県立済々黌高等学校訪問 交流を担当することになられた主幹教諭の先生から4月25日、ご挨拶とともに授業計画をお送りいただいた。

10:00~10:30 Welcom ceremony 応接室で生徒による英語での学校紹介

10:40~11:30 書道体験(日本の芸術に触れる)

11:40~12:30 おにぎり・味噌汁作り体験(日本の家庭料理への理解を深める】

【おみやげに、書道体験で作成した書をラミネート加工して渡します。】

英語での学校紹介の後は、4つのグループに分かれ、それぞれの自己紹介とフリートーキング。レッシングギムナジウムの生徒たち、特に女子は流ちょうに英語を話す。済々黌の女子生徒も、その後の体験活動にも補助員として参加したが、見事な英語を話し、ドイツ側の引率者から担当の先生に「USA かどこかに留学した人がいるのか」と質問が出るほどだった。

済々黌高校は連休明け間もない5月12日(日)が体育祭の予定で、それを前にしての訪問受け入れは日程的に厳しかったはず。「授業を教室の外から見るだけでも良いから」との希望は繰り返しマンハイムから届けられた。それも困難に思えたが、4月に入り新年度の態勢が整うと一気に計画をまとめ上げられた。ビルトシュタイン団長は学校紹介のビデオで済々黌伝統の運動会がいかに大掛かりな行事であるかを実感され、「そのような大切な時期にこれほどの交流プログラムをご用意いただきありがとうございます」と当日の責任者の副校長に深く感謝された。

書道体験では自分の好きな漢字を書くのが課題。レッシングギムナジウムの引率のお二人はご家族やお子さんの名前のカタカナ表記をメモ用紙に書いてもらい、それを筆でまねられた。墨を付けすぎてなかなか上手くいかない。ビルトシュタイン先生は4人のお子さんの名前を書かれ、おみやげは1枚との説明があったにもかかわらず、一人の子どもだけに持って帰るわけにはいかないと4枚とも、しかもお子さんの部屋の色に合わせて青、黄色など4つの色でのラミネート加工を頼み込んで、世話役の先生からOKをもらわれた。また、ボシェルト先生はご自分の作品だけではなく、前の席の生徒が書いた漢字の書を希望して持ち帰られた。

続く和食作りは6つの班に分かれる。ベジタリアンの3人の女子生徒には味噌汁も煮干しを使わず昆布出汁の配慮。生徒たちは男女を問わずたちまちに打ち解け、協力しながら一緒に作る。手のひらに豆腐を乗せ、さいの目切りにも挑戦。出来上がった味噌汁をお椀によそい、梅干し、昆布、ツナなど好きな具を入れたおにぎりと合わせて試食。レッシングギムナジウム研修グループにとっては都合よく昼食になる。引率のお二人には特別なふるまいも。カレー作りが得意な男の先生が家から鍋で持参し、温めてサービスされたらしい。

ここで訪問終了予定時刻の12時30分を過ぎていたが、再び応接室に戻り、済々黌のスクールカラーである黄色の体育帽子などのプレゼントがあり、歓談となった。次のプログラムのため、街中に向かうバスの発車時刻の13時7分に間に会わせるため、走り去る結果となり、お世話いただいた方々への十分なお礼とお別れの挨拶をする間もなかった。

13:30 熊本市国際交流会館 熊本市国際課からの熊本市紹介

課長、ドイツ担当の主幹、主事、CIR(国際交流員)に出席いただく。課長の歓迎のご挨拶。主幹からドイツ語のスライドを使って熊本市の特色の説明。「2016年の熊本地震後、ドイツからもお見舞いをいただいたことのお礼。熊本城も大きな被害を受けたが、復興に取り組み、天守閣は見学できるようになった。ドイツのハイデルベルク市とは友好都市であり、青少年の相互交流を行っており、今年はさらにスポーツ交流も加わる。」。このように内容豊かでかつコンパクトな熊本紹介の日本語レクチャーをCIRの通訳するドイツ語と共に受けるのは初めてで興味深かった。お土産には、熊本市がフェアトレードシティの認証を受けていることから竹製の箸も含まれていた。

国際課では、今回の訪問を今後の日独の青少年交流の拡がりや深まりに資するものとして、その意義を積極的に捉え、「ドイツ・マンハイム市高校生の熊本城見学」というタイトルで、済々黌高校、熊本商業高校での交流なども含めたスケジュール、訪問者、訪問経緯などをまとめた News Release を各報道機関に提供、広報に努められた。

14:15 熊本城ミュージアム わくわく座見学

受付の女性は黄金色系の短い着物に白のたすき掛け、黒の股引きで威勢が良い。話術が巧みな事務局長が案内下さる。駕籠や着物のなりきり体験、熊本城紹介のビデオ。わくわく座の特製クリアファイルのお土産もある。昼過ぎからの雨が激しくなり、しばらく様子を見るため、展示してある模擬刀をケースから特別に取り出し、その重さが実感できるよう持たせてくださる。

15:15 熊本城見学

雨が小降りになったのでわくわく座2階から出て南口ルートで天守閣前へ。国際課の主事、国際交流員のお二人も傘を持って同行される。登城は各自のペースで。早い組は40分ほどで降りて来る。じっくり見学した組は20分ほど後に。

16:30 城彩苑桜の小路散策

人気者の「くまモン」と一緒に思い出の一枚。

16:50 サクラマチ熊本、新市街、下通散策

18:15 水道町バス停へ この日の日程終了

5月9日(木)

熊本県立熊本商業高等学校訪問

熊本商業高校との交流はちょっとした誤解から生まれた「幸運」がもたらしたものであった。その幸運とは、今回の訪問のそもそもの背景と経緯にもからむ。これは長くなるので後述します。

熊本日独協会も主催者の一つであった2月23日の「グローバル時代の若者の意見発表会(本ブログの2月24日の記事で報告)」後に「ドイツから生徒が来訪し、ホームステイ先を探している。また、高校への訪問を希望している。その他、何か交流のアイデアはないか。」と協会の人材育成部会員から参加者の高校生8人に説明。発表者の一人、熊本商業高校の女生徒(当時1年)がホームステイ受け入れを希望。2月25日、説明した部会員へのラインで「マンハイムと済々黌の交流の件です。きょう学校に相談してみたところ、文章を発行してもらい、テスト期間と重ならなかった場合、8割から9割のものは許可されるそうなので、交流の計画を組織している方から学校への問合わせが必要です。その場合、私の担任の先生に繋いでもらうとスムーズに進むと思います。私も両親も迎え入れたい気持ちが大きいのでぜひ文章を発行していただけるようお願いできませんか?」という内容の依頼があった。これを受け、協会内部で相談、「この交流のお手伝いは青少年の将来にもかかわる仕事だし、容易には引き受けられない」との意見も出て、2週間ほど協議が続き、その結果、この記事を書いている者が担当することになった。3月11日、「ドイツと熊本の青少年の交流についてのお願い」のA4の資料も準備し、学校に電話、担任の先生とお話することができた。すると「生徒からドイツからの留学生をホームステイさせるので遅刻するかもしれないが、大丈夫ですか、との質問だった」とのお話で、「ホームステイの話は現状ではなし、生徒同士の交流の件でご相談するのが主眼です」と説明。「ああ、そうだったんですね」、「なるほど」、「そういうことですか」と展開。趣旨を了解され、資料をメールでお送りすることになった。ホームステイについても、レッシングギムナジウムに問い合わせたところ、一人の女生徒が希望し、動き出した。3月15日には担任の先生から、「新年度の人事配置が決まらないと確定できないが」と断ったうえで、「国際経済科の1,2年生とゲームで交流する案を考えているがどうでしょうか?」とお知らせいただいた。レッシングギムナジウム側もこの案を歓迎。双方で交流への関心が高まった。4月1日付で担任の先生は国際経済科主任になられ、4月4日、学校長の承認も得られたとして交流案を正式にお示しいただいた。その日から、具体的なやり取りになり、熊本商業高校からは質問や提案を度々いただき、ビルトシュタイン先生にも確認しつつ、5月9日の訪問を迎えることになった。

2週間前の雨の予報に反し、快晴。この日の案内は2月23日の若者の意見発表会でボン大学での1年間の留学生活を報告した熊本大学文学部4年(独文専攻)の上村(かみむら)レオンさんにお願いし、筆者は自宅待機。したがって、記事は伝聞によるものです。

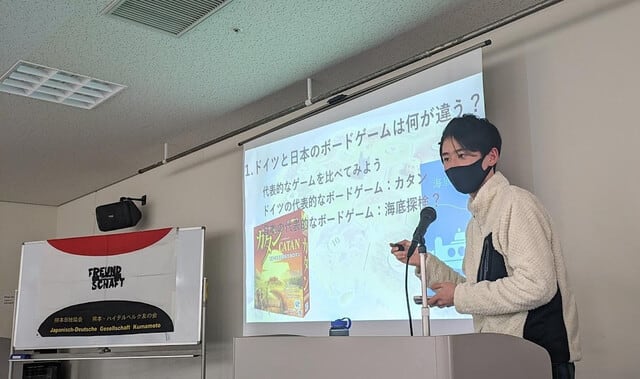

10:00~10;50 国際経済科1年の生徒が作成した英語双六

11:00~11:50 国際経済科2年生とジェンガ

※ 2コマともゲームを通して親しくなり相互理解を深めるのが目的

バスと市電を乗り継ぎ、熊本商業前で下車。学校に到着すると控え室に案内され校長先生始め、教職員の皆さんに温かく迎えられた。先生方もドイツからの訪問を楽しみにされていたのがわかる。もちろん生徒たちは大きな期待と少しの緊張を抱きながら来校を待っていた。胸の名札も用意され、英語での歓迎の文字の下に日程と漫画が描かれたホワイトボードの前で記念写真。教室に入るとワァという歓声こそ控えているが、全身から喜びがあふれている。机に身を乗り出してゲームを楽しむ。誰もが心を開き自然な笑顔。手でつくるハートのポーズもきれいにできた。思いが一つになっての集合写真。

5月10日、レッシングギムナジウム研修グループが無事に熊本を離れたことを国際経済科主任の先生にお知らせしたところすぐにお返事をいただいた。今回の「ドイツと熊本の高校生の交流の成果」が生き生きと伝わる内容で、この項目のまとめとして一部をそのまま引用させていただきます。

レッシングギムナジウムの方々は非常にフレンドリーで、すぐに打ち解けることができました。また、日本のアニメにも詳しく、マイナーな作品についても知識が豊富で驚きました。サブスクリプションサービス等の普及により、日本のアニメが見やすくなっているとのことで、世界のグローバル化が進んでいることを改めて実感いたしました。今回の交流活動を通じて、私自身も多くの学びと刺激を受けました。特に、異文化交流の中で互いの理解を深める機会を持てたことは非常に貴重な経験でした。レッシングギムナジウムの皆様にも楽しんでいただけたようで、大変光栄に感じております。

今年の夏、ハイデルベルク市との青少年交流で熊本市内の高校生14人がドイツを訪問する。石橋君もその一人。マンハイムはハイデルベルクの隣なので、何らかの形で再会できるだろう。ビルトシュタイン先生もそのようにお話になられていた。

来熊の背景と受け入れ計画が動き出すまで

済々黌高校がスーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受けたことから環境先進国ドイツの取り組みを学ぼうと計画。熊本日独協会の勧めもあり、2015年10月、校長を団長とするドイツ環境スタディグループが友好都市であるハイデルベルク市を訪問し、ブンゼンギムナジウムと姉妹校提携。2016年10月、ブンゼンギムナジウムから13名の生徒と2名の引率者が熊本を訪れ、済々黌での交流プログラムやホームステイで親交を深めた。引率責任者だったベルンハルト・ビルトシュタイン先生はその後、マンハイムのレッシングギムナジウムに異動されたが、同校及びブンゼンギムナジウムの生徒と熊本の高校生とのオンライン会議での交流に携わってこられた。コロナ禍もおさまり、再び青少年が直に顔を合わせる訪問を計画された。

本年1月23日、ハイデルベルク・熊本友の会のホーボルト会長から当協会に熊本訪問計画への支援依頼のメールが届く。続いて1月24日、ビルトシュタイン先生から済々黌高校に(当協会には CC で)「熊本の名門 Seiseikou High School を訪問したい」との英文メールが送られた。同日、ビルトシュタイン先生から協会に訪問団の概要と訪問理由を詳しく記し、「 熊本の高校との交流の斡旋」、「 ホームステイまたは熊本市か学校のゲストハウスへの宿泊の斡旋」を依頼する長文の独文メールが届いた。具体的な熊本訪問の日程は5月7日から10日まで。学校は新年度が始まって間もなくで、また4月の人事異動を待たないと学校行事が確定しないだろう。ホームステイも夏休みでないと生徒の家庭は難しい。熊本市にゲストハウスはないし、セミナーハウスのような施設を有する学校があっても宿泊となると厳しい制約があるに違いない。難題である。手探りでの取り組みが始まった。協会の内部だけでは情報が広がらない。そこで2月23日に開催した「グローバル時代に生きる若者の意見発表会」に参加した高校生8人に、同発表会を担当した人材育成部会の会員を通じて協力を呼び掛けた。すると、まず、一ッ葉高校の石橋渉(いしばしあゆむ)君から「通信制の高校に通っているため昼間の時間は空いており、マチナカ界隈であればドイツの高校生の案内はできる」との意思表示があり、ホームステイについても熊本商業高校の女生徒から受け入れたいとの申し出があった。そこから車輪がすこしずつ回り始めた。

その後、5月7日に一行を熊本駅で迎えるまでに、マンハイムと熊本との間ではA4用紙で20頁以上に及ぶメール交換があり、また、熊本の中でのメールや電話でのやり取りも相当な分量と回数になり、直接、間接(CCでの)に多くの方々に時間をお取りいただいた。

済々黌同窓会と多士会館

熊本県内の高校として最も歴史を有する済々黌。沿革等については「黌長あいさつ」で次のように述べられている。「明治15年の創立、その年の入学生は81人と記されているが、以来、約4万5千人の卒業生を輩出、令和4年、創立140周年を迎えた。(黌名の由来である)「済々たる多士」が国内外の多様な分野で活躍、後輩の活躍を温かく見守られている。実際、本黌ほど同窓生の方々からの篤いご支援をいただいている高校はそう多くないと自負している」。まさに今回の研修グループの「多士会館」利用を通して、同窓生の皆さんの結束力、行動力、温かな人間性に触れることができた。1項目を設けて記録に留めたい。

熊本県道37号線、「三軒町通り」の済々黌前バス停から両側が桜並木のゆるやかな坂を少し上ると同黌正門との中程、左手に3階建ての多士会館がある。済々黌創立百周年を記念し、全国の同窓生から寄付を募り、1984(昭和59)年2月に建てられ、その後、『会館維持会費』の納入、寄付及び会館使用料等の収入によって維持されていたが、2012(平成24)年4月からは、『一般財団法人多士会館』が維持・管理、運営している(同会館のホームページによる)。主に生徒たちの学習に供されているが、合宿も可能とはされている。済々黌との交流を希望するレッシングギムナジウム研修グループにとって、学校近くで使用料も格安の施設を利用できたら理想的である。しかし、2月22日のビルトシュタイン氏へのメールには「ネットで見つけられたカプセルホテルか、以下の予約をお勧めします」として市中心部にあるビジネスホテルを紹介している段階であった。ところが、直後に偶然と幸運が味方して、宿泊可能性が見えてきた。

3月4日 同窓会の副会長と事務局員の方から人材育成部会員が「会館利用上の注意」の説明を受け、済々黌との交流が日程に明記されることを条件に仮予約できた。その後、済々黌との交流が可能となる。

4月26日 同窓会の副会長、幹事長、副幹事長と事務局員の方から、当協会の会長、人材育成部会員と筆者の3人が、改めて利用上の注意の説明と施設の案内をしていただく。男性3名は3階の和室一間を、女性4名は2階の連なる3つ部屋を利用できる。中仕切りの襖が外してあったので、和風の生活感が増すように取り付けていただく。シャワー室では、役員の方々が、ボイラーのスイッチのオン・オフを示した後、栓を捻り、お湯が出るか確かめられた。これには数分かかり、その間、手を水流に当てたまま辛抱強く待たれた。

課題になったのが、会館の出入りと正面玄関の鍵の開け閉め。開館時間は、平日 12:00~21:00(事務職員対応時間は12:00~19:00、19:00~21:00 は警備員のみ)。21:00~12:00 の間は正面玄関は閉まっている。サイドドアは使えるので、コンビニでの買い物などの際には、いくつかの班に分かれて交代で出入りする方法で切り抜けられる。しかし、8日、9日、10日は午前中の出発となり、正面玄関の鍵の開閉が必要となる。これは部外者ではできない。警備会社も契約外である。その時、役員のお一人が、「私が来ましょう。家がすぐ近くだけん。」とおっしゃられた。毎朝、仕事に出かける前に来館し、鍵の開閉をして下さるというのである。苦にする様子もなく、笑顔でいらっしゃる。お話をお伺いする中で分かったのだが、学習室利用の受付など日常の管理・運営は同窓生の皆さんのボランティアに支えられている。このことは、宿泊でお世話になるレッシングギムナジウム研修グループ、とりわけビルトシュタイン団長には是非とも認識してもらわねばならない。

いよいよ 5月7日(火)熊本駅前発15:14のバスで濟々黌前バス停到着。会館は道路を渡ってすぐ。さっそく部屋に布団を運ぶ。女性陣は部屋に上がった途端に興奮気味。「3室も使えるの。マット(畳)が柔らかい、スライド式のドア(襖)が珍しい。」。その後、役員の方々も一緒に館内を見て回り、必要事項を確認、1階に降りる。この日は済々黌は次の日曜日が運動会の予定のため、振替の休校日。部活を終えた生徒が自習に訪れる。役員の皆さんが、グループの生徒たちを紹介し、英語で話すように誘われる。そこに、ホームステイを受け入れる熊商の生徒が母親と迎えに現われ、一列に並んで記念撮影。

済々黌の生徒たちはすっかり打ち解けた様子だったので、近所のコンビニやファミレスを教えてくれるように頼んで会館を離れた。役員の方の話では、その後も、また、翌日、翌々日も何人もの生徒と仲良くなり、フェイスブックやインスタグラムでさらに友達の輪が広がったそうである。

9日の夕 は、コンビニ食だけでは可哀そうだと役員の方数名が会館近くの回転寿しに連れて行ってくださる。門限は午後7時としていたが、この夜は9時少し前まで外でゆっくりでき開放感を楽しんだ。

5月10日(金)朝、7時前には会館にホームステイの生徒も含めて集合。ゾフィア・ベトヘルさんはホストファミリーからプレゼントの「くまモン」がプリントされたT シャツを身に付けている。宿泊組は部屋を片付け、掃除をし、寝具の返却もできている。忘れ物がないか確認し、部屋の鍵2つを返却。会館前で続いて威風堂々の済々黌本館前で名残の集合写真。迎えの時と同じように大きな荷物は当協会の会長の車に積み、また、乗降の時間短縮のため、3人は同乗して駅に向かうことにする。前日、「会館を7時15分に離れることと濟々黌前バス停から熊本駅までの直行バスがないため、水道町で市電に乗り替えること」を役員の皆さまにお知らせしたところ「歩いて15分の子飼橋バス停に行けば、熊本駅前を通る直行バスがある。バス停まで自分が案内してもよい」との親切なご提案をいただいていた。毎朝の鍵の開け閉めに加えての優しいお見送りを受けてバス停に。

ボシェルト先生は、「ホテルはどこでも同じだけど、ここでの体験は格別だった」と喜びと感謝を口にされていた。

交流を通して

「短い滞在でしたが、生徒たちは貴重で豊かな体験ができました。熊本の皆さんに感謝します。必ずまた来ます」との言葉をビルトシュタイン先生は多士会館前で残された。身近で接した日本とドイツの青少年の胸にもそれぞれの言葉で綴られる思い出ができたに違いない。様々な形で交流の新しい芽が育つであろう。

今回の日独の若者交流に温かなご支援を賜り、写真の掲載あるいは提供にご同意いただいた皆様に心より感謝申し上げます。また、皆様方のご紹介に当たり、熊本大学文学部4年の上村レオンさん、一ッ葉高校2年の石橋歩さんを除いては、役職名等のみを表示しお名前は記載しないとしたことをご了承ください。 (M.S.)

参 考

ギムナジウムとは:ドイツの初等・中等教育制度は大まかに次のようになります。6歳で基礎学校に入学。10歳から基幹学校(5年制)と実科学校(6年制)の職業コースとギムナジウム(9年もしくは8年制)の進学コースに分かれる。ギムナジウムへの進学率はハイデルベルク市やマンハイム市が属するバーデン・ヴュルテンベルク州では43パーセント程度。日本では「gifted ギフテッド(神から授けられた特別の才能、知能指数で言えば130以上とされる、を持つ者」に対する教育として語られるものが、ドイツでも、 Gifted = hochbegabt ホッホベガープト「高い能力を持つ」子供に対する特別の教育として実施され、バーデン・ヴィルテンベルク州では14のギムナジウムがその対象校として指定されている。レッシングギムナジウムもその1つで、ビルトシュタイン先生によると1学年3クラスの内の1クラス(1クラスの人数は25人前後。)が、それにあたり、面接を経て入学が認められるそうである。到着した日に多士会館で研修グループの生徒と雑談した際、「学校の特色は何か」と尋ねたら、真っ先に「hochbegabt 」のクラスがあることと答え、この中にもそのクラスの生徒がいると教えてくれた。

「レッシングギムナジウム研修グループ名簿」

Herr Bernhard Bildstei ベルンハルト・ビルトシュタイン先生(団長)

Frau Monika Boschert モニカ・ボシェルト先生

Frau Sophia Boettcher ゾフィア・ベトヘルさん

Frau Pia Utili ピア・ウチリさん

Frau Eleonore Reis エレオノーレ・ライスさん

Frau Marlene Matter マルレーネ・マテルさん

Herr Jonathan Kraus ヨナタン・クラウスさん

Herr Sebastian Braunschweig セバスティアン・ブラウンシュヴァイクさん

ゾフィア・ベトヘルさんは熊本商業高校の生徒宅にホームステイ。他の7名が多士会館に宿泊。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます