二十四節気『芒種』末項は「梅子黄(うめのみきばむ)」

6月15日から20日頃とされ、梅の実が黄ばんで熟す頃。

青梅は次第に黄色みをおび、赤く熟していきます。

⇒

⇒ 6/7⇒

6/7⇒ 6/15

6/1515日の稽古は昼から、菓子をどうしましょう。

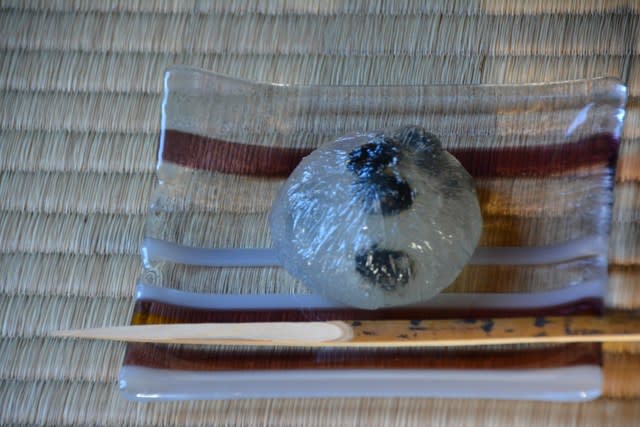

この時期、少し早いのですが『水無月』を造ることに。

外郎(ういろう)の上に小豆を載せたお菓子ですね。

京都で水無月が食されるようになった由来は、6月1日に

宮中で行われていた「氷の節句」だといわれています。

古来氷室(洞窟など)で、氷や雪が冬のうち保管され、

水無月の頃、朝廷や幕府に献上されて、取寄せた氷を口に

含み、暑気を払って夏を無事に乗り切れるよう祈願された。

しかし、庶民にとって氷は高嶺の花でせめて氷をういろうで

表し、氷で涼をとったつもりになる水無月を生み出しました。

水無月は、白い外郎で氷をイメージし、上に載った小豆は、

魔よけの力を持ち邪気を払うものとされ、さらに三角の形も、

魔よけ、厄病よけの意味にもなるお菓子です。

京都の人々は、6月30日に夏越しの祓えという習慣があり

「水無月のなごしの祓する人はちとせの命のぶというふなり」

拾遺和歌集で読まれている通り、神社にお参りをし、

夏を迎えるにあたっての邪気払いのお菓子をいただくことで、

厄をのがれ、夏を迎えようとする気持ちを込められています。

奈良はまだ梅雨入りもしておらず、半月前で早かったですが、

厄をのがれられ、夏を迎えて頂ければ・・・。

床に軸は『竹』、花は紫陽花、ホタルブクロ、鳴子百合

更好棚を用いて、薄茶と濃茶点前を薄茶器には『四滴』の『弦付』を

使ってみました

愉しんでいただけたでしょうか。

追加)今日の先生のお稽古で頂いた奈良・樫舎の水無月です。

外郎の代わりに葛で造られており、流石上品な甘さと・・・。

六月六日、24節気の『芒種』初候は螳螂生(とうろう しょうず)

芒(のぎ)のある穀物、稲や麦などの種をまく季節からですが、

初候、カマキリなどの虫の孵化が始まり、次候は螢が川から上がり

草に宿り始め、末候は梅の実も黄色づき始める気候を表します。

現在奈良の籾蒔きは山間の早場米地帯は4月初旬、平地で5月初旬頃

平地の田植えもそろそろ終わり掛けです。

また今日は「梅の日」で天文14年4月17日(新暦1545年6月6日)、

京都・賀茂神社の例祭・葵祭で後奈良天皇が神事をされた際に

梅が献上されたという故事から紀州梅の会が制定した。

家の梅はまだ青梅のまま、末候になれば黄色く熟し始めるのでは。

先日先生のお稽古に伺ったおり、菓子は樫舎(かしや)さん『青梅』で、

上品な色模様と形、備中白小豆の粒餡との取り合わせ美味しさに感動!(写真なし)

触発されこの火曜日のお稽古前に造った『青梅』、時間がなく

慌てていたためか形が?

お出での方々には、喜んで頂けたようです。

床には、軸は『善な寶』百五代法隆寺管長、間中定泉

花は縞葦、ホタルブクロ 白南天とヤマアジサイ

午前中は更好棚にて薄茶平点前と入れ子点を

午後は、お茶碗荘りを

「このお茶碗は、恩師よりいただいたもので・・・」

お稽古でなりきるのは、気恥ずかしいものですね。

芒(のぎ)のある穀物、稲や麦などの種をまく季節からですが、

初候、カマキリなどの虫の孵化が始まり、次候は螢が川から上がり

草に宿り始め、末候は梅の実も黄色づき始める気候を表します。

現在奈良の籾蒔きは山間の早場米地帯は4月初旬、平地で5月初旬頃

平地の田植えもそろそろ終わり掛けです。

また今日は「梅の日」で天文14年4月17日(新暦1545年6月6日)、

京都・賀茂神社の例祭・葵祭で後奈良天皇が神事をされた際に

梅が献上されたという故事から紀州梅の会が制定した。

家の梅はまだ青梅のまま、末候になれば黄色く熟し始めるのでは。

先日先生のお稽古に伺ったおり、菓子は樫舎(かしや)さん『青梅』で、

上品な色模様と形、備中白小豆の粒餡との取り合わせ美味しさに感動!(写真なし)

触発されこの火曜日のお稽古前に造った『青梅』、時間がなく

慌てていたためか形が?

お出での方々には、喜んで頂けたようです。

床には、軸は『善な寶』百五代法隆寺管長、間中定泉

花は縞葦、ホタルブクロ 白南天とヤマアジサイ

午前中は更好棚にて薄茶平点前と入れ子点を

午後は、お茶碗荘りを

「このお茶碗は、恩師よりいただいたもので・・・」

お稽古でなりきるのは、気恥ずかしいものですね。

『千利休居士』は天正19年(1591)2月28日自刃。表千家では毎年3月27日、

裏千家では3月28日に、茶家最大の行事・利休忌が開催され「菜の花忌」とも。

謂れは居士が生涯菜の花を好んだからとか、最後の茶室に活けられていたのが

菜の花だったからなど諸説あるそうです。

でも利休忌が終わるまで、茶席には菜の花を活けないほうがよいとの教えも。

3月最後のお稽古に『菜種きんとん』作り、

利休居士の遺徳を偲ばせて頂きました。

床には、「頭上漫々」

花は「貝母・バイモ」別名編笠百合・アミガサユリと

「紅錦魚葉椿」、この椿は去年に引き続き咲いてくれたが、

下枝に隠れて気が付かず、咲き過ぎ、

でも小さな斑が入っていたことに気づかせてくれました。

裏千家では3月28日に、茶家最大の行事・利休忌が開催され「菜の花忌」とも。

謂れは居士が生涯菜の花を好んだからとか、最後の茶室に活けられていたのが

菜の花だったからなど諸説あるそうです。

でも利休忌が終わるまで、茶席には菜の花を活けないほうがよいとの教えも。

3月最後のお稽古に『菜種きんとん』作り、

利休居士の遺徳を偲ばせて頂きました。

床には、「頭上漫々」

花は「貝母・バイモ」別名編笠百合・アミガサユリと

「紅錦魚葉椿」、この椿は去年に引き続き咲いてくれたが、

下枝に隠れて気が付かず、咲き過ぎ、

でも小さな斑が入っていたことに気づかせてくれました。

今日は茶道サークルの初釜でしたので、昨日は『花びら餅』を作りました。

由来は宮中の菱葩(ひしはなびら)で「歯固め」の行事が儀式化していく過程で

生まれ、あのごぼうは押鮎(押年魚)の見立て、味噌と餅は雑煮の意味をもつ。

明治からは上菓子になり、半円を描く白餅からほんのりと透けて見える桃色が、

春を告げる梅の花に見立てることから、花びら餅という美しい名前に。

*土佐日記(935年1月1日)に、鮎は「年魚」と書かれ年始に用いられる魚

押年魚は、鮨鮎の尾頭を切っ取ったもので、元旦にお供えされていたと

(船上の正月より一部)

白散を、あるもの、夜の間とて、船屋形にさしさめりければ、

風に吹きならさせて、海に入れて、え飲まずなりぬ。

芋茎(いもし)、荒布も、歯固もなし。かうやうのものなき国なり。

求めしもおかず。ただ、押鮎の口をのみぞ吸ふ。

この吸ふ人々の口を、押鮎もし思ふやうあらむや。

思ったよりは手軽に作れるので毎年作っています

材料は、漉し白餡(製品)と西京白味噌があれば、

わたしは、本田の大吟醸・西京白味噌を使います

但し蜜ごぼうと味噌餡は先に作り置く事が大切です(冷凍1か月可)。

蜜ごぼうは10㎝の長さのごぼうを縦に6-8つに割り、水にさらしてから水気を切る。

ごぼう20本分に水200mlに酢を10mlいれ、火にかけ、沸騰すると湯を捨てる

再度たっぷりの水にごぼうが柔らかくなるまで弱火で40-50分ゆで、笊にあげる。

砂糖50g、水100mlいれ、煮立て、ごぼうを入れ一煮立ちさせ、一晩漬けおく。

翌日蜜の量が半分になるまで煮詰める。冷やして味を浸み込ませる。

3個分の味噌餡(塩分が6%になるように)レシピです。

耐熱容器に白あん50g、しろみそ8g 水10mlを混ぜ、ラップせず

電子レンジ500Wで90秒加熱し、ゴムベラでよく混ぜる。

白っぽくなって手につかなくなります。

(川端道喜さんの味噌餡は、トロトロですが)

ピンクと白のういろう生地を作るのですが、

白玉粉10g、水50ml:水を少しずつ加え、指先でつぶしながら混ぜる

上新粉30g、砂糖(ふるったもの)40g、色粉(赤)少々、1,2滴の水で溶く

蒸し時間は10分、量に応じて伸びる

手粉(片栗粉)をまぶし、

白は麺棒で8×10cm大の楕円形、ピンクは4cm大の円形に

白生地の上に蜜ごぼう、味噌餡をのせます。

そしてピンクの生地を載せ、二つ折りにします。

完成です。

今年二回目の花びら餅作り前回より綺麗な出来栄えです。

皆様には、優しい甘さで、美味しいと喜んでいただけ、作り甲斐が。

由来は宮中の菱葩(ひしはなびら)で「歯固め」の行事が儀式化していく過程で

生まれ、あのごぼうは押鮎(押年魚)の見立て、味噌と餅は雑煮の意味をもつ。

明治からは上菓子になり、半円を描く白餅からほんのりと透けて見える桃色が、

春を告げる梅の花に見立てることから、花びら餅という美しい名前に。

*土佐日記(935年1月1日)に、鮎は「年魚」と書かれ年始に用いられる魚

押年魚は、鮨鮎の尾頭を切っ取ったもので、元旦にお供えされていたと

(船上の正月より一部)

白散を、あるもの、夜の間とて、船屋形にさしさめりければ、

風に吹きならさせて、海に入れて、え飲まずなりぬ。

芋茎(いもし)、荒布も、歯固もなし。かうやうのものなき国なり。

求めしもおかず。ただ、押鮎の口をのみぞ吸ふ。

この吸ふ人々の口を、押鮎もし思ふやうあらむや。

思ったよりは手軽に作れるので毎年作っています

材料は、漉し白餡(製品)と西京白味噌があれば、

わたしは、本田の大吟醸・西京白味噌を使います

但し蜜ごぼうと味噌餡は先に作り置く事が大切です(冷凍1か月可)。

蜜ごぼうは10㎝の長さのごぼうを縦に6-8つに割り、水にさらしてから水気を切る。

ごぼう20本分に水200mlに酢を10mlいれ、火にかけ、沸騰すると湯を捨てる

再度たっぷりの水にごぼうが柔らかくなるまで弱火で40-50分ゆで、笊にあげる。

砂糖50g、水100mlいれ、煮立て、ごぼうを入れ一煮立ちさせ、一晩漬けおく。

翌日蜜の量が半分になるまで煮詰める。冷やして味を浸み込ませる。

3個分の味噌餡(塩分が6%になるように)レシピです。

耐熱容器に白あん50g、しろみそ8g 水10mlを混ぜ、ラップせず

電子レンジ500Wで90秒加熱し、ゴムベラでよく混ぜる。

白っぽくなって手につかなくなります。

(川端道喜さんの味噌餡は、トロトロですが)

ピンクと白のういろう生地を作るのですが、

白玉粉10g、水50ml:水を少しずつ加え、指先でつぶしながら混ぜる

上新粉30g、砂糖(ふるったもの)40g、色粉(赤)少々、1,2滴の水で溶く

蒸し時間は10分、量に応じて伸びる

手粉(片栗粉)をまぶし、

白は麺棒で8×10cm大の楕円形、ピンクは4cm大の円形に

白生地の上に蜜ごぼう、味噌餡をのせます。

そしてピンクの生地を載せ、二つ折りにします。

完成です。

今年二回目の花びら餅作り前回より綺麗な出来栄えです。

皆様には、優しい甘さで、美味しいと喜んでいただけ、作り甲斐が。

二十四節気では今日は『大雪』平野にも雪が積もる時期とされ

72候・初候は「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」

天地の気が塞がれ、冬がおとずれる頃だそうで、

丁度日本も全国的に寒波が南下し日本海側では積雪も見られ、

冬が到来していますね。

またこの時期は新しい年の準備を始める「正月事始め」にあたり

菓子も「袴腰餅」が相応しく、先日今年最後のお稽古の方には

出させていただきました。

袴腰餅

袴腰餅

その前の菓子を忘れておりました。

開炉に合わせ御善哉と「亥の子餅」でお祝いをしており、

今年も作った亥の子餅を記しておきます。

亥の子餅

亥の子餅

数日前から師走の玄関の色紙は、『寺落葉』

「せきでらや人もかよはずなりぬれば

もみぢゝりしくにはのをもかな」

*詳細は2016.12.4の「臘月の玄関は「寺落葉」の色紙を」

我が家の小庭の満天星躑躅も先日の嵐で散り、根元にも・・・

12/7⇐⇐12/4

12/7⇐⇐12/4 ⇐11/29

⇐11/29

72候・初候は「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」

天地の気が塞がれ、冬がおとずれる頃だそうで、

丁度日本も全国的に寒波が南下し日本海側では積雪も見られ、

冬が到来していますね。

またこの時期は新しい年の準備を始める「正月事始め」にあたり

菓子も「袴腰餅」が相応しく、先日今年最後のお稽古の方には

出させていただきました。

袴腰餅

袴腰餅その前の菓子を忘れておりました。

開炉に合わせ御善哉と「亥の子餅」でお祝いをしており、

今年も作った亥の子餅を記しておきます。

亥の子餅

亥の子餅数日前から師走の玄関の色紙は、『寺落葉』

「せきでらや人もかよはずなりぬれば

もみぢゝりしくにはのをもかな」

*詳細は2016.12.4の「臘月の玄関は「寺落葉」の色紙を」

我が家の小庭の満天星躑躅も先日の嵐で散り、根元にも・・・

12/7⇐⇐12/4

12/7⇐⇐12/4 ⇐11/29

⇐11/29

庭の菊は咲かずとも・・・

菊月には、どうしても『着せ綿』を作りたくなります。

そこで綺麗な橙色の完熟梅餡の菊に

9/11

9/11

真っ白なゆり根餡の綿を着せて、

9/11

9/11

今年はこんな『着せ綿』ができあがりました。

9/10

9/10

点茶盤でのお稽古では、

前回のリベンジで名水点を

七種の蓋置の一つ『一閑人蓋置(いっかんじん ふたおき)』

を使いました。

この蓋置は、井筒形の側に井戸を覗き込むような姿の人形が

ついた蓋置です。

一閑人蓋置は、一看人、一漢人とも書き、

井看人(せいかんじん)、井戸覗(いどのぞき)、さらに

惻隠蓋置(そくいんのふたおき)ともいうそうです。

「惻隠蓋置」は、人形を井戸に落ちそうな子供に見立て、

『孟子』公孫丑上の

「今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隱之心」

読み”今、人の乍ち孺子の将に井に入らんとするを見れば、

皆な怵惕惻隠の心あり”と

にかけて洒落たものだそうです。

菊月には、どうしても『着せ綿』を作りたくなります。

そこで綺麗な橙色の完熟梅餡の菊に

9/11

9/11真っ白なゆり根餡の綿を着せて、

9/11

9/11今年はこんな『着せ綿』ができあがりました。

9/10

9/10点茶盤でのお稽古では、

前回のリベンジで名水点を

七種の蓋置の一つ『一閑人蓋置(いっかんじん ふたおき)』

を使いました。

この蓋置は、井筒形の側に井戸を覗き込むような姿の人形が

ついた蓋置です。

一閑人蓋置は、一看人、一漢人とも書き、

井看人(せいかんじん)、井戸覗(いどのぞき)、さらに

惻隠蓋置(そくいんのふたおき)ともいうそうです。

「惻隠蓋置」は、人形を井戸に落ちそうな子供に見立て、

『孟子』公孫丑上の

「今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隱之心」

読み”今、人の乍ち孺子の将に井に入らんとするを見れば、

皆な怵惕惻隠の心あり”と

にかけて洒落たものだそうです。

一昨日は長月の朔日、防災の日になり、この一週間は防災週間

今年も今までも色々とありましたのに・・・、さらにまた

明日にも台風21号が、台風20号同様なコースで四国から近畿に

21年ぶりの非常に強い勢力で上陸になるそうです。

この台風は、韓国語でツバメのJEBI(チェービー)をさし、

ツバメ返しっていう訳にはならないものでしょうか。

この日の稽古のお菓子何にしましょうかと

京菓子読本(中央公論社‣暮らしの設計196)をめくっていますと

p79に白砂糖と黒砂糖を半々に使った葛製の菓子

夏の菓子にある『西湖の月』が目につきました。

白楽天の詩で有名な月の名所(蓮の名所でもある)の西湖に

うつる月を菓子にされたもの。

*白楽天の七言律詩「春湖上に題す」より抜粋

・・・・・

月点波心一颗珠

湖面に浮かぶ月は一粒の真珠のように輝いている

・・・・・

早速、朝から黒砂糖を半分使った葛を練り上げ

トラ豆甘納豆を入れて作りました。近づく台風になぞらえ

暴れまわるトラを退治し平穏無事になるように、夜の帳に

聞こえてくる音は・・・『むしの音』と。

床の花は、ムクゲ、藪茗荷と虫にやられたた「吾亦紅」

負けずに花芽を延ばし、やっと咲いてくれました。

泊まりに来ている孫三人のチビギャングも

相方が連れ出してくれましたので、お出でを待つだけに。

今年も今までも色々とありましたのに・・・、さらにまた

明日にも台風21号が、台風20号同様なコースで四国から近畿に

21年ぶりの非常に強い勢力で上陸になるそうです。

この台風は、韓国語でツバメのJEBI(チェービー)をさし、

ツバメ返しっていう訳にはならないものでしょうか。

この日の稽古のお菓子何にしましょうかと

京菓子読本(中央公論社‣暮らしの設計196)をめくっていますと

p79に白砂糖と黒砂糖を半々に使った葛製の菓子

夏の菓子にある『西湖の月』が目につきました。

白楽天の詩で有名な月の名所(蓮の名所でもある)の西湖に

うつる月を菓子にされたもの。

*白楽天の七言律詩「春湖上に題す」より抜粋

・・・・・

月点波心一颗珠

湖面に浮かぶ月は一粒の真珠のように輝いている

・・・・・

早速、朝から黒砂糖を半分使った葛を練り上げ

トラ豆甘納豆を入れて作りました。近づく台風になぞらえ

暴れまわるトラを退治し平穏無事になるように、夜の帳に

聞こえてくる音は・・・『むしの音』と。

床の花は、ムクゲ、藪茗荷と虫にやられたた「吾亦紅」

負けずに花芽を延ばし、やっと咲いてくれました。

泊まりに来ている孫三人のチビギャングも

相方が連れ出してくれましたので、お出でを待つだけに。

先日の事、末富さんでいただいた『濤声(とうせい)』は、

海の色に染めた色鮮やかな葛に、

ゆり根の鱗片を浮かべた葛の茶巾絞りです。

『濤声』は波の音の意。

東山魁夷画伯の 「唐招提寺」御影堂の障壁画

構想から完成までに10年を要され、襖絵と床の壁面全68面のうち

唐招提寺を開いた鑑真和上が苦難の末、海を渡って訪れられた

日本の自然美を鮮やかなブル-で表現した障壁画の「濤声」、

能登の海をイメージされ描かれたとも。

1975年「濤声」の一部

1975年「濤声」の一部

これを末富さんが、お菓子にされたもの。

京都・末富富蔵の京菓子読本、暮らしの設計196,1990年,p76

『濤声』でお薄一服出していただいた

末富さんに感謝。

それ以上に「お菓子作りと暑気払い」

この日を用意してくださった

先生に感謝あるのみです。

この感動を忘れないうちにと作ってみました「葛の茶巾絞り」

流石に『濤声』のブルーは、私には無理ですので・・・

自宅稽古の朝、造ったのは透明な葛に小さい黒豆甘納豆を入れて

墨一色で描かれたもうひとつの障壁画

『山雲』と名付けてお出しすると、

”とても上等なお菓子で美味しいです”と喜んでくださいました。

付記)「唐招提寺への道」東山魁夷著では次のように

”鑑真和上が、度重なる苦難を超えて日本へ渡航されたのは、

日本の国土の美に憧れられていたとも考えられる。しかし、

残念なことに上陸されたときは、既に盲目となられていた

ことを思うと、日本の国土の象徴である山と海を描くことも

意義があると考えた。千二百年の歳月を経て、なおも、

生前のお姿そのままの尊像の坐す堂内に、このテーマによる

障壁画を描くことは、永久に行き続けていられるに違いない

和上の御心に叶うことができるかも知れないと思った。”と

海の色に染めた色鮮やかな葛に、

ゆり根の鱗片を浮かべた葛の茶巾絞りです。

『濤声』は波の音の意。

東山魁夷画伯の 「唐招提寺」御影堂の障壁画

構想から完成までに10年を要され、襖絵と床の壁面全68面のうち

唐招提寺を開いた鑑真和上が苦難の末、海を渡って訪れられた

日本の自然美を鮮やかなブル-で表現した障壁画の「濤声」、

能登の海をイメージされ描かれたとも。

1975年「濤声」の一部

1975年「濤声」の一部これを末富さんが、お菓子にされたもの。

京都・末富富蔵の京菓子読本、暮らしの設計196,1990年,p76

『濤声』でお薄一服出していただいた

末富さんに感謝。

それ以上に「お菓子作りと暑気払い」

この日を用意してくださった

先生に感謝あるのみです。

この感動を忘れないうちにと作ってみました「葛の茶巾絞り」

流石に『濤声』のブルーは、私には無理ですので・・・

自宅稽古の朝、造ったのは透明な葛に小さい黒豆甘納豆を入れて

墨一色で描かれたもうひとつの障壁画

『山雲』と名付けてお出しすると、

”とても上等なお菓子で美味しいです”と喜んでくださいました。

付記)「唐招提寺への道」東山魁夷著では次のように

”鑑真和上が、度重なる苦難を超えて日本へ渡航されたのは、

日本の国土の美に憧れられていたとも考えられる。しかし、

残念なことに上陸されたときは、既に盲目となられていた

ことを思うと、日本の国土の象徴である山と海を描くことも

意義があると考えた。千二百年の歳月を経て、なおも、

生前のお姿そのままの尊像の坐す堂内に、このテーマによる

障壁画を描くことは、永久に行き続けていられるに違いない

和上の御心に叶うことができるかも知れないと思った。”と