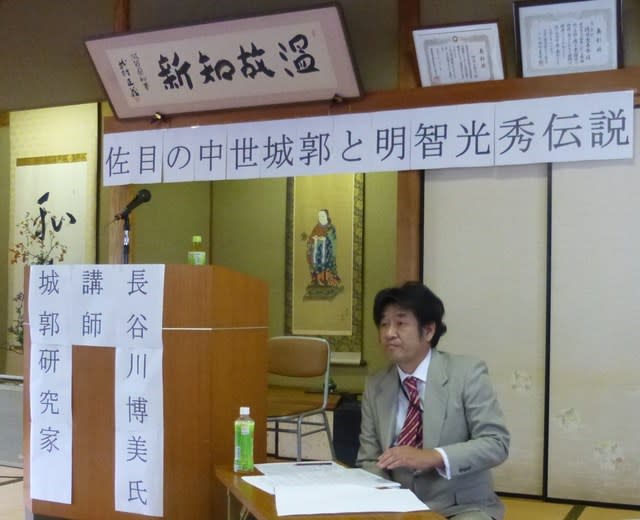

剣熊考 №11

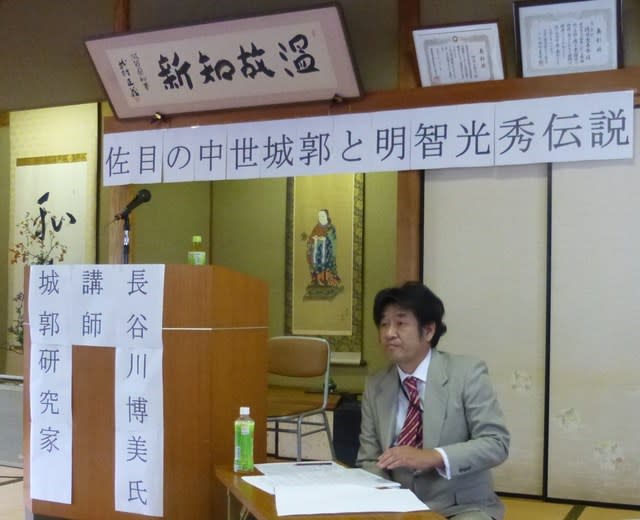

◆長谷川

剣熊考を自分の思いにまかせて記述していますが老婆心ながら数少ない読者の方は№1から№11までを是非繰り返し読ん

で頂きたいと思います。加えて№11の今回は★や◆を注意して読んでいただけると嬉しく思います。剣熊は意外に

も長く続いておりますが、まだまだ継続すると思いますこ。令和元年の六月中旬に入りました。皆様梅雨の天候の変化

に気を付けながら御壮健にお過ごしくださる事を謹んで心より御祈り致します。長谷川博美 令和元年2019年6月13日

世界大百科事典 第2版の解説によると

あらちやま【愛発山】

歌枕。福井県敦賀市南部の山。有乳山とも記す。《万葉集》巻十に〈詠黄葉〉として〈八田の野の浅茅色づく有乳山峯の沫雪寒く降るらし〉がある。以降,詠歌は多い。主にもみじ,雪が題材となる。北陸道の入口で,愛発関(あらちのせき)が置かれたので,★①軍記物にたびたび描かれた。《義経記》の巻七には〈愛発山の事〉があり,★②義経主従が奥羽への途中に通ったことを記し,名義について,加賀白山の女神がこの山で出産し,あら血がこぼれたので〈あらち山〉というとする。

★①軍記物とは『信長公記』などの文献とは異なる後世創作された二次史料。

★②義経主従とは源義経と武蔵坊弁慶の主従の事。主君と従者「家来」の関係。

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説によると

愛発山

あらちやま

福井・滋賀県境付近にあったとされる山。★有乳山、荒血山、荒乳山とも書く。山中を七里半越(西近江(にしおうみ)路)が通っていた。畿内(きない)から★③湖北の愛発山を越えると、全国屈指の★④多雪地帯となるので、中央の都人にとっては非常に重苦しく感じられたのであろう。そのため、この山での感慨をおりに触れて詠んだ歌が『万葉集』巻10に「八田(やた)の野の浅茅(あさじ)色付(づ)く愛発山峰(みね)の沫雪(あわゆき)寒く降るらし」と残されている。また『義経(ぎけい)記』『太平記』にもしばしば登場する。福井県敦賀(つるが)市南部の旧愛発村と、滋賀県高島市マキノ町★⑤小荒路(こあらじ)との間の山塊と考えられる。[印牧邦雄]

★③湖北とあるが湖西路も愛発山で越路へと合流する。

★④厳冬期の積雪量が多い事で全国区で知られている。

★⑤小荒路(こあらじ)とは 愛発関の出先機関の事か?

◆長谷川

「福井県敦賀(つるが)市南部の旧愛発村と、滋賀県高島市マキノ町小荒路(こあらじ)との間の山塊と考えられる。」に強く心を惹かれる。

精選版 日本国語大辞典の解説によると

あらち‐やま【愛発山】

福井県敦賀市にある山。古代、北側に愛発関が置かれた。歌枕。★⑥七里半越。愛発越。

※万葉(8C後)一〇・二三三一「八田の野の浅茅色づく有乳山(あらちやま)峰の沫雪寒く降るらし」

◆長谷川

★⑥「七里半越。愛発越。」の文言や名称にも私は個人的に強く心を惹かれる。

◆長谷川追想

父である故長谷川銀蔵と国道161号線を福井県敦賀市疋田から延々と滋賀県海津に向けて歩いた記憶がある。

所謂「七里半越。愛発越。」である、長い長い徒歩による親子による冒険の旅路であった。古代の旅人もこの道を

通り近江と越前を超え行き灌漑深く詩を詠んだ事であろう。国境峠で俗称「十字架地蔵」を見学した記憶がある。

『海津村史料 #18 閑窓随筆 (二) 閑窓随筆』を参考にさせていただくと

近境地理往事考

●海津県之境 海津トハ近境三庄ヲ統タル惣名也 三庄ハ★⑦嶮熊野 開田 大処是也 近世庄ノ名モ変リテ今ハ海津

東ノ庄 海津西ノ庄ト二ツニ分レリ 村数二十一ケ村也 其中ニ湊アリ 海津ノ湊ト称ス ★⑧此ヨリ越前国★⑨敦賀

ノ津ニ通ル道筋ヲヘ★⑩七里半ノ海道ト云 ★⑪海津ノ湊モ古今其地変レリ 其事奥ニ記ス

★⑦嶮熊野は文字どうり嶮熊に相当すると思われる。

★⑧は161号線に相当する福井県敦賀市に通じる街道。「越前国敦賀ノ津ニ通ル道筋ヲ七里半ノ海道ト云」に注!

★⑨敦賀の津は現代の福井県敦賀市敦賀港の事。

★⑩七里半ノ海道とは七里半ノ街道の事。

★⑪海津ノ湊モ古今其地変レリ 海津港と表現せず「湊」表現している事に注意。

●海津之名

海津ノ湊ハ★⑫京都ヨリ北陸ヘノ道筋ナレハ往古ヨリノ名所也 山水ノ佳趣ハ洞庭西湖ヲモ奇也トセス 古人詩歌ニ詠シ歴史載スル事多カルヘシ サレドモ予カ井蛙ノ江海不知カ如キノ知見ナレハ僅一首ノ古歌ヲ証トスルナリ

★⑫京都ヨリ北陸ヘノ道筋ナレハ往古ヨリノ名所也とは京都から北陸への道筋と表現している。

★⑬堀川院百首 仲実朝臣

★⑬平安時代後期の百首歌。『堀河院百首』『堀河院御時百首和歌』『堀河院初度百首』『堀河院太郎百首』ともいう。

荒路山雪気ノ空ニナリヌレハ

カイツノ里ニ霙フリツゝ

海津ノ名此歌ヨリ見ヘタリ

堀川院 人皇七十三代帝也 御即位ヨリ今享保十八年マテ六百四十年ニサル

平家物語巻七 竹生島詣云

大将軍◆維盛道盛ハ進ミ玉ヘトモ副将軍忠度経正清房友教ハイマタ◆①近江国塩津貝津ニ控へ玉ヘリト云々

是モ亦海津之名之出所也

◆①平氏/平家の事

◆②海津を貝津と表現している。

按ニ大軍北国ヘ下リ玉ヘハ湖ノ西畔ヲ通ル武士ハ海津ヘ控ヘ通ル武士ハ塩津ニ控へ玉フナルヘシ ◆③古クマ貝津ト書タルトミヱタリ 太平記ヨリハ海津ト書記

◆③剣熊の事か?

●七里半之海道

海津ヨリ越前国ヘ通ル路ナリ 此道海津ヨリ◆④嶮熊野ノ庄ニカゝリ◆⑤荒路山ニ竝越前国山中ノ宿ニ至リ◆⑥駄口疋田三口ナントヲ経テ敦賀ノ津ニ至ルナリ 其里数◆⑦七里半アル故ニ七里半ノ海道ト名付タリ

◆④嶮熊野ノ庄の事。

◆⑤荒路山の事

◆⑥福井県敦賀市の駄口と疋田の三叉路の事

◆⑦七里半ノ海道の事

按ニ住古七里半ノ海道ハ◆⑧高木浜ノ湊ヨリ熊した路峠ヲ通リタルト云フ説ニ近境里人伝ヘ称スル事ナレド年代久シキニヨリ明証ナシ 又近境里人伝ヘ説ニ云 ◆⑨追坂山之新道ヲ開キ今ノ海津町湊トナリシト云々 此説ニ拠レハ◆⑨追坂道ヲ新道ト云ナレバ古道ハ◆⑩熊路峠ナルヘシ

◆⑧は滋賀県高島市マキノ町高木浜の事か?

◆⑨⑨追坂峠は現在は道の駅になっている。

◆⑩熊路峠とは剣熊の事か?または万字峠の事か?

太平記巻十七 北国下向勢ノ條下ニ云

義貞朝臣七千余騎ニテ塩津海津に著玉フ 七里半ノ山中ハ尾張守高経大勢ニテ◆⑪差塞ト聞ヘケレハ◆⑫道ヲカヘテ木目峠ヲ越ヘ玉フ 又云 河野土居得能ハ三百余騎ニテ後陣ニ打ケルカ◆⑬天ノ曲ニテ先陣之勢ニ迫殿ルト云々

◆⑪街道を封鎖した事。

◆⑫北国への旅路のルートを変更した事。

◆⑬天ノ曲とは?剣熊の事であろう。

七里半ト云海道之名

山中ト云宿ノ名

◆⑭天ノ曲ト云庄ノ名前ニ見ヘタリ

按ニ◆⑭天ノ曲ハ嶮熊之ケト テト通約之◆⑮嶮熊ハ本嶮熊野ノ庄古キ名ト見ヘタリ 山中村ノ故家粟津氏ノ家ニ弘安以来下シ賜ル御書アリ嶮熊野ノ庄トアリ 後世略シテ◆⑯嶮熊ト云 又里人ノ説ニ◆⑰剣熊ト云 剱熊正字之トイへ共俗説信固い信難 粟津氏ノ御書正字ナルヘシ 又按ニ太平記ニ道ヲカエテ木目峠ヲ越ルト云ハ作者地里ヲ不知シテ妄意ニ書立ルトミヱタリ 木目峠ハ越前国ニ入テ敦賀郡ヨリ北二アリ 尾張守高経七里半ノ山中サヘ★指塞ト聞ヘケリ 木目峠ヲ越ユヘキ憶ニ◆⑱小荒路村ノ◆⑲万字峠ヲ越ヘ塩津ニ新道野ヲ経テ敦賀ニ至リ金ケ崎山ニ籠城セラレシタルナルヘシ 叡山ヨリ裏下リ玉フナレハ今津海津ナルヘシ◆⑳塩津ト海津ハ嶮難ノ山テ隔テタルナリ 一ツゞキノ地ニアラス

●荒路山 歌書ニ有乳山共書シ 又荒血トモ書ス

按ニ古ヨリ越前国ノ名所ノ部ニ入 此山江州ヨリ越前ヘ連リタル山々ヲ統テ名付タルトミヱタリ 一峯ヲサシテノ名付タル山ニハアラヌ 海津ヨリ程近キ邑ヲ小荒路ト称ス◆21 此山二州ニ渡リタル一証ニナリ 江州海津ヨリ越前駄口マデ四里許ノ間ニ連リタル山々ヲスベテ名付タルモノト見ヘタリ

◆⑭天ノ曲ハ嶮熊之とは天曲=剣熊だと表現している。

◆⑮嶮熊ハ本嶮熊野ノ庄と表現している。

◆⑯嶮熊ト云と表現している。

◆⑰では剣熊ト云と表現している。

◆⑱小荒路村とあるこの地名は現在も存在する。

◆⑲万字峠が登場している。

◆⑳塩津と海津は剣難の山を経たててそれぞれ独立してあると表現している。現状も塩津谷国道8号と海津国道161号とは谷筋が異なる。

◆21「あらち山」は越前と近江の両国に存在すると表現している。

◆22●矢田野 荒路山ニムスビテ詠レタル古歌多シ

◆矢田野ハ越前国疋田新田野ノ間ニアル名所ナリと表現している。

◆長谷川

剣熊考を自分の思いにまかせて記述していますが老婆心ながら数少ない読者の方は№1から№11までを是非繰り返し読ん

で頂きたいと思います。加えて№11の今回は★や◆を注意して読んでいただけると嬉しく思います。剣熊は意外に

も長く続いておりますが、まだまだ継続すると思いますこ。令和元年の六月中旬に入りました。皆様梅雨の天候の変化

に気を付けながら御壮健にお過ごしくださる事を謹んで心より御祈り致します。長谷川博美 令和元年2019年6月13日

世界大百科事典 第2版の解説によると

あらちやま【愛発山】

歌枕。福井県敦賀市南部の山。有乳山とも記す。《万葉集》巻十に〈詠黄葉〉として〈八田の野の浅茅色づく有乳山峯の沫雪寒く降るらし〉がある。以降,詠歌は多い。主にもみじ,雪が題材となる。北陸道の入口で,愛発関(あらちのせき)が置かれたので,★①軍記物にたびたび描かれた。《義経記》の巻七には〈愛発山の事〉があり,★②義経主従が奥羽への途中に通ったことを記し,名義について,加賀白山の女神がこの山で出産し,あら血がこぼれたので〈あらち山〉というとする。

★①軍記物とは『信長公記』などの文献とは異なる後世創作された二次史料。

★②義経主従とは源義経と武蔵坊弁慶の主従の事。主君と従者「家来」の関係。

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説によると

愛発山

あらちやま

福井・滋賀県境付近にあったとされる山。★有乳山、荒血山、荒乳山とも書く。山中を七里半越(西近江(にしおうみ)路)が通っていた。畿内(きない)から★③湖北の愛発山を越えると、全国屈指の★④多雪地帯となるので、中央の都人にとっては非常に重苦しく感じられたのであろう。そのため、この山での感慨をおりに触れて詠んだ歌が『万葉集』巻10に「八田(やた)の野の浅茅(あさじ)色付(づ)く愛発山峰(みね)の沫雪(あわゆき)寒く降るらし」と残されている。また『義経(ぎけい)記』『太平記』にもしばしば登場する。福井県敦賀(つるが)市南部の旧愛発村と、滋賀県高島市マキノ町★⑤小荒路(こあらじ)との間の山塊と考えられる。[印牧邦雄]

★③湖北とあるが湖西路も愛発山で越路へと合流する。

★④厳冬期の積雪量が多い事で全国区で知られている。

★⑤小荒路(こあらじ)とは 愛発関の出先機関の事か?

◆長谷川

「福井県敦賀(つるが)市南部の旧愛発村と、滋賀県高島市マキノ町小荒路(こあらじ)との間の山塊と考えられる。」に強く心を惹かれる。

精選版 日本国語大辞典の解説によると

あらち‐やま【愛発山】

福井県敦賀市にある山。古代、北側に愛発関が置かれた。歌枕。★⑥七里半越。愛発越。

※万葉(8C後)一〇・二三三一「八田の野の浅茅色づく有乳山(あらちやま)峰の沫雪寒く降るらし」

◆長谷川

★⑥「七里半越。愛発越。」の文言や名称にも私は個人的に強く心を惹かれる。

◆長谷川追想

父である故長谷川銀蔵と国道161号線を福井県敦賀市疋田から延々と滋賀県海津に向けて歩いた記憶がある。

所謂「七里半越。愛発越。」である、長い長い徒歩による親子による冒険の旅路であった。古代の旅人もこの道を

通り近江と越前を超え行き灌漑深く詩を詠んだ事であろう。国境峠で俗称「十字架地蔵」を見学した記憶がある。

『海津村史料 #18 閑窓随筆 (二) 閑窓随筆』を参考にさせていただくと

近境地理往事考

●海津県之境 海津トハ近境三庄ヲ統タル惣名也 三庄ハ★⑦嶮熊野 開田 大処是也 近世庄ノ名モ変リテ今ハ海津

東ノ庄 海津西ノ庄ト二ツニ分レリ 村数二十一ケ村也 其中ニ湊アリ 海津ノ湊ト称ス ★⑧此ヨリ越前国★⑨敦賀

ノ津ニ通ル道筋ヲヘ★⑩七里半ノ海道ト云 ★⑪海津ノ湊モ古今其地変レリ 其事奥ニ記ス

★⑦嶮熊野は文字どうり嶮熊に相当すると思われる。

★⑧は161号線に相当する福井県敦賀市に通じる街道。「越前国敦賀ノ津ニ通ル道筋ヲ七里半ノ海道ト云」に注!

★⑨敦賀の津は現代の福井県敦賀市敦賀港の事。

★⑩七里半ノ海道とは七里半ノ街道の事。

★⑪海津ノ湊モ古今其地変レリ 海津港と表現せず「湊」表現している事に注意。

●海津之名

海津ノ湊ハ★⑫京都ヨリ北陸ヘノ道筋ナレハ往古ヨリノ名所也 山水ノ佳趣ハ洞庭西湖ヲモ奇也トセス 古人詩歌ニ詠シ歴史載スル事多カルヘシ サレドモ予カ井蛙ノ江海不知カ如キノ知見ナレハ僅一首ノ古歌ヲ証トスルナリ

★⑫京都ヨリ北陸ヘノ道筋ナレハ往古ヨリノ名所也とは京都から北陸への道筋と表現している。

★⑬堀川院百首 仲実朝臣

★⑬平安時代後期の百首歌。『堀河院百首』『堀河院御時百首和歌』『堀河院初度百首』『堀河院太郎百首』ともいう。

荒路山雪気ノ空ニナリヌレハ

カイツノ里ニ霙フリツゝ

海津ノ名此歌ヨリ見ヘタリ

堀川院 人皇七十三代帝也 御即位ヨリ今享保十八年マテ六百四十年ニサル

平家物語巻七 竹生島詣云

大将軍◆維盛道盛ハ進ミ玉ヘトモ副将軍忠度経正清房友教ハイマタ◆①近江国塩津貝津ニ控へ玉ヘリト云々

是モ亦海津之名之出所也

◆①平氏/平家の事

◆②海津を貝津と表現している。

按ニ大軍北国ヘ下リ玉ヘハ湖ノ西畔ヲ通ル武士ハ海津ヘ控ヘ通ル武士ハ塩津ニ控へ玉フナルヘシ ◆③古クマ貝津ト書タルトミヱタリ 太平記ヨリハ海津ト書記

◆③剣熊の事か?

●七里半之海道

海津ヨリ越前国ヘ通ル路ナリ 此道海津ヨリ◆④嶮熊野ノ庄ニカゝリ◆⑤荒路山ニ竝越前国山中ノ宿ニ至リ◆⑥駄口疋田三口ナントヲ経テ敦賀ノ津ニ至ルナリ 其里数◆⑦七里半アル故ニ七里半ノ海道ト名付タリ

◆④嶮熊野ノ庄の事。

◆⑤荒路山の事

◆⑥福井県敦賀市の駄口と疋田の三叉路の事

◆⑦七里半ノ海道の事

按ニ住古七里半ノ海道ハ◆⑧高木浜ノ湊ヨリ熊した路峠ヲ通リタルト云フ説ニ近境里人伝ヘ称スル事ナレド年代久シキニヨリ明証ナシ 又近境里人伝ヘ説ニ云 ◆⑨追坂山之新道ヲ開キ今ノ海津町湊トナリシト云々 此説ニ拠レハ◆⑨追坂道ヲ新道ト云ナレバ古道ハ◆⑩熊路峠ナルヘシ

◆⑧は滋賀県高島市マキノ町高木浜の事か?

◆⑨⑨追坂峠は現在は道の駅になっている。

◆⑩熊路峠とは剣熊の事か?または万字峠の事か?

太平記巻十七 北国下向勢ノ條下ニ云

義貞朝臣七千余騎ニテ塩津海津に著玉フ 七里半ノ山中ハ尾張守高経大勢ニテ◆⑪差塞ト聞ヘケレハ◆⑫道ヲカヘテ木目峠ヲ越ヘ玉フ 又云 河野土居得能ハ三百余騎ニテ後陣ニ打ケルカ◆⑬天ノ曲ニテ先陣之勢ニ迫殿ルト云々

◆⑪街道を封鎖した事。

◆⑫北国への旅路のルートを変更した事。

◆⑬天ノ曲とは?剣熊の事であろう。

七里半ト云海道之名

山中ト云宿ノ名

◆⑭天ノ曲ト云庄ノ名前ニ見ヘタリ

按ニ◆⑭天ノ曲ハ嶮熊之ケト テト通約之◆⑮嶮熊ハ本嶮熊野ノ庄古キ名ト見ヘタリ 山中村ノ故家粟津氏ノ家ニ弘安以来下シ賜ル御書アリ嶮熊野ノ庄トアリ 後世略シテ◆⑯嶮熊ト云 又里人ノ説ニ◆⑰剣熊ト云 剱熊正字之トイへ共俗説信固い信難 粟津氏ノ御書正字ナルヘシ 又按ニ太平記ニ道ヲカエテ木目峠ヲ越ルト云ハ作者地里ヲ不知シテ妄意ニ書立ルトミヱタリ 木目峠ハ越前国ニ入テ敦賀郡ヨリ北二アリ 尾張守高経七里半ノ山中サヘ★指塞ト聞ヘケリ 木目峠ヲ越ユヘキ憶ニ◆⑱小荒路村ノ◆⑲万字峠ヲ越ヘ塩津ニ新道野ヲ経テ敦賀ニ至リ金ケ崎山ニ籠城セラレシタルナルヘシ 叡山ヨリ裏下リ玉フナレハ今津海津ナルヘシ◆⑳塩津ト海津ハ嶮難ノ山テ隔テタルナリ 一ツゞキノ地ニアラス

●荒路山 歌書ニ有乳山共書シ 又荒血トモ書ス

按ニ古ヨリ越前国ノ名所ノ部ニ入 此山江州ヨリ越前ヘ連リタル山々ヲ統テ名付タルトミヱタリ 一峯ヲサシテノ名付タル山ニハアラヌ 海津ヨリ程近キ邑ヲ小荒路ト称ス◆21 此山二州ニ渡リタル一証ニナリ 江州海津ヨリ越前駄口マデ四里許ノ間ニ連リタル山々ヲスベテ名付タルモノト見ヘタリ

◆⑭天ノ曲ハ嶮熊之とは天曲=剣熊だと表現している。

◆⑮嶮熊ハ本嶮熊野ノ庄と表現している。

◆⑯嶮熊ト云と表現している。

◆⑰では剣熊ト云と表現している。

◆⑱小荒路村とあるこの地名は現在も存在する。

◆⑲万字峠が登場している。

◆⑳塩津と海津は剣難の山を経たててそれぞれ独立してあると表現している。現状も塩津谷国道8号と海津国道161号とは谷筋が異なる。

◆21「あらち山」は越前と近江の両国に存在すると表現している。

◆22●矢田野 荒路山ニムスビテ詠レタル古歌多シ

◆矢田野ハ越前国疋田新田野ノ間ニアル名所ナリと表現している。