ノートパソコンを脳移植する!

変な題名にしてしまいましたが、それには意味があります。

7年前にノートパソコンを買いました。

そのときは、まだWindows Meのノートパソコンを仕事で使っていました。

自分の仕事をするにはそれで十分だったのですが、勤務校から大学へ半年間のパソコン研修に行くことに決まってから、その頃主流になっていたWindows XPも知っておかないと、他の人に教えたり、大学の研修にもついていけないと思いました。

そう思って、買ったものです。

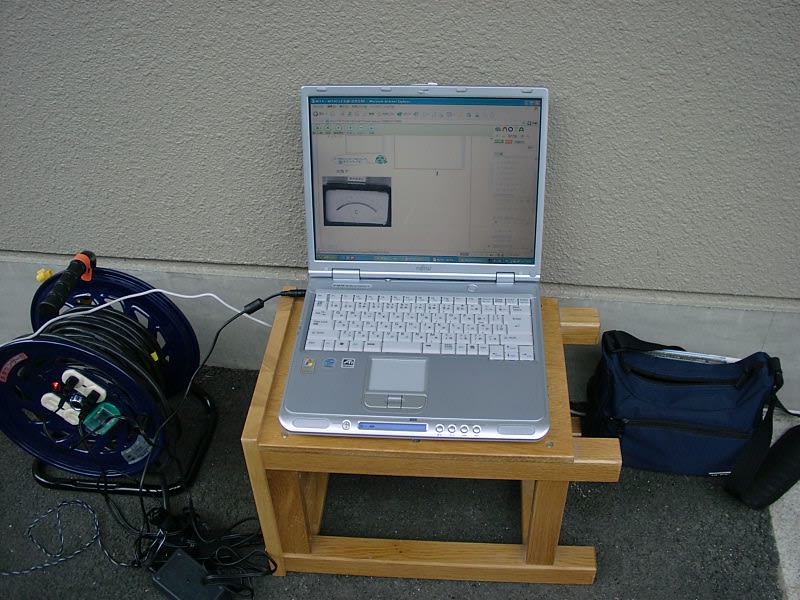

研修に行く半年前から使い始め、研修期間中、そして、研修から帰ってきて、5年間もの間、自分の頭脳といって良いほど、いろいろなデータが積み込まれていて、自分にとって相棒のごとく、なくてはならないものでした。

CPU・・・celeron1.6GB

HDD・・・80GB

memory・・・増設して756MB

というものです。

7年間、いろいろと故障してきました。

充電用のコードが金属疲労で痛んで2回ほど買い換えたり、冷却ファンがへたって、摩擦で変な音が出ました。

また、マウスを接続する際に、いつも押し込む動作をするので、マウス用のUSB端子が、パソコン内側の基盤からはがれてへこんだりしました。故障というより金属疲労で寿命が来たという感じです。

ソフトの方でも、勤務校ライセンスのウィルスバスター2005の期間が切れて、次の2008を入れるのに、サービスパック2にする必要があり、どちらもインストールすると、パソコンに負担がかかり、重くなってぐんと処理が遅くなり、いらいらも増してきました。(サービスパック1とウィルスバスター2005までは良かったです)

最後の最後は、使い始めと使い終わりに、コンセントにつないだりするのに、パソコン内部にAC100Vのジャックを押し込むので、これまた金属疲労で、基盤から外れ、接触不良になってしまいました。

それで、手で押さえて、接触できる瞬間を探さなければいけなくなりました。仕事になりませんでした。熱も持ちますし、長時間だと発火のおそれもあるので、使ってて危険と隣り合わせという感じでした。

昨年、ついに今使っているノートパソコンに買い換えました。

Windows Vista搭載のFMV-BIBLO NF/A50です。小気味よく速いです。しかし、私のデータの大事な部分は、まだXPのノートパソコンとともにありますし、使い勝手が良いのです。(もちろんバックアップはしてありますが)

ついに、思い切って、ヤフーのオークションで、富士通のBIBLO NB16Bを16800円で購入しました。

CPUはPEN4で1.6GBですが、XPなし、HDDなし、増設メモリーなしというもので、本体だけで、これだけでは使い物になりません。

脳(ハード)はしっかりしているが体や心臓が痛んでいる、自分のノートパソコンから脳を取り外し、電源関係が安定しているパソコンに移植してみることにしました。同じメーカーの、ほぼ同じ時期の、ほぼ同じ機種を探してきたので、なんとか交換ができました。

はじめにHDDとメモリーを移植しました。ただ、CD/DVDについては、私のノートパソコンはDVDーRWでしたが、購入したノートパソコンのはDVD-ROMでしたので、ドライバーが合わず、動作しませんでした。

どちらも本体から取り外し、CD/DVDのスロットごと交換しました。

うまく動きました。動作はおそいですが・・・・。

これで、AC電源を、手で押さえていなくても、使えます。

<script type="text/javascript"></script>

このままでは、葉っぱが重なり合っていたり、ミカンができたときも、ぶつかってしまうので、上に上に伸びていく枝を広げて、横に伸びていくように固定しました。

このままでは、葉っぱが重なり合っていたり、ミカンができたときも、ぶつかってしまうので、上に上に伸びていく枝を広げて、横に伸びていくように固定しました。