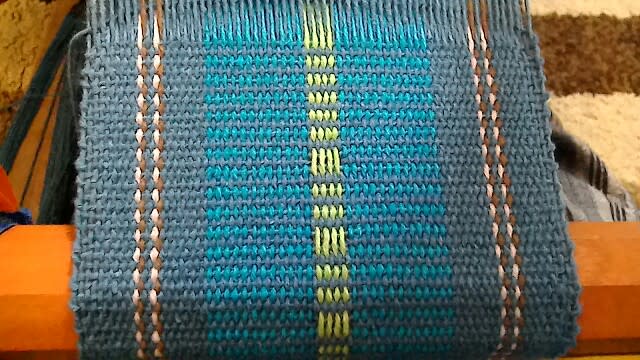

腰機( 無機台腰機 / 輪状式原始機 )で6作目を織りました。

経浮織りの続きです。

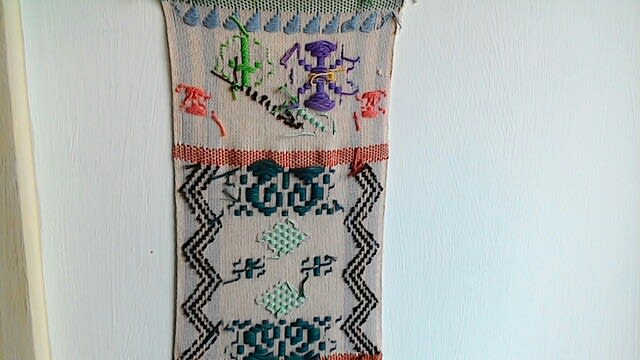

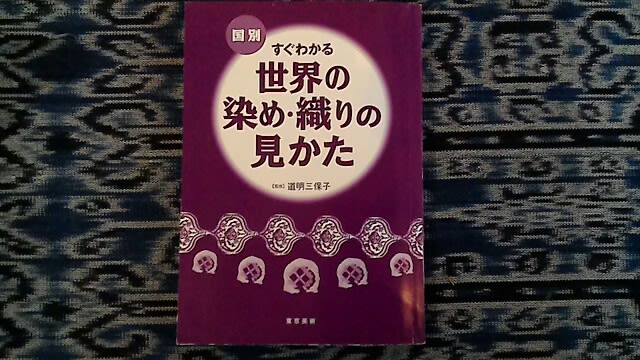

参考にした色合い

整経

156本 、半分の78周

輪の長さ 120cm

上糸 / 主に黒

下糸 / 茶と白

2目づつ動かすと、斜めの模様になるのを使いました。

下糸が上の状態から。

上糸(黒)が上。下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を

作り、刀杼を手前に近づけて、強くはたきます。

浮かせる下糸(茶と白)を持ち上げます。

すくい棒を中筒に添わせ、浮かせた糸もいっしょに

刀杼を手前に動かす。

刀杼を立て、板杼を右側から入れます。

軽く、はたきます。

下糸ソウコウを持ち上げ、刀杼を入れます。

立てて、板杼を左側から入れます。

一往復が終わり、上糸が上になりました。

下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を作り、

浮き糸を持ち上げます。2本ずらし、4本を持ち上げます。

上糸が上の開口に下糸の浮き糸が上の状態になります。

同じように続けます。

斜めに浮織りを入れていくだけですが上糸と下糸が

反転する色合いによって、複雑に見えます。

織り上がりました。

浮織りの工程が入るので時間がかかりました。

出来上がりの実寸

織り幅 14~15 cm

長さ 82 cm ( ふさ分4cm含む )

裏側も

経浮織りの続きです。

参考にした色合い

整経

156本 、半分の78周

輪の長さ 120cm

上糸 / 主に黒

下糸 / 茶と白

2目づつ動かすと、斜めの模様になるのを使いました。

下糸が上の状態から。

上糸(黒)が上。下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を

作り、刀杼を手前に近づけて、強くはたきます。

浮かせる下糸(茶と白)を持ち上げます。

すくい棒を中筒に添わせ、浮かせた糸もいっしょに

刀杼を手前に動かす。

刀杼を立て、板杼を右側から入れます。

軽く、はたきます。

下糸ソウコウを持ち上げ、刀杼を入れます。

立てて、板杼を左側から入れます。

一往復が終わり、上糸が上になりました。

下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を作り、

浮き糸を持ち上げます。2本ずらし、4本を持ち上げます。

上糸が上の開口に下糸の浮き糸が上の状態になります。

同じように続けます。

斜めに浮織りを入れていくだけですが上糸と下糸が

反転する色合いによって、複雑に見えます。

織り上がりました。

浮織りの工程が入るので時間がかかりました。

出来上がりの実寸

織り幅 14~15 cm

長さ 82 cm ( ふさ分4cm含む )

裏側も