桜祭り期間中は規制があります。

表門を入ると右手に「登り石垣」と「竪堀」を間近で見られるのですが、

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

近江湖東地区には天台宗系の大寺院として西明寺、金剛輪寺、百済寺が建立された。

いずれも織田信長の標的となった寺院です。

この3つの寺をまとめて湖東三山と呼ばれてる。

国宝建造物や仏像、庭園などがあり

紅葉の名所として秋にはたくさんの参拝者で賑わいます。

つまり、今はオフシーズンなのですが、先日のテレビ・新聞で百済寺の菩提樹の花が見頃を迎えてるというニュースがあったので、

母がデイサービスに通ってる隙間を利用して早速駆けつけました。

実は湖東三山のなかで百済寺だけがまだ未踏、しかも百済寺は城郭寺院として有名なので城郭遺構を見たかったのです。

マスコミの威力は凄いもので、平日にもかかわらず京都大阪ナンバーの車が次々にやって来てました。

思わずマスクをしっかりと付けましたよ。

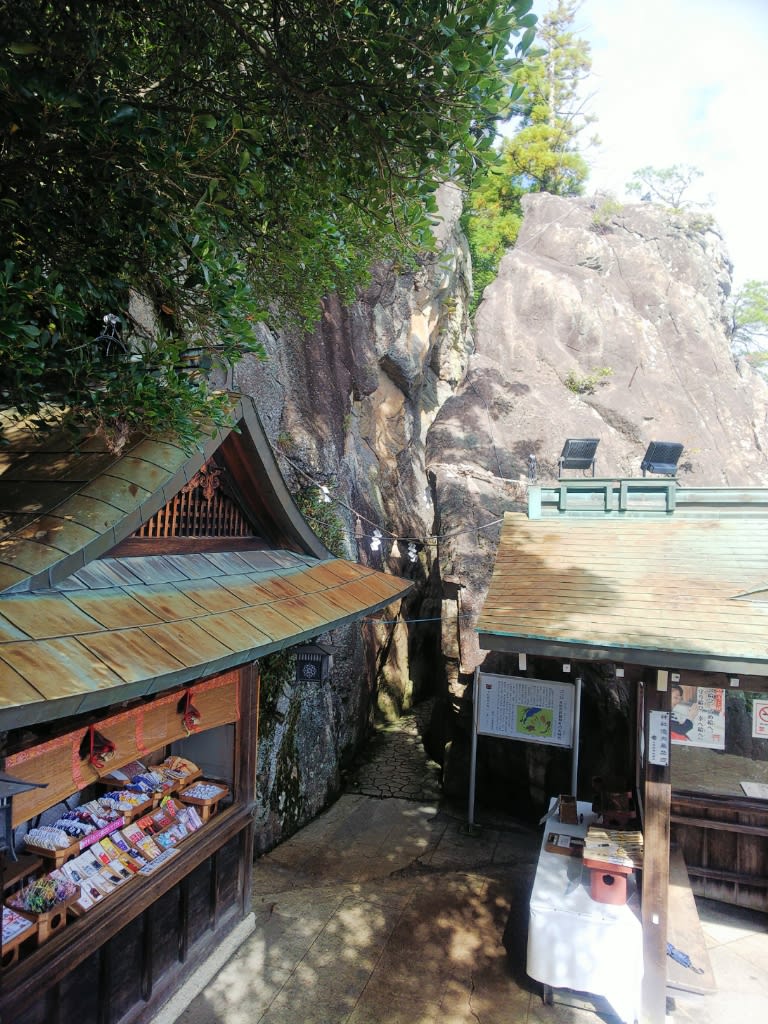

拝観料を支払って境内に入ると

見事な千年菩提樹

生まれて初めて菩提樹の花を見ました。

でも、見頃を過ぎてた…

もう少し早く来るべきだった

赤門

門の手前、右側に

立派な堀!

登城道の脇なので横堀か?

普通ならこの奥を探検するのだが、この日は軽装で登山靴・杖も無いので断念した。

実はこの近くに井伊直滋の墓もあるのだが、

見逃しました。

う~ん残念無念。

ちなみに直滋が将軍家光の寵愛を受けてたので井伊家を継いだら百万石の大名になれた、という逸話がある。

安土城か?と思わせるような石段石垣道

赤門からここまでは無料で見学できます。

ルートが前後しますが、

菩提樹を見た後、本堂へ向かう

比叡山、三上山、琵琶湖など眺望良し!

山城としての石垣遺構

立入禁止なので高石垣の近くへは行けません

現在、境内に300の坊跡が残されてる

つまり、300の段々曲輪があるわけ!

どうみても城郭寺院ですよね

弥高寺城も真っ青?の曲輪群

仁王門

大きなわらじ

現在、2体の仁王様は修理中のためもぬけの殻状態

本堂の高石垣

凄いです

本堂の上の旧本堂跡へ登った

土塁、横堀、竪堀などが残されてます

立入禁止区域もあり制限あるが、

遺構は随所に見られます。

いつか冬にでも登山姿で出直したいな、と思いました。

というか、城郭目線で歩き回ってたのは我が輩だけ…

以上です

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

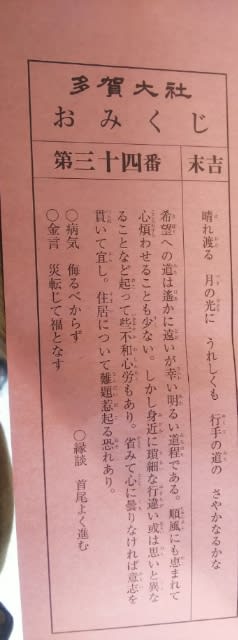

彦根城の七夕飾り

博物館前

我が輩もお願い事書きました

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2021年5月9日(日)

午前中、中江藤樹の里近辺を探索。

午後になると雨がやんだため、城跡へ行くことにした。

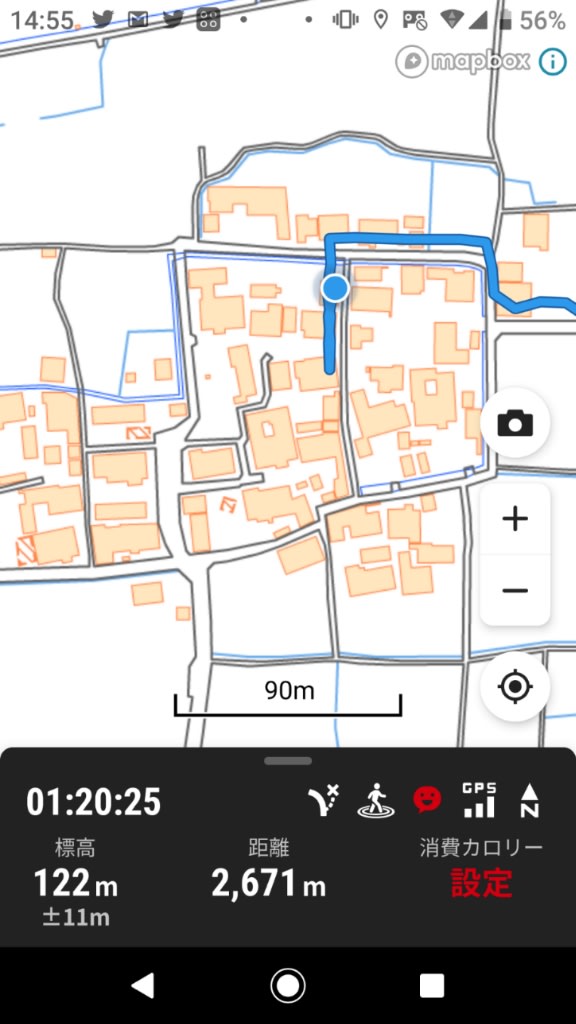

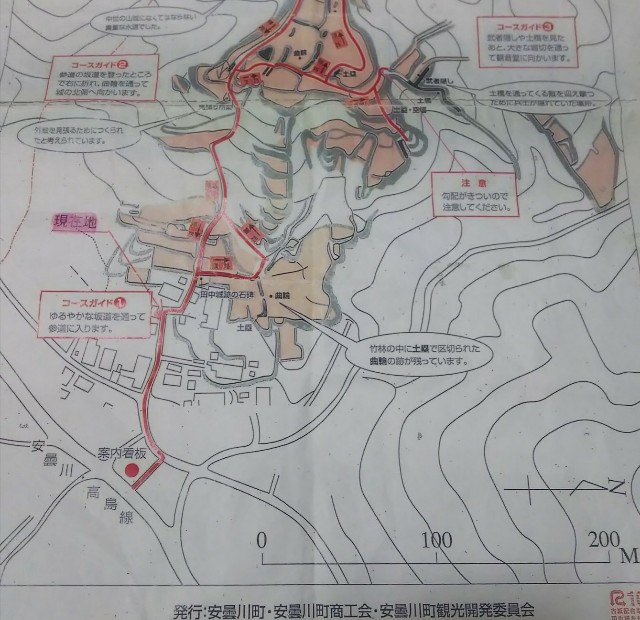

上寺地区へは安曇川駅から徒歩約40~50分です。

駐車場はありません。

我が輩は街道歩きも兼ねて歩いたけど、駅から上寺地区へのコミュニティバスあります。

レンタサイクル利用もいいと思います。

14時23分、上寺集落。

案内板あるので迷うことはない。

民家の小屋の入り口に城のパンフレットあり、頂きました。

14時25分、城跡石碑。

獣柵を開けて入りました。

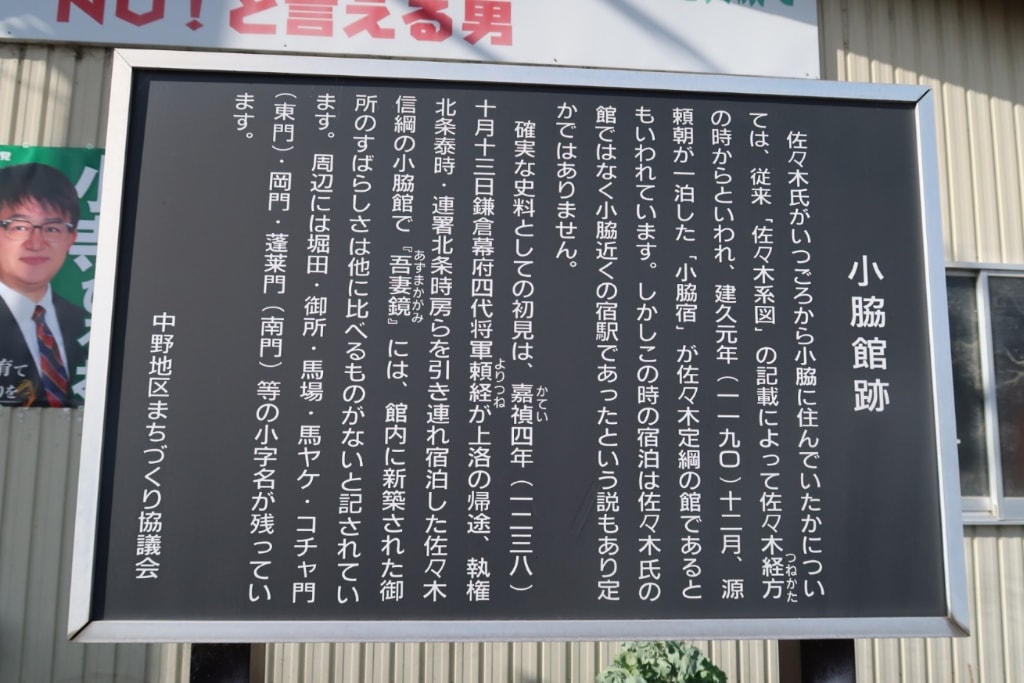

田中城は高島七頭(佐々木氏系統)の田中氏の居城だったと考えられてる。

1570年、信長の朝倉攻めの時には秀吉・家康も立ち寄ったとか?

後に明智光秀がこの城を支配してるので、歴史上著名な4武将と関わりのある城だったわけです。

中に入ると「順路」「帰路」の案内板が随所に建ってるので、その通りに進めば問題無し。

「見張所跡」

「曲輪」

などの看板もあり至れり尽くせり!

素人でもわかる。

曲輪がたくさんあるので看板が無いと迷いますよ。

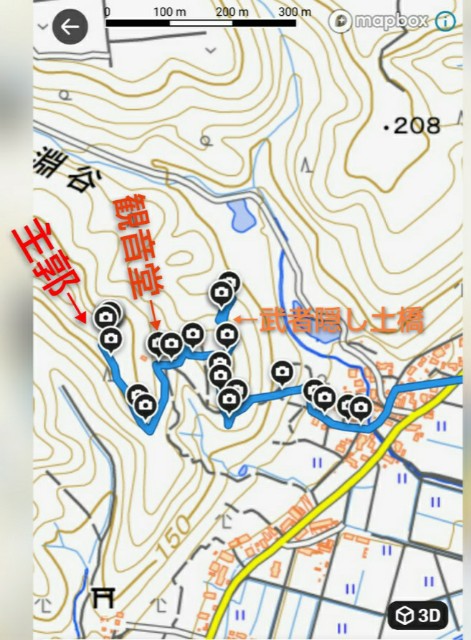

東端に

「武者隠し」

「土橋」

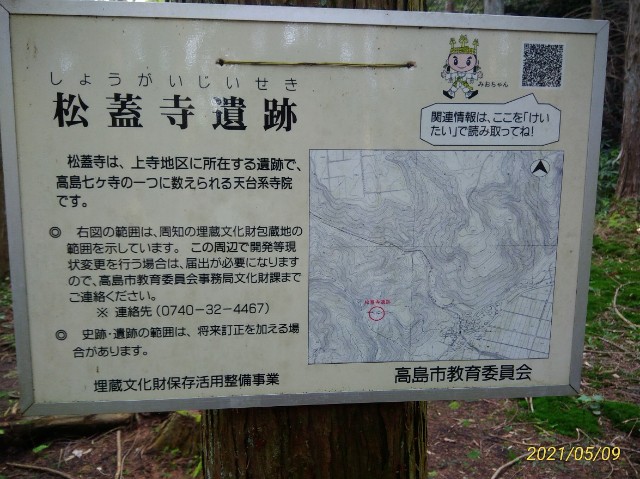

この城は「松蓋寺」という寺跡に築かれた。

なので、上平寺城など近江でよく見られる城郭寺院の形式。

入口からここまでの段々曲輪は坊跡だったと思う。

で、これより上が中枢部となる。

大きな郭の東側を進むと

「大堀切虎口」

郭に入ると石段

「観音堂」があらわれる。

登城道は観音堂への参道だったのです。

主郭へはこれより険しい尾根の上を進む。

尾根の北側に土塁あり、

そして、土塁・空堀の上が

「主郭」。

パンフには「天主跡」と記載されてる。

天守築かれたのかな?

櫓台↓

北側の櫓台のような土塁の上には「つぶて石」が残されてます。

琵琶湖の景色がよく見えます

天気がよければ対岸の長浜城や彦根城も見られるかも?

15時34分、

主郭背後の「堀切・土橋」

城跡はここまで。

この後、水の手の井戸跡を見て急いで下山したが、

駅行きのバスに1分差で間に合わず、帰りも歩くことになりました。

整備されてるので素人でも登れる山城です。

険しい尾根道もあるので、それなりの装備と覚悟も必要ですが…

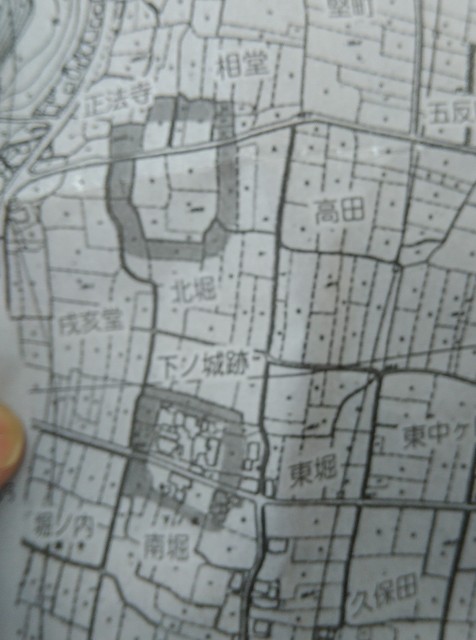

帰り道、

「下の城跡(田中氏館)」

の南堀と北堀跡を探索。

高島市教育委員会の資料。

発掘調査されて堀跡を確認されたそうです。

南堀付近

『畦道をうろうろする奴、誰や?』

と、農作業をしてるおじさんに思われたたろうな…

北堀付近。

現状の遺構は田んぼのみ。

以上、

田中城の上の城と下の城跡、両方探索しました。

おしまい。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

先週、琵琶湖の対岸の高島市安曇川地区に出かけた。

江戸時代の儒学者で陽明学の開祖「中江藤樹」の里です。

近江聖人と呼ばれ、滋賀県では有名人。

社会の教科書にも取りあげられてるが全国的な知名度は低いだろうな…

子供の頃、両親に連れて来てもらって以来なので50数年ぶりの再訪です。

藤樹神社

藤樹書院

藤樹の墓

など中江藤樹ゆかりの史跡が国道沿いに点在してる。

記念館があったのでのぞいてみると

「渋沢栄一」の企画展示がある。

え?どういうこと?なんで?

関係あるの?

館内に入り見学すると渋沢栄一氏がこの藤樹神社に参拝されてとわかった。

というか、栄一氏がいなければ藤樹神社は無かったかも?

なのです。

今年の大河ドラマに関しては我が滋賀県は関係ないと思ってただけに驚き!

どんな繋がりがあるかというと、

中江藤樹は近江聖人と呼ばれただけに村民としては神様の存在なので神社を建てることにした。

しかし、資金が集まらない。

そこで、とあるツテを頼って村長が東京に乗り込み、渋沢栄一氏に会い援助を懇願した。

すぐに快諾されて、なんと千円を寄付。

当時(大正11年)の千円は今なら二百万円位かな?

千円だけではまだまだ足りないので渋沢栄一は当時財閥と言われた岩崎、三井、住友などにも寄付を呼びかけてくれて、無事に建立の資金が集まりました。

つまり、藤樹神社建立の立役者といってもいい。

いやぁ、驚きの事実を知ってなんか嬉しかったです。

大河ドラマゆかりの地としてドラマでも取り上げてくれると、もっといいのですが…

藤樹さんにちなんで藤が、町のシンボルになってます

この後、北国海道西近江路を歩き、田中城跡に登城しました。

続く…

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

お叱りと顰蹙覚悟で申し上げます。

ワクチン接種、高齢者優先になってるが、ホントにこれでいいのか?

我が輩も高齢者の端くれですが、ハッキリ言って遅かれ早かれ、そのうちあの世行きの立場。

高齢者が進んでコロナ感染しに出かけることは少ない。

それよりも働き盛りの熟年層を優先的に接種したほうがいいのでは?

仕事に家事に現役で頑張ってる人がたくさんいる。国の活力源と言ってもいい。

活動上、人に接する機会が多く移動もやむを得ない。

国の経済を牽引するために必要な人達なのです。

医療関係者はもとより現役熟年層こそ先に接種すべし!

でないと、国が人類が滅びるぞ!

オリンピックに関してもやめろ!と叫んでる人がいるが、

そのために莫大な賠償金や違約金を払わされ、経済がどん底になり、

経済破綻したら、困窮者,自殺者が増えてコロナ以上に悲劇に襲われるかも?

現役世代と高齢者世代を天秤にかけたら社会のためにどっちが大事か?

ですわ。

そんなわけで我が輩のもとに接種券届いたが、接種は延期します。

ワクチンが余るまで我慢するつもり、です。

それまでに感染したら、おしまいだけど、やむを得ないわ…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪