甘呂城(甘露城)跡は彦根市南部の犬上川下流の南側に位置する

県道2号線から西へ甘呂集落に入ると

ディサービスセンター城の案内板がある。

城跡にちなんで名付けられたのかな?

この案内板の反対側に空き地がある。

ここに城跡の解説板があります

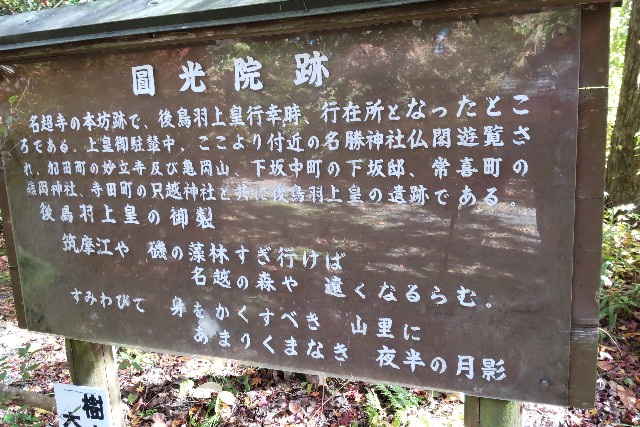

解説板によると

14世紀の史料には「近江国甘露庄」という荘園として高野山系の寺院の管理だったようです

後にいつの頃かわからないが前回、前々回と何度も紹介してる佐々木氏一族の河瀬氏が城館を築いたと考えられてる。

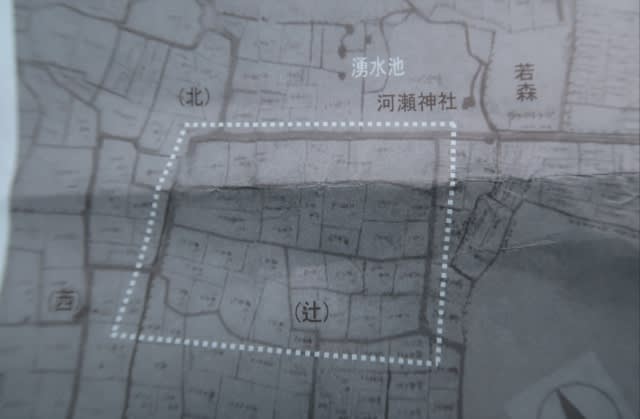

古代の条里制地割に依拠して館が築かれた。

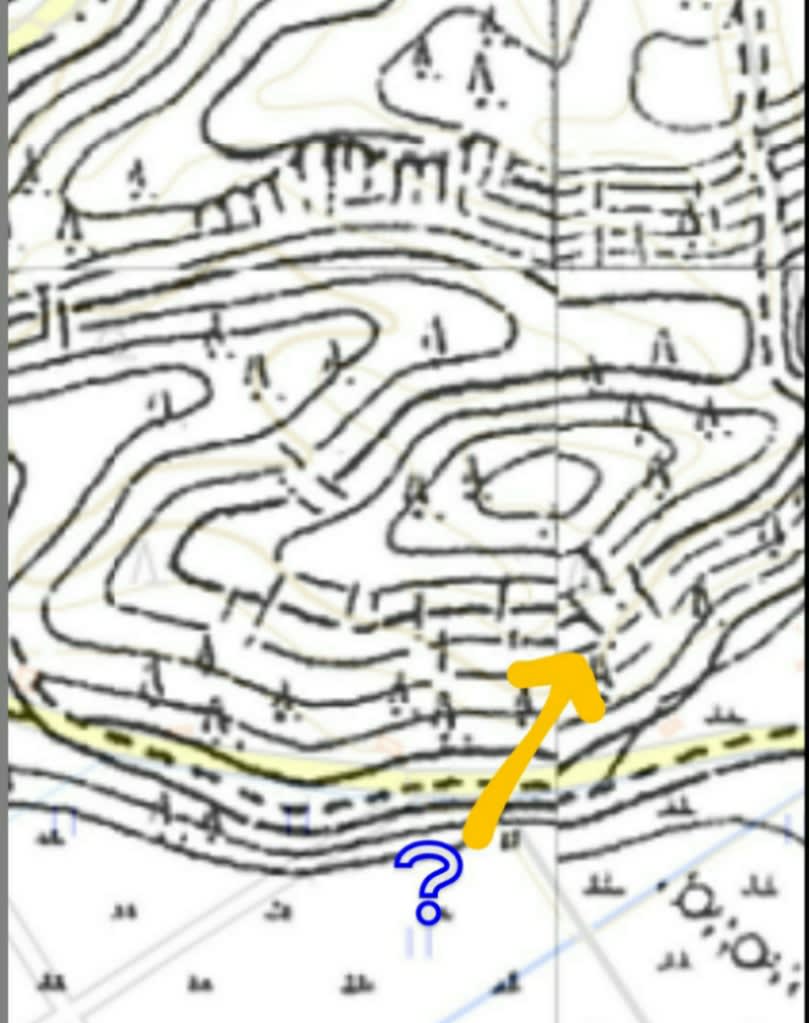

甘呂集落には「城端」「城田」「城南」などの小字が残されてるのでおおよその位置を推定できる。

我が輩は朝鮮人街道(信長が整備した上洛道)歩きの時に立ち寄った。

街道は甘呂城跡の南側から東に向かい、蓮台寺城跡付近で北上する。

また、城跡の東側には現在の城陽小学校、南中学校沿いに巡礼街道が走ってました。

つまり交通の要衝に築かれた城館と言ってよい。

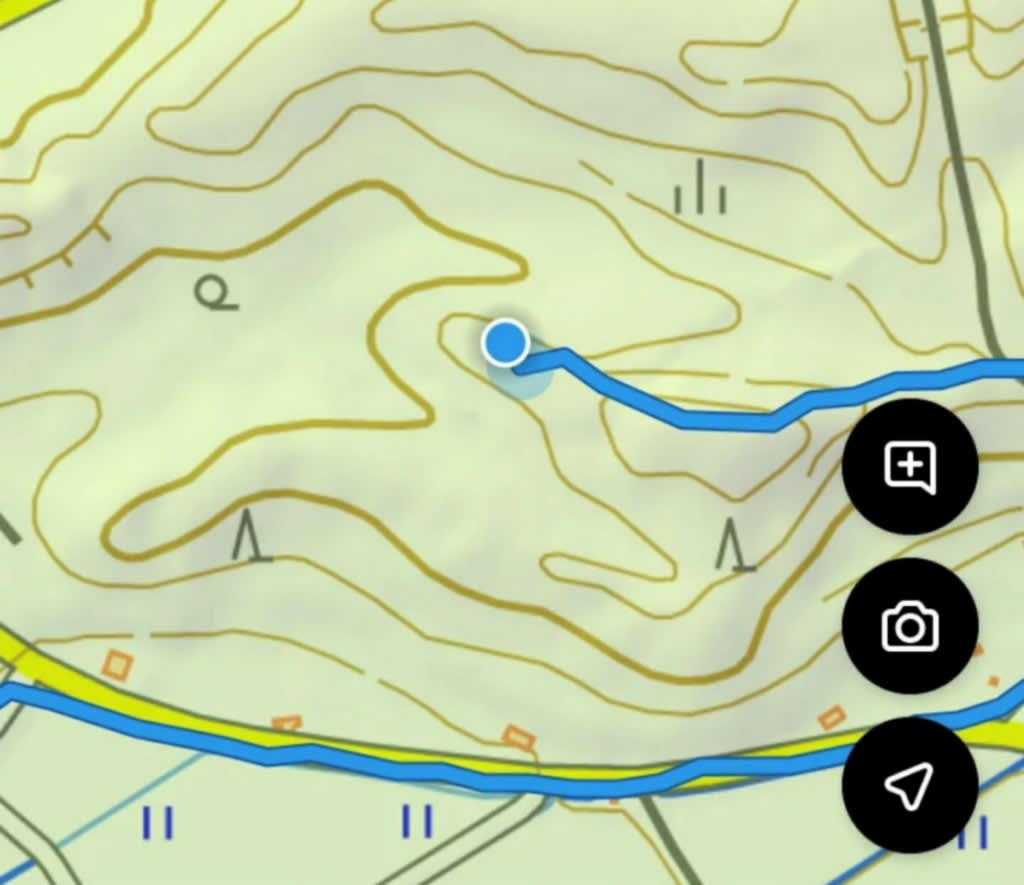

地図を拡大

ディサービスセンター城から北上します

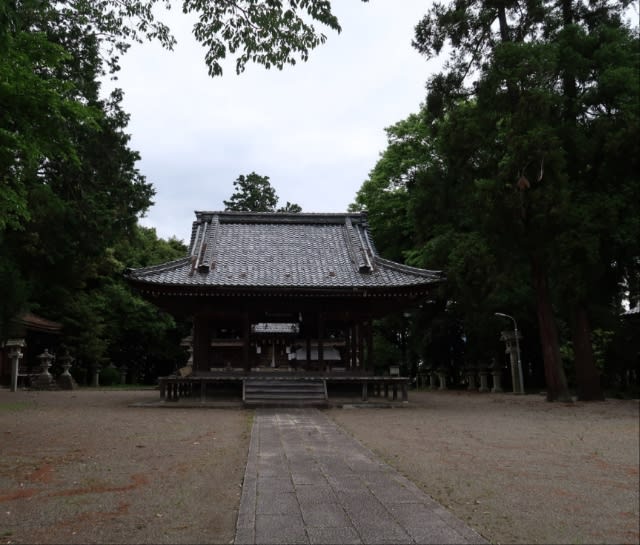

甘呂神社へ向かう

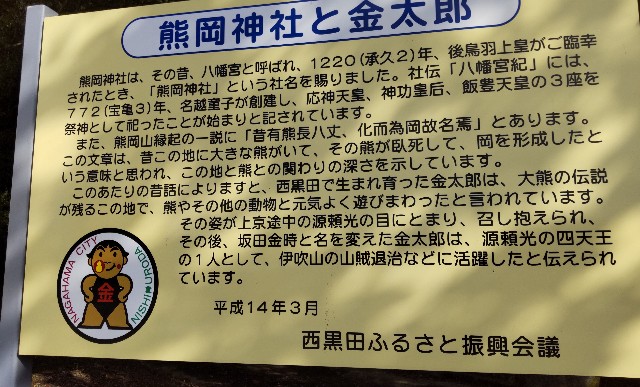

「甘呂神社」

由緒によると延暦寺、日吉大社関連の神社のようです

城主碑

河瀬大和守と書いてあるが撮影が下手なので読めませんな。

神社の周囲の水路

館の堀跡だと思われます

これは土塁の痕跡か?

おそらく土塁は南へ伸びていたと思われる

土塁の位置を推測して集落の中の民家へ移動した。

解説板に記載されていたが、この付近に土塁が残されていたと思われる

たまたま民家の方がおられたのでお聞きしたら、

この溝が土塁の痕跡だと判明した。

城を囲んでた土塁は、廃城後も残されており犬上川が氾濫した時の堤防の役割を果たしてた。

しかし、近代になり少しでも宅地・耕地を増やして税収を増やそうという行政の意向があり、川が氾濫し水害で被害があっても文句を言わないという誓約を取り交わし、土塁を崩し宅地・耕地にしたそうです。

いやぁ、まさかこんな歴史があったとは!

城の土塁が洪水対策として役に立ってたということを知り、感慨新たにしました。

地元のオジサンから貴重な話を聞けて感謝感謝です。

今回は、現地に足を運ばないとわからないレアな歴史を知ることができて有意義な探訪でした

おまけ、

甘露山願宗寺から集落の南へ向かうと

甘露山願宗寺から集落の南へ向かうと

「天九郎井戸」

南北朝時代に甘呂に住んだ刀工天九郎俊長ゆかりの井戸

彦根市観光協会のホームページによると

黒田節で有名な槍「日本号」は、天九郎ゆかり、と説明されてる

抜粋すると、

この天下の三槍の一筋「日本号」は「江州甘呂の住人(現彦根市甘呂町)天九郎俊長が鍛えた名槍である」と『彦根史話』は伝えています。

俊長は、嘉元年間(1303〜1305)に生まれ、貞治年間(1362〜1367)の末、六十余歳で甘呂の地で死んだと伝えられています。足利幕府が創設され、南北両朝が対立抗争するなど騒乱の只中にあった時代。父友長は甘露寺の住僧だったが、京都の来(らい)国俊に作刀の技を習い、甘呂に帰ってさらに精進した結果、相当名を知られるに至りました。俊長はこの父に鍛造の技術を習い、父の死後は、名匠とたたえられた相州正宗の養子高木貞宗(江州高木荘に住す)について精錬の道を究めて甘呂に帰り、「天の井」の水に己の技をみがきました。

俊長は刀のみだけでなく、とくに槍の名工とたたえられ、「古今銘尽大全」には、「甘露物」として記録されています。

日本号は無銘、福岡市博物館の所蔵品です。天九郎俊長が鍛えた槍かどうかは定かではありませんが、甘呂に天下の名工がいたことは確かなようです。

確たる証拠はないようです…

以上です

Φ(*^ひ^*)Φ

我が家の紫陽花

七変化してきました

馬《●▲●》助ヒヒーン♪