地名ちょこっと紹介

【向牧戸城】岐阜県飛騨高山

むかいまきどじょう。

岐阜県は美濃国と飛騨国が合体した県。

前回の郡上市は美濃国の北端に位置し、さらに北に向かうと飛騨国となる。

向牧戸城は高山市荘川地区にある。

高山市は全国一の面積を誇り、香川県よりも大きく、東京都とほぼ同じくらい。

なので、一つの地区から隣の地区までが遠い。

この荘川地区は

東に40キロ離れて高山市の中心部、北30キロ先に合掌造りで有名な白川郷という位置。

いやそれよりも

西に白山があり、福井県石川県と接する。

つまり、白山の東の麓の町と言ったほうがイメージしやすいのでは?

麓と言っても標高800m以上の高原の町です。

荘川町の由来は、町を流れる庄川。

庄川は白川郷から富山県に入り日本海にそそぐ大河。

本来は白川郷と同じく白川村に属してたがこの地区は藤原氏の荘園があったので、白川郷と区別するために荘川と明治時代に命名された、そうです。

向牧戸城は地図を見れば一目瞭然、

南の山から延びる尾根の北端部で、庄川と御手洗川が東西北の外堀の役目を果たす。

天然の要害というわけで、戦国時代に豊臣秀吉の飛騨攻めで金森長近軍が攻めたが、なかなか落ちなかったという飛騨最強の山城。

落城後は、その功績として金森長近が飛騨一国の領主となるのである。

昨年、この向牧戸城に長谷川博美先生の案内で登城しました。

実を言うと、我が輩の飛騨入りは30数年ぶり。白川郷や飛騨大鍾乳洞を見学した想い出しかない。

飛騨国のお城巡りは今回が初めて。高山陣屋すらまだ未踏という初心者マーク。

だから、飛騨入りしたというだけでも感謝感激飴おかき、という状態で、

ワクワク感満載だったが、最強と言われる向牧戸城は公園化されて、ほとんど遺構が壊滅状態。

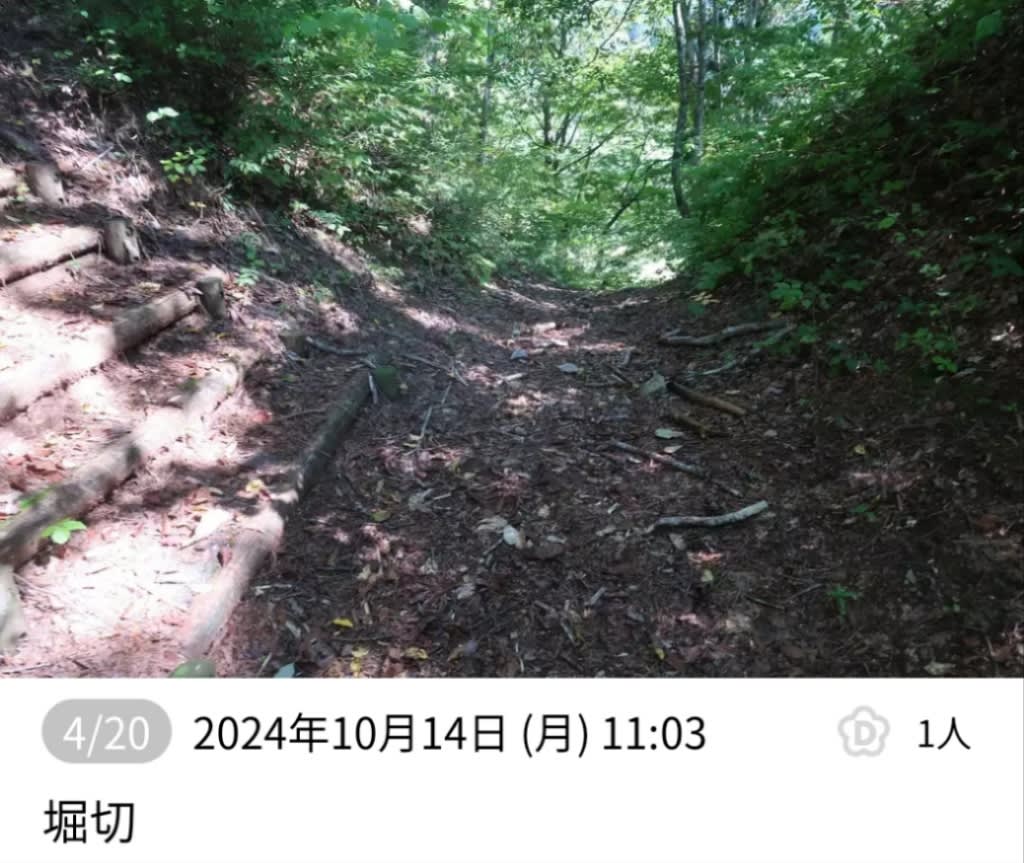

登城口に解説板があり、登ってすぐに堀切、

山頂の曲輪を見て、駐車場に戻ったのはわずか7分後でした。

最強の山城を攻略するのに10分もかからないとは!

最短攻略という変な記録を打ち立てた記念すべき?城跡でした。

ちなみに、向牧戸城の由来は

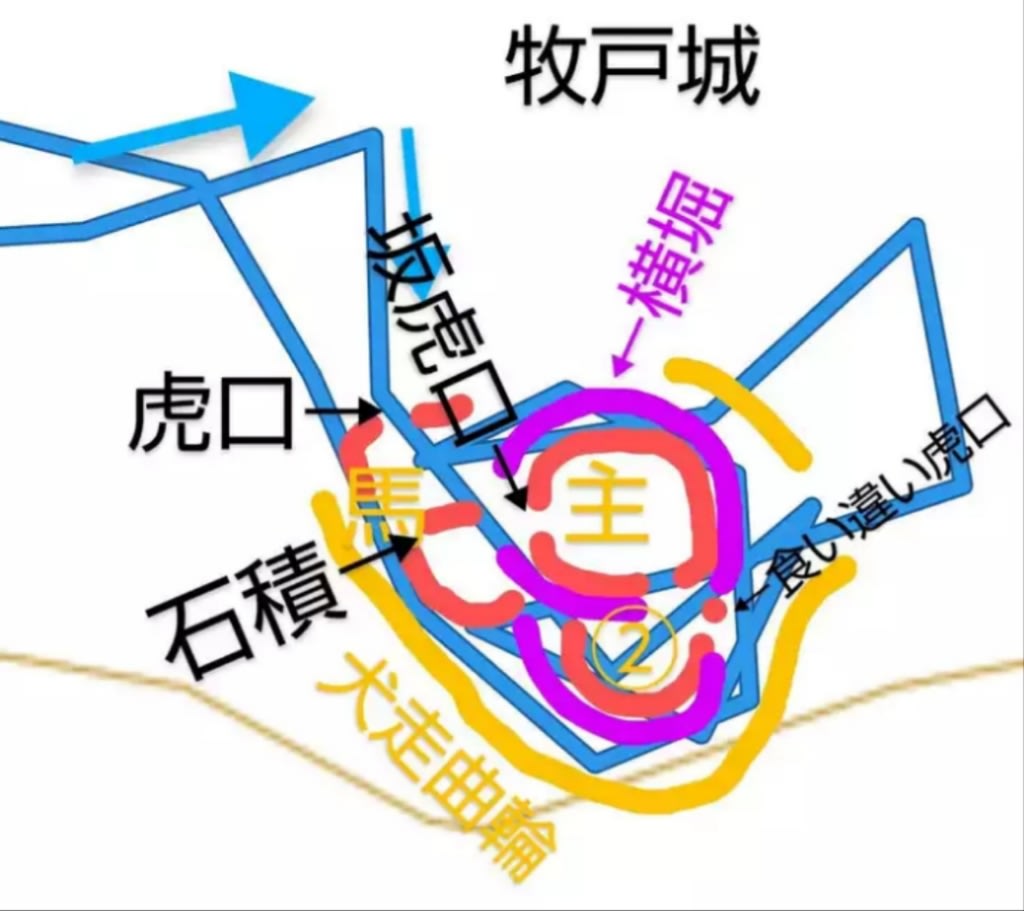

庄川を挟んで向かい側に「牧戸城跡」がある。

こちらも攻略したが、凄いテクニカルな城跡で見どころ満載でした。

この牧戸城の向かいにあるので向牧戸城と命名されたというわけ。

お城の遺構を楽しむなら、向牧戸城の向こうの牧戸城へ行くべし。

それなら、牧戸城の詳細な遺構を詳しく紹介しろ?

いや、あまりにも技巧的な縄張りなのでとてもとても我が輩の能力では無理。

どうしても知りたい人は長谷川先生の講座を受けてね。

以上、これにて荘川町の城跡紹介は終わりにしょうかは。

□■□■□■□■□■□■□■□■

地名パズル

多金達 御

気山城 殿

◯◯◯◯停◯◯←下野国

鳥 郡海

路 岸

↑↑↑↑ ↑↑

京栃群福 山三

都木馬井 梨重

府県県県 県県

答えは次回!

□■□■□■□■□■□■□■□■

Φ(*^ひ^*)Φ

次回は、8月のお盆頃を予定してます。

予定は未定。

今月末の大腸がん手術の結果次第では

今回が最終回になるかも?

期待せずお待ちくださいませ!

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

ゴールデンウィークも本日で終わりです。

Uターンラッシュで全国各地大変ですね。

世間に背を向ける我が輩は本日からゴールデンウィーク。

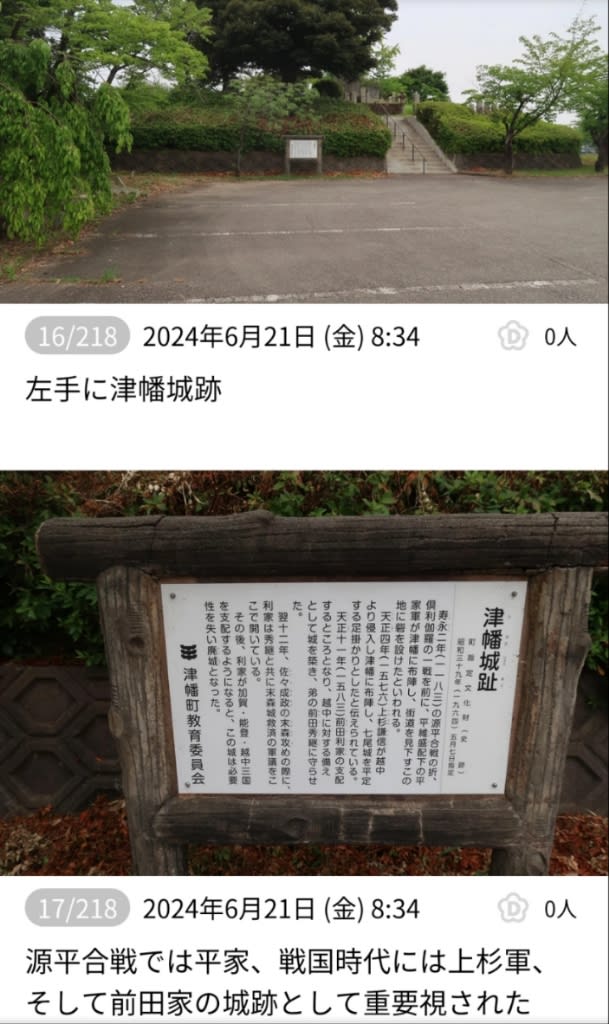

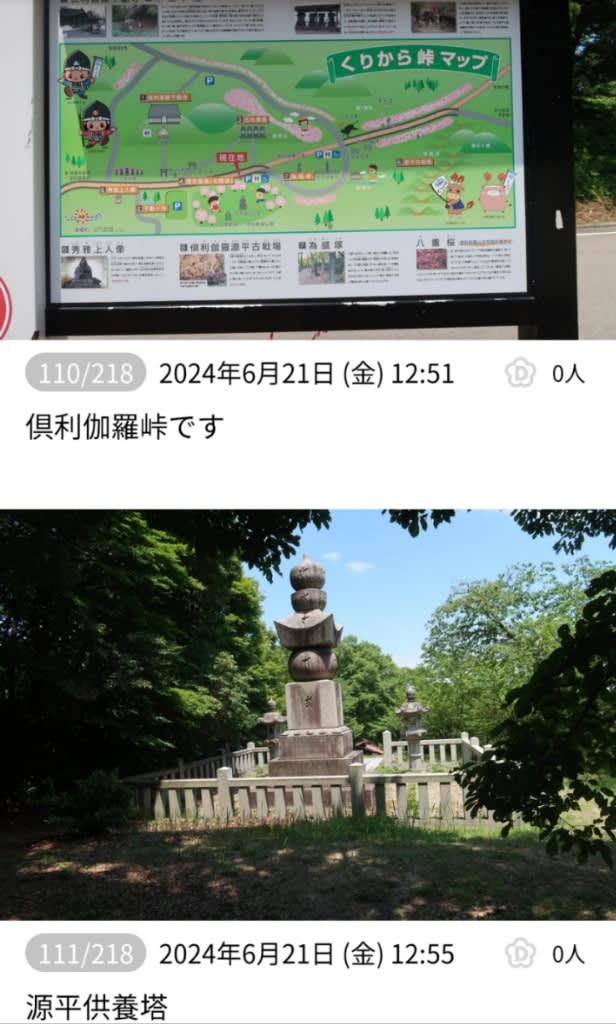

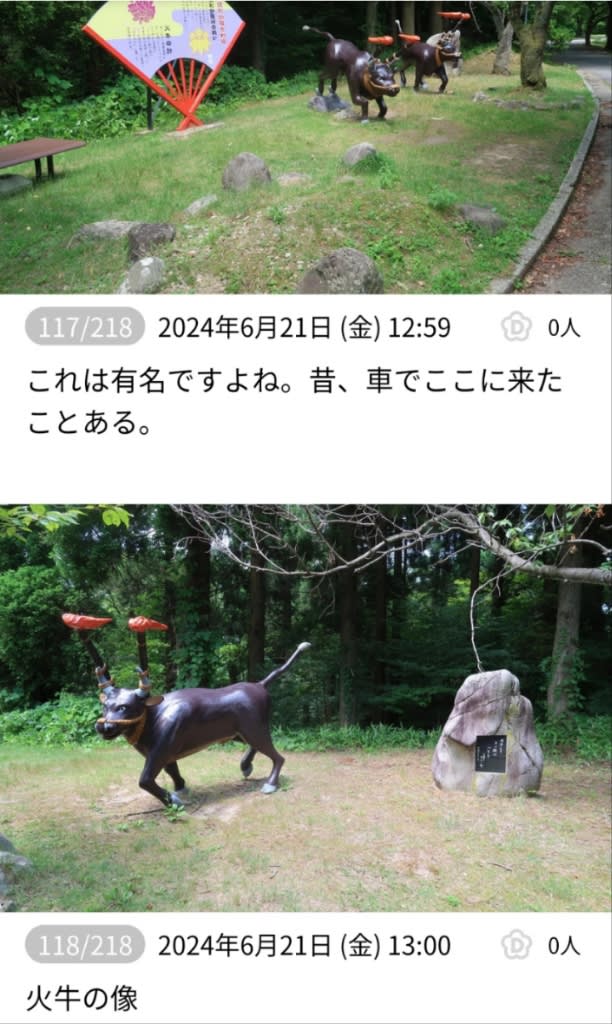

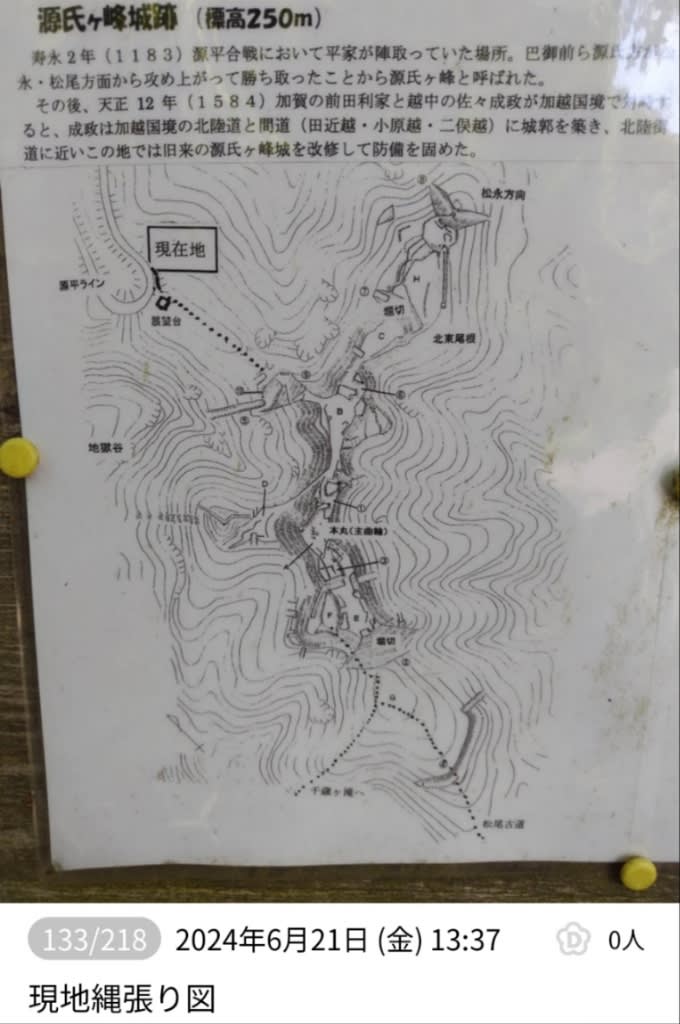

ライフワークともいうべき北国街道歩きに挑戦して、本日は北陸に。

さて、何キロ歩けるかな?

というか、富山駅のコインロッカーに空きがなくて、重いバッグを抱えて歩くハメに。

さらに、あいにくの雨!

傘をさしての難行苦行となった

逆さ富山城

夕食は山菜そば

夕食は山菜そば

いやはや…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪