近江浅井氏研究のきっかけ

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

小和田教授の修士論文が浅井氏だったとはびっくりポン!

そのきっかけが菅浦文書とは!

菅首相も訪れてほしいものです、菅浦に。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

日夏城、荒神山(滋賀県)-2020-03-25 https://yamap.com/activities/5938971 #ヤマップ

2019年2月3日(日)、

主郭北側から東側へ向かう

この付近へ来ると土塁っぽいですな。

東虎口へ来ました

土塁に挟まれた通路

折れ曲がる

土塁の上に登る

四角形の土塁に囲まれた窪み。

画像では分かりにくいですね。

縄張り図で想像してください

米原市の鎌刄城では、北端部に半地下式の礎石建物が検出されていて、後の天守の先駆けともいうべき櫓があったと推定されてる。こちらも同様に櫓台の下の穴蔵かもね。

山頂部から主郭を見る

山頂に石が積まれていて222.9mと書いてある。

栗東市付近の平地は約100mなので比高差120mの山です

主郭北側へ移動

こちらの土塁はちょこっとわかりやすいかな?

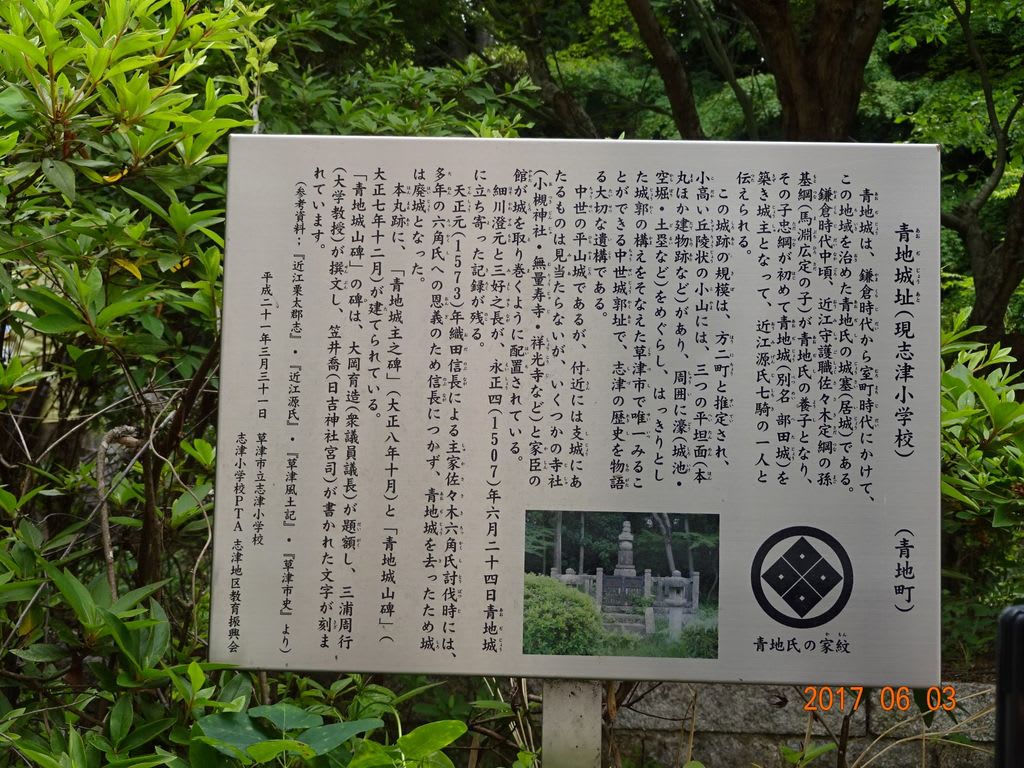

解説板

織田信長軍が築いたそうです。

敵は伊賀・甲賀に逃げ回るが、隙あらば襲ってきたりする佐々木六角氏。

誰が城代になったか、不明のようです。

近江の山城の本としてはバイブルとも言うべき

『近江の山城ベスト50を歩く』

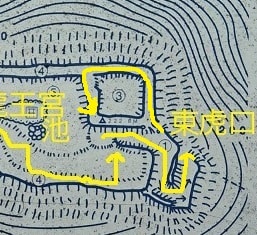

の縄張り図、

現地の縄張り図と

ほぼ一緒なのですが、

よく見ると東虎口と西虎口の表示が逆!

当然ながら現地の縄張り図の方が正しい。

近江の山城ベスト50の本、所々このような間違いがある。

甲賀土山城では、腹立つので案内板に「間違い」と落書きしたぞ!

て、もう消えてるだろうけど…

ちなみにこの本は今年の春に最新版が出ました。

この間違いは訂正されてると思うのだが…

野洲川、三上山を見る

西虎口に戻った

普通の人はこのまま石段を降りるのだが、変人の我が輩は

再び東虎口に引き返し、

東側から下山することにした

羊歯が密生

なんとか登山道あり

段々曲輪や堀切、竪堀が無いか左右を見渡すが

イマイチわからない

東側は六角氏の本拠の甲賀方面なのでこちらの防備が厚いはず!

土塁かな?と思って眺める

池です。

たぶん農業用だと思う

薮を掻き分ける

田んぼに出ました

登山口を振り返ってみる

登山口の目印として杖を2本、木に立て掛けて置いたので、

挑戦したい人はどうぞ!

今、登った日向山を見る

以上おしまい

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

熱帯夜も解消、夜は布団無しだと寝冷えする

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2019年2月3日(日)、

日向山古墳から北へ移動

11時21分、登山口。

竜王宮の鳥居

左手に竹薮

入るな、ということなのであきらめる。

721段の石段を登る

資材を運ぶレールのようです。

子供なら乗れそうだが…

370段目

この踊り場は、古墳なら墳丘の1段目かな…

曲輪跡かも?

家族連れの後ろを追いかける

また鳥居

電波塔か変電所のような施設

削平地に造られることが多いので曲輪跡だと思う

曲輪下で家族連れが休憩してるので追い越す。

主郭手前の曲輪。

二の丸と名付ける

最後の急斜面を登ると

三つ目の鳥居

麓から約15分です

これは石垣の一部のようです

石垣を越えると主郭。

その②に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

珍しく今週は土日、出かけない

体力と気力温存し、夏の疲れを癒す😅

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2019年2月3日(日)、

10時35分、

またしても手原駅です。

駅前に「東経136度の…」モニュメントがあり、

地名由来が書いてある。

手の赤ん坊、手が孕ませた村が手原の由来。

手原は、手孕村。

女性が、その身体に男性の手が接触したのが原因で孕み、片手を産んだという説話による。

ま、あくまでも説話、伝説です。

再び、稲荷神社。

「手原ベンチ」がユニークですね。

地名由来と関連付けてます。

ただし、こちらは

歌舞伎の「源平布引滝」で、

子供を産んだのは手だけだと偽り助けた。

木曽義仲の母の話。

転じて、地域の子供を見守る活動に結びつけて設置されたようです。

境内の端っこに

「赤坂山記念碑」

南のほうに赤坂という地区があるのでその付近に赤坂山があったのでは?

江戸時代より手原地区の共有山として管理していて、地区の開発や財政に役立ったということで、記念碑が建てられたようです。

門柱が2本ある。

前回紹介したが、明治時代なって建てられた厚進学校→手原小学校の校門の門柱。

このブログで、志津地区、岡地区を紹介してきたが、今回の手原地区も同じく地元の人の郷土愛というか意識に脱帽です。

我がひこにゃん市も見習うべきだが…

旧東海道を進む

行者堂。

「道標」

上鈎←手原→小野(?)

前回、街道歩きした時にこの道標を見逃してる。

街道歩き、見落としがあるので何度も歩くべきですな。

11時00分、

「六地蔵一里塚」

旧東海道はここの分岐で和中散本舗の方へ向かうが、

ここで東海道とお別れ、今回は分岐を右方向へ。

最近あちこちへ出かけるとGoogleマップのナビをよく活用するようになった。

「右方向へ」、「南方向へ」進め!などという指示が出ることがあるが、自分の今の位置からどっちが右なのか?どっちが南なのか?、

わからない時がある。

それがわからないから、ナビに頼ってるのに!

と、文句言うことがある…

公園に親子狸?

NHK朝ドラ「なつぞら」の後は、信楽地区が舞台となる「スカーレット」が始まります。

楽しみですね。

公園と書いたが

『名勝大角氏庭園』の表示があるので、ここも庭園の一部なのかな?

庭園裏の土塁にそそられます。

病気です…

土塁を越えると庭園内に入れると思うが不法侵入になるので、やめましょう

旧和中散本舗バス停

「こんぜ(金勝)めぐりちゃんバス」が走ってるが本数が少なすぎる

郵便局から山を仰ぎ見る

11時10分墓地に来ました。

手原駅から約35分かかった。

節分だからか、墓参りする人が多かった。

『日向山古墳』にっこうやまこふん

説明板の前に駐車されてるので撮影できない。

墓地の裏山に古墳。

日向山古墳は、

円墳で、片袖式の横穴式石室がある。

盗掘されてるが、6世紀頃の有力氏族の墓と考えられている。

古墳の上に登りました。

墓地を見下ろす

古墳と墓地が一体化してるのがいい。

石室への入り口

こりゃダメですな

次回は山に登ります

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

夕べは涼しかった

久しぶりにぐっすり寝られた

気温が少し下がっただけでこんなにも快適になるんですね。

今日は扇風機いらない。

そのかわり、ひどい雨!

お出かけ予定を中止しました…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2013年1月26日(土)

滋賀県教育委員会主催の連続講座に参加した。

その時の記録ですが、6年前のことなので記憶が薄れてる。

間違ってたらごめんなさい。

JR草津線手原駅。

前回紹介したが、旧東海道沿いの花時計。

100名近い参加者が練り歩きました。

葉牡丹が植えられてますが、とにかく猛烈な寒さで震えてました。

短い距離しか歩かないので、身体が暖まらない…

上鈎東交差点から西へ向かい

国道1号線の高架下西側に。

BA↑上鈎寺復元図のA地点からB地点方向を見てます

竹薮の向こうの永正寺へ進軍する…

『永正寺』

本堂、

見てござる

土塁

土塁の外側の堀

向こうに線路

藪方向見る

土塁の上から電車見る。

つまり、電車からも見ることできるわけです。

寺を出て駅へ戻ります。

小さな水路も堀の痕跡だとか?

向こうにまんぷく食品の工場が見えてます。

新工場ができたおかげで

栗東市の財政が豊かになり、

今年は国からの地方交付税不要の自治体になったそうです。

財政赤字の我がひこにゃん市としては羨ましいわ!

表札、

堀池さん

今回、永正寺付近の遺構を見学したが、

発掘調査されて13世紀以降の遺物が発見された。

しかし、絵図は16世紀後半遺構のもの。

永正寺の現状は天正時代以降、豊臣秀吉時代に造られた姿なのでほんとうにこの土塁や堀が鈎の陣所の時のままなのか?

なんとも言えないそうです。

以上おしまい。

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

↑この画像は、この時一緒に参加した某T氏が撮影しブログにアップされた。寒そうにしてる我が輩の後ろ姿が写ってます。このリュック、20数年使用したが、ついに先日廃棄しました。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2017年06月03日(土)、

JRハイキングに参加した。

草津市東部の『志津』地域を巡った。

志津小学校から東へ向かい

名神高速道路を越える。

こちらは岡本町。

『岡本の道標』

隣に石仏もある。

「右 おかもと」

「左 田上ふどう」

画像には見えないが裏側に

「山元又兵衛」

「大正13年三月」

と、書いてある。

解説によると、

山元又兵衛(酒屋又兵衛)は岡本の造り酒屋で、地域の社会貢献のために道標を建立した。

昭和14年に廃業した。

ふどうは、不動尊。

交差点の角に

『若宮神社』

創建不詳。

岡本町の鎮守だが、江戸時代の記録によると小槻神社の御旅所だった、とされる

草津川

水が流れてない…

堤防下に

『岡本北の道標』

「右 田上道」「左 金勝道」

解説によると、大正時代に建立された、と推定されている。

志津道(横町道標~桐生)、

青地道(東海道立木神社~岡本)、

荒張道(山寺~美園)、

中郡街道(金勝道・坊袋~金勝)

草津駅から東海道を通ってここまで来てさらに田上不動尊(桐生)までが志津道で、今回歩いた道のほとんど。

草津宿の南の立木神社からほぼ真っ直ぐに岡本まで進む道が青地道。

岡本から北に向かう道が荒張道と中郡街道で、現在の栗東市東部地域を通る。

志津道を振り返って見る。

本来はもっと曲がりくねった田んぼ道だったようで、これは大正時代以降に整備された新道。

以前にも述べたが、

「金勝」、きんかつ、きんしょう、こんかつ、

じゃなくて、

「こんぜ」と読む。

ただし、

こんぜ道の目的地である「金勝寺」は「こんしょうじ」と読む。

ややこしいですな。

岡本町から北へ向かうと山寺町、

草津川と美濃郷川の合流する所に

『山寺の道標』

「左 古んせ(こんぜ)ミち」

撮影したのはこれのみ↑

他は、解説によると

「川下具さつ」

「山寺村」

「右 田上ふどう道」

と、書いてある。

江戸時代建立、道標。

田上不動尊は山の中にあり、

最寄りのバス停からハイキングで二時間ぐらいかかる。

なかなか行けないですわ

大平橋を渡り東に向かうと

『山寺城跡』

解説によると、

北側は土取りで低くなり、

西側の土塁は消滅。

方形の館城で、東南隅に櫓台あり。

隣にあった楽音寺と一体だった。

竹やぶになってる。

土塁のような高まりがあるが、中に入るわけにはいかないので、あきらめる。

『十二将神社』

祭神も創建も不詳。

織田信長の焼き討ちで、由緒書が消滅したのかな?

1687年に村民が薬師堂を再建し、同時に神社も再建された。

金勝寺関連の楽音寺跡地と言われ、発掘調査をしたそうです

なぜか、神社の境内に入ってない…

『祥光寺』

創建1450年

佐々木六角久頼の菩提寺として建てられた。

法名が寺の名前になった。

キョーラク会社の敷地に佐々木高頼の塚跡があったが、久頼は高頼のお父さんです。

だから、祥光寺を建てたのは高頼かもね。

伽藍は天正年間の兵火で焼失したが、本尊だけは村人が救出したそうです。

「薬師堂」

中に入りました。

本尊の薬師如来坐像(南北朝時代)は楽音寺の本尊だったそうです。

城跡の北側に

『北谷古墳群』

名神高速道路建設工事で発見された。

1号墳と11号墳が古墳時代前期、

それ以外は後期古墳。

11号墳は前方後円墳の可能性あり。

こちらも自分的には城跡に利用されたのでは?と思う…

志津地区から離れて北上すると

『小槻大社』

ややこしいですが、先に訪れたのが小槻神社。

こちらは小槻大社。

栗東市下戸山。

創建は不詳。

栗太郡の豪族小槻山君が祖神を祀ったのが始まりだとか?

境内に入ると

『小槻大社古墳群』

北谷古墳群などとともに小槻山君関連の古墳と考えられる

この石は古墳の石室の一部かも?

『本殿』国重文

解説によると

小槻山公は、大化改新後栗太郡司となり、平安時代には平安京の実務官僚の頂点であった官務家として栄えた。

中世には青地荘の領主青地氏が1519年が建立した。

つまり、戦国時代の建物なのだ。

内陣の宮殿は1281年というから鎌倉時代ですね。

宮司の宇野茂樹氏が文章を書かれてる。

旧東海道歩きで岡村城跡に立ち寄った時に述べたが、城主の宇野氏の子孫かな?

ここにも石室の一部

古墳の上に「龍王社」が建てられてる。

この石組も石室関連か?

以上です。

祥光寺の前の「山寺会館前」バス停から草津駅に帰りました。

志津地区の人は、定期的に講座をおこなったりして、地域の史跡・歴史に関心が高いようです。

草津市域は、都会化が急激に進んでるだけに志津地域の人が自分の土地の歴史を大切にする気持ちは非常に貴重だと思います

羨ましいです

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

"

2017年06月03日(土)、

JRハイキングに参加した。

"志津小学校へ移動する

空堀ではないか?

と思った。

土塁かな?と思って見てる

青地城本丸跡に、

『青地城主之碑』

「解説板」

鎌倉~室町時代、青地氏の居城。

鎌倉時代中頃、近江守護佐々木定綱の孫基綱が青地氏の養子となりその子忠綱が築城した。

城跡の規模は方二町、丘陵に3つの平坦面がある。

周囲に堀、土塁を巡らし、草津市内では唯一の本格的な中世城郭跡。

支城の役割として周囲に小槻神社、無量寿寺、祥光寺などが配置され、家臣の館が取り巻いてた。

永正4年(1507)6月24日、細川澄元と三好之長が青地城に立ち寄った記録がある。

織田信長の近江侵攻では、青地氏が六角氏についたため廃城になった。

家紋が四つ目角なので、佐々木氏系だとわかりますね。

「青地城山碑」

読めません。

石碑の背後は、

間違いなく土塁遺構。

ぐるっと巡ってます。

小学校の敷地を下に見る

「静里先生の碑」

「解説」

業績の詳細は読んでください…

小学校の正面通路。

城跡としてみるなら大手の土橋といった雰囲気。

通路の左は池、

右下に駐車場。

本来は駐車場も含めて通路の左右は水堀だった。

この通路がもともと土橋だったかどうかはわからない…

通路をふりかえって見る

小学校が小山にあるということがわかりますね

平地の城だが、周りの湿地や河川が自然の防御となり、近くの寺社は支城の役割を果たした

市民センターで講義を受けた時に

縄張り想定図を撮影した

この図から察するに

空堀かな?と思って眺めたのは切り通し。

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ鳥人間コンテスト、昨日はひどい風雨のため途中で中止となった。

撤収作業中の男性2人が低体温症で搬送されたそうです。

本日は、無事開催されると思います"馬《●▲●》助ヒヒーン♪