斎場から、弘前駅に向かう道で、寺町に差し掛かった。

町の作り方と言うか、江戸時代に入ってからもなお、町の防衛で敵からの侵入や防災の面からも寺町の配置は重要だ。酒田も町民の町ではあったが、町の北側を寺町を配して防災に役立てた。そんな町が多い中、この弘前はもっと凄かった。

片側で無く、 道の両側に立派な寺が並んでいるのである。そして、寺町に入るのに、門をくぐらねばならない。

その門の近くにあった栄螺堂。H先生が、「弘前に来て、栄螺堂を見ない人間はいない。」とばかりに、帰りに寄ることになった。

天保10年(1839年)に、豪商東長町の中田嘉兵衛が、海難事故や天保の飢饉で無くなった餓死者の無縁仏を弔う為に建立したもの。栄螺堂は会津若松の栄螺堂が階数も多くて見事だが、それをコンパクトにした物である。入り口には大きな南京錠がかけてあり、管理者である蘭庭院にH先生達が向かった。美形のおばあさんが対応してくれたそうである。H先生は、我々の為に入場料を払ってくれたのだった。

さすがに罰当たりはしたくなく、内部の写真は撮らなかった。会津の栄螺堂は、上り下りの緩い階段が、見事に交差しない仕組みが取られていて面白かったが、ここの栄螺堂は上りは緩く、帰り直階段で中央から一気に下りてきた。階段の途中には、様々な仏像やらが安置されている。仏教徒には有り難いお堂なのだろう。ちょっと恐かった。

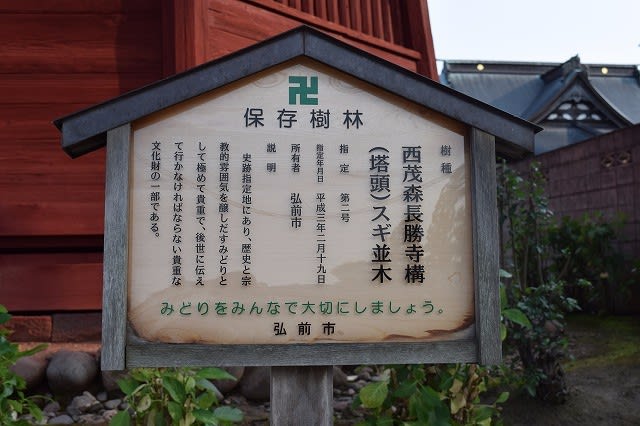

綺麗な杉並木である。

保存林

寺町だから卍なのか。そう言えば、弘前市役所でも、庁内の表示板に卍があった。調べて見ると、卍は弘前市の市章のようだ。これは驚きである。

この後、H先生を弘前駅に送るのだが、H先生は見学会の後の反省会で、きっとアルコールが出るだろうとホテルに泊まる予定だったらしい。それを斎場経由の栄螺堂行きで、計画は頓挫し、まっすぐ自宅へ帰ることにしたらしい。めでたしめでたし。

はい、消火栓ですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます