![]()

定公4年( -506)~哀公27年( - 468) / 呉越争覇の時代

※ 楚の白公の乱(哀公16年、-479): 白公は伍員の主筋にあたる。伍員の

感化を受けてか、これまた復讐の鬼となり、楚国内の不平分子を糾合して楚

の昭三を脅かし、二大夫を殺した。ただ、白公には伍員の機略も豪胆さもな

かったから、このクーデターはあっけない幕切れに終わった。ちなみに、こ

の年孔子が死んだ。七十三歳。

読書録:村上春樹著『騎士団長殺し 第Ⅱ部 遷ろうメタファー編』

第52章 オレンジ色のとんがり帽をかぶった男

騎士団長はさっきと同じ姿勢のまま、布張りの椅子の中に沈み込んでいた。目はかっと見聞か

れていた。軽く聞いた口の中で小さな舌が丸められていた。心臓の出血は続いていたが、勢いは

弱まっていた。右手をとってみたが、ぐにゃりとして力がなかった。肌にはまだ少し温もりが残

っていたものの、皮膚の感触には既によそよそしさのようなものが感じられた。生命が着々と非

生命に向かっているときに漂わせるよそよそしさだ。その身体をきれいに整え、身にあったサイ

ズの棺の中に納めてやりたいと私は思った。小さな子供向けの小さな椅に。そして祠の裏の穴の

中に静かに横たえてやりたかった。もうこの先、誰にも煩わされたりしないように。でも今のと

ころ私にしてやれるのは、ただ瞼をそっと閉じてやることくらいだった。

私は椅子に腰を下ろし、床の上にのびている顔ながが意識を取り戻すのを待った。窓の外では

広大な太平洋が陽光を受けて眩しく光っていた。一群の漁船はまだ操業を続けていた。銀色の飛

行機が一機、滑らかな機体を光らせながらゆっくり南に向けて飛行していくのが見えた。後尾に

長いアンテナを突き出した四発のプロペラ機――厚木基地を飛び立った海上自衛隊の対潜哨戒機

だ。土曜日の午後とはいえ、人々はそれぞれの日々の職務を黙々とこなしている。そして私は日

当たりの良い高級老人養護施設の▽室で、騎士団長を今しがた出刃包丁で刺し殺し、地中から顔

を出した「顔なが」を捕縛し、失踪した十三歳の美しい少女の行方を捜している。人さまざまだ。

顔ながはなかなか目を覚まさなかった。私は腕時計に何度か目をやった。

ここに今もし雨田政彦が急昆戻ってきたら、彼はこの光景を目にしていったい何を思うだろ

う? 騎士団長は刺し殺されて血だまりの中に沈み、縛り上げられた顔ながが床に転がされてい

る。どちらも身長はIメートルに足りず、奇妙な古代の衣裳に身を包んでいる。そして深い昏睡

の中にいる雨田典彦は微かな満足の笑み(のようなもの)を口もとに浮かべている。床の隅には

ぽっかりと四角い暗い穴が関いている。そのような状況がもたらされたいきさつを、私は政彦に

なんと説明をすればいいのだろう?

しかしもちろん政彦は部屋に戻ってこなかった。騎士団長の言ったとおり、復は大事な仕事の

用件を抱えているのだ。その件に関して、誰かと携帯電話で長く話をしなくてはならない。それ

はあらかじめ設定されたことなのだ。だから私が途中で誰かに邪魔されたりするようなことは起

こらない。私は椅子に腰掛けたまま顔ながの様子をうかがっていた。穴の角に頭を打ち付けられ

て、一時的に副賞畳を起こしただけなのだ。意識を回復するのにそれほど長い時間はかからない

はずだ。あとになって額にまずまずの大きさの瘤ができるだろうが、あくまでその程度のものだ。

やがて顔ながの意識が戻ってきた。復は床の上でもそもそと身をねじり、意味の通らない言葉

をいくつか目にした。それからそろそろと細く目を開けた。子供が怖いものを見るときのように

――見たくはないけれど、見なくてはならないものを見るように。

私はすぐに椅子から立ち上がり、彼のそばに膝をついた。

「時間がないんだ」と私は彼を見下ろして言った。「秋川まりえがどこにいるのかを教えてもら

いたい。そうすればすぐに紐を解いて、あそこに帰してやるから」

部屋の隅にぽっかりと間いている穴を私は指さした。四角形の蓋はまだ上げられたままになっ

ている。私の口にする言葉が相手に通じているのかどうか、私にはわからなかった。しかしとに

かく通じるものとして試してみるしかない。

顔ながは何も言わず、ただ首を何度か横に激しく振った。何も知らないということなのか、私

の言っていることが理解できないということなのか、どちらにもとれる。

「教えなければ、おまえを殺すことになる」と私は言った。「ぼくが騎士団長を刺し殺すのを見

ていただろう。一人殺すのも二人殺すのも変わりはない」

そして私は血糊がついたままの包丁の刃を、顔ながの汚い喉にぴたりとあてた。私は海の上に

いる漁師だちと飛行士たちのことを思った。我々はそれぞれの職務を果たしているのだ。そして

これが私のやらなくてはならないことなのだ。もちろん本当に殺すつもりはなかったが、包丁の

刃の鋭さは本物だった。顔ながの身体は恐怖のために細かくぶるぷると震えていた。

「待って」と顔なががかすれた声で言った。「待っておくれ」

男の言葉遣いはいくぶん奇妙だったが、話はちゃんと通じているようだ。私は包丁をほんの少

しだけ喉から離した。そして言った。

「秋川まりえがどこにいるか、おまえは知っているのか?」

「いいえ、わたくしはその人のことはまったく知らない。真実であります」

私は顔ながの目をじっと見た。大きな、表情の読みやすい目だった。彼が言っていることはた

しかに真実のように見えた。

「じゃあ、おまえはここでいったい何をしていたんだ?」と私は尋ねた。

「起こったことを見届けて、記録するのがわたくしの職務なのだ。だからそこで見届けていた。

これは真実であります」

「見届けるって、何のために?」

「わたくしはそうしろと命じられているだけで、それより上のことはわからない」

「おまえはいったい何ものなのだ? やはりイデアの一種なのか?」

「いいえ、わたくしどもはイデアなぞではありません。ただのメタファーであります」

「メタファー?」

「そうです。ただのつつましい暗喩であります。ものとものとをつなげるだけのものであります。

ですからなんとか許しておくれ」

私の頭は混乱し始めていた。「もしおまえがメタファーなら、何かひとつ即興で暗喩を言って

みろ。何か言えるだろう」と私は言った。

「わたくしはただのしがない下級のメタファーです。上等な暗喩なぞ言えません」

「上等じゃなくてもいいから、ひとつ言ってみてくれ」

顔ながは長いあいだ考え込んでいた。それから言った。「彼はとても目立つ男だった。通勤の

人混みの中でオレンジ色のとんがり帽をかぶった男のように」

たしかにそれほど上等な比喩ではない。だいいち暗喩ですらなかった。

「それは暗喩じゃなくて、明喩だよ」と私は指摘した。

「すみません。言い直します」と顔ながは額に汗を浮かべながら言った。「彼はあたかも、通勤

の人温みの中でオレンジ色のとんがり帽をかぶるように生きた」

「それじゃ文章の意味が通じない。それにまだきちんとした暗喩になっていない。おまえがメタ

ファーだなんて、どうも信用できないな。殺すしかない」

顔ながの唇は恐怖のためにぷるぷると震えていた。顔に生えた型は立派だが、それに比べて肝

っ玉は小さそうだった。

「すみません。わたくしはまだ見習いのようなものです。気の利いた比喩は思いつけないのです。

許しておくれ。でも偽りなく、正真正銘のメタファーであります」

「おまえに仕事を命じる上司のようなものはいるのか?」

「上司というようなものはおりません。いるのかもしれないが、まだ目にしたことはありません。

わたくしはただ、事象と表現の関連性の命ずるがままに動いているだけであります。波に揺られ

るつたないクラゲのようなものです。ですから殺したりしないで。許してください」

「許してやってもいいが」と私は相手の喉に包丁をあてたまま言った。「そのかわりに、おまえ

がやってきたところまで案内してくれないか?」

「いや、そればかりはできません」と顔ながはこれまでになくきっぱりと断言した。「ここまで

わたくしの通ってきた道は〈メタファー通路〉であります。個々人によって道筋は異なってきま

す。ひとつとして同じ通路はありません。ですからわたくしがあなた様の道案内をすることはで

きないのだ」

「つまりぼくは自分ひとりでその通路に入って行かなくてはならない。そしてぼく自身の道筋を

見つけなくてはならない。そういうことなのか?」

顔ながは強く首を振った。「あなた様がメタファー通路に入ることはあまりに危険であります。

生身の人間がそこに入って、順路をひとつあやまてば、とんでもないところに行き着くことにな

る。そして二重メタファーがあちこちに身を潜めております」

「二重メタファー?」

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth.

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same.

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference. Robert Frost, "The Road Not Taken":

顔ながは身震いした。「二重メタファーは奥の暗闇に潜み、とびっきりやくざで危険な生き物

です」

「かまわない」と私は言った。「ぼくは既にとんでもないところに紛れ込んでしまっているんだ。

とんでもなさが多少増えたり減ったりしたところで、今更知ったことじゃない。ぼくは騎士団長

をこの手で殺してしまった。彼の死を無駄にするわけにはいかない」

「仕方ない。それではわたくしからひとつだけ忠告をさせておくれ」

「どんなことだろう?」

「何か明かりを持って行かれた方がいいと思います。かなり暗いところがありますから。それか

ら必ずどこかで川に出くわすはずです。メタファーでありながらも水は本物の水であります。流

れは冷たく連く、深いのだ。舟がなくてはその川は渡れない。舟は渡し場にあります」

私は尋ねた。「渡し場でその川を渡って、それからどうなるんだ?」

顔ながは目をぎろりとむいた。「川を渡った先もまた、どこまでも関連性に揺れ勤く世界であ

ります。あなた様が自分の目で見届けるしかありません」

私は雨田典彦が横になっているベッドの枕元に行った。予想した通りそこには懐中電灯があっ

た。災害が発生したときの用意に、このような施設の部屋には必ず懐中電灯が備え付けてある。

私はスイッチを試してみた。明かりはちゃんとついた。電池は切れていない。私はその懐中電灯

を手にとり、椅子の背にかけてあった革ジャンパーを着込んだ。そして部屋の隅に関いた穴に向

かおうとした。

「お願いです」と顔ながは懇願するように言った。「この紐をほどいていただけませんか・・・ こ

のままここに残していかれるととても困ります」

「おまえが本物のメタファーなら、縄抜けくらい簡単にできるんじやないのか。要するに概念と

か観念とかそういうものの一種なのだから、空間移動くらいできるだろう」

「いいえ、それは買いかぶりであります。わたくしにはそんな立派な力は具わっておりません。

概念とか観念とか呼べるのは、もっと上等なメタファーのことです」

「オレンジ色のとんがり帽子をかぷったような?」

顔ながは悲しそうな顔をした。「からかわないでおくれ。わたくしだって傷つかないわけでは

ないのだから」

私は少し迷ったが、結局は顔ながの手と足を縛った紐を解いてやることにした。かなり堅く縛

ったので、ほどくのに時間がかかった。話をしている限りでは、それほど悪い男には思えなかっ

た。秋川まりえの居場所は知らなかったものの、それ以外の情報を進んで与えてくれもした。手

足を自由にしてやっても、たぶん私の邪魔をしたり、害をなしたりすることはあるまい。それに

この男を縛り上げたままここに残していくわけにもいかない。もし誰かにその姿を見られたりし

たら、話がますます面倒になる。彼は床に座り込んだまま、縛られたあとのついた手首をごしご

しと小さな手でさすった。それから額に手をやった。どうやら瘤ができかけているようだった。

「ありがとうございます。これでもとの世界に戻ることができます」

「先に行ってかまわない」と私は部屋の隅の穴を指さして言った。「おまえは先にもとの世界に

戻っていればいい。ぼくはあとがら行くから」

「それでは遠慮なく、お先に失礼します。ただ最後にこの蓋をきちんと閉めておくれ。そうしな

いと誰かが足を踏み外して落ちるかもしれない。あるいは興味を持って中に入ってくる人がいる

かもしれません。それはわたくしの責任になります」

「わかった。蓋は最後に間違いなく閉める」

顔ながは小走りにその穴のところまで行って、中に足を踏み入れた。そして顔の上半分だけを

外に出した。大きな目がきょろきょろと不気味に光った。『騎士団長殺し』の絵の中の顔ながそ

のままに。

「それではお気をつけて」と顔ながは私に言った。「そのなんとかさんが見つかるとよろしいで

すね。コミチさんと申されましたか?」

「コミチじゃない」と私は言った。背中がすっと寒くなった。喉の奥が乾いて貼りつくような感

触があった。一瞬うまく声が出てこなかった。「コミチじゃなく、秋川まりえだ。おまえはコミ

チのことを何か知っているのか?」

「いいえ、わたくしは何も知りません」と顔ながは慌てて言った。「今ふとその名前がわたくし

のつたない比喩的な頭に浮かんだだけです。ただの間違いです。許しておくれ」

そして顔ながはふっと穴の中に消えた。まるで風に吹かれて散る煙のように。

私はプラスチックの懐中電灯を手にしばらくその場に立ちすくんでいた。コミチ? 妹の名前

がなぜ今ここで出てくるのだ。コミもこの一連の出来事に何か関連しているのだろうか。でもそ

れについて深く考え込んでいる余裕はなかった。私は穴の中に足を踏み入れ、懐中電灯の明かり

をつけた。足もとは暗く、ずっとなだらかな下り坂になっているようだった。奇妙といえば奇妙

な話だ。というのはその部屋は建物の三階にあり、床の下は当然二階になっているはずだったか

ら。しかし懐中電灯の光をあてても、その通路の先を見通すことはできなかった。私は穴の中に

全身を入れ、手を伸ばして四角い蓋をぴたりと閉めた。それであたりは完全な暗黒になった。

そんなどこまでも深い暗黒の中にあって、自分自身の五感をまともに把握することができなく

なった。まるで肉体の情報と意識の情報とが繋がりを断たれてしまったみたいだった。それはと

ても奇妙な気分だった。自分がもはや自分ではなくなったような気がする。しかしそれでも私は

前に進まなくてはならない。

あたしを殺して、秋川まりえをみつけるのだ。

騎士団長はそう言った。披が犠牲を払い、私が試練を受けるのだ。とにかく前に進むしかない。

懐中電灯の明かりを唯一の味方として、私は「メタファー通路」の闇の中に足を踏み入れていっ

た。

第53章 火掻き棒だったかもしれない

私を包んでいるのは濃密で隙のない、まるでひとつの意志を具えたような暗闇だった。そこに

は一条の光も射さず、一点の光源も見当たらない。まるで光の届かない深い海の底を歩いている

みたいだ。手にした懐中電灯の黄色い明かりだけが、私と世界をかろうじて結びつけていた。通

路は終始なだらかな傾斜になっていた。岩盤を丸くくり抜いたようなきれいな筒形で、地面は堅

くしっかりとして、おおむね平坦だった。天井は低かったから、頭をぷっつけないように常に身

をかがめていなくてはならなかった。地下の空気はひやりとして肌寒かったが、そこに匂いはな

かった。何もかもが奇妙なくらい無臭なのだ。ここにあっては空気さえもが、地上の空気とは違

う成り立ちなのかもしれない。

手にしている懐中電灯の電池がどれくらい長くもつものか、私にはもちろん判断できない。今

のところそれが放つ光は揺るぎなく安定しているようだったが、もし電池が途中で切れてしまっ

たら(もちろんいつかは切れるはずだ)、私は隙ひとつない暗闇の中に一人で取り残されること

になる。そして顔ながの言葉を信じるなら、この暗闇のどこかには危険な「二重メタファー」な

るものが潜んでいるのだ。

懐中電灯を握る私の手のひらは、緊張のために汗ばんでいた。心臓が鈍く堅い音を立てていた。

その音は、ジャングルの奥から聞こえてくる不穏な太鼓の響きを思わせた。「何か明かりを持っ

て行かれた方がいいと思います。かなり暗いところがありますから」と顔ながは私に忠告してく

れた。ということは、この地下通路はすべてが完全に真っ暗というわけではないのだろう。私は

あたりがもう少し明るくなってくれることを望んだ。またもう少し天井が高くなってくれること

を望んだ。暗くて狭い場所はいつだって私の神経を締め上げる。それが長く締くと、呼吸をする

のが次第に困難になってくる。

できるだけ狭さと暗さのことを考えないようにとつとめた。そのためには何か別のことを考え

なくてはならない。私はチーズ・トーストを思い浮かべた。どうしてチーズ・トーストなのかは、

自分でもよくわからなかった。しかし何はともあれ、チーズ・トーストの姿がそのときの私の頭

にふと浮かんだのだ。白い無地の皿の上に載せられた四角いチーズ・トースト。きれいに焦げて、

上に載せたチーズも心地よくとろけている。それは今まさに私の手にとられようとしている。そ

してその隣には、湯気の立つ熱いブラック・コーヒーがある。月も星もない真夜中のような黒々

としたブラック・コーヒーだ。私は朝食のテーブルに並べられたそれらのものごとを懐かしく思

い出した。外に向かって聞いた窓、窓の外にある大きな柳の木、その柔らかな枝に軽業師のよ

うにあぶなっかしくとまった軽快な鳥たちの声。そしてそのどれも、現在の私からは測りしれな

いほど遠く離れたところにあった。

それから歌劇『薔薇の騎士』のことも思い出した。コーヒーを飲み、焼きたてのチーズ・トー

ストを囓りながら、私はその音楽を聴こうとしている。英国デッカ製の、真っ黒なレコード盤。

私はその重いビニール盤をターンテーブルの上に載せ、カートリッジの針をゆっくり下ろす。ゲ

オルグ・ショルティの指揮するウィーン・フィルハーモニー。その流麗で緻密な音。「私は一

本の箒だって、音で描写することができる」と全盛時のリヒアルト・シュトラウスは豪語した。

いや、あれは箒じゃなかったっけ? なかったかもしれない。こうもり傘だったかもしれないし、

火掻き棒だったかもしれない。なんだってかまわない。しかしいったいどのようにして、一本の

箒を音楽で描写することができるのだろう? たとえば熱いチーズ・トーストを、角質化した足

の裏を、明喩と暗喩の違いを、そんなものごとを彼は本当に音楽で正確に描写することができた

のだろうか?

リヒアルト・シュトラウスは戦前のウィーンで(アンシュルスの前だったかあとだったか)、

ウィーン・フィルハーモニーを指揮した。その日の演奏曲目はベートーヴェンのシンフォニーだ。

物静かで身だしなみがよく、決心の堅い七番のシンフォニー。その作品は明るく開放的な姉(六

番)と、はにかみ屋の美しい妹(八番)とのあいだにはさまれるようにして生み出された。若き

日の雨田典彦はその客席にいた。隣には美しい娘がいる。彼はおそらく恋をしている。

私はウィーンの町の光景を思い浮かべた。ウィンナ・ワルツ、甘いザッハトルテ、建物の屋根

に翻る赤と黒のハーケンクロイツ。

思考は暗闇の中で、意味を欠いた方向に際限なく伸びていった。あるいは方向性のない方向に、

というべきか。しかし私にはその伸び方を制御することができなかった。私の思考は私の手を既

に離れてしまっていた。隙のない暗闇の中で自分の考えを掌握するのは簡単なことではない。考

えは謎の樹木となり、その枝を暗闇の中に自由に延ばしていく(暗喩だ)。しかしいずれにせよ、

私は自分を保つために何かを考え続けている必要があった。なんでもいい何かを。そうしなけれ

ば、緊張のあまり通呼吸に陥ってしまう。

様々なものごとについてとりとめのない考えを巡らせながら、私はまっすぐな傾斜路をどこま

でも下降していった。それは曲がり角も枝道もない、純粋に直線的な通路だった。どれだけ歩い

ても天井の高さも、暗さの度合いも、空気の質感も、傾斜の角度もまったく変化を見せなかった。

時間の感覚は既におおかた消えてしまっていたが、下りの傾斜路をそれだけ延々と歩いたからに

は、もうずいぶん地下深くに未ているはずだった。しかしその深さだって結局は架空のものに過

ぎない。だいたい建物の三階からそのまま地下に降りられるわけがないのだから。暗闇だってや

はり架空のものに過ぎないはずだ。ここにあるものはすべて観念、あるいは比喩に過ぎないのだ、

私はそう考えようとした。しかしそれでも、私をぴったりと包んでいる暗闇はやはりどこまでも

木物の暗闇であり、私を圧迫する深さはやはりどこまでも木物の深さだった。

ずっと身を屈めて歩き続けていたせいで、首と腰が痛みを訴え始めた頃に、ようやく先の方に

談い光が見えてきた。緩い曲がり角がいくつか出てきて、その角をひとつ曲がるごとに、あたり

は少しずつより明るくなった。そしてまわりの風景がなんとか見分けられるようになってきた。

まるで未明の空か徐々に明けてくるみたいに。私は電池を節約するために懐中電灯のスイッチを

切った。

面白くも、疲れた感が残る。「邪悪な父」を殺し、秋川まりえを探す主人公の今後の展開はいかに!

この項つづく

【冬瓜とその食品の創作料理】

ゆく夏暑き室内の卓上に冬瓜一つ豊かけえくもあるか 竹中 皆二

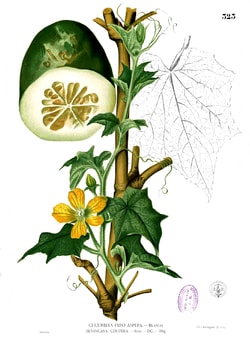

食事に鳥肉と冬瓜のココットが出されて美味しかったの、おでん種として冬瓜(トウガン、学名:

Benincasa hispida)が使われていないのか疑問に思い調べる存在し、冬瓜料理法もある(上写真は海

外のレシピ例)。ところで、冬瓜はウリ科のつる性一年草、雌雄同株の植物。果実を食用する夏野

菜。カモウリ(氈瓜・加茂瓜・賀茂瓜)とも呼び、富山県ではカモリ、沖縄県ではシブイと言い秋

の季語ともなっている。原産はインド・東南アジア。7-9月に収穫し、実は大きいもので、短径

30cm、長径80cm程度にもなる。完熟後皮が硬くなり、貯蔵性に優れ、丸(玉)のままなら冷暗

所保管で冬まで日持ちすることから冬瓜と呼ばれ、英名ではウインターメロン(winter meron)とな

る。完全に熟したトウガンは約半年品質を保つ。国内栽培は平安時代成立の『本草和名』に記載さ

れ、同時代に入っていたが渡来詳細が明らかでない。購入時の選別は重量感のあるもの、切り売り

で果肉が見える状態は、種子がふんだんに詰まり、表面がみずみずしいものが良品の目安となる。

丸(玉)のままなら長期保存が可能、切り口を入れた場合傷み冷蔵庫に保管し早めに消費する。ま

た、干瓢の原料にもなる。

成分的には95%以上が水分で栄養価は低いが、百gあたり16 kcalと低カロリーで、ダイエット

に最適。類似のユウガオよりやや果肉は硬め、味は控えめでクセがないので、煮物、汁物、漬物、

酢の物、和え物、あんかけ、など様々な具に用いられる。日本料理では大きく切って風呂吹きに使

う。広東料理では大きいまま、中をくりぬいて刻んだ魚介類、中国ハム、シイタケなどの具とスー

プを入れ、全体を蒸した「冬瓜盅(トンクワチョン)」(zh:冬瓜盅)という宴会料理、台湾では果実

に砂糖を加え水で煮込み、茶の一種として飲む。缶入り飲料がある。料理以外でも砂糖漬けや、シ

ロップで煮た後砂糖をからめて菓子にある。果実以外は果皮 - 果皮をユウガオの代用食材としてか

んぴょうに用いる。若葉・柔らかい蔓 - 炒め物などに用いることができる。種子 - 種子は乾燥さ

せ生薬として漢方薬「冬瓜子(とうがし)」で用いる。利尿や排膿の作用がある

● 冬瓜の主な産地と生産量

下表は政府がまとめた平成20年の全国の冬瓜生産量データ。これで見ると最も沢山生産している

のは沖縄県で、次いで愛知家、そして岡山県。関東以南の地域で作られている。一般的な瓜の旬で

ある夏になります。6月頃から9月頃まで。ただし、貯蔵性が高いので、寒くなってからでも流通

はされているようです。ただ、冬瓜の良さは薄味でさっぱりした食感にあり、夏に向きの食材と言

える。栄養素ではカリウム、ビタミンC、食物繊維が豊富で、夏の暑い季節に身体の調子を整える

のには適す栄養バランスの良い食品。暑い季節に旬を迎える夏野菜の多くは、水分を多く含み身体

を冷やしてく、全体の95%以上を水分が占める。

※冬瓜 果実 生 100グラムあたりの値(日本食品標準成分表2015年版:7訂)。

そこで考えたのが、干瓢の太さを細く裁断。ヌードル風にアレンジ加工することと、これをパウダー化し、好み

に色合い、風味付け、また、食感をアレンジし新しい食材にして、「ウインターメロンハパウダー®」/「ウイン

ターメロンヌードル®」の製造販売事業を立ち上げ、滋賀県から世界展開してみてはどうだろうかと考えた。

●

体調を三日前から崩す。原因はわかっている。粥食事と胃薬に、今日から催眠剤の服用(通常の半分以下)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます