僕はソーキそばと沖縄そばの違いがわかりません。そして肉みそと聞けば野性爆弾くっきー!の「肉糞亭」を思い出す・・・そんな体になってしまいました。

「パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、蒲田は地獄」

納言の薄幸(「すすきみゆき」と読む)からも「人間の住むところじゃねえ」と言われる蒲田とはいったいどんな町なのか、地方在住者には知る由もないわけだが、そんなことよりリズムネタである。そう、今回はお笑いの、それもリズムネタについて話してみたいと思う。

リズムネタは、若者にはウケるけど年長者には理解されない、という傾向にある。これは一般的には「お笑いの感性の違い」、もしくは「ジェネレーションギャップ」として説明される。

でも、僕はそれは違うんじゃないかと思っている。僕は、「若い人たちのボキャブラリーの貧しさ」が原因なのではないかと思う。どういうことか。

「若者の活字離れ」は、もうずっと昔から指摘され、年寄りの嘆きのタネになって久しい。それに対して若者側からは、「スマホやパソコンで活字に触れる機会は多い」といった反論が寄せられている。

たしかに、「活字」ということであれば、四六時中スマホをいじっている若者には、「活字離れ」しているという指摘は当てはまらないだろう。しかし、書籍(特に文字ばっかりの本)とネット・SNSの活字は、ひとくちに活字と言っても質がまったく違う。

若者が触れるネットやSNSの文章は、そのほとんどが「くだけた口語文」である。日常のおしゃべりの延長線上にある文章で、それにいくら触れても、ボキャブラリーが増えることは、まずない。友だちの間でやり取りされるLINEの文章ならなおのこと。

「マジ卍」や「やばたにえん」といった流行り言葉ならば覚えることもあるだろう。だが、それらは使われていたと思ったらあっという間に消えていく、耐用期限の短い言葉である。新たな流行り言葉が誕生すれば、それに取って代わられ消えていく、実にはかない言葉である。ボキャブラリーとして蓄積されることはない。

それに対し書籍の言葉は、口語文も含んではいるものの、SNSよりずっと豊かなボキャブラリーで綴られているし、文語体の文章もある。触れ続けることで、ボキャブラリーは着実に蓄積される。

つまり、同じ活字とはいえ、「ネット・SNS」と「書籍」では、読むことによって形作られる国語力と語彙力がまるで違うのである。よって、活字離れと指摘されている若者は、正確に言えば、活字離れしているわけではないものの、国語力と語彙力が著しく低い、ということができる。

さて、ここからが本題。

「リズムネタがウケること」と「ボキャブラリーの貧しさ」がどう結びつくのか。

言葉の機能のひとつは、「分類すること」である。たとえば、犬。犬には犬種があり、チワワやブルドッグやトイプードルなどがある。しかし、犬種という分類がなければ、どんな犬であれすべてひとくくりにされ、単一の「犬」として理解される。

言葉が多ければ多いほど世の中の事物は事細かに分類される。言葉が少なければ少ないほど事物は分類されず、同一のカテゴリーに収納される。

つまり、ボキャブラリーが少ない人とは、あまり分類ができない人のことなのである。そんなボキャブラリーが少ない若者が、リズムネタに接するとどうなるか。

リズムネタとは、キャッチーなものである。耳に心地よく、つい口ずさみたくなってしまう。そして、お笑いにおける「面白い」とは、笑いの感情を引き起こすものである。「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」は、楽しい気持ちになるという点において、共通している。

しかし、楽しい気持ちになるとはいえ、同一のものではない。キャッチーなリズムに触れていても、普通笑いは引き起こされない。

ボキャブラリーが少ない若者は、分類が苦手であるせいで、「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」を混同しているのではないか。

リズムネタに触れると、楽しい気持ちが引き起こされる。それは、キャッチーであるからである。しかし、分類ができない若者は、それを「面白い」(=笑いが引き起こされた)と勘違いしてしまうのではないか。リズムネタはあくまで「お笑い」という枠組みで提示されるので、そのような誤解が生じやすい。

(ここでひとつお断り。僕はまるで「リズムネタはキャッチーだけど面白くはない」と言わんばかりの話をしている。だがもちろん、キャッチーであり、かつ面白いリズムネタというのも存在する。何をもって面白いとするかは意見の分かれるところではあるのだが、ここで批評の対象としているのはリズムネタ全般ではなく、「若者にはウケるけど年長者にはウケないリズムネタ」に限定されることをご理解いただきたい)

若者が「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」を区別できないということ。それは、今の若者のボキャブラリーの貧しさに起因しているということ。

リズムネタが若者には支持されるものの、年長者には受け入れられない背景には、このような理由があるのではないか。

僕は「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」は、別物であることをきちんと理解している。なので、「ラララライ」も、「そんなの関係ねぇ」も、「あったかいんだからぁ」も、「本能寺の変」も、面白いと思ったことは一度もない。

若者がネットとSNS漬けになっている文化習慣は当分変わりそうにない。ボキャブラリーの貧困化は、よくて横這い、悪ければますます進行するだろう。だとすれば、楽しい気持ちを引き起こすものであればなんでも面白がられる、という傾向にますます拍車がかかるのではないか。リズムネタに限らず、「お笑い」という枠組みで提示されていれば、楽しい気持ちを引き起こすものは、すべて「面白い」と解釈されるようになるのではないか・・・。

今にして思えば、フースーヤの漫才・・・Wダジャレというのか、W脱線というべきか、とにかくこれまでになかったあのスタイルがウケたのも、この現象の一部であったのかもしれない。

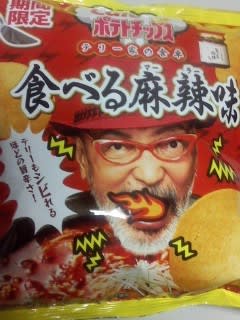

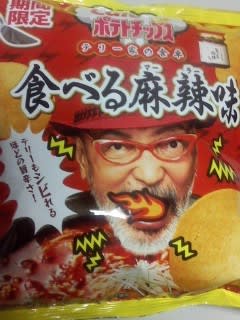

そんなことを、パンケーキではなくポテトチップを食べながら考えたのでした。

「パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、蒲田は地獄」

納言の薄幸(「すすきみゆき」と読む)からも「人間の住むところじゃねえ」と言われる蒲田とはいったいどんな町なのか、地方在住者には知る由もないわけだが、そんなことよりリズムネタである。そう、今回はお笑いの、それもリズムネタについて話してみたいと思う。

リズムネタは、若者にはウケるけど年長者には理解されない、という傾向にある。これは一般的には「お笑いの感性の違い」、もしくは「ジェネレーションギャップ」として説明される。

でも、僕はそれは違うんじゃないかと思っている。僕は、「若い人たちのボキャブラリーの貧しさ」が原因なのではないかと思う。どういうことか。

「若者の活字離れ」は、もうずっと昔から指摘され、年寄りの嘆きのタネになって久しい。それに対して若者側からは、「スマホやパソコンで活字に触れる機会は多い」といった反論が寄せられている。

たしかに、「活字」ということであれば、四六時中スマホをいじっている若者には、「活字離れ」しているという指摘は当てはまらないだろう。しかし、書籍(特に文字ばっかりの本)とネット・SNSの活字は、ひとくちに活字と言っても質がまったく違う。

若者が触れるネットやSNSの文章は、そのほとんどが「くだけた口語文」である。日常のおしゃべりの延長線上にある文章で、それにいくら触れても、ボキャブラリーが増えることは、まずない。友だちの間でやり取りされるLINEの文章ならなおのこと。

「マジ卍」や「やばたにえん」といった流行り言葉ならば覚えることもあるだろう。だが、それらは使われていたと思ったらあっという間に消えていく、耐用期限の短い言葉である。新たな流行り言葉が誕生すれば、それに取って代わられ消えていく、実にはかない言葉である。ボキャブラリーとして蓄積されることはない。

それに対し書籍の言葉は、口語文も含んではいるものの、SNSよりずっと豊かなボキャブラリーで綴られているし、文語体の文章もある。触れ続けることで、ボキャブラリーは着実に蓄積される。

つまり、同じ活字とはいえ、「ネット・SNS」と「書籍」では、読むことによって形作られる国語力と語彙力がまるで違うのである。よって、活字離れと指摘されている若者は、正確に言えば、活字離れしているわけではないものの、国語力と語彙力が著しく低い、ということができる。

さて、ここからが本題。

「リズムネタがウケること」と「ボキャブラリーの貧しさ」がどう結びつくのか。

言葉の機能のひとつは、「分類すること」である。たとえば、犬。犬には犬種があり、チワワやブルドッグやトイプードルなどがある。しかし、犬種という分類がなければ、どんな犬であれすべてひとくくりにされ、単一の「犬」として理解される。

言葉が多ければ多いほど世の中の事物は事細かに分類される。言葉が少なければ少ないほど事物は分類されず、同一のカテゴリーに収納される。

つまり、ボキャブラリーが少ない人とは、あまり分類ができない人のことなのである。そんなボキャブラリーが少ない若者が、リズムネタに接するとどうなるか。

リズムネタとは、キャッチーなものである。耳に心地よく、つい口ずさみたくなってしまう。そして、お笑いにおける「面白い」とは、笑いの感情を引き起こすものである。「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」は、楽しい気持ちになるという点において、共通している。

しかし、楽しい気持ちになるとはいえ、同一のものではない。キャッチーなリズムに触れていても、普通笑いは引き起こされない。

ボキャブラリーが少ない若者は、分類が苦手であるせいで、「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」を混同しているのではないか。

リズムネタに触れると、楽しい気持ちが引き起こされる。それは、キャッチーであるからである。しかし、分類ができない若者は、それを「面白い」(=笑いが引き起こされた)と勘違いしてしまうのではないか。リズムネタはあくまで「お笑い」という枠組みで提示されるので、そのような誤解が生じやすい。

(ここでひとつお断り。僕はまるで「リズムネタはキャッチーだけど面白くはない」と言わんばかりの話をしている。だがもちろん、キャッチーであり、かつ面白いリズムネタというのも存在する。何をもって面白いとするかは意見の分かれるところではあるのだが、ここで批評の対象としているのはリズムネタ全般ではなく、「若者にはウケるけど年長者にはウケないリズムネタ」に限定されることをご理解いただきたい)

若者が「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」を区別できないということ。それは、今の若者のボキャブラリーの貧しさに起因しているということ。

リズムネタが若者には支持されるものの、年長者には受け入れられない背景には、このような理由があるのではないか。

僕は「キャッチーであること」と「面白い(笑う)こと」は、別物であることをきちんと理解している。なので、「ラララライ」も、「そんなの関係ねぇ」も、「あったかいんだからぁ」も、「本能寺の変」も、面白いと思ったことは一度もない。

若者がネットとSNS漬けになっている文化習慣は当分変わりそうにない。ボキャブラリーの貧困化は、よくて横這い、悪ければますます進行するだろう。だとすれば、楽しい気持ちを引き起こすものであればなんでも面白がられる、という傾向にますます拍車がかかるのではないか。リズムネタに限らず、「お笑い」という枠組みで提示されていれば、楽しい気持ちを引き起こすものは、すべて「面白い」と解釈されるようになるのではないか・・・。

今にして思えば、フースーヤの漫才・・・Wダジャレというのか、W脱線というべきか、とにかくこれまでになかったあのスタイルがウケたのも、この現象の一部であったのかもしれない。

そんなことを、パンケーキではなくポテトチップを食べながら考えたのでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます