おかげさまでイオは2019年も2月号まで無事出すことができました。

そこで、今回のエントリは、今年から始まった新連載への情報提供のご協力のお願いです。

①『我が家の相棒』

イオでは、2019年2月号から『我が家の相棒』と題したペット紹介コーナーを始めました。みなさんのご自慢のペットをイオの誌面に載せてみませんか(上の画像はイメージです)。

【応募要領】

ペットの写真と名前(漢字の場合はふりがなも)、年齢、性別(雄、雌)、アピールポイント(名前の由来、特技、かわいい仕草、ペットにまつわるエピソードなど)、飼い主のお名前(ペンネームでも可)と年齢、住所、電話番号を明記のうえ、以下の宛先まで郵便またはEメールでお送りください。

ペットの種類にとくに決まりはありません。犬、猫などの定番の哺乳類から爬虫類、両生類、鳥類、熱帯魚まで愛玩を目的として飼育している動物であればOKです。

写真は、ペット単体でも飼い主とのツーショットでも構いません。

イオには同胞幼児を紹介する『今月のピョンアリたち』という長寿ページがありますが、『我が家の相棒』もゆくゆくはそれに負けず劣らない人気コーナーにしたいと思っています。どしどしご応募ください!

【送り先】

●郵送

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-26-1 「イオ」編集部ペット紹介係

●Eメール

io@io-web.net(メールの件名に「ペット掲載希望」とご記入ください)

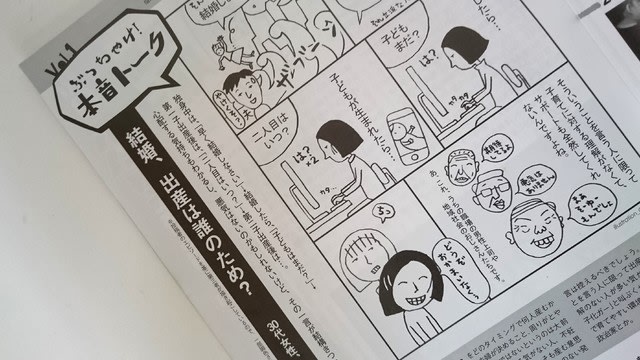

②『ぶっちゃけ本音トーク』

家事、育児、仕事にと日々奮闘する既婚女性、男性たち。日々の暮らしの中で感じる悩みや疑問、怒り、モヤモヤ、愚痴をイオの誌面で紹介したいと考えています。

既婚の同胞男女(20代から50代くらいまで。子どもの有無は関係なし、シングルマザー、シングルファザーも含む。日本人その他の外国人の方でも在日コリアンの配偶者であればOK)の方々の声を幅広く募集します。辛辣で皮肉のきいた意見、ちょっとほっこりするような話、思わずクスっと笑ってしまうようなエピソードまで、小さなことでもいいのでどしどしお寄せください。

例:共働き夫婦の家事・育児に対する認識の落差、新米オンマ・アッパの子育て失敗談、我が家のユニークな家事・育児の決まりごと、ベビーカーに対する世間の冷たい目線、保育園になかなか入れなくて大変、出産や子育てに対する職場や社会の無理解、などなど…

お寄せいただいた声の中から毎月一つを選んで、それをマンガにして掲載します。

応募先は以下の通りです。

●Eメール

io@io-web.net(メールの件名に「本音トーク係」とご記入ください)

●SNS

-Facebook:月刊イオのページ https://www.facebook.com/ioweb/ からメッセンジャーでご意見をお寄せください

-Twitter: @gekkan_io あてにダイレクトメールでお寄せください

Eメール、SNSとも投稿者ご自身のお名前(匿名、ペンネームでも可)と性別、居住地(都道府県)をお書き添えください。

①②とも誌面に応募要領が記されているので、読者の方々はそちらも参考にしてください。(相)

そこで、今回のエントリは、今年から始まった新連載への情報提供のご協力のお願いです。

①『我が家の相棒』

イオでは、2019年2月号から『我が家の相棒』と題したペット紹介コーナーを始めました。みなさんのご自慢のペットをイオの誌面に載せてみませんか(上の画像はイメージです)。

【応募要領】

ペットの写真と名前(漢字の場合はふりがなも)、年齢、性別(雄、雌)、アピールポイント(名前の由来、特技、かわいい仕草、ペットにまつわるエピソードなど)、飼い主のお名前(ペンネームでも可)と年齢、住所、電話番号を明記のうえ、以下の宛先まで郵便またはEメールでお送りください。

ペットの種類にとくに決まりはありません。犬、猫などの定番の哺乳類から爬虫類、両生類、鳥類、熱帯魚まで愛玩を目的として飼育している動物であればOKです。

写真は、ペット単体でも飼い主とのツーショットでも構いません。

イオには同胞幼児を紹介する『今月のピョンアリたち』という長寿ページがありますが、『我が家の相棒』もゆくゆくはそれに負けず劣らない人気コーナーにしたいと思っています。どしどしご応募ください!

【送り先】

●郵送

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-26-1 「イオ」編集部ペット紹介係

●Eメール

io@io-web.net(メールの件名に「ペット掲載希望」とご記入ください)

②『ぶっちゃけ本音トーク』

家事、育児、仕事にと日々奮闘する既婚女性、男性たち。日々の暮らしの中で感じる悩みや疑問、怒り、モヤモヤ、愚痴をイオの誌面で紹介したいと考えています。

既婚の同胞男女(20代から50代くらいまで。子どもの有無は関係なし、シングルマザー、シングルファザーも含む。日本人その他の外国人の方でも在日コリアンの配偶者であればOK)の方々の声を幅広く募集します。辛辣で皮肉のきいた意見、ちょっとほっこりするような話、思わずクスっと笑ってしまうようなエピソードまで、小さなことでもいいのでどしどしお寄せください。

例:共働き夫婦の家事・育児に対する認識の落差、新米オンマ・アッパの子育て失敗談、我が家のユニークな家事・育児の決まりごと、ベビーカーに対する世間の冷たい目線、保育園になかなか入れなくて大変、出産や子育てに対する職場や社会の無理解、などなど…

お寄せいただいた声の中から毎月一つを選んで、それをマンガにして掲載します。

応募先は以下の通りです。

●Eメール

io@io-web.net(メールの件名に「本音トーク係」とご記入ください)

●SNS

-Facebook:月刊イオのページ https://www.facebook.com/ioweb/ からメッセンジャーでご意見をお寄せください

-Twitter: @gekkan_io あてにダイレクトメールでお寄せください

Eメール、SNSとも投稿者ご自身のお名前(匿名、ペンネームでも可)と性別、居住地(都道府県)をお書き添えください。

①②とも誌面に応募要領が記されているので、読者の方々はそちらも参考にしてください。(相)