今月号の「すばる」(2016年10月号)に、昨年4月に亡くなったギュンター・グラスの遺作詩画集『これっきり』について、飯吉光夫が「日常詩人ギュンター・グラス」という評論を寄せている。この中で飯吉は、グラスがまず画家として出発した経歴を書いている。かつて来日した時も重い銅板を持参し、早朝からホテルの自室で制作していたという程に、グラスの活動の大きな部分を占めていたのである。詩集や小説のどれにも必ず絵が付されているということである。(本稿では「画」には言及されていない)

グラスが当初美術家を目指していたことは、何かの本の訳者後書きで読んでいたのだが、『ブリキの太鼓』などの圧倒的な筆力のために、ほとんど記憶に留めることはなかった。それを思い出させたのが知人から游文舎に寄贈を受けた版画展の図録であった。1986年神奈川県立近代美術館別館で開催されたものである。

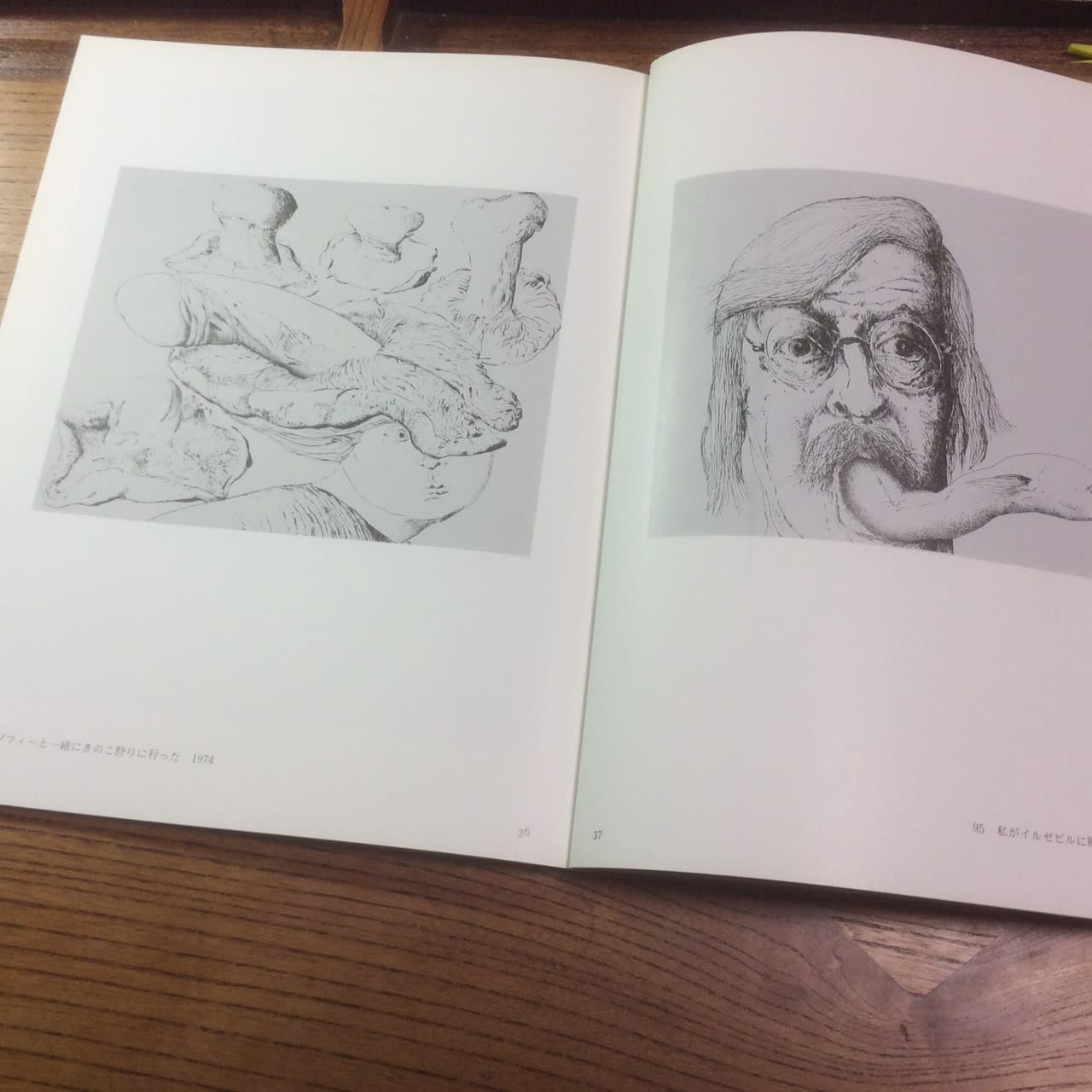

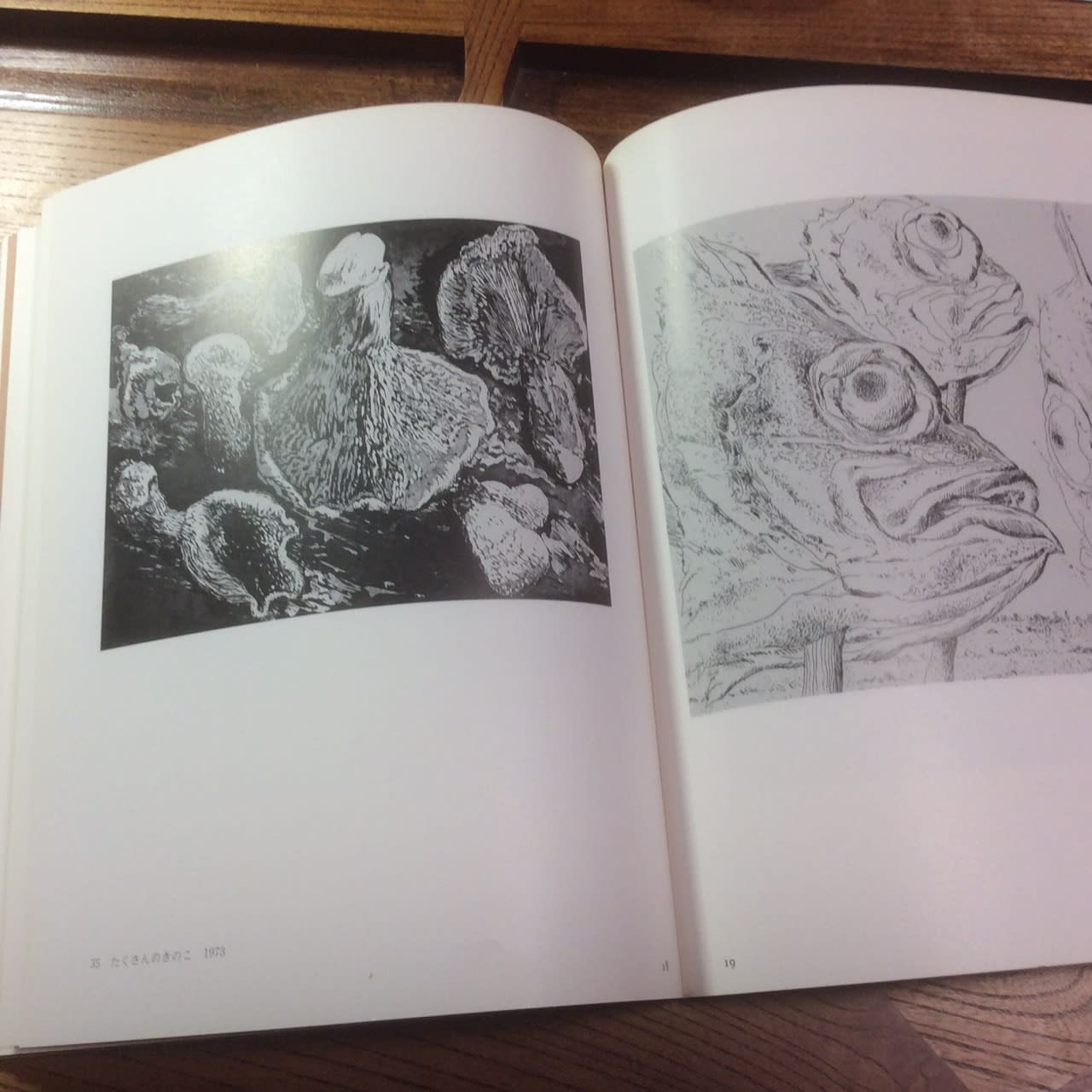

モチーフは蝸牛やなめくじ、ウナギ、魚の頭など。小説のテーマにも通じている。それらが顔や体や木にからみついたり、はいまわったりする。さらにはひからびた茸が、巨大ななめくじが、ぬるぬると蠢くうなぎが、凶器のように人間の性器や頭部を貫き、同化し、妄執を生み出していくようだ。決して作家の余技ではないと思った。技術上の巧拙はわからない。それよりも言葉になる以前のイメージをとにかく留めたいという切実さ、執拗に彫り込むほどに、微細な情景が立ち現れ、増殖していき、作家の本性をむき出しにしていく様が窺われるのだ。文学世界とこれほどに密着している人も珍しいのではないか。

遺作集から、飯吉が引いている「死の踊り」という詩に、次の一節がある。

何が僕を毎夏毎夏、乾燥したガマ蛙や青蛙の

無残な死骸の蒐集に駆りやるのか?

グラスの発想源を見ることが出来る。持ち帰ったそれらは早速写生され、「画用紙の上にそれらを不滅にする」(同詩より)のである。悪趣味と言えば悪趣味である。しかし死骸とは、生者と隣り合わせで、強烈な存在感を放っているものではないだろうか。そして死へと着地せざるを得ない生者を挑発し続けるのだ。頭部だけになった魚が凝視している作品もある。それらの視線を受け止め、見返す世界はなんと禍禍しく、猥雑で、グロテスクで滑稽なことか。

さて、遺作の詩である。ぎらぎらした観はないけれど、達観とは言えず、確実な近い死を自覚しつつも、まだある「今」に執着してもいる。相変わらず露悪的でもある。飯吉の言う「日常詩人」とは、つまり性も含めた本源的な生の描写の妙手だということだ。

同じく遺作集から「後味のおまけ」という詩の一節である。孫たちとクリスマス市にいるさなか、突然襲われた空虚感から書かれた。

・・・デゥーラーの絵の憂愁の女神は人間にも、おそらくはまた動物にも微笑みかけるものなのだろう。彼女につきもののようにいわれる暗い性格はたしかに人間の心を暗くする、しかし同時に洞察力を与え、深淵を明るませもするものなのだ。憂愁なしには芸術も存在しないだろう。憂愁は僕が足がかりを求める湿原の地面だ。・・・

ダンツィヒ(現在のポーランド・グダニスク)に生まれ、ドイツの戦中戦後を生きたグラスの、少年期に由来するであろう抑鬱的なデーモンもまた日常の中に胚胎し、創造の源となっていたようだ。(霜田文子)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます