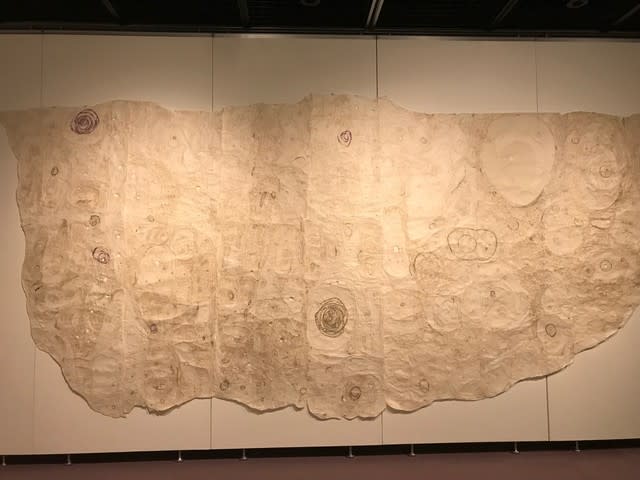

10月22日より11月10日まで新潟市北区豊栄地区公民館区民ギャラリーで游文舎企画委員・霜田文子の個展が開催されています。今展では和紙を線香で燃やし、紙片をコラージュする、独自のバーントドローイング作品を展示しています。ぜひご高覧下さい。10月27日午後1時よりギャラリートークがあります。

遡行―Drawing maps of my mind―

小学生の時、初めて地図帳を手にしてすっかり虜になった。

現時点の地図だけではなく、地形の変化や都市の変遷、様々

な統計等、地図帳がもたらしてくれる情報に夢中になり、日

がな一日、中庭の地面にぐるぐると地図を描いていた。想像

の中の街や道はどんどん延び、広がり、山や川は周縁に追い

やられていく。高度経済成長期の、地方に生まれ育った子供

の夢と憧れが詰まった地図だった。

戦争や大災害で国境や地形は大きく変わる。地図の下には、

夥しい数の“地図”が地層のように堆積していることに気づ

くのに時間はかからなかった。その頃にはもう、地図を描く

ことはなかったけれど。

2010年、游文舎小谷文庫の中から、川田喜久治氏の写真集

『地図』(1965年刊)を発見した。原爆ドームの壁の“しみ”

に、戦争という暴力の縮図を見、風化しかけた深層の“地図”

を抉り出すかのような川田氏の写真には、“しみ”がさらに浸

潤し、増殖する幻視の光景さえ写し込まれていた。見ている

うちに私は、地図を描いていた子供に立ち帰っていた。

和紙を線香で焼き切り、紙片を貼り重ねる―「描く」とい

うにはあまりにも迂遠な方法は、しかし、世界や自身の歴史

や記憶を遡るのに十分な時間を与えてくれる。

1940年代、何年も掛けてミシシッピ川を踏査し、幾筋もの

流路の変遷を一つの地図に重ねて描き出した、ハロルド・フィ

スクへのオマージュでもある。(霜田文子)