しばらくぶりでこのシリーズを復活させることになった。

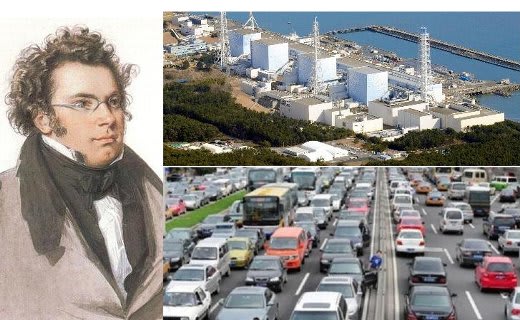

今回、特に強調したいことは現在日本国中を走りまわっているクルマの多くは「原子力発電」によって製造されているということである。

電力会社が供給する総電力量の約30%が原子力発電所で発電されているというから、単純計算でもクルマの30%は原子力発電所からの電力により製造されたといえよう。

各家庭が所有する耐久消費財の中で「家屋」を除いて圧倒的に図体が大きくて重量があり、しかも幾種類もの金属類で組み立てられているものと言えば、それはクルマに他ならない。

他の家庭の中にある物体で図体の大きい物としては箪笥などの家具類、ピアノ、冷蔵庫、風呂のバスタブ、石油ボイラー、台所セットなどがあるが、いずれも金属類の比率は少ない。

とかく金属類の製品は重厚長大型の機械が用いられて製造される場合が多く、それらの巨大な機械はむろん人力よりは電力により動かされる。

そしてそれらの重厚長大型の機械も当然高圧電力により製造される。

近代工業においては電力は不可欠であり、むろん金属以外のクルマの部品類も電力により生産されるのだが、とりわけ金属類の製造における電力の消費量は多い。

アルミ製品が「電気の缶詰」などと言われているように、アルミばかりでなく鋼鉄など多種の金属類やガラス、皮革製品、電子機器類などによって組み立てられているクルマもまた「電気の缶詰」なのである。

今回、特に強調したいことは現在日本国中を走りまわっているクルマの多くは「原子力発電」によって製造されているということである。

電力会社が供給する総電力量の約30%が原子力発電所で発電されているというから、単純計算でもクルマの30%は原子力発電所からの電力により製造されたといえよう。

各家庭が所有する耐久消費財の中で「家屋」を除いて圧倒的に図体が大きくて重量があり、しかも幾種類もの金属類で組み立てられているものと言えば、それはクルマに他ならない。

他の家庭の中にある物体で図体の大きい物としては箪笥などの家具類、ピアノ、冷蔵庫、風呂のバスタブ、石油ボイラー、台所セットなどがあるが、いずれも金属類の比率は少ない。

とかく金属類の製品は重厚長大型の機械が用いられて製造される場合が多く、それらの巨大な機械はむろん人力よりは電力により動かされる。

そしてそれらの重厚長大型の機械も当然高圧電力により製造される。

近代工業においては電力は不可欠であり、むろん金属以外のクルマの部品類も電力により生産されるのだが、とりわけ金属類の製造における電力の消費量は多い。

アルミ製品が「電気の缶詰」などと言われているように、アルミばかりでなく鋼鉄など多種の金属類やガラス、皮革製品、電子機器類などによって組み立てられているクルマもまた「電気の缶詰」なのである。