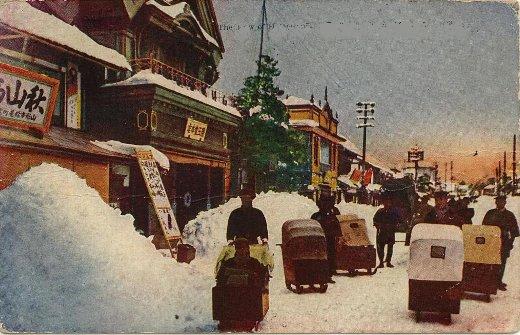

モノクロ写真は新潟県十日町の戦前の豪雪の模様の写真。

これを見れば、道路にはうず高く雪が積み重ねられている。

この時代までは道路はいわば「雪捨て場」としての役割を担っていたようである。

むろん、人間が歩いたり、橇(そり)がすべれる程度の幅だけは確保されていた。

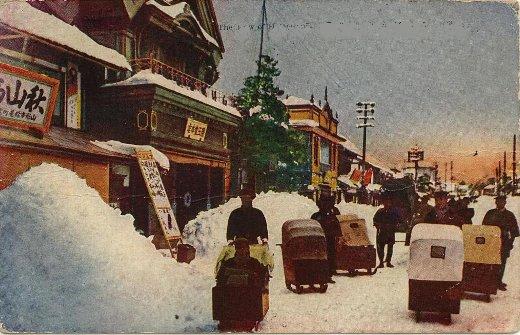

次に、下の写真は山形市の中心市街地のこれまた戦前の雪模様。

でもさすがに道路の大部分が雪捨て場にされているようには見えない。

むろん、山形市と新潟県十日町の積雪量は比べものにならないということもある。

それにしてもこの道路は現在に変わらぬ「大渋滞」。

でも、渋滞は渋滞でも乗り物は超小型。

しかも路面に雪がなければ動けない乗り物だ。

それも5センチや10センチ程度の雪の路面ではすべり心地がすこぶる良くない。

だから路面の雪の厚さが薄くなれば、脇に積まれた雪を運んで路面を修復する。

いわばスキー競技会でゲレンデが雪不足の場合に雪を運んだり人工雪でコースを整備するのと同じである。だから現代のようにアスファルトの路面が見えるまでに除雪するようなことはありえない。

現代の自治体が除雪費で苦しむのは、あまりにもクルマを優遇しようとするからである。