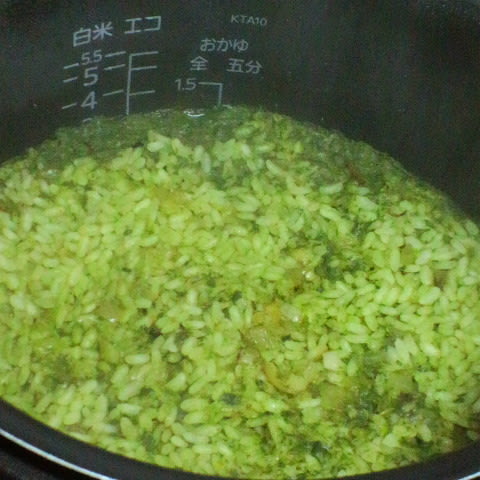

バターの容器が余っていたので、普段はご飯を入れて醤油をかけてバターご飯にするのだが、今回、茹でたほうれん草が余っていたので、前から作りたかったスピナッチを作ろうと思った。

アメリカではステーキの横にほぼ必ず添えられるものらしく、アクが強いほうれん草もこうすれば、大量に食べられる。

肉食の外国人にとって、アジア人よりも葉物を沢山食べないと消化に悪かったり、栄養バランスが崩れるのだろう。

因みに、ほうれん草のシュウ酸カルシウムもこの食べ方なら、カルシウムを追加するから、シュウ酸カルシウムが→カルシウムに変化をする。

先ず、ほうれん草を4等分ぐらいにし、

バターがまだ容器にうっすら付いている中に入れて(何気に)左手の熱で溶かしながらよくからめる。

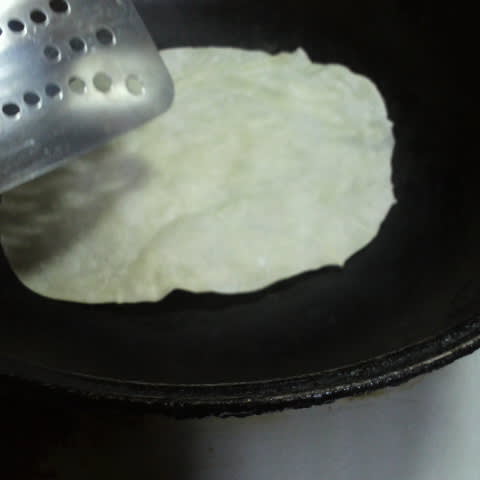

軽く温めた鍋やフライパンで、バターまみれのほうれん草を焦がさないように炒め、

バターが溶けているなべ底に僅か~に残っているうちに、小麦粉を小さじ1入れ、焦がさないようにサッと炒める

牛乳をゆっくりと

かき回しながらダマにならないように入れ、

生クリームを入れ、

かき回しながら軽く煮て、

チーズを入れて

かき回しながら軽く煮て、

塩・胡椒で味付を整えて軽くかき回しながら軽く煮る。

結構、余熱で塩味が入るので、最初にキメる味は薄めの方が良いだろう。

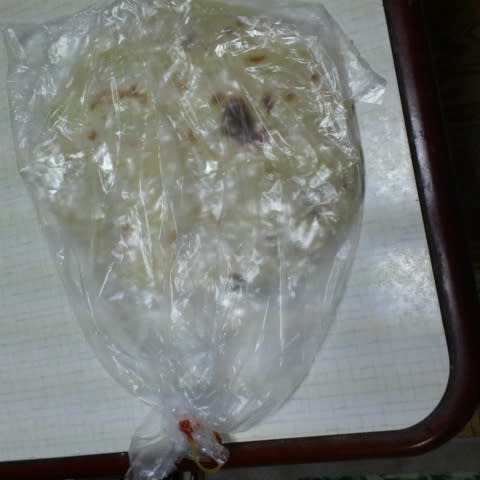

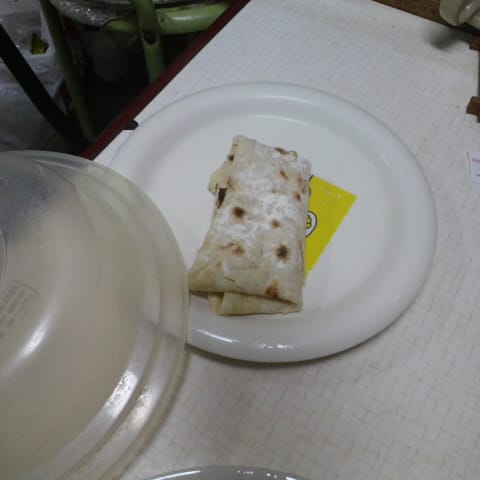

本来はステーキに添えるのだが、卵と牛乳が古くなりそうだったので、オムレツの練習に。

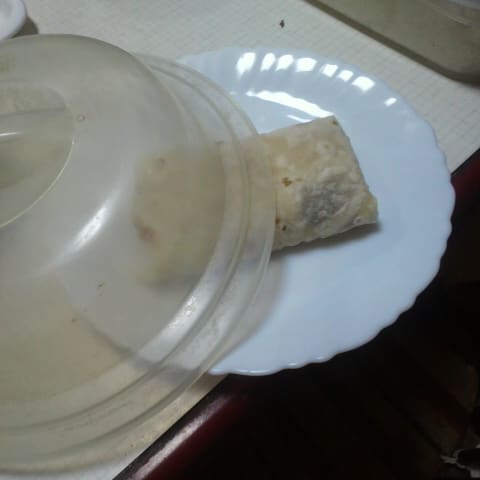

ちょっと牛乳入れ過ぎたか?

我ながら下手だなー。

世の中にはオムレツのコツだけ練習して(若いコックさんを騙して聞き出し)「俺は料理が出来る!!」と騙す人も居るから要注意。

料理って、なんとかなってしまう部分があるし。

一方向から深入りし過ぎない事も大事だ、人は行動で語る。

「複眼を持て!!」と言うし。

スピナッチは美味しかったのだけれど。

これで子供達も大人達も野菜を沢山食べられる。

正直、スピナッチは美味しいと思う、カロリーが多いが。

野菜を楽しく沢山食べる智恵の様な気がする。

アメリカではステーキの横にほぼ必ず添えられるものらしく、アクが強いほうれん草もこうすれば、大量に食べられる。

肉食の外国人にとって、アジア人よりも葉物を沢山食べないと消化に悪かったり、栄養バランスが崩れるのだろう。

因みに、ほうれん草のシュウ酸カルシウムもこの食べ方なら、カルシウムを追加するから、シュウ酸カルシウムが→カルシウムに変化をする。

先ず、ほうれん草を4等分ぐらいにし、

バターがまだ容器にうっすら付いている中に入れて(何気に)左手の熱で溶かしながらよくからめる。

軽く温めた鍋やフライパンで、バターまみれのほうれん草を焦がさないように炒め、

バターが溶けているなべ底に僅か~に残っているうちに、小麦粉を小さじ1入れ、焦がさないようにサッと炒める

牛乳をゆっくりと

かき回しながらダマにならないように入れ、

生クリームを入れ、

かき回しながら軽く煮て、

チーズを入れて

かき回しながら軽く煮て、

塩・胡椒で味付を整えて軽くかき回しながら軽く煮る。

結構、余熱で塩味が入るので、最初にキメる味は薄めの方が良いだろう。

本来はステーキに添えるのだが、卵と牛乳が古くなりそうだったので、オムレツの練習に。

ちょっと牛乳入れ過ぎたか?

我ながら下手だなー。

世の中にはオムレツのコツだけ練習して(若いコックさんを騙して聞き出し)「俺は料理が出来る!!」と騙す人も居るから要注意。

料理って、なんとかなってしまう部分があるし。

一方向から深入りし過ぎない事も大事だ、人は行動で語る。

「複眼を持て!!」と言うし。

スピナッチは美味しかったのだけれど。

これで子供達も大人達も野菜を沢山食べられる。

正直、スピナッチは美味しいと思う、カロリーが多いが。

野菜を楽しく沢山食べる智恵の様な気がする。