もう一人のモナリザ(PART 2 OF 3)

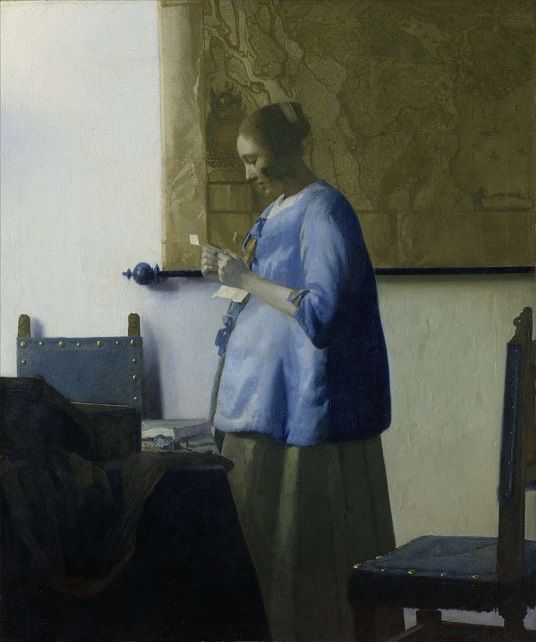

青衣の女

(vermeer9.jpg)

『青衣の女』(せいいのおんな、蘭: Brieflezende vrouw in het blauw)、または『手紙を読む青衣の女』は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1665年ごろに描いた絵画。

キャンバスに油彩で描かれた作品で、1885年以来アムステルダムのアムステルダム国立美術館が所蔵している。

アムステルダム国立美術館が購入した最初のフェルメール作品でもある。

『青衣の女』は、作中に描かれていない窓を前にして、手紙を読む青い衣服の女性を描いた作品である。

女性の外観からは妊娠しているようにも見えるが、確証はない。

定説とまではいたっていないが、多くの研究者、美術史家が、この服装は当時のオランダで流行していたものだと主張している。

女性が読んでいる手紙の内容は分からないが、作品の構成から手紙のヒントを得ようとする研究が行われてきた。

女性の背後の壁にかかっているネーデルラントの地図から、旅行中の夫が妻に宛てた手紙を読んでいるとする説がある。

そのほか、女性の前のテーブルに置かれた箱のそばに見える真珠が、ときに虚栄心や自惚れの象徴として描かれることから、手紙は女性の恋人からのものだという説もある。

屋内の情景を描いたフェルメールの絵画のなかでも、『青衣の女』には壁や天井の角が描かれていないという点で珍しい作品といえる。

出典: 「青衣の女」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

つまり、「青衣の女」と入れて『ウィキペディア』で検索すると、あの有名なフェルメールの“青衣の女”が出てくるのですよ。。。 本の著者の赤瀬川原平さんは、ルーブル美術館で見たコローが描いた絵のフランス語のタイトルを自分流に日本語に訳して“青衣の女”と書いたようなのです。

。。。で、デンマンさんは日本語の正式なタイトルはどうなっているのか?。。。それを調べたのですか?

そうです。。。 正式なタイトルかどうかは知らないけれど、画家の名前の「コロー」を入れて検索してみたらすぐに解りましたよ。

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

(corot02.jpg)

1796年、パリの裕福な織物商人の子として生まれる。

学生時代はルーアン(ノルマンディー地方)及びポワシー(パリ近郊)の寄宿学校で学んだ。

コローは、画家になることを反対していた父親にしたがい、いったんは商人としての修業をするが、1822年、26歳の時、ようやく父の許しを得て画家を志し、当時のアカデミックな風景画家アシール=エトナ・ミシャロン(1796年 - 1822年)やジャン=ヴィクトール・ベルタン(1767年 - 1842年)に師事する。

当時としては画家を志すには遅いスタートであった。前年の1821年にコローの妹が死去しており、コローの両親はこの妹のために用意していた持参金をカミーユのために使うことを許したのである。

最初の師ミシャロンはコローと同年生まれの若手風景画家であったが、コローが師事してから数か月後、26歳の若さで他界した。

師を失ったコローは、ミシャロンの師であったベルタンに師事することになった。ベルタンは大きな画塾を構え、当時のフランス風景画の第一人者であった。

コローは生涯に3度イタリア旅行をしている。

1回目の旅行はもっとも長く、1825年9月から1828年秋に及び、ローマとその近郊を中心に、ヴェネツィアなどにも滞在している。

この時、戸外で制作した習作風景画には色彩感覚や構図法などに近代的感覚を見せるものが多く、後の印象派などの世代の画家に影響を与えている。

コローはその後1834年と1843年にもそれぞれ半年ほどイタリアに滞在した。

またコローは、晩年に至るまでフランス各地を精力的に旅行し、各地の風景をキャンバスにとどめている。

特にパリの西の郊外にあるヴィル=ダヴレーには父の購入した別荘があったことから頻繁に滞在している。

また、フォンテーヌブローの森においても1920年代から制作を行っていた。

サロン(官展)には、イタリア滞在中の1827年に『ナルニの橋』(カナダ国立美術館)などを出品して以来、晩年まで精力的に出品し、1848年にはコロー自身がサロンの審査員に任命された。

1855年にはパリ万国博覧会に6点の作品を出品し、グランプリを得ている。

晩年は大家として認められるようになり、死の直前までフランス各地への旅行と制作を続けた。

コローは1875年2月22日、病のため没した。

生涯未婚であった。

代表作

● モルトフォンテーヌの思い出 1864

ルーヴル美術館蔵モルトフォンテーヌの思い出(1864)(ルーヴル美術館)

コローの空想的風景画の代表作。

ヤドリギの実や花を摘もうとしている3人の人物を描く。

1864年のサロンに出品され、ナポレオン3世が購入し、ルーヴルの所蔵となった。

斜めに傾いた樹木のモチーフは他の作品にもしばしば見られる。

樹木が舞台の幕のように使われる構図法には

オペラ座の舞台美術の影響が指摘されている。

● 真珠の女(1868-70年頃)(ルーヴル美術館)

コローが没するまでアトリエに置いていた作品。

モデルはロマン派の画家テオドール・シャセリオーのモデルも務めたとされる

ベルト・ゴルトシュミットという人物。

まとっている衣装はイタリア中部のアルバーノ地方の民族衣装で、

コローが弟子の画家でローマにいたエドゥアール・ブランドンに

依頼して調達したものである。

両手の組み方には『モナ・リザ』との類似が指摘される。

『真珠の女』と通称されているが、額に影を落としている真珠のようなものは、

木の葉を綴った冠の一部である。

● 青い服の婦人(1874年) (ルーヴル美術館)

最晩年の作品で、コローの死後、1900年のパリ万国博覧会で初めて公開された。

モデルは、コローの他の絵でもモデルを務めているエマ・ドビニーと推定されている。

● ナルニの橋(1827年)(オタワ、カナダ国立美術館)

ヴィル=ダヴレーのカバスユ邸(1835-40年頃)

(村内美術館、文化庁登録美術品第6号、西洋絵画では国内初の登録)

● 朝、ニンフの踊り(1850頃)(オルセー美術館)

● マントの橋(1868-70年頃)(ルーヴル美術館)

出典: 「コロー」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

コローが描いた絵は、日本では、どうやら“青い服の婦人”と呼ばれているようです。。。 “青い衣の女”と言うと、フェルメールの絵の方を思い出す人が多いようですよ。

。。。で、“もう一人のモナリザ”はどうなったのですか?

あれっ。。。 ジューンさんは見逃してしまったのですか? “もう一人のモナリザ”ならば、上の説明の中に出てきましたよ。。。 代表作の中に出てくる“真珠の女”が、その“もう一人のモナリザ”ですよ。

(pearlgal2.jpg)

この上の絵の女性が“もう一人のモナリザ”なのですか?

そうです。。。 じっくりと観てください。。。 特に、胸元で両手を組んだポーズに注目してください。。。 明らかにダ・ヴィンチのモナリザを意識して描いたのですよ。。。

言われてみると 確かに、あの有名なモナリザとポーズが同じですよねぇ~。。。

。。。でしょう!?

表情もどことなくモナリザに似ているようにも思いますけれど。。。、でも、あの有名な微笑がないですよねぇ~。。。

あのねぇ~、モデルになった女性は、日本人の目には20代に見えるけれど、当時16歳の少女だったらしい。。。 つまり、画家のコローの目には熟女のモナリザではなく、少女の姿が永遠の魅惑的なミューズ(女神)に見えたのですよ。。。

。。。で、コローの上の絵は美術界でも“もう一人のモナリザ”として通っているのですか?

そうです。。。 美術界では「19世紀のモナリザ」あるいは「コローのモナリザ」と呼ばれているらしい。。。 僕は、迂闊(うかつ)にも知りませんでしたよ。。。 モナリザについては、これまでに いろいろと調べたつもりだったのだけれど。。。

でも、コローさん自身は、上の絵を描く時にモナリザをマジで意識していたのでしょうか?

意識していたのですよ。。。 レオナルド・ダ・ヴィンチを神のように崇拝していたと僕には思える。

デンマンさんは、どうして、そう思うのですか?

あのねぇ~、レオナルドはモナリザを死ぬまで身近に置いて離さなかったのですよ。。。 コローさんも、この絵を手放すことはなく、加筆を繰り返し、亡くなるまで自邸の客間に飾っておいた。。。

マジで。。。?

だから、コローさんの この絵に対する思い入れは、レオナルドのモナリザに対する思い入れと同じだったのですよ。。。 しかも、コローさんもレオナルドと同じように一生独身だった。。。 彼にとって、この絵の中の女性こそ“永遠の妻”だったのかもしれませんよ。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます