ヨハン・バッハとアンナ

(mariabach)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、どういうわけで ヨハン・バッハとアンナ を取り上げるのですか?

(kato3.gif)

オマエは不満なのォ〜?

いや、滅相(めっそう)もない。。。オイラはとっても嬉しいです。。。スキップして喜びたいと思います。。。

(smilejp.gif)

出だしから馬鹿な真似はやめてくれるゥ〜。。。

オイラがスキップして喜んではいけませんかァ〜?

僕がヨハン・バッハとアンナ を取り上げると、どうしてオマエがスキップして喜ぶのォ〜?

だってぇ、オイラはかつてヨハン・バッハとアンナ について次の記事を書いたのですよ。。。

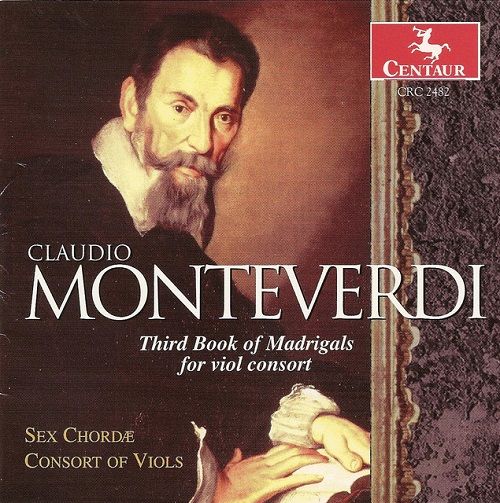

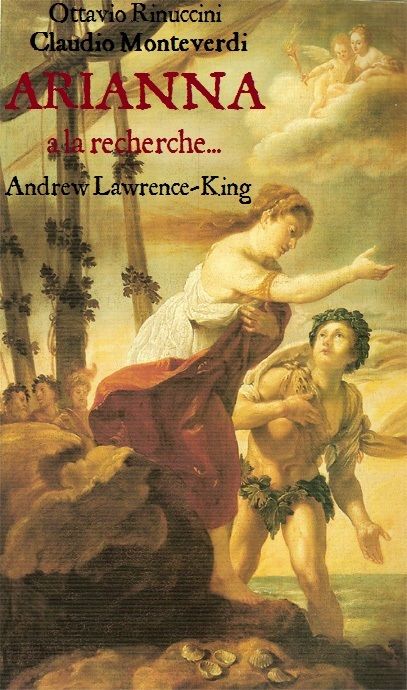

1.1 クラウディオ・モンテヴェルディ

(1567 – 1643)

(monte03.jpg)

これはどうしたことか。

どの時代の、どの作曲家の音楽を聴いても、私は、近頃 好意と嫌悪を同時に持つような反応をしている自分を感じるのだ。

クラウディオ・モンテヴェルディの<<アリアンナの嘆き>>を聴き始めたとき、そのLasciatemi morire(Let me die;死なせて)、のところで、何か間の抜けた、あるいは、虚ろな響きを聴いて、私は疲れているのか、と途惑った。

(monte04.jpg)

実は、morire(死ぬ)、と唱われる処に平行五度があったのである。

モンテヴェルディのことであるので、これは、彼が意識してのことである、と私は信じる。

つまり、これは、見捨てられたアリアンナの内面の空虚としての意味がある、いや、生半可な感情主義以上に効果があるとすら思えるのではあるが、私には、何か、かなわないなあ、といった印象を拭いきれない。

バッハも言ったように、やはり、平行五度や平行八度は聴き苦しいのであろう。

私は、無論、ここで、モンテヴェルディに苦情をいっているのではない。

この嘆きは、オペラのアリアとしては、超一級である、と私も思う。

こうした効果は、所謂絶対音楽では出番が無いであろう。

次なる問題は、私がオデュッセウスに捨てられたアリアンナに何処まで切実に同情しなければならないかにあろう。

それは、私には荷がかちすぎる。

東洋人の男性である私の心が動くなどというのは、もともと無理だったのではなかったか。

かといって、好奇心を満たすだけにしても、感覚的には耳障りという障害がある。

平衡五度に感動するわけにはいかないのでる。

しかし、彼女への同情が無ければ感動も無いであろう。

さらに言えば、これは、現代のヨーロッパ人にとっても、いや、バロック初期のイタリア人ですら、程度の差こそあれ同様なのではないか。

作品が立派である、という認識と、それが私(たち)に感動をもたらす可能性は、不幸にして乖離している。

このことは、一つの作品の水準は、好きとか嫌いとか、あるいは、その作品の有用性(草子地:つまり、感動を求めてそれを聴こうとする人にとっては、感動そのもの)とは別の平面にある、ということの例証にもなるであろう。

音楽は、けっして、世界共通の言語などではない。

異なる時代にも亘る言語ですらなかった。

それでは、ヨーロッパ音楽の伝統とは、そもそも、いったい何であったのであろうか。

小澤征爾が言っていたことであるが、彼が若い頃、東洋人がヨーロッパの音楽をする意味、可能性について問われたとき(草子地:そういうことを聞く田舎者は世界のどこにでもいるものである。)、音楽は、世界の共通の言語であるからと、(草子地:当たり障り無く)返事をしていたところが、近頃では、何か自分が壮大な実験をしているのではないか、と思うようになってきたそうである。

壮大な実験、これは、彼だけのことではないであろう。

それにしても、ようやく我々が西洋音楽を扱うことに関して欧米(を超える)水準に達した今日の、この倦怠は何であろう。

かといっても、我々が邦楽に戻るなどとは、一般的に言って、非現実的であり、できない相談である。

バスク語を話せ、と言われた方が、まだしも抵抗が少ないのではないか。

とはいえ、短二度の導音などの無い音楽に、何か、或る懐かしさを感じるのは何故であろう。

平行五度の空虚を東洋人でも感知されるのと同様に、その懐かしさを感じとるのには西洋人であっても変りはないであろう。

音楽が世界共通の言語などではないとしても、双方がコミュニケーションが取れないほど異質なものを基礎にしているわけではない、といったとしたら、結論としては平凡すぎるのか。

それにしても、不思議なことではある。

私自身、長二度や増二度の導音のある音階による音楽など、何時、何処で、聴いたことがあったか、まったく記憶に無いからである。

少なくとも、今までに、長、短調の音楽を聴いた回数や時の長さは、旋法や五音音階のそれに較べては比較にならないほど多く、長かったはずである。

何故か、調性音楽には、そのような懐かしさは感じさせない風がある。

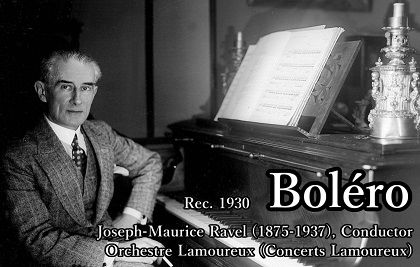

いつだったか、小澤征爾とカラヤンの指揮するモーリス・ラヴェルの<<ボレロ>>を聴き較べたことがあった。

小澤の演奏は、英語で言うtoo square(単純で直線的で堅苦しい演奏)であったが、カラヤンのそれは、フランス人でもないのに、何とも、セクシーで妖艶ですらあった。

やはり、小澤のような指揮者でさえ日本人では及びがたいところが今なおある。

(ravel001.jpg)

小澤征爾・指揮

モーリス・ラヴェル ≪ボレロ≫

カラヤン・指揮

モーリス・ラヴェル ≪ボレロ≫

一方、まだピーター・ウンジャンが第一ヴァイオリンを奏いていたころの東京クオルテットがトロントに来たときのラヴェルの演奏は、未だかつて聴かれたことのない程の名演であった。

ただ、その時の解説者による、何故かピーター・ウンジャンだけに対するインタヴュでの質問で、最後に聞くが、ただひとりで日本人に交じって演奏するのをどのように感じているか、というのがあった。

想像力の欠如した、この程度の思考様式の人間もここでは多いのである。

ピーター・ウンジャンが如何に答えるかを期待していたのであろうか。

答えようが無いではないか。彼らの演奏以外には。

それ以外の、どうでもいいことを聴きたがるのは、下賎な野次馬根性であろう。

そういえば、バッハは、作品855のフーガに於いて、二箇所にわたって壮大に平行八度を用いている(草子地:第19-20小節と第38小節)。

(gould765.jpg)

これほどあからさまにやられると、良いも悪いもない。

ただ、ぎくりとして、あいた口が塞がらない、といった効果がある。

このフーガは、この曲集の中で、唯一の二声のフーガである故に、よけいにめだつ。

追記(コーダ):

私は、何々至上主義、といったものが嫌いである。

例えば、恋愛至上主義。だいたい、恋愛感情などというものは、ある年頃の男女の肉体に触発された心理現象にすぎないのではないか。

そもそも、成熟した夫婦が、夫婦であるのにもかかわらずに仲が良い、などというのは、どこか異常ではないか。

長い間、生活を共にしていて、まだ互いに性的感情を持ったとしたならば、それは近親相姦に近くはないか。

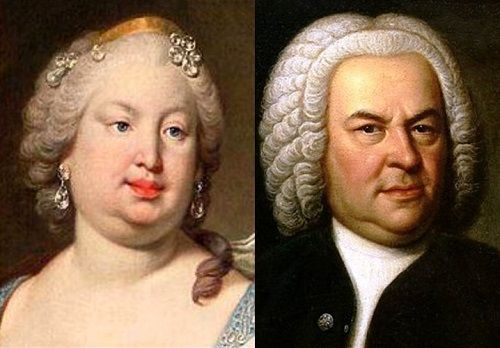

(mariabach.jpg)

マリア & ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

バッハは、前妻、後妻と共に仲が良かった様子であるので、私はここを書いていて、少し、困っているが。

芸術至上主義も同じ。

人生は芸術を演出する時空ではない。

(赤字はデンマンが強調)

6-7ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

『バッハと後妻』に掲載。

(2019年6月26日)

確かにオマエは上の記事を書いた。。。でも、会費を納めなかったのでオマエの記事は削除されてしまったのだよ。。。僕が『バッハと後妻』という記事を書いてオマエの記事を引用したから、こうしてネットで読むことができる。。。

つまり、ネットで探してこの上の記事を読んだネット市民がいたのですか?

そうなのだよ。。。ちょっと次のリストを見て欲しい。。。

(liv21-06-12.jpg)

■『拡大する』

■『バッハと後妻』

これはライブドアの僕の『徒然ブログ』の日本時間で6月12日の午後6時37分から翌日13日の午前0時47分までのアクセス者の記録なんだよ。。。 赤枠で囲んだ箇所に注目して欲しい。。。

GOOGLE で検索して バッハと後妻 を読んだネット市民がいたのですねぇ〜。。。

そうなのだよ。。。実は、チリの首都サンチャゴに住んでいる与謝野佳美(よさの よしみ)さんが読んだのだよ。。。

(ip128122.gif)

佳美さんはサンチャゴで何をしているのですか?

サンチャゴ市内にある大学でヨーロッパ史を勉強しているのだよ。。。

。。。で、どうやって記事を探し当てたのですか?

次のように検索したのだよ。。。

(gog21-06-12.jpg)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

■『バッハと後妻』

バッハ 後妻 徒然 と入れて検索したのですねぇ〜。。。

そうだよ。。。

佳美さんは「徒然ブログ」の常連さんなんですか?

そうだよ。。。チリの大学に留学する前から「徒然ブログ」を読んでいたのだよ。。。

ヨーロッパ史を勉強している佳美さんが、どういうわけで「バッハと後妻」に興味を持ったのですか?

佳美さんは、小学校の頃からピアノを習っていた。。。当然、ピアノでバッハの曲を弾いたこともある。。。

オマエは記事の中で「成熟した夫婦が、夫婦であるのにもかかわらずに仲が良い、などというのは、どこか異常ではないか。長い間、生活を共にしていて、まだ互いに性的感情を持ったとしたならば、それは近親相姦に近くはないか」と書いている。。。

それがどうだと言うのですか?

佳美さんにも、その事がまったく分からないわけではない。。。でも、それにも関わらず、バッハと後妻が仲が良かったのはなぜなのか?

佳美さんは、その事に興味を惹かれたのですか?

そういうことだよ。。。

それで『バッハと後妻』を読んで、バッハと後妻がなぜ仲が良かったのは分かったのですか?

次の箇所を読んで佳美さんは納得できたのだよ。。。

アンナ・マクダレーナ・バッハ

Anna Magdalena Bach

1701年9月22日 - 1760年2月22日または2月27日

アンナ・マクダレーナ・バッハは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの後妻で、ドイツの声楽家、作曲家。

ザクセン=ヴァイセンフェルス公の宮廷トランペット奏者、ヨハン・カスパール・ヴィルケの7人きょうだいの末子(姉5人、兄1人)としてツァイツに生れる。

母マルガレータ・エリーザベトは、オルガニストの娘であった。

1720年には、アンハルト=ケーテン侯レオポルトの宮廷ソプラノ歌手としてケーテンでは有名だった。

同地で1717年より宮廷楽長を務めるヨハン・ゼバスティアン・バッハと知り合いとなるが、ヴィルケ家とバッハ家は、音楽家同士として早くから交流があった可能性が高い。

1721年12月3日にバッハと結婚した。

バッハは前の年に先妻のマリア・バルバラを亡くしており、アンナと再婚した時には4人の子供を抱えていた。

バッハとの間に、1723年から1742年までおよそ20年にわたって13人の子をなしたが、そのうち7人は早世している。

生き延びた子のうち、作曲家として名をあげたのが、ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハとヨハン・クリスティアン・バッハであった。

バッハとは16歳の年齢差があったが、共通する音楽への関心によって結ばれ(1730年にバッハが友人に送った手紙には「今の私の妻はなかなかよい澄んだソプラノを歌うゆえに」と綴っている)、幸せな家庭生活を送ったとされており、しばしばバッハの浄書稿や筆写譜の作成に協力した。

このためアンナの筆跡は、時を経るにつれて、次第に夫に似るようになったと言われている。

バッハの死後1750年には、成人した息子たちはそれぞれ独立しており(未成年のクリスチャンは裕福な次男カール・フィリップに引き取られた)、アンナは2人の未婚の娘と同居を続けた。

娘たちはアンナに尽くしたが、自立した息子たちから経済的に援助を受けていたという形跡は見られず、寡婦や未婚の女性たちと同じく、当時の慣習に従ってライプツィヒ市当局やライプツィヒ大学からの支援、臨時の寄付等により慎ましく余生を送ったようである。

アンナ・マクダレーナ・バッハの日記

アンナ・マグダレーナ・バッハの著とされていた『バッハの思い出』は、Esther Meynellが1925年に出版した "The Little Chronicle of Magdalena Bach" が原著である。

著者は偽書を意図したわけではなく、あくまで創作(フィクション)として発表している(1925年米ガーデンシティーで出版されたDoubleday, Page & Co.版には著者名が明記されており、巻末には「バッハの生涯をよく知る人が読めば本書のいくつかのエピソードが想像の産物であることがわかるだろう」と付記されている)。

事実関係については1925年時点でのバッハ研究の成果を反映しているが、現時点では誤りも散見される。

おそらく本書が独訳されてドイツで出版されたとき、著者名を伏せたところから錯誤が生じたと考えられる(Oxford Composer Companions J.S.Bachには、本書は1925年、ロンドンで匿名で出版されたという記述がある)。

ドイツ人にとっては、本書がフィクションであることは自明だったが、これを読んだ日本人が本当にアンナ・マグダレーナが著したものと誤解し、独語版から翻訳した。

現在でもまだ日本ではアンナ・マグダレーナが著したかのような体裁で出版されているので注意が必要である。

映画「アンナ・マクダレーナ・バッハの年代記」

フランス出身の映画監督ジャン=マリー・ストローブとダニエル・ユイレが西ドイツとイタリアで共同製作した作品。

1967年発表。大作曲家の半生と日常を、妻の視点と声を交えてつづった映像作品として有名。

18世紀の生活習慣や演奏風景を再現するため、コレギウム・アウレウム合奏団のほか、ボブ・ファン・アスペレンやニコラウス・アーノンクール、アウグスト・ヴェンツィンガーなど、当時の古楽器演奏家や古楽演奏家が、当時の衣装を着けて出演した。

こんにちの古楽演奏の水準からすると、歴史考証の点で隔世の感があるのは否めない。

しかし、バッハを演ずるグスタフ・レオンハルトの威厳ある演技と演奏は、現在でも評価が高い。

タイトル・ロールはクリスティアーネ・ラングが演じている。

偽書『アンナ・マクダレーナ・バッハの日記』との混同を避けるために、日本語版のビデオやDVDでは上のような訳になっているが、原題(Chronik der Anna Magdalena Bach)に基づく「アンナ・マクダレーナ・バッハの日記」という呼び名も依然として定着している(近年の上映に際してもこの名称が用いられている)。

出典: 「アンナ・マクダレーナ・バッハ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

それにしても、佳美さんは物好きですねぇ〜。。。バッハと後妻が仲が良かったか?仲が悪かったか? そんなことはどうでもいいじゃありませんか!

どうでもいいことじゃないだろう! 佳美さんはオマエと心優しい奥さんのことも読んだのだよ!

私は、この曲集を書き終えたとき、老人見習いから、正真正銘の老人になるのではないか、と思うこの頃である。

真の老人とは、もはや、失うべき何ものも無くなった人のことを言うのではないか。

長女は、私から去った。

次女は、中立を保つ為に、この家に寄りつかない。

家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる。

私には、S.Kierkegaard の言った、一番易しく一番難しいこと、すべてを捨てること、が、案外、無理なくできるのではないか。

いや、その時には、捨てるべき何ものも見当たらなくなった境地であろう。

その意味では、老人になる前に、不慮の死で亡くなった人は気の毒である。

私は、若い時に、死ぬのはいいが風邪をひくのは嫌だ、などと言って、粋がって与太をほざいていた。

今も、願わくは、あまり苦しむことなく死を迎えられたなら、それにこしたことはない、と考えている。

(kierke02.jpg)

Kierkegaard は、また、永遠とは有限が無限に出会う瞬間である、と言っていた。

私の人生に、かつて、そのような瞬間があったであろうか。

いや、それもまた、超越の命題であろう。

私の人生は、無明に迷ったそれに終わるのかもしれない。

しかし、私の背後には、母の祈りがあった。

ある麻薬中毒患者が、お母さん、僕は、こんな遠くまで来てしまった、と淋しげに呟いていたが、私は、麻薬中毒者ではないけれど、その気持ちが解かっている、と思う。

どのみち、人生は、rehearsal無しの、ぶっつけ本番なのである。

しかし、私は、F.M.Dostoevsky の「白痴」にある、あの「イッポリトの告白」に書かれているように、もし、生まれる前に、この条件を知らされていたとしたならば、私は、生まれるてくることを肯(がえ)んじなかったであろう、とは思っていない。

私は、感謝して死ねるように、今からでも、心の準備をしておこう。

S.D.G

コーダ(蛇足):

私の懐疑なるものが、深いのか、深くないのか、私自身も知る由もない。

仮に、深かったとしても、そもそも、懐疑の深さというものは、誇るべきものであるのか、という疑問が残る。

【デンマン注:】 改行を加え読み易くしました。あしからず。

S.Kierkegaard: キルケゴール (1813-1855) デンマークの哲学者

S.D.G.: Soli Deo Gloria (ラテン語) To God Alone the Glory(英語) 神に栄光あれ。

F.M.Dostoevsky: ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家・思想家

56ページ Michel-Richard de Lalande

『後奏曲集(後書きばかり)』 作品3

著者: 太田将宏

初版: 1994年1月 改定: 2006年9月

『馬鹿やって人気?』にも掲載

(2015年8月18日)

オマエは書いている。。。「家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる」と。。。

つまり、オイラと妻の間で日本語が通じなくなるほど仲が悪くなった。。。そうならないように、佳美さんは将来の結婚生活のことを考えてバッハと後妻の仲が良い秘訣を調べたのですか?

そういうことだよ。。。

(laugh16.gif)

【レンゲの独り言】

(manila07.gif)

ですってぇ~。。。

あなたも太田さんのように、日本語が通じなくなるほど夫婦仲が悪くなりたくないと思いますか?

ええっ。。。「そんな事はどうでもいいから、もっと他に楽しい話をしろ!」

あなたは、あたしに そのような命令口調で楽しい話を強要するのですか?

分かりましたわ。。。

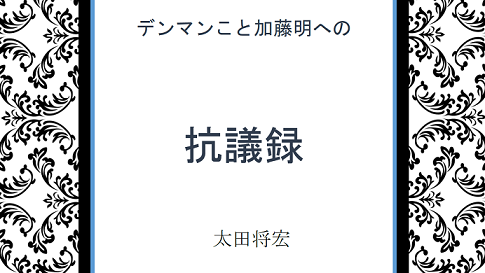

デンマンさんは太田さんについて

しばしばコケにした記事を書いて

ネット上にアップしたので、

太田さんは次のサイトで抗議録を公開したのですわァ!

(kogiroku9.png)

■『実際の抗議録』

(デンマン注:しかし太田将宏が上の抗議録を掲載したサイトは消滅してしまいました!)

デンマンさんも上の抗議録を読んで ムキになって反論しています。

■『嘘を書く日記』

太田さんは、これに対しては反論ができないのか、それ以降 無言で通しています。

でも、そのうち 忘れた頃にまたコメントを書き込むかもしれません。。。

あなたは、どう思いますか?

とにかく、ネットには “めちゃキモい”人たちがウヨウヨしています。

太田将宏さんは、まだ良い方ですわ。

中には、まるで得意になって、愚かな事をして遊んでいる オツムの足りない人たちがたくさん居ます。

また、見かけは普通のブログでも、悪徳スパマーが手を変え品を変えて 悪徳サイトへ誘い込もうとしています。

スパムコメントで褒められると、ついついその気になって、

相手のブログへ飛んでゆき、お返しに、あるいはお礼にと思って

読者に登録してしまったりするものですわァ。

どうか スパマーの思う壺にはまらないでくださいね。

悪徳スパマーは悪徳サイトへ誘おうと

てぐすね引いて待っているのですから。。。

悪徳サイトを利用して、

メールアドレスで登録したりすると、

あなたのメールアドレスは第3者や第4者に売られてしまう危険性があります。

あなたは、そのようなスパム・コメントや 成りすましスパマーには

騙されないと思い込んでいるでしょう?

でもねぇ~、もしかすると騙されているかもよ。。。

とにかく気をつけてくださいね。

次回も、さらに面白い話題が続きます。

あなたも、どうか、また記事を読みに戻ってきてください。

では。。。

(hand.gif)

あなたが絶対、

見たいと思っていた

面白くて実にためになるリンク

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『興味深い写真や絵がたくさん載っている世界の神話』

■ 『現在に通じる古代オリエント史の散歩道』

■ 『見て楽しい、読んで面白い 私版・対訳ことわざ辞典』

(30june.jpg)

■ 『センスあるランジェリー』

■ 『あなたもワクワクする新世代のブログ』

■ 『ちょっと心にぐっと来る動物物語』

(godiva05.jpg)

■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』

(yuri02.jpg)

■ 『相変わらず馬鹿か?』

■ 『馬鹿やめたのね?』

■ 『馬鹿やめて久しぶり』

■ 『馬鹿やって人気?』

■ 『悪事千里を走る』

■ 『悪縁を断つ』

■ 『失意の太田将宏』

(hooker08.gif)

■ 『悪縁を切れ!』

■ 『心の平穏』

■ 『レモンと孤独な老人』

■ 『乙女の祈りと老人』

■ 『ピアノとお座敷老人』

■ 『孤独で寂しい太田将宏』

■ 『クラシックを愛すれど』

■ 『女性を愛せない老人ボケ』

■ 『ボダとキレた老人』

■ 『母という病』

■ 『日本人は嘘つき』

(satomi02.jpg)

■ 『マジでピッタリ!』

■ 『成りすまし老人』

■ 『バカな大人にならない』

■ 『成りすまし老人の告白』

■ 『だまそうとする老人』

■ 『バカの壁の増設』

■ 『ウソの雪ダルマ』

■ 『知らずの自分史』

■ 『新渡戸稲造と太田将宏』

■ 『ショーペンハウエルと太田将宏』

■ 『ホーキング博士と太田将宏』

■ 『加藤清正と太田将宏』

■ 『老人の性と太田将宏』

■ 『ノブレス・オブリージュと太田将宏』

■ 『世渡りの道と太田将宏』

■ 『フェアプレーと太田将宏』

■ 『ネット恋愛と太田将宏』

■ 『日本語と太田将宏』

■ 『坊主の袈裟と太田将宏』

(hokusai08.jpg)

■ 『葛飾北斎と太田将宏』

■ 『女の性的飢餓感』

■ 『敵に塩を送る』

■ 『虚構とウソ』

■ 『手紙と絶交』

■ 『短気は損気』

■ 『不思議な日本語』

■ 『乙女の祈りだわ』

■ 『自作自演じゃないよ』

■ 『マリリンdeアイドル』

■ 『マリリンに誘われて』

■ 『かい人21面相事件』

■ 『悪名と名声』

■ 『嘘を書く日記』

■ 『増長慢』

■ 『自然に耳を傾ける』

■ 『老人極楽クラブ』

■ 『伯母と叔母』

■ 『民主主義とロックンロール』

■ 『後奏曲集@危険』

■ 『女3人で姦しい』

■ 『クラシック鑑賞 1』

■ 『クラシック鑑賞 2』

■ 『クラシック鑑賞 3』

■ 『クラシック鑑賞 4』

■ 『クラシック鑑賞 5』

■ 『クラシック鑑賞 6』

■ 『クラシック鑑賞 7』

■ 『クラシック鑑賞 8』

■ 『クラシック鑑賞 9』

■ 『クラシック鑑賞 10』

■ 『クラシック鑑賞 11』

■ 『レゲエ@ジャマイカの夜』

■ 『クーラウと現実主義者』

■ 『紐パンミュージック』

■ 『数学と語学』

■ 『ん?ヒルデガルト』

■『センスあるランジェリー』

(byebye.gif)