絹の道と千夜一夜物語(PART 1 OF 3)

(silkrd91.jpg)

(silkrd7b.jpg)

(senya011.jpg)

(senya020b.jpg)

(june901.jpg)

(buddha01.jpg)

(bellyan15.gif)

(june001.gif)

デンマンさん。。。 どういうわけで “絹の道”と“千夜一夜”を並べたのですか?

(kato3.gif)

ジューンさんは“絹の道”という言葉を聞いたことがあるでしょう!?

ええ。。。ありますわ。。。 日本では“シルクロード”と言った方が すぐに分かるのではありませんか?

“シルクロード”は6文字で、タイトルにすると長くなるので“絹の道”を選んだのですよ。

その“絹の道”と“千夜一夜物語”が関係あるのですか?

もちろんですよ。。。 もう一度 『千夜一夜物語』について読んでみてください。

千夜一夜物語

(senya001.jpg)

サーサーン朝時代に中世ペルシア語であるパフラヴィー語で記された「ハザール・アフサーナ(ペルシア語版)」(هزارافسانه, Hazār-Afsāna)が、イスラームのアッバース朝時代に翻訳されたものとされる。

現存する最古のアラビア語写本は、9世紀の『千夜物語』(アルフ・ライラ)である。

もっとも初期の物語の1つは船乗りシンドバードの物語で10世紀以前のものであり、これに対してもっとも後期の物語はカマールと達者なハリマの物語、

マアルフの物語(蜂蜜入りの乱れ髪菓子と靴直しの禍いをまきちらす女房との物語)は16世紀のものらしい。

そして大多数の物語はこの二群の中間、すなわち10世紀から16世紀の間のものと推定されている。

アレクサンドル・ウラール(Alexandre Ular)はそれぞれの物語を銃器の使用有無やぶどう酒・蒸留酒・コーヒーの出現有無、たった1回だけ煙草が登場すること、

多くの病気が登場するにもかかわらず梅毒が登場しないことなどから千夜一夜物語の下限を15世紀から16世紀と結論している。

以上を総合すると、おそらくは9世紀もしくは10世紀のバグダードで原型がつくられ、徐々に物語がつけ足されてゆき、15世紀ごろのカイロで最終的なかたちにまとめられたのではないかと思われる。

ただし、9世紀頃に出現した「アルフ・ライラ」の原写本はみつかっておらず、初期の物語群がどのような経緯で現在のようなかたちになってきたかについては、いまだに不明確なままである。

ヨーロッパでは、18世紀初頭にフランスのアントワーヌ・ガランが「発見」し、シリア系写本を使ってフランス語訳を行い、広く紹介した。

以来、さまざまな翻訳と翻案が積み重ねられ、アラブ文芸の枠に留まらない大きな文学ジャンルと言えるほどの作品となっている。

エマニュエル・ジョルジュ・コスカン(Emmanuel Cosquin)(1909)は、全体の枠となる物語を分析し、次の3つの説話が原型になっているとした。

1.妻の裏切りに絶望したある男が、他の高貴な人物が自分と同様に不幸であったことを知って、心の悩みから免れる話

2.超人的存在でも女の裏切りはふせぎ得なかったという話

3.説話の名人がその妙技をもって自分やその父の危機を脱する話

このような構成には、他にも『屍鬼二十五話』、『ヒトーパデーシャ(英語版)』、『パンチャタントラ』などインドの説話集(サンスクリット文学(英語版))が知られており、

インド起源の説話がまずペルシアに伝わって風土化し、のちにアラブ人に伝わって成立したとする。

また、成立後も様々な作家によって新たに挿話が付け加えられ、原典であっても複数のテキストが存在する。

(senya02.jpg)

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l703H9vxGMU?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

出典: 「千夜一夜物語」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

上の説明にインド起源の説話がまずペルシアに伝わって風土化し、のちにアラブ人に伝わって『千夜一夜物語』が成立した、と書いてあるでしょう!

確かに、そう書いてありますわね。。。 で、“インド起源の説話”ってぇ、どういうお話なのですか?

“ジャータカ”と呼ばれる物語です。

ジャータカ

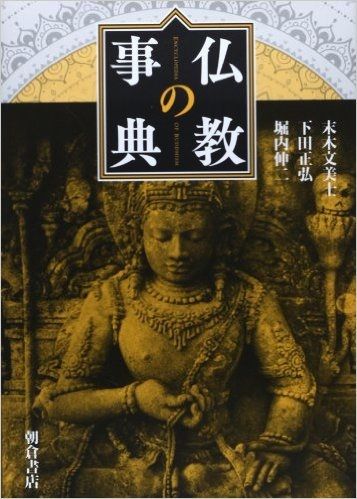

ジャータカ(Jātaka)とは、仏教でいうお釈迦様の前世の物語のこと。

パーリ語版は、パーリ語経典経蔵小部に収録され、漢訳『本生経』(ほんしょうきょう)は、大蔵経の本縁部に各種の話が収録されている。

本生譚(ほんしょうたん)ともいう。

十二部経の1つ。

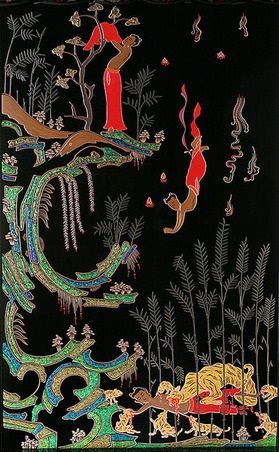

法隆寺蔵の玉虫厨子には、ジャータカ物語として施身聞偈図の雪山王子や、捨身飼虎図の薩埵王子が描かれていることで知られる。

(tora009.jpg)

捨身飼虎図

仏教経典には、さまざまな前世の因縁物語が説かれ、主には釈迦仏の前世による因縁を明かし、現世や来世を説いている。

これをジャータカというが、広義には釈迦のみならず、釈迦の弟子や菩薩などの前世の因縁も含めてジャータカ、あるいは本生譚と呼ぶ場合もある。

しかし、本来ジャータカとは特別な形式と内容をそなえた古い文学の種類を称して呼んだものである。

また漢訳仏典ではこれらの経典を『本生経』と総称し、パーリ語仏典には22篇に分けて計547もの物語がジャータカとして収録されている。

この形式には、現世物語・前世物語・その結果(あるいは来世物語)という三世で構成されている。

散文と韻文とで構成され、紀元前3世紀ごろの古代インドで伝承されていた説話などが元になっており、そこに仏教的な内容が付加されて成立したものと考えられている。

しかるに仏教がインドから各地へ伝播されると、世界各地の文学に影響を与え、『イソップ物語』や『アラビアンナイト』にも、この形式が取り入れられたといわれる。

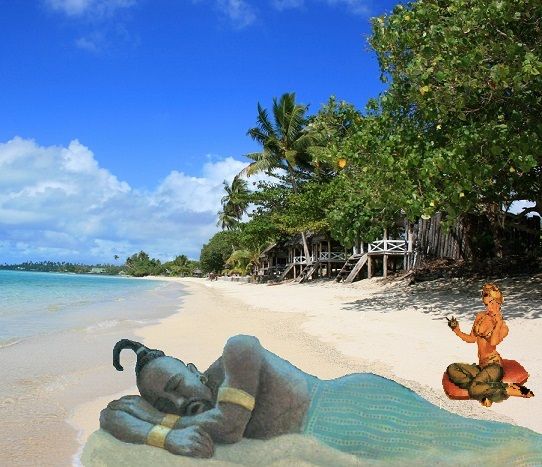

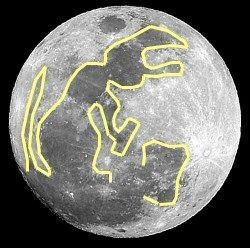

また『今昔物語集』の「月の兎」なども、このジャータカを基本としている。

出典: 「ジャータカ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

つまり、“ジャータカ”というのは、紀元前3世紀ごろの古代インドで伝承されていた説話などが元になっており、そこに仏教的な内容が付加されて成立したものと考えられているのですよ。。。

要するに、“ジャータカ”というのは、インドの説話に仏教的な内容が付加されて成立したのですわねぇ~。。。

そういうことです。

つまり、『千夜一夜物語』の中にも「ジャータカ」に出てくる話が載っているのですか?

そうですよ。。。

どういうお話なのですか?

エマニュエル・ジョルジュ・コスカン(Emmanuel Cosquin)(1909)が、全体の枠となる物語を分析し、3つの説話が原型になっている、ということを発見したのです。 その2番目に 2.超人的存在でも女の裏切りはふせぎ得なかったという 説話に基づく話があるのです。

つまり、「ジャータカ」の中にも、そのような話があるのですか?

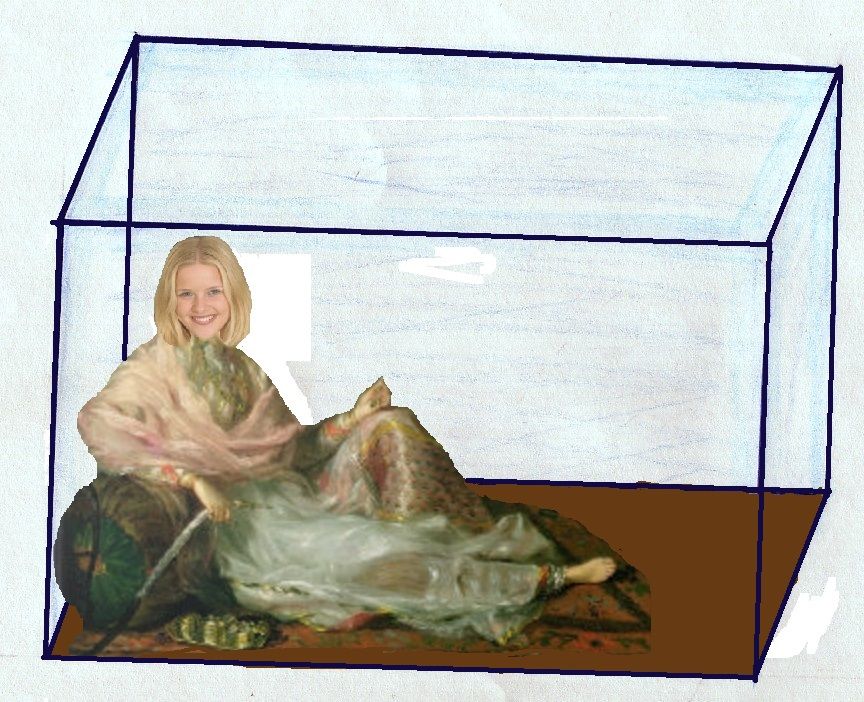

あるのです。。。 「ジャータカ」の第436話にヒマラヤの洞窟で阿修羅が身分の高い美女をさらって箱に入れていた、という話が出てくるのですよ。。。

(asura011.jpg)

阿修羅と帝釈天

阿修羅は、古代インドのアスラが仏教に取り入れられたものである。

古代インドでは生命生気の善神であったが、帝釈天の台頭に伴いヒンドゥー教で悪者としてのイメージが定着し、地位を格下げされたと考えられている。

帝釈天とよく戦闘した神である。

(taishaku.jpg)

名称も、本来サンスクリットの asu(息、命)に由来するが、悪者とみなされるようになってからは、「a」が否定の接頭語と解釈され、非天、非類などと訳された。

仏教に取り込まれた際には仏法の守護者として八部衆に入れられた。

なお五趣説では認めないが、六道説では、常に闘う心を持ち、その精神的な境涯・状態の者が住む世界、あるいはその精神境涯とされる。

興福寺宝物殿の解説では、「阿修羅」はインドヒンドゥーの『太陽神』もしくは『火の神』と表記している。

帝釈天と戦争をするが、常に負ける存在。

この戦いの場を修羅場(しゅらば)と呼ぶ。

出典: 「阿修羅」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(galbox5.jpg)

そのうち、おとなしくなって阿修羅の言うことを素直に聞き入れるだろうと思っていたのだけれど、結局、その美女にも裏切られてしまったというエピソードです。

あらっ。。。 なんだか わたしに似ている女の人が箱の中に閉じ込められていますわねぇ~。。。 うふふふふふ。。。 阿修羅は、帝釈天と違って美女をさらうような悪いことをするのですわねぇ~。。。

そうですよ。。。 だから、いつも“修羅場(しゅらば)”で 帝釈天と戦うと負けてしまうのです。 (微笑)

上のような箱の中に閉じ込められれば、美女であろうがブスであろうが、表面上はともかく 心の奥底では 箱に閉じ込めた人を憎んでいますわァ。。。 で、このエピソードが“千夜一夜物語”の中では、どのような形のエピソードになるのですか?

次のようなエピソードになるのですよ。

(すぐしたのページへ続く)