前回の続き。黄色ブドウ球菌菌血症でもMRSAによるものとMSSAによるもので死亡率は違うのか? MICの高いめのMRSAにもVCMは使えるのか? ヘテロ耐性のhVISAはどうか? 適切な経験的治療の遅延の有害な影響は? など大変興味深い話題が目白押しである。 最後に感染症コンサルテーションと予後の改善の関係について述べられている。やはり血液培養結果への監視介入は速やかに必要ですね。

病原因子

・過去10年間に及ぶ数多くの研究は、SABの死亡率にメチシリン耐性の影響を検討し、矛盾する結果であった。

・ 2つのメタ分析では、死亡率はMSSA菌血症エピソードよりもMRSAで有意に高いことが示された。しかしこれら研究の主な弱点は、 菌血症発症までの在院日数の長さを無視で、これは時間依存バイアスにつながる。またこれらには併存疾患、年齢、疾患重症度などの他の交絡因子調整に失敗した研究も含めていることも批判されている。

・Cosgroveらが潜在的な交絡因子(年齢、性別、疾患の重症度など)の調整が含まれている研究のみを分析したとき、MRSA菌血症エピソードの死亡率は高いままであった。 (OR1.88、95%CI、1.33-2.69、P <0.001)

・Harbarthらは以前に同定された交絡因子に基づいて一致した症例対照研究を行い、MRSA-Bのための死亡率の差を検出することができなかった。

・これら潜在的な弱点はあるが大多数の研究はMRSA-B関連のMSSAと比較して死亡率増加をサポートする。これに対する説明として、コホート研究にてSCCmecタイプⅡが死亡の独立予測因子であった、SCCmec関連病原因子のような病原体固有の要因、Empiric処方の違い、VCMの乏しい有効性(ペニシリンに劣る殺菌作用、組織浸透性)、など

・IDSAの現在のMRSA-BガイドラインではCLSI基準のVCM感受性ブレイクポイントにおいて、感受性分離株の治療薬としてVCMを推奨し続けている。しかしMRSA-Bの治療のVCMの役割の制限とこのブレイクポイントをさらに低下させることに関して疑問が残っている。

・この論争は、 高めであるが感受性であるMIC分離株と、治療失敗と死亡率増加の相反する報告によって、解決されず継続している。

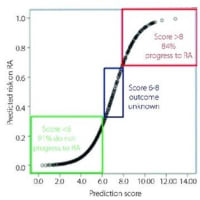

・高MIC(E試験で>1.5μg/ml)にてVCM治療失敗エピソードを実証する最初の研究は、Hidayatらによって2006年に報告

・Mustaらは、高MIC(E試験で)と低MICと比較した死亡率の差がこの研究で観察されたが、これは多変量解析で支持されていないとして、これらの結果の意義は著者自身によって問題視された。

・Sorianoら、MRSA-B(n=414)の単一施設研究であるが、経験的バンコマイシン投与とはいえ、高MIC(Eテストで2 µg/ml)の死亡率の増加率を観察。これらのデータは、その後、MICはショックの場合のみ死亡の独立した予測因子で、また高MICエピソードではそれほど頻繁に発生していないと、批判された。

・その後、さらに3つの研究で、高いMIC(>1.5µg/ml)で低MIC群に比べ死亡の独立予測因子であるのを発見。 うち、注目すべきは、Wangによる研究は、MICsを決定するために微量液体希釈法を使用した最初の研究であったこと。

・SABの大規模レトロスペクティブ単一施設研究の一つでは、バンコマイシンMIC増加と死亡率の関連は認められなかったとしている。同等の結果は、他の2つの後ろ向き単施設研究によって観察。

・この関連付けの臨床的意義は、バンコマイシン自体の失敗ではなく病原体関連の特性を反映していないかもしれず、不明なままである、とりわけフルクロキサシリン治療MSSAのエピソードで、高バンコマイシンMICに関連付けられている死亡率の増加率の観察された最近の知見において。

・ヘテロ耐性バンコマイシン中間黄色ブドウ球菌;hVISA

・MIC上昇に伴いhVISA検出の増加の可能性があり、MIC 2μg/ mlを示す分離株に伴い発生するチャンスは最大

・最初の研究は、2004年にオーストラリアでhVTSA(PAP-AUCによる)と死亡率増加を観察されず。

・2009年にMustaらはhVISA菌血症エピソードの最大規模の研究を報告、転帰の差は両群間で観察されなかった。

・オーストラリアのレトロスペクティブ研究でhVISA(PAP-AUC分析による)と死亡率減少が検出、死亡率低下の独立した予測因子。

・hVISAが持続的菌血症、高量細菌負荷感染症(例えば、感染性心内膜炎)と高VCM-MICに関連付けられているにもかかわらず、総じて菌血症hVISAは、死亡率の増加率に関連付けられていない。

・死亡率の差を検出するための障害は、これらの分離株のin vitroで実証された毒性の低下を反映しているかも。臨床データは不足しているが、高バンコマイシンMIC分離株による感染症でショックの発生率が低い。

・現在バンコマイシンMICが4~8μg/ mlの間にあるMRSAの分離株はVISAであると定義。この定義は2006年に8-16μg/ mlから変更された。その根拠の一部はFridkinらによる症例対照研究で、死亡率と関連していた(63%対12%、OR 12.7)

・他の大規模な比較データが報告されていない。

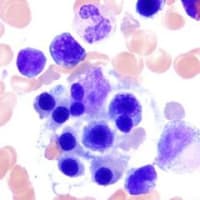

・黄色ブドウ球菌によって生成される分泌毒素は(外毒素)は、病原性と宿主にコロニー形成する能力に寄与し、スーパー抗原(SAGS)または細胞傷害性外毒素のいずれかに分類することができる。

・エンテロトキシンは、ブドウ球菌病原性に重要な役割を果たしているが、臨床データからはこれらの要因の一つ以上の存在がアウトカムに影響を与えるのを示すものではなかった。

・パントンバレンタインロイコシジン(PVL)は細胞傷害性外毒素で、2つの成分の細孔形成毒素で、ヒト好中球、マクロファージ、単球に向かって細胞溶解活性を持つ。PVLは一般的に市中関連MRSAとMSSAの分離株に見られる。

・壊死性肺炎の例外はあるが、PVLはSAB含む死亡率の増加率と関連することが見出されていない。 PVL産生が死亡率と関連しない理由として、皮膚•軟部組織感染源のSABが多いこと、若い患者に発生すること、などがある。またPVLは感染確立の初期段階、または好中球溶解により初期の先天性免疫応答の回避で重要な役割を示すので死亡率へ影響を与えにくい。

・PFGEおよびmultilocusシーケンスタイピングなどから黄色ブドウ球菌は様々なクローン集団構造を有することが示されている。

・米国研究で、PFGEによって分離されたUSA300株は、単変量解析のみにおいてUSA100、USA500分離株に関連した率と比較して、死亡率減少と関連していたことが分かった。理由としてUSA300株は主に皮膚軟部組織感染症から分離され、若い患者からが多いためと推測。

・しかし以前の研究からのデータとは対照的に、多変量解析ではUSA300型は年齢調整後に、非USA300 PFGE型と比較して、死亡の独立した予測因子であることが明らかになった。

抗菌薬治療

・特にMSSA-Bのエピソードの治療のため抗菌薬選択は重要となる。セファゾリンは、1970年代以降MSSAに用いられているが、抗ブドウ球菌ペニシリンの効果と比較して効果減少、治療失敗の報告が続いている。この潜在的な説明には、接種効果inoculum effect、β-ラクタマーゼ産生ブドウ球菌が含まれる。しかし疑問に答えるため、これらの薬剤を比較した無作為化対照試験は実行されていない。

・MSSA-Bの感染症のセファゾリンとクロキサシリンを比較する単一施設コホート研究では、2つのエージェントの間に死亡または転帰の差は検出されず。

・MSSA-Bの感染症の治療のため、30日死亡率はクロキサシリンやセファゾリンを受けている患者のためのより、 第三世代セファロスポリン(OR 2.24、95%CI、1.23-4.08、P = 0.008) またはβ-ラクタム-β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤(OR 2.68、95%CI、1.23-5.85、P = 0.013)、による経験的治療(すなわち、最初の48時間以内に開始)を受けた患者の方が高かった

・バンコマイシンはMSSA-B治療に使用されるときは、一貫して治療失敗とβ-ラクタムに比べ高い死亡率の増加率に関連付けられている

・心内膜炎例にて感受性試験結果が利用可能になった後に、バンコマイシン治療をほかに交換した後であってもアウトカム相違は持続した。

・バンコマイシンでのこれらの転帰不良の原因として、遅い殺菌活性(とりわけ高菌量感染)、様々な組織浸透度など。

・MRSA-B治療のため、バンコマイシンは選択肢として残っているが、左心内膜炎の患者を除いてダプトマイシンは代替薬としての治療法である。 この推奨は、オープンラベル無作為化非劣性SABの研究に基づいており、ここで、ダプトマイシンはMSSA-Bのための抗ブドウ球菌ペニシリンを含む標準治療と同程度に有効であった。

・SABでバンコマイシンに比べリネゾリドによる治療結果の直接比較は欠けている。

・系統的レビューとメタアナリシスでは、全体的にリネゾリドはSAB治療のためにバンコマイシンに対する有効性で同等であった

・明確な利益なく、そしておそらく肝有害事象の増加で、 補助リファンピン療法は一般的には推奨されない。ゲンタマイシン追加は同様に死亡率へ利益なく、高い毒性に関連付けありお勧めできない。

・適切な経験的治療(感染病原体に対するin vitroで抗菌薬活性で定義)遅延の有害な影響は、よく敗血症と菌血症の患者さんのため記録されている。

・院内SAB(67%MRSA)の単一施設レトロスペクティブ研究で、Lodiseらは分類回帰ツリー分析を用い、経験的/遅延抗菌薬 "ブレークポイント"を44.75時間と同定した。しかしこのカットオフ時間はこれまで再現されたことはなく、研究間では24時間から72時間の間にあった。

・症例対照研究デザインを用いて、予後不良はまた、治療2日以上遅れていたMRSA-Bの患者の死亡率で2.35倍の増加が、実証されている。

・Shimeらは、 経験的抗菌薬(48時間以内)を投与した場合に、そして> 400μg•h / mLのバンコマイシン目標を達成群で、適切な目標を達成しなかった人に比べて、延命効果の増加が実証された。

・Lodiseらは経験的抗菌薬(44.75時間以内)の最大の影響が、重篤な疾患(>15.5 APACHE IIスコア)または複雑性SABの患者で発生したことを観察した。

外科的処置

・SABの前向き研究でJensenらは、根絶できる病巣の感染と根絶できない病巣感染と比較すると死亡率減少と関連していたことが明らかにした

・同様に MSSA-Bのエピソードの研究では、感染巣根絶は死亡率減少の独立した予測因子であった

・非複雑性SABの診断とは異なり、手術は内科的薬物療法と比べて転帰を改善するという決定的な証拠があるが、これは複雑性感染性心内膜炎患者に限られている。

・人工関節感染症患者のため、症状の持続時間増加と、治癒や人工関節定着率の減少が、関連付けられている。それ以前の外科的介入は転帰の改善につながる可能性のある要因の一つであることを示唆している

感染症コンサルテーションの役割

・SABエピソードのための感染症(ID)相談は、一般的に心内膜炎または転移性合併症のより多い検出、および治療ガイドラインの遵守の改善、より詳細な評価をもたらす

・Fowlerらが示しているが、ID管理の受け入れは、大幅に少ない再発につながった。

・Jenkinsらは、SAB患者のID相談サービスにてより少ない治療失敗や死亡率減少傾向を観察した。

参考

Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):362-86.

病原因子

・過去10年間に及ぶ数多くの研究は、SABの死亡率にメチシリン耐性の影響を検討し、矛盾する結果であった。

・ 2つのメタ分析では、死亡率はMSSA菌血症エピソードよりもMRSAで有意に高いことが示された。しかしこれら研究の主な弱点は、 菌血症発症までの在院日数の長さを無視で、これは時間依存バイアスにつながる。またこれらには併存疾患、年齢、疾患重症度などの他の交絡因子調整に失敗した研究も含めていることも批判されている。

・Cosgroveらが潜在的な交絡因子(年齢、性別、疾患の重症度など)の調整が含まれている研究のみを分析したとき、MRSA菌血症エピソードの死亡率は高いままであった。 (OR1.88、95%CI、1.33-2.69、P <0.001)

・Harbarthらは以前に同定された交絡因子に基づいて一致した症例対照研究を行い、MRSA-Bのための死亡率の差を検出することができなかった。

・これら潜在的な弱点はあるが大多数の研究はMRSA-B関連のMSSAと比較して死亡率増加をサポートする。これに対する説明として、コホート研究にてSCCmecタイプⅡが死亡の独立予測因子であった、SCCmec関連病原因子のような病原体固有の要因、Empiric処方の違い、VCMの乏しい有効性(ペニシリンに劣る殺菌作用、組織浸透性)、など

・IDSAの現在のMRSA-BガイドラインではCLSI基準のVCM感受性ブレイクポイントにおいて、感受性分離株の治療薬としてVCMを推奨し続けている。しかしMRSA-Bの治療のVCMの役割の制限とこのブレイクポイントをさらに低下させることに関して疑問が残っている。

・この論争は、 高めであるが感受性であるMIC分離株と、治療失敗と死亡率増加の相反する報告によって、解決されず継続している。

・高MIC(E試験で>1.5μg/ml)にてVCM治療失敗エピソードを実証する最初の研究は、Hidayatらによって2006年に報告

・Mustaらは、高MIC(E試験で)と低MICと比較した死亡率の差がこの研究で観察されたが、これは多変量解析で支持されていないとして、これらの結果の意義は著者自身によって問題視された。

・Sorianoら、MRSA-B(n=414)の単一施設研究であるが、経験的バンコマイシン投与とはいえ、高MIC(Eテストで2 µg/ml)の死亡率の増加率を観察。これらのデータは、その後、MICはショックの場合のみ死亡の独立した予測因子で、また高MICエピソードではそれほど頻繁に発生していないと、批判された。

・その後、さらに3つの研究で、高いMIC(>1.5µg/ml)で低MIC群に比べ死亡の独立予測因子であるのを発見。 うち、注目すべきは、Wangによる研究は、MICsを決定するために微量液体希釈法を使用した最初の研究であったこと。

・SABの大規模レトロスペクティブ単一施設研究の一つでは、バンコマイシンMIC増加と死亡率の関連は認められなかったとしている。同等の結果は、他の2つの後ろ向き単施設研究によって観察。

・この関連付けの臨床的意義は、バンコマイシン自体の失敗ではなく病原体関連の特性を反映していないかもしれず、不明なままである、とりわけフルクロキサシリン治療MSSAのエピソードで、高バンコマイシンMICに関連付けられている死亡率の増加率の観察された最近の知見において。

・ヘテロ耐性バンコマイシン中間黄色ブドウ球菌;hVISA

・MIC上昇に伴いhVISA検出の増加の可能性があり、MIC 2μg/ mlを示す分離株に伴い発生するチャンスは最大

・最初の研究は、2004年にオーストラリアでhVTSA(PAP-AUCによる)と死亡率増加を観察されず。

・2009年にMustaらはhVISA菌血症エピソードの最大規模の研究を報告、転帰の差は両群間で観察されなかった。

・オーストラリアのレトロスペクティブ研究でhVISA(PAP-AUC分析による)と死亡率減少が検出、死亡率低下の独立した予測因子。

・hVISAが持続的菌血症、高量細菌負荷感染症(例えば、感染性心内膜炎)と高VCM-MICに関連付けられているにもかかわらず、総じて菌血症hVISAは、死亡率の増加率に関連付けられていない。

・死亡率の差を検出するための障害は、これらの分離株のin vitroで実証された毒性の低下を反映しているかも。臨床データは不足しているが、高バンコマイシンMIC分離株による感染症でショックの発生率が低い。

・現在バンコマイシンMICが4~8μg/ mlの間にあるMRSAの分離株はVISAであると定義。この定義は2006年に8-16μg/ mlから変更された。その根拠の一部はFridkinらによる症例対照研究で、死亡率と関連していた(63%対12%、OR 12.7)

・他の大規模な比較データが報告されていない。

・黄色ブドウ球菌によって生成される分泌毒素は(外毒素)は、病原性と宿主にコロニー形成する能力に寄与し、スーパー抗原(SAGS)または細胞傷害性外毒素のいずれかに分類することができる。

・エンテロトキシンは、ブドウ球菌病原性に重要な役割を果たしているが、臨床データからはこれらの要因の一つ以上の存在がアウトカムに影響を与えるのを示すものではなかった。

・パントンバレンタインロイコシジン(PVL)は細胞傷害性外毒素で、2つの成分の細孔形成毒素で、ヒト好中球、マクロファージ、単球に向かって細胞溶解活性を持つ。PVLは一般的に市中関連MRSAとMSSAの分離株に見られる。

・壊死性肺炎の例外はあるが、PVLはSAB含む死亡率の増加率と関連することが見出されていない。 PVL産生が死亡率と関連しない理由として、皮膚•軟部組織感染源のSABが多いこと、若い患者に発生すること、などがある。またPVLは感染確立の初期段階、または好中球溶解により初期の先天性免疫応答の回避で重要な役割を示すので死亡率へ影響を与えにくい。

・PFGEおよびmultilocusシーケンスタイピングなどから黄色ブドウ球菌は様々なクローン集団構造を有することが示されている。

・米国研究で、PFGEによって分離されたUSA300株は、単変量解析のみにおいてUSA100、USA500分離株に関連した率と比較して、死亡率減少と関連していたことが分かった。理由としてUSA300株は主に皮膚軟部組織感染症から分離され、若い患者からが多いためと推測。

・しかし以前の研究からのデータとは対照的に、多変量解析ではUSA300型は年齢調整後に、非USA300 PFGE型と比較して、死亡の独立した予測因子であることが明らかになった。

抗菌薬治療

・特にMSSA-Bのエピソードの治療のため抗菌薬選択は重要となる。セファゾリンは、1970年代以降MSSAに用いられているが、抗ブドウ球菌ペニシリンの効果と比較して効果減少、治療失敗の報告が続いている。この潜在的な説明には、接種効果inoculum effect、β-ラクタマーゼ産生ブドウ球菌が含まれる。しかし疑問に答えるため、これらの薬剤を比較した無作為化対照試験は実行されていない。

・MSSA-Bの感染症のセファゾリンとクロキサシリンを比較する単一施設コホート研究では、2つのエージェントの間に死亡または転帰の差は検出されず。

・MSSA-Bの感染症の治療のため、30日死亡率はクロキサシリンやセファゾリンを受けている患者のためのより、 第三世代セファロスポリン(OR 2.24、95%CI、1.23-4.08、P = 0.008) またはβ-ラクタム-β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤(OR 2.68、95%CI、1.23-5.85、P = 0.013)、による経験的治療(すなわち、最初の48時間以内に開始)を受けた患者の方が高かった

・バンコマイシンはMSSA-B治療に使用されるときは、一貫して治療失敗とβ-ラクタムに比べ高い死亡率の増加率に関連付けられている

・心内膜炎例にて感受性試験結果が利用可能になった後に、バンコマイシン治療をほかに交換した後であってもアウトカム相違は持続した。

・バンコマイシンでのこれらの転帰不良の原因として、遅い殺菌活性(とりわけ高菌量感染)、様々な組織浸透度など。

・MRSA-B治療のため、バンコマイシンは選択肢として残っているが、左心内膜炎の患者を除いてダプトマイシンは代替薬としての治療法である。 この推奨は、オープンラベル無作為化非劣性SABの研究に基づいており、ここで、ダプトマイシンはMSSA-Bのための抗ブドウ球菌ペニシリンを含む標準治療と同程度に有効であった。

・SABでバンコマイシンに比べリネゾリドによる治療結果の直接比較は欠けている。

・系統的レビューとメタアナリシスでは、全体的にリネゾリドはSAB治療のためにバンコマイシンに対する有効性で同等であった

・明確な利益なく、そしておそらく肝有害事象の増加で、 補助リファンピン療法は一般的には推奨されない。ゲンタマイシン追加は同様に死亡率へ利益なく、高い毒性に関連付けありお勧めできない。

・適切な経験的治療(感染病原体に対するin vitroで抗菌薬活性で定義)遅延の有害な影響は、よく敗血症と菌血症の患者さんのため記録されている。

・院内SAB(67%MRSA)の単一施設レトロスペクティブ研究で、Lodiseらは分類回帰ツリー分析を用い、経験的/遅延抗菌薬 "ブレークポイント"を44.75時間と同定した。しかしこのカットオフ時間はこれまで再現されたことはなく、研究間では24時間から72時間の間にあった。

・症例対照研究デザインを用いて、予後不良はまた、治療2日以上遅れていたMRSA-Bの患者の死亡率で2.35倍の増加が、実証されている。

・Shimeらは、 経験的抗菌薬(48時間以内)を投与した場合に、そして> 400μg•h / mLのバンコマイシン目標を達成群で、適切な目標を達成しなかった人に比べて、延命効果の増加が実証された。

・Lodiseらは経験的抗菌薬(44.75時間以内)の最大の影響が、重篤な疾患(>15.5 APACHE IIスコア)または複雑性SABの患者で発生したことを観察した。

外科的処置

・SABの前向き研究でJensenらは、根絶できる病巣の感染と根絶できない病巣感染と比較すると死亡率減少と関連していたことが明らかにした

・同様に MSSA-Bのエピソードの研究では、感染巣根絶は死亡率減少の独立した予測因子であった

・非複雑性SABの診断とは異なり、手術は内科的薬物療法と比べて転帰を改善するという決定的な証拠があるが、これは複雑性感染性心内膜炎患者に限られている。

・人工関節感染症患者のため、症状の持続時間増加と、治癒や人工関節定着率の減少が、関連付けられている。それ以前の外科的介入は転帰の改善につながる可能性のある要因の一つであることを示唆している

感染症コンサルテーションの役割

・SABエピソードのための感染症(ID)相談は、一般的に心内膜炎または転移性合併症のより多い検出、および治療ガイドラインの遵守の改善、より詳細な評価をもたらす

・Fowlerらが示しているが、ID管理の受け入れは、大幅に少ない再発につながった。

・Jenkinsらは、SAB患者のID相談サービスにてより少ない治療失敗や死亡率減少傾向を観察した。

参考

Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):362-86.