****** 読売新聞、2009年9月5日

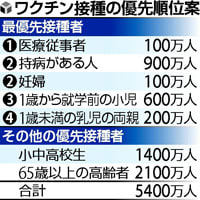

新型インフルワクチン最終案 1900万人接種最優先

重症化しやすい人 医療従事者

厚生労働省は4日、新型インフルエンザワクチン接種についての最終方針案を公表した。必要としたワクチンは5400万人分。医療従事者と重症化しやすい人の計1900万人を最優先接種者とし、この中での接種順位も示した。接種は10月下旬に始まる見込みだ。

ぜんそくや糖尿病など持病のある人の中では、1歳~就学前の小児を優先する。ワクチンで免疫がつきにくい乳児は両親に接種する方針で、当初は乳児の年齢を6か月未満としていたが、1歳未満に拡大した。

年度内に国内メーカーが生産できるワクチンは1800万人分で、10月下旬に供給が始まり、最優先接種者から実施する。不足分は輸入し、小中高校生と高齢者に使う。

ワクチンは2回の接種が必要だ。1回目の接種から実際に免疫がつくまでに1か月ほどかかるため、10月下旬に接種した人でも12月以降までは免疫がつかない。厚労省の「流行シナリオ」はピークを10月上旬としており、ピークに間に合わない可能性もある。

厚労省は方針案への国民の意見を6日から1週間募り、政府の専門家諮問委員会に諮った上で、9月末までに方針を正式決定する。

(読売新聞、2009年9月5日)

****** 読売新聞、2009年9月3日

どうする?新型インフル

妊婦 重症化に警戒を 発病予防にもタミフル有効

大阪府内の内科・産婦人科病院の待合室。10月に出産予定の主婦(26)は、「手洗い、うがいを心がけているが、2歳の長女がいるので外出を控えるといっても限度がある」と不安げに話した。

同病院では先月、インフルエンザに感染した妊婦が4人いたが、タミフルを服用し、重症化することはなかった。家族が感染したケースもあったが、妊婦が予防のためにタミフルを服用し、発症はしなかった。

海外の報告から、妊婦は新型インフルエンザにかかると重症化する恐れがあると見られている。

感染を防ぐため、日本産科婦人科学会は、妊婦にインフルエンザが疑われる症状が出た場合は、かかりつけの産婦人科を受診するのは避けるように求めている。

北大産婦人科の水上尚典(みなかみひさのり)教授は、「インフルエンザにかかったかなと思ったら、まず産婦人科に電話で相談した上で、できるだけ早く地域の内科を受診して下さい」と話す。

「できるだけ早く」というのは、発症後48時間以内にタミフルを服用することが、重症化防止に最も有効だとされているからだ。そのためにも「発症したらすみやかに受診できるよう、受診する医療機関を、かかりつけ医と相談してあらかじめ決めておいて下さい」

妊娠中に薬を飲んで、胎児への影響はないのだろうか。

日本産婦人科診療ガイドラインでは、妊婦・授乳婦への抗インフルエンザ薬投与は「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合に行う」とされている。新型インフルエンザでは、妊婦の重症化が特に懸念されているため、学会は「有益性が危険性を上回る」と判断、タミフルの早期服用を勧めている。

国内の調査では、妊娠初期にタミフルを使用した90例のうち、流産などが4例あったが、「いずれも薬を飲まなくても発生する自然発生の範囲内だった」としている。

感染予防が最も大切なのは言うまでもない。予防法は一般の人と同じ手洗い、うがいとマスクの着用。不要不急の外出は控えること。しかし、仕事を持つ人もいる。上の子が感染すれば、妊娠中でも看病せざるを得ない。

そこで、国立感染症研究所・感染症情報センターの安井良則主任研究官は、ワクチンの接種を勧める。

季節性インフルエンザのワクチンは、日本産婦人科診療ガイドラインで「母体、胎児への危険性はきわめて低い」とされている。10月に接種が始まる予定の新型ワクチンも、国産のものは季節性と同じ製法なので、同程度に安全とみられている。

妊婦のほか、乳幼児、高齢者、持病のある人も、新型インフルエンザにかかると重症化しやすいといわれている。「こうした人たちは、機会があればワクチンを打つべきだ」と安井さんは話す。

また、妊婦の同居家族が感染した場合などには、冒頭のケースのように妊婦が予防のためにタミフルを服用することを学会は勧めている。かかりつけの産婦人科医に相談したい。予防は、保険が適用されないので、7000~1万円(約10日間分)ほどの自費負担になる。

(読売新聞、2009年9月3日)

****** 産経新聞、2009年9月4日

新型用ワクチン、医療従事者を第一優先

厚労省素案発表

厚生労働省は4日、新型インフルエンザ用のワクチンについて、医療関係者を第一優先とする接種者の順序を示した素案を発表した。6日から厚生労働省のホームページに掲載し、13日正午まで国民からの意見を募集。専門家の意見を踏まえた上で、9月中に正式決定する。

厚労省は新型用ワクチンについて約5400万人分が必要としている。これまでは年度内の国内製造分を2200万~3000万人分としていたが、ワクチンの原料となるウイルスの増殖力が想定よりも弱く、1800万人分程度と下方修正した。

厚労省は「死亡者や重症者の発生を減らすこと」と「医療を確保すること」を目的に、限りあるワクチンの接種について、医師や看護師など医療従事者(100万人)を最優先することにした。そのほか、優先接種対象者としてぜんそくや糖尿病など持病のある人(900万人)と妊婦(100万人)▽1歳~就学前の小児(600万人)▽1歳未満の小児の両親(200万人)-の順で接種させる方針。

小中高生(1400万人)と高齢者(2100万人)は「接種が望ましい」と位置づけた。ただ、重症化するケースが多い10歳未満については「優先接種対象者と同様の対処」を求めている。

厚労省は不足分のワクチンについては輸入する方針で海外の製薬会社2社と交渉を進めている。優先対象者には10月下旬に出荷が始まる国産を主に使用。小中学生や高齢者には輸入ワクチンが使われる方針。ただ、輸入ワクチンには国産に使われていない免疫補助剤が入っていたり、製法が違うことから安全面で懸念を示す専門家もいる。このため国内で何らかの治験を行う方針。早ければ12月下旬から接種できる見通し。

素案では接種費用について触れていないが、舛添要一厚労相は同日、「所得制限を設けて低所得者は軽減策を取るのが妥当」との見解を示した。

(産経新聞、2009年9月4日)

****** NHKニュース、2009年9月4日

ワクチン 接種の優先順位発表

来月下旬から始まる新型インフルエンザのワクチンの接種について、厚生労働省は、患者の治療にあたる医療従事者を最優先とするなど、5400万人を対象にした優先順位を発表しました。

新型インフルエンザのワクチンは、ことし7月から国内メーカーで製造が始まっていますが、年内に生産できる量は1300万人分から1700万人分にとどまる見通しです。このため、厚生労働省は優先順位を決めたうえで、ワクチンが出荷される来月下旬から順次接種を進める方針です。

厚生労働省によりますと、▽最優先に接種の対象となるのはインフルエンザの治療などにあたる医療従事者およそ100万人で、医療体制を維持することが大きな目的です。▽次に優先的に接種されるのは感染すると重症になりやすい妊婦100万人と、ぜんそくや糖尿病などの持病がある人900万人のあわせて1000万人で、この中でも持病のある幼児は特に優先されます。次が、▽1歳から就学前の幼児で対象は600万人。そして、▽1歳未満の乳児の両親200万人という順に接種を進める方針です。また、▽小中学生と高校生の1400万人、さらには、▽65歳以上の高齢者の2100万人も接種の対象になっていますが、国産メーカーのワクチンには限りがあるため、足りない分は海外メーカーのワクチンを輸入して接種することを想定しています。こうした接種の対象者はあわせておよそ5400万人で、厚生労働省は来週この方針を重症になりやすい病気の患者団体や医学会などに説明して意見を聞くとともに、ホームページでも公表して意見を募ったうえで、今月中に最終決定することにしています。

東京都内の産婦人科クリニックを訪れていた妊娠中の34歳の女性は「新型インフルエンザに感染すると、おなかの子どもにどんな影響を及ぼすのかがわからず、不安だったのでとても嬉しいです」と話していました。

また2人目の子どもを妊娠している32歳の女性は「幼稚園に通っている上の子どもが感染すると家族が皆感染してしまう可能性もあるので、家族全員がいっしょに接種を受けることも考えています。その場合はワクチンを接種する費用もかなりの金額になるので国に援助してほしいです」と話していました。

東京都内の小児ぜんそくの専門外来に診察を受けに来ていた9歳の女の子の母親は「ぜんそくの場合、ただのかぜでも見ているほうがつらくなるほど症状が重くなるので、新型インフルエンザに感染したらどうなるのか不安がありました。ワクチンの安全性はよく考えないといけないが、優先的に接種できると聞いてほっとしています」と話していました。

厚生労働省がまとめたワクチンの接種方針について腎臓病の患者団体「全国腎臓病協議会」の金子智事務局長は「基礎疾患のある人が優先的に接種を受けられることに感謝するとともに、これからは確実に接種を受けるよう患者に呼びかけていきたい。人工透析を受けている患者の中には年金暮らしの高齢者など経済的にゆとりのない人も多く、所得の少ない患者が接種を控えることのないように引き続きワクチン接種の費用問題も検討してほしい」と話しています。

ワクチンの副作用に苦しむ子どもを持ち、薬害被害者団体「MMR被害児を救援する会」の事務局を務める栗原敦さんは「新型インフルエンザのワクチンは、有効性や安全性が確立していないので、国は副作用の被害が出た場合、速やかに情報を集め公表するシステムを整備するべきだ。また被害者の救済制度も副作用の被害を幅広く対象とし、本来の趣旨どおり運用してほしい。ワクチンを接種するかどうかはこうした情報を踏まえたうえで、それぞれの個人が判断することが重要だ」と指摘しています。

(NHKニュース、2009年9月4日)

******* NHKニュース、2009年9月5日

ワクチン製造量 再び下方修正

国内メーカーが製造する新型インフルエンザのワクチンについて、厚生労働省は、来年3月までの製造量をこれまでより20%ほど下方修正し、最も少ない場合は1800万人分になると試算しました。

新型インフルエンザのワクチンは、厚生労働省が国内の4つのメーカーに依頼して7月から製造を始めています。しかし、ワクチンの元となるウイルスの増殖力が弱いことから、厚生労働省は来年3月までの製造量を当初の試算のおよそ半分の2200万人から3000万人分と修正していました。ところが、増殖力に加えてワクチンに必要な成分が取り出しにくいことがわかり、製造量はさらに減少する見通しだということです。このため厚生労働省は、来年3月までの製造量を20%ほど下方修正し、最も少ない場合は1800万人分になると試算しました。厚生労働省は、国内メーカーの製造で不足する分は、12月末にも海外から輸入を始めて来年の春までに6000万人分のワクチンを確保したいとしています。

(NHKニュース、2009年9月5日)