本日は書写山圓教寺 散策記シリーズの第3回として和泉式部と圓教寺というテーマで書いていきます。

書写山圓教寺 散策記シリーズ過去の記事

伝和泉式部歌塚塔

上の写真は開山堂の近くにある伝和泉式部歌塚塔

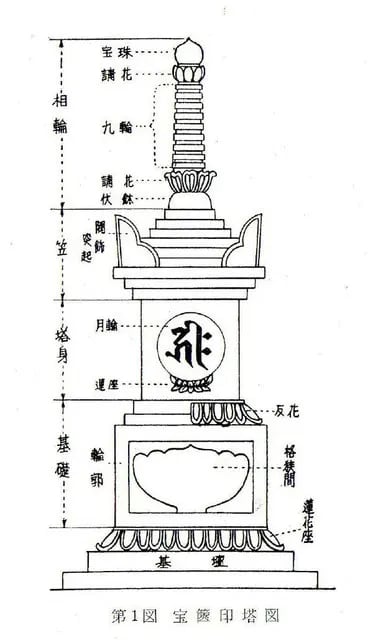

石塔のジャンルとしては宝篋印塔である。

刻まれて文字は製作年の「天福元秊癸巳十月廾六日 」 と4面に梵字

天福元年は1233年で判明している範囲で兵庫県最古の宝篋印塔である。

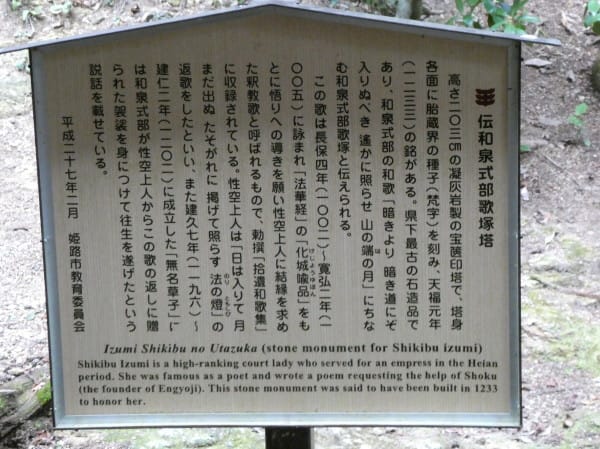

上の写真は「伝和泉式部歌塚塔」の現地説明板

読み難いのでそのまま転記しておきます。

伝和泉式部歌塚塔

高さ二〇三cmの凝灰岩製の宝篋印塔で、塔身各面に胎蔵界の種子(梵字)を刻み、天福元年(1233)の銘がある。

県下最古の石造品であり、和泉式部の和歌「暗きより 暗き道にぞ入りぬべき 遥かに照らせ 山の端(は)の月」にちなむ和泉式部歌塚と伝えられる。

この歌は長保四年(1002)~寛弘二年(1005)に詠まれ「法華経」の「化城喩品(けじょうゆほん)」をもとに悟りへの導きを願い性空上人に結縁を求めた釈教歌と呼ばれるもので、勅撰「拾遺和歌集」に収録されている。

性空上人は「日は入りて月まだ出ぬたそがれに掲げて照らす法(のり)の燈(ともしび)」の返歌をしたといい、また建久七年(1196)~建仁二年(1202)に成立した「無名草子」には和泉式部が性空上人からこの歌の返しに贈られた袈裟を身に付けて往生を遂げたという逸話を載せている。

性空上人は「日は入りて月まだ出ぬたそがれに掲げて照らす法(のり)の燈(ともしび)」の返歌をしたといい、また建久七年(1196)~建仁二年(1202)に成立した「無名草子」には和泉式部が性空上人からこの歌の返しに贈られた袈裟を身に付けて往生を遂げたという逸話を載せている。

平成二七年二月 姫路市教育委員会

上の図は宝篋印塔の各部の名称です。

出典:神戸の石造遺品 川辺賢武 著 (1971)神戸市史資料室 Page4

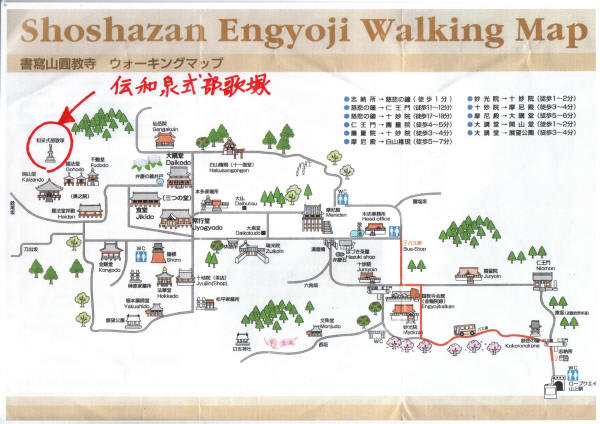

上の写真は伝和泉式部歌塚塔の位置を示したものです。

藤原道長の娘で一条天皇のお后になった藤原彰子(上東門院)が七人の女官と百人のお供を

連れて性空上人を訪ね、教えを受けようと圓教寺を訪問したが、性空上人は修行の妨げになると

性空上人が居留守を使い藤原彰子(上東門院)は会えませんでした。

はるばる都から訪ねてきたのに会えないということで、お后は大変失望しました。

「暗きより 暗き道にぞ入りぬべき 遥かに照らせ 山の端(は)の月」

この歌は上記説明書きにあるように和泉式部の歌で長保四年(1002)~寛弘二年(1005)頃に

作成されたものです。

性空上人を月にたとえ、暗い迷いの道を明るい月の光が照らすように、愚かな

私達を救って欲しいと性空上人に送った歌です。

性空上人は仏の道のことを多少こころえているこの歌に感心し、山門を出て下山しかけていた

一行を呼び戻し法華経の一部を説いたと伝えられています。

そして、返歌として次の歌を詠みました。

「日は入りて月はまだ出ぬたそがれに掲げて照らす法のともしび 」

和泉式部(978~没年不明)が一条天皇の中宮・藤原彰子に女房として出仕していた時期は

寛弘年間の末(1008年 - 1011年頃)なのでこの時期に書写山円教寺を訪問か?

性空上人(910-1007)は、式部が彰子に仕えるより早く亡くなっているから

この話は事実ではなく後世の作り話?。しかし詠まれた歌は確かに存在する。

Wikipediaから和泉式部の解説を見てみると、

和泉 式部(いずみ しきぶ、天元元年(978年)頃 - 没年不詳)は平安時代中期の歌人である。

越前守・大江雅致の娘。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。

越前守・大江雅致(おうえのまさむね)と越中守・平保衡(たいらのやすひら)の娘の間に

生まれる。

はじめ御許丸(おもとまる)と呼ばれ太皇太后宮・昌子内親王付の女童だったらしい

(母が昌子内親王付きの女房であった)が、それを否定する論もある。

和泉守・橘道貞の妻となり、夫と共に和泉国に下る。

後の女房名「和泉式部」は夫の任国と父の官名を合わせたものである。

道貞との婚姻は後に破綻したが、彼との間に儲けた娘・小式部内侍(こしきぶのないし)

は母譲りの歌才を示した。

帰京後は道貞と別居状態であったらしく、冷泉天皇の第三皇子・為尊(ためたか)親王

(977-1002)との熱愛が世に喧伝されるが、身分違いの恋であるとして親から勘当を受けた。

為尊親王の死後、今度はその同母弟・敦道(あつみち)(981-1007)親王の求愛を受けた。

親王は式部を邸に迎えようとし、正妃(藤原済時の娘)が家出する原因を作った。

敦道親王の召人として一子・永覚を儲けるが、敦道親王は寛弘4年(1007年)に早世した。

寛弘年間の末(1008年 - 1011年頃)、一条天皇の中宮・藤原彰子に女房として出仕。

長和2年(1013年)頃、主人・彰子の父・藤原道長の家司で武勇をもって知られた

藤原保昌と再婚し夫の任国・丹後に下った。

万寿2年(1025年)、娘の小式部内侍が死去した折にはまだ生存していたが晩年の動静は不明。

没年は和泉式部47歳以降であろうと推察できる。

「和泉式部日記」中で恋愛の日々を語っている。

恋の結末は二人の皇子の死で終わった…、とある。

晩年は尼となり東北院内の小御堂(藤原道長が法成寺の東北の一隅に、 和泉式部のために

建てた。新京極・誠心院はこの小御堂に端を発するという)で過ごしたとも伝えられる。

和泉 式部(いずみ しきぶ、天元元年(978年)頃 - 没年不詳)は平安時代中期の歌人である。

越前守・大江雅致の娘。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。

越前守・大江雅致(おうえのまさむね)と越中守・平保衡(たいらのやすひら)の娘の間に

生まれる。

はじめ御許丸(おもとまる)と呼ばれ太皇太后宮・昌子内親王付の女童だったらしい

(母が昌子内親王付きの女房であった)が、それを否定する論もある。

和泉守・橘道貞の妻となり、夫と共に和泉国に下る。

後の女房名「和泉式部」は夫の任国と父の官名を合わせたものである。

道貞との婚姻は後に破綻したが、彼との間に儲けた娘・小式部内侍(こしきぶのないし)

は母譲りの歌才を示した。

帰京後は道貞と別居状態であったらしく、冷泉天皇の第三皇子・為尊(ためたか)親王

(977-1002)との熱愛が世に喧伝されるが、身分違いの恋であるとして親から勘当を受けた。

為尊親王の死後、今度はその同母弟・敦道(あつみち)(981-1007)親王の求愛を受けた。

親王は式部を邸に迎えようとし、正妃(藤原済時の娘)が家出する原因を作った。

敦道親王の召人として一子・永覚を儲けるが、敦道親王は寛弘4年(1007年)に早世した。

寛弘年間の末(1008年 - 1011年頃)、一条天皇の中宮・藤原彰子に女房として出仕。

長和2年(1013年)頃、主人・彰子の父・藤原道長の家司で武勇をもって知られた

藤原保昌と再婚し夫の任国・丹後に下った。

万寿2年(1025年)、娘の小式部内侍が死去した折にはまだ生存していたが晩年の動静は不明。

没年は和泉式部47歳以降であろうと推察できる。

「和泉式部日記」中で恋愛の日々を語っている。

恋の結末は二人の皇子の死で終わった…、とある。

晩年は尼となり東北院内の小御堂(藤原道長が法成寺の東北の一隅に、 和泉式部のために

建てた。新京極・誠心院はこの小御堂に端を発するという)で過ごしたとも伝えられる。

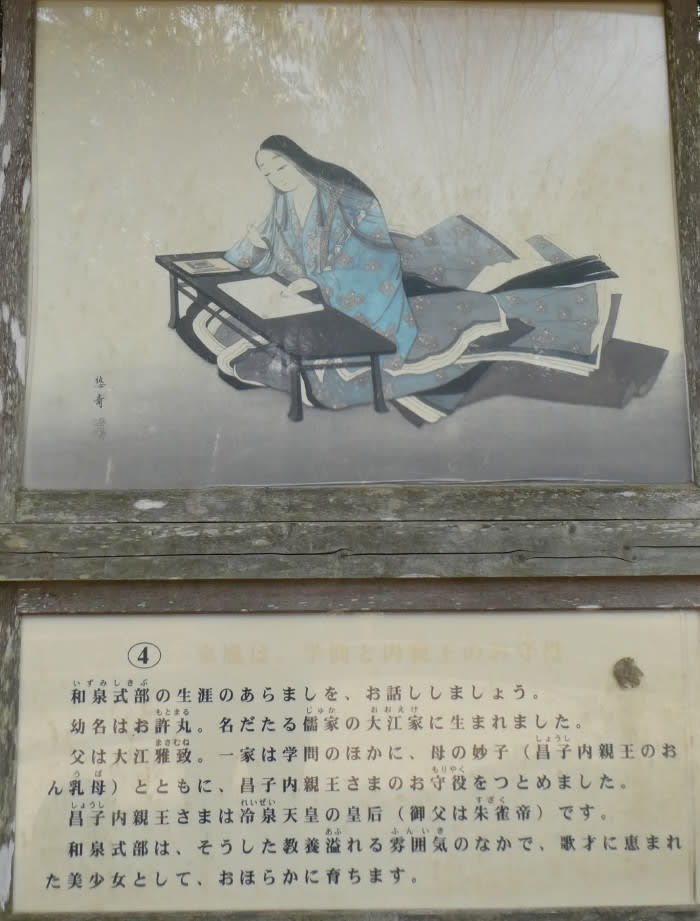

上の写真は書写山と和泉式部の概略を記した説明版 志納所の近くにあります。

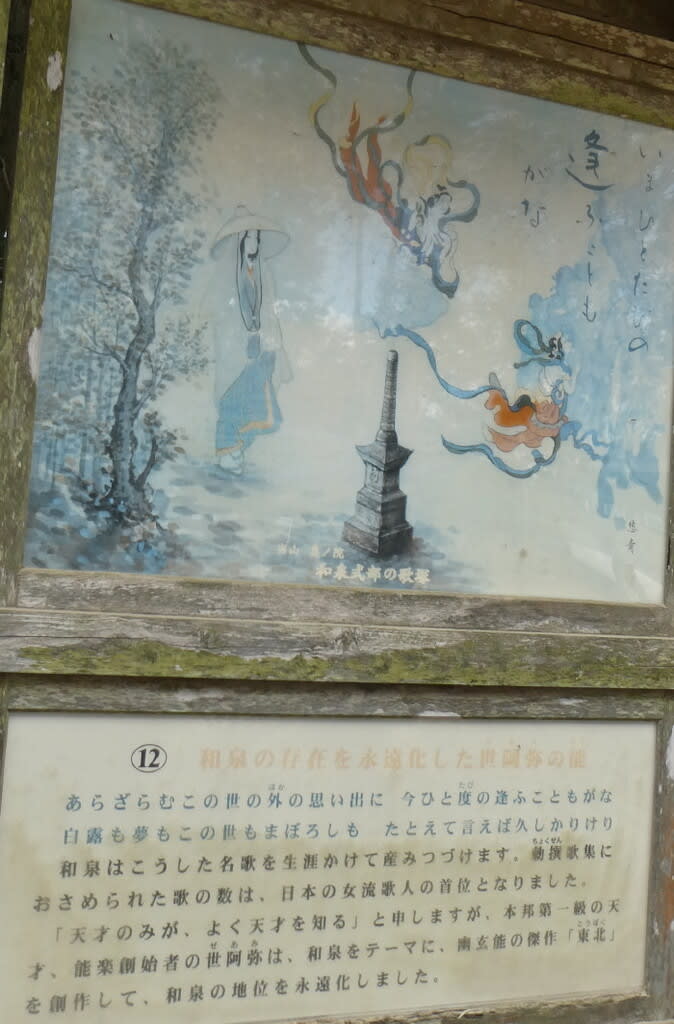

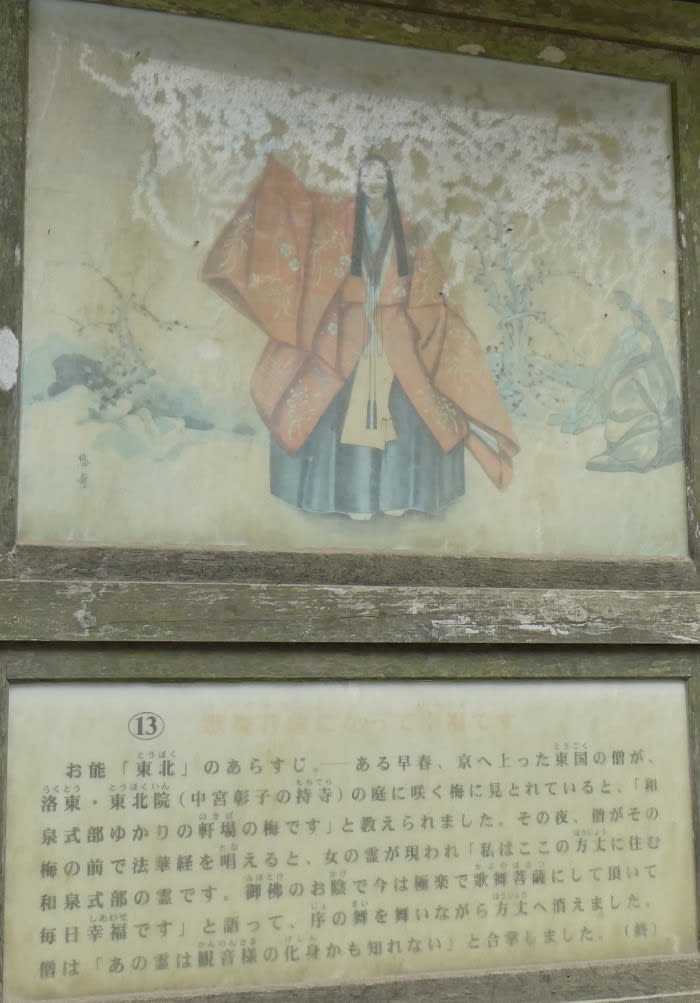

さらに和泉式部の一生を辿った絵図と説明板が多数あります。

以下、欠けている部分もありますが添付します。

参考サイトとして和泉式部の墓がある京都新京極の和泉式部 誠心院のサイトにリンクしました。

このサイトには和泉式部のことが分かりやすく解説されています。

晩年は尼となり東北院内の小御堂(藤原道長が法成寺の東北の一隅に、 和泉式部のために

建てた。新京極・誠心院はこの小御堂に端を発するという)で過ごしたとも伝えられる。

建てた。新京極・誠心院はこの小御堂に端を発するという)で過ごしたとも伝えられる。

新京極の誠心院の初代の住職は和泉式部とも和泉式部誠心院専童法尼の碑あり。

天性の美貌と歌才に恵まれ、情熱的な一生を送り、恋愛歌人として有名である。

天性の美貌と歌才に恵まれ、情熱的な一生を送り、恋愛歌人として有名である。

和泉式部の供養塔について兵庫県立歴史博物館のサイトに掲載されています

伝和泉式部宝筐印塔について私が書いたブログは以下のとおりです。

下の2枚の写真は加古川市野口町の伝和泉式部宝篋印塔と現地説明板

撮影:2021-4-2