2022年10月、春日大社の摂社「若宮神社」は20年に一度の式年造替(しきねんぞうたい)が行われ

美しい朱色に塗り替えられた若宮神社が完成し、それに伴う諸行事が行われました。

2022年12月25日、21:00~21:45 NHK Eテレ番組「日曜美術館 美による春日大社案内」で

紹介された「式年造替」の諸行事を中心にレビューし写真紹介します。

番組の公式サイト:日曜美術館 - NHK

式年造替の前と後の若宮神社

若宮神社の現在の本殿は「春日造り」で文久3年(1863)に建て替えられたもの。

43回目となる今回の式年造替は屋根のふき替えや水銀朱の塗り替え、神宝の新調などが行われた。

After

手前の木の右手に湧水があります。水に関わる神様が祀られています。

Before

本殿は文久3年(1863)の建造で、仕様は一間社流造、檜皮葺

今回の式年造替では屋根の葺き替え、塗料の塗り替え、神宝の新調などが行われた。

若宮神社と春日大社の基本情報

春日大社の摂社 若宮神社の基本情報

住所:奈良県奈良市春日野町160 問い合わせTEL:0742-22-7788

御祭神:天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)

創建年:保延元年(1135) 造営発願者:藤原忠通(鳥羽上皇の時代)

御蓋山(みかさやま)の麓に創建されました。

創建の伝承:1003年、比売神(ひめがみ)を祀る春日大社第四殿で不思議なことが起きた。

三升の程の水の塊が現れその中から神の化身が現れた。

上の写真は若宮神社本殿の脇に湧出している水溜り

12月17日に行われる春日若宮おん祭(祭事期間は12/15~12/18)は有名

春日若宮おん祭 時代行列(2021年12月17日のYoutube動画)

2014年春日若宮おん祭_お旅所祭・神楽_KASUGA WAKAMIYA ONMATSURI

おん祭は平安時代からおよそ900年に亘り連綿と続く伝統的な祭礼です。

御旅所祭では平安時代に爆発的に流行った田楽、おん祭にだけ現存する古代舞・細男(せいのお)、

宮中の正式な音楽である舞楽、奈良発祥の御能などが奉納されます。

創建:御蓋山の麓に奈良時代の神護景雲2年(768)、称徳天皇の勅命で創建

本殿の御祭神:

第一殿(一宮) 鹿島神宮から迎えられた武甕槌命(たけみかずきのみこと)

第二殿(二宮) 香取神宮から迎えられた経津主命(ふつぬしのみこと)

第三殿 (三宮)天児屋根命(あめのこやねのみこと))

第四殿 (四宮)比売神(ひめがみ)

三宮と四宮は大阪府枚岡(ひらおか)神社から春日の地に迎えて祀られています

本殿の御祭神:

第一殿(一宮) 鹿島神宮から迎えられた武甕槌命(たけみかずきのみこと)

第二殿(二宮) 香取神宮から迎えられた経津主命(ふつぬしのみこと)

第三殿 (三宮)天児屋根命(あめのこやねのみこと))

第四殿 (四宮)比売神(ひめがみ)

三宮と四宮は大阪府枚岡(ひらおか)神社から春日の地に迎えて祀られています

所在地のGoo地図を添付しておきます。四角の赤が若宮神社

式年造替に伴う諸行事

2022年10月14日(金)立柱上棟祭

「この御殿が神様を末永く守るように」という意味の「陰哉棟(いんざいとう)・陽哉棟(ようざいとう)」などという、独特のかけ声を唱えながら、木づちで3度、棟木を打って修復が終わったことを祝いました。

若宮神社「立柱上棟祭」 ©産経新聞

2022年10月25日(火)神宝検知之儀

若宮神社の式年造替に合わせて復元新調された平安時代作の古神宝である国宝「金鶴及銀樹枝」と国宝「銀鶴及磯形」が新調され神職により出来栄えが確認された。

上の写真は神宝検知之儀の様子

「若宮御料古神宝類」は 1955年2月2日に一括で49点が国宝に指定されています。

12世紀の工芸品であり、蒔絵弓、平胡籙、金銅尖矢は、千鳥家文書の記事から右大将藤原頼長の献進した神宝であることが知られる。その他の神宝も、平安時代後期における優れた意匠、技巧を見せ工芸史上、また一群の資料としても貴重である。

今回の式年造替では、平安時代作の古神宝である国宝「金鶴及銀樹枝」と国宝「銀鶴及磯形」が復元新調されました。

「金鶴及銀樹枝」を復元新調した「金鶴洲浜台」は、人間国宝(彫金の重要無形文化財保持者)桂盛仁さんと春日有職奈良人形師(一刀彫師) 太田佳男さんが制作しました。「銀鶴及磯形」(復元新調)も桂盛仁さんの制作です。この神宝は2組制作され、ひと組は神様に捧げるため誰の目にも触れず若宮に奉納され、もうひと組(下の写真)が国立奈良博物館の特別展で初公開されます。

「金鶴及銀樹枝」を復元新調した「金鶴洲浜台」は、人間国宝(彫金の重要無形文化財保持者)桂盛仁さんと春日有職奈良人形師(一刀彫師) 太田佳男さんが制作しました。「銀鶴及磯形」(復元新調)も桂盛仁さんの制作です。この神宝は2組制作され、ひと組は神様に捧げるため誰の目にも触れず若宮に奉納され、もうひと組(下の写真)が国立奈良博物館の特別展で初公開されます。

特別展の基本情報は下記のとおりです。

特別展「春日大社 若宮国宝展―祈りの王朝文化―」

会期:2022年12月10日(土)~2023年1月22日(日)

会場:奈良国立博物館 東・西新館

会期:2022年12月10日(土)~2023年1月22日(日)

会場:奈良国立博物館 東・西新館

上の写真は金鶴洲浜台

上の写真は金鶴洲浜台(右)と銀鶴及磯形(左)の揃い組

上の写真は今回新調された若宮本殿の正面を飾る御簾(みす)「御翠簾(ごすいれん)」

この御翠簾は京都市左京区の工房「みす平」 の8代目の前田平八さんと長男平宗さんと

次男平志郎さん が協力して製作されました。

2022年10月28日(金)若宮本殿遷座式

若宮本殿遷座式は28日の夜に行われ秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さまが参列されました。

式の中身は修復を終えた本殿にご神体を戻す神事。

上の写真は神様が若宮本殿にお移りされた後の本殿遠景

2022年10月29日(土)遷座後の奉納雅楽

上の写真は式年造替を祝い奉納された宴の舞楽「太平楽」

上の写真は「狛桙」

上の写真は蘭陵王

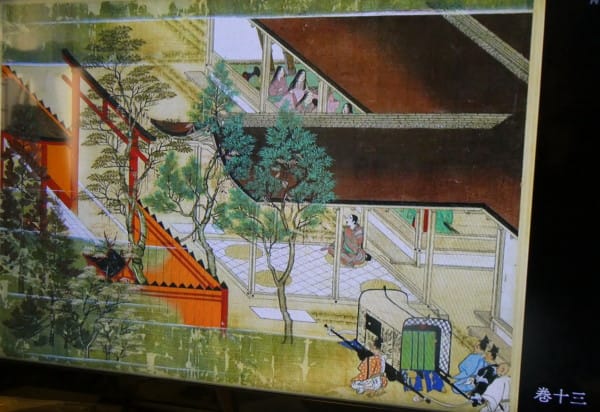

春日権現験記絵

「春日権現験記絵」は鷹司家―皇室(明治8年・同11年献上)から国 ( 宮内庁三の丸尚蔵館)に移管され

令和3年(2021)9月30日、国宝に指定されています。

春日社の神々の霊験譚を集めた絵巻物で、全20巻93段が完存する。発願者である西園寺公衡(1264~1315)による延慶(えんきょう)2年(1309)の目録によれば、詞は鷹司基忠(1247~1313)ら4名が分担執筆し、絵は高階隆兼(生没年不詳)が描いた。全段にわたって中世の人々の信仰や生活が活写され、その入念かつ繊細な絵画表現と絵具の発色の美しさは他の追随を許さず、情報量の豊かさでも有数の絵巻物である。鎌倉時代のやまと絵絵巻の最高峰として極めて高く評価されています。

上の写真は春日権現験記絵の巻十三で描かれた若宮神社

鳥居の周辺の木の位置も現在と変わらず正確に描かれているのが判る。

上の写真は現在の若宮神社の遠景

本殿、拝舎、細殿及び神楽殿、手水舎から構成されています。

上の写真は春日権現験記絵で描かれた若宮神社の本殿 瑠璃燈籠

瑠璃燈籠は今回の式年造替で新調されました。

上の写真は新調前の瑠璃燈籠