元治元年(1864)年6月28日 旧暦でが元治元年(1864)5月25日はジョセフ・ヒコ( ジョセフ彦、浜田彦蔵)が

日本初の活字を使用した本格的な邦字新聞「海外新聞」を発刊した日である。

場所は横浜市の中華街の関帝廟の近くで横浜の元居留地141番でジョセフ・ヒコの居館も兼ねていた。

山陽電車ではジョセフ・ヒコの海外新聞発行150年を記念して「ジョセフ・ヒコの史跡めぐりと

琵琶弾き語り鑑賞ウォーク」が企画され2014年6月4日に実施されます。

これに先立ち予想されるコースを先取りして写真とともに紹介します。

(1) 集合場所 向ケ池公園 10:00

向ケ池公園の看板と彫刻作品展示とその説明板です。 2011-3-26撮影

山陽電鉄播磨町駅を下車すると徒歩2分圏内に向ケ池公園の他に播磨町役場、公民館、図書館

商工会などがあります。

(2)播磨町中央公民館の前のジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)の銅像

播磨町公民館の正面玄関の脇に、本日写真紹介しますジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)の

銅像があります。

この銅像は1980年4月12日に播磨町ライオンズクラブが寄贈したものです。

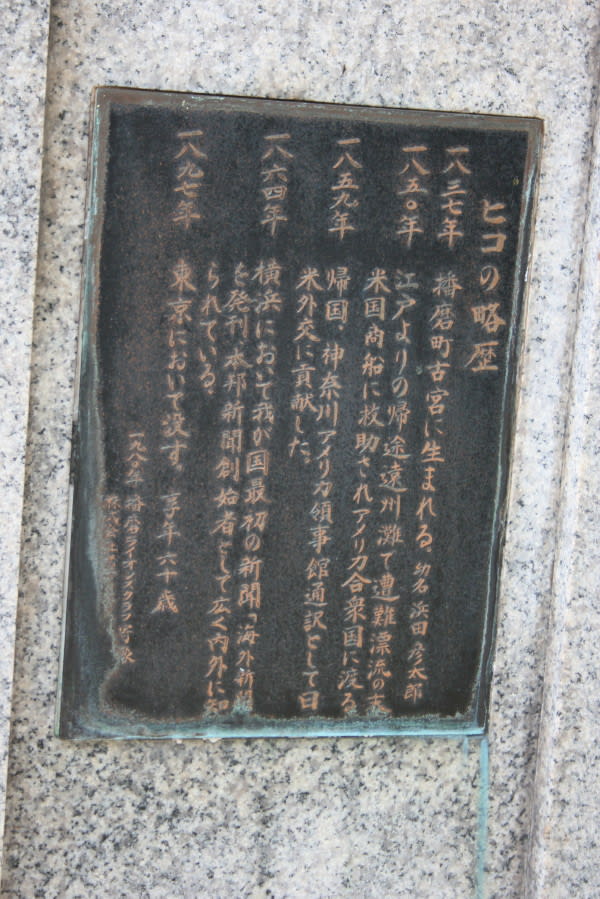

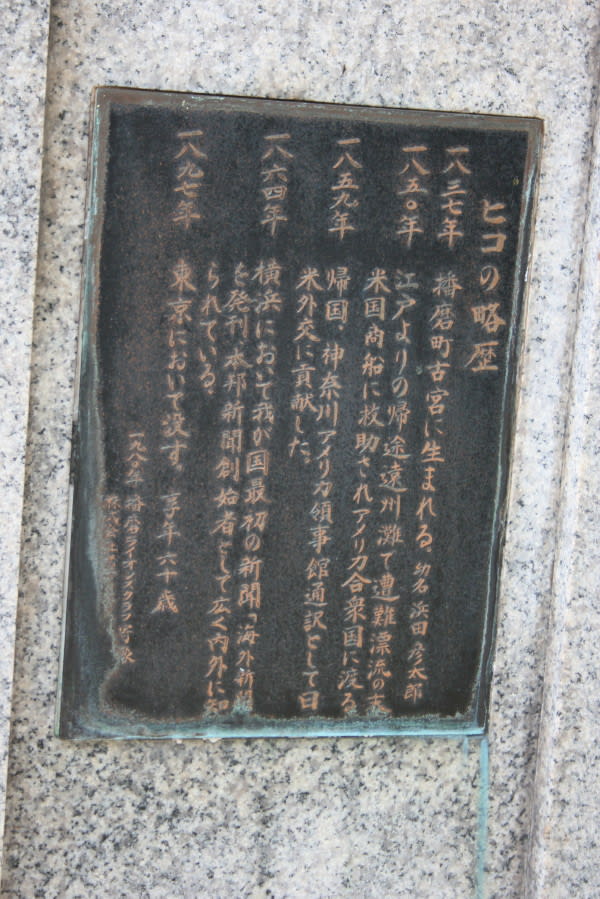

「浜田 彦蔵(はまだ ひこぞう、旧字体:濱田彦藏、天保8年8月21日(1837年9月20日)

ー明治30年(1897年)12月12日)は幕末に活躍した通訳、貿易商。「新聞の父」と言われる。

洗礼名はジョセフ・ヒコ (Joseph Heco)。幼名は彦太郎(ひこたろう)。

帰国後は「アメ彦」の通称で知られた。

播磨国加古郡阿閇(あへ)村古宮(現・兵庫県加古郡播磨町)で生まれる。

幼い頃(1841年 彦太郎4歳)に父を、嘉永3年(旧暦で5月18日=1850年6月27日)、

彦太郎13歳の時に母を亡くす。

その直後に義父の船(住吉丸)に乗って海に出て

途中(熊野 久喜または九鬼)で知人の船である栄力丸に乗り換えて

江戸に向かう航海中、その船が10月29日(11月22日)に

紀伊半島の大王岬沖で難破。(彦蔵が14歳の時である)

2ヶ月太平洋を漂流した後、12月21日(1852年1月22日)に南鳥島付近で

アメリカの商船・オークランド号に発見され救助される。 」

オークランド号はサンフランシスコに到着(1852年3月4日)し20日間ほどが

過ぎた頃、ポーク号という船に乗り換えさせられボルチモアのマークスという記者

がやってきてネゲレオタイプ(銀板写真法)で写真が撮られました。」

以上Wikipediaより一部加筆

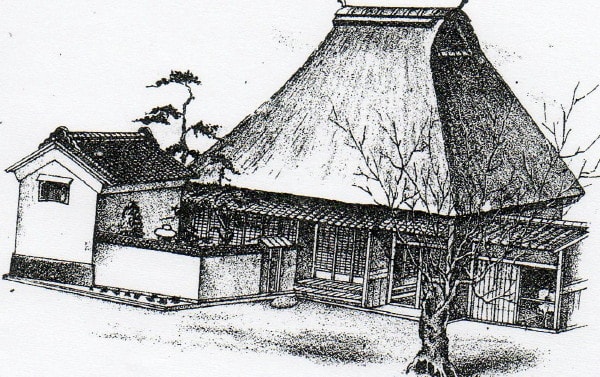

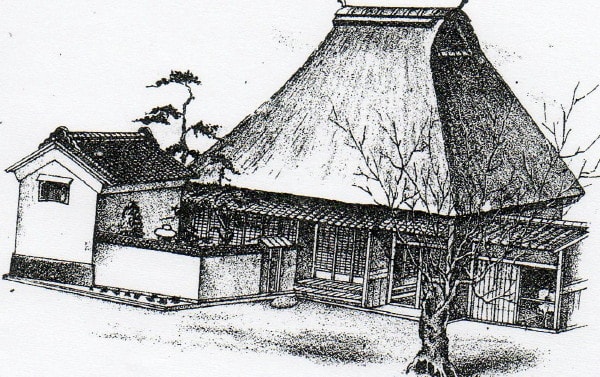

下の写真は生家です。(今回はコース外)

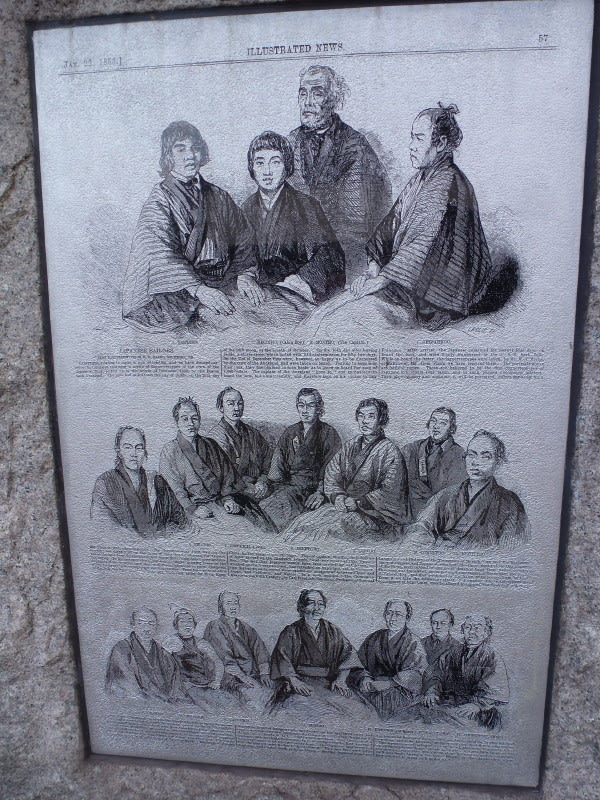

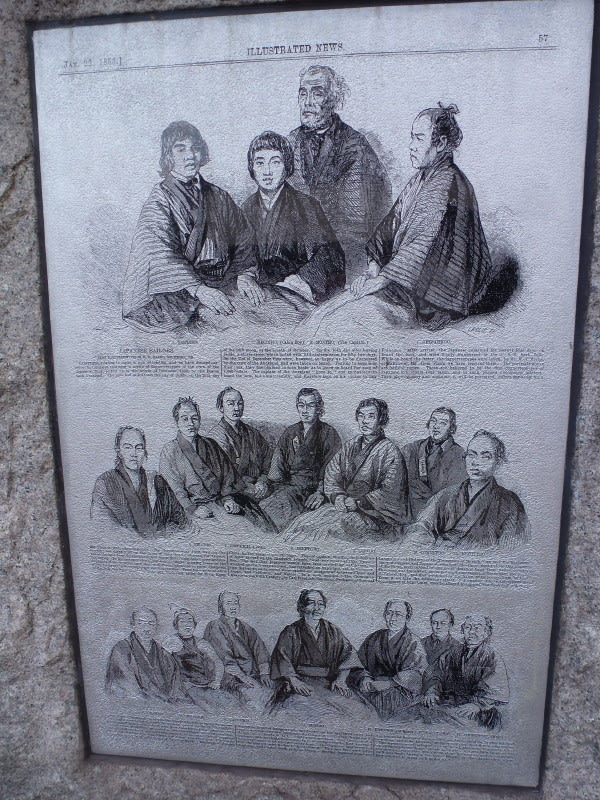

上の写真はThe Narrative of a Japaneseに掲載されているジョセフ・ヒコの

生家のイラストです。

出典:The Narrative of a Japanese

What he has seen and the people he has met in the course of the last forty years

By JOSEPH HECO Edited by James Murdoch,M.A

(FROM THE TIME OF HIS BEING CASTWAY IN 1850 DOWN TO THE FIGHT OF SHIMONOSEKI

小生のブログでの紹介(下記サイト)

http://seiyo39.exblog.jp/18443787/

下の写真(Wikipediaより)が濱田彦蔵=ジョセフ ヒコの14歳の写真です。

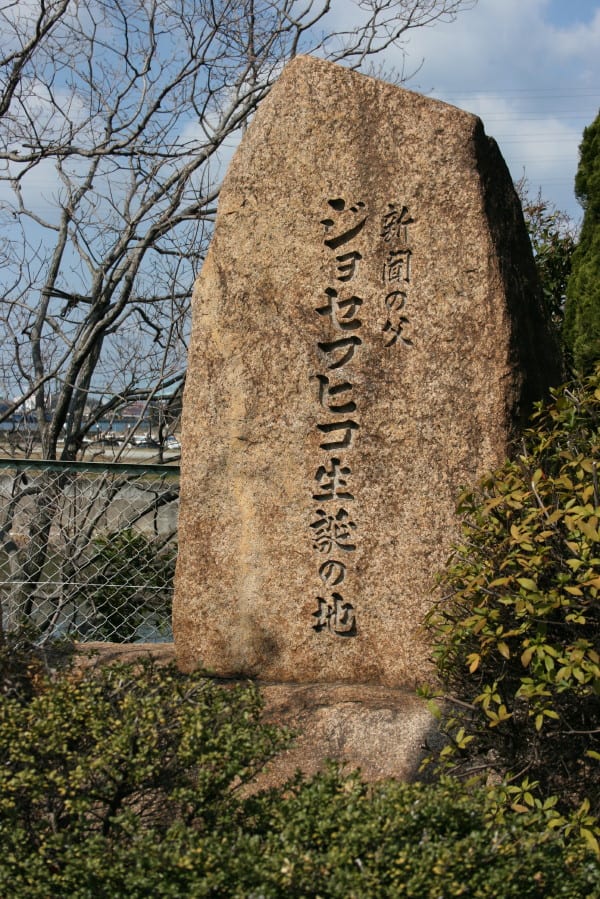

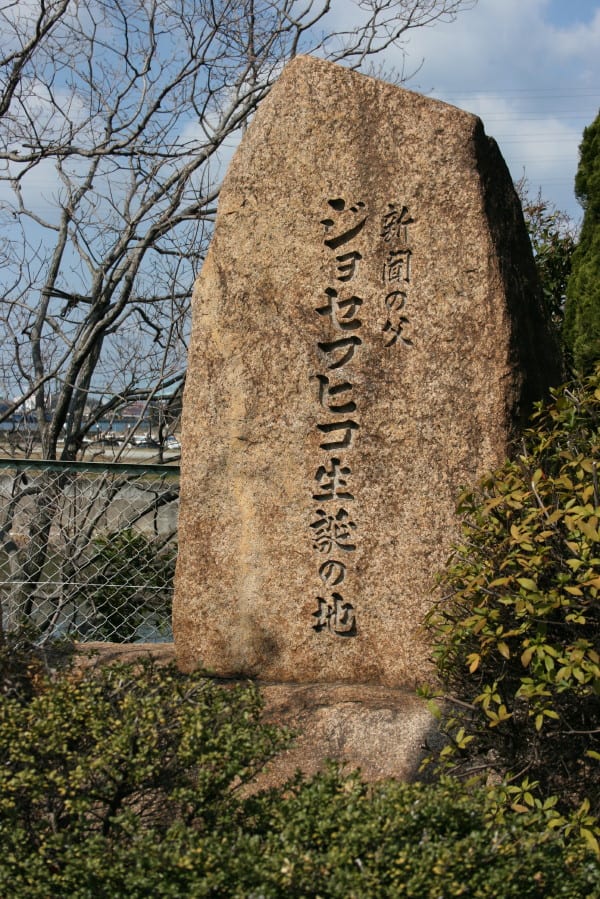

(3)ジョセフ・ヒコ生誕の地の碑

上の写真はジョセフ・ヒコ生誕の地の碑。石碑の場所は539号線で新島に向かい播磨大橋の

手前で新島に向かって右手にあります。その右手は喜瀬川地図は下記サイトで紹介。

http://seiyo39.exblog.jp/15128849/

(3’)播磨小学校 新聞の父濱田彦蔵の碑 行かないか?

この碑は昭和35年12月12日に建立されたもので、ジョセフ ヒコ記念会の

会長であった近盛晴嘉氏がジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)の偉業を

讃えた碑文を執筆されています。

(4)蓮花寺

ジョセフ・ヒコが両親と兄弟のために蓮花寺に明治3年(1870)11月

に建てた横文字の墓

上の写真は正面で親族の戒名が刻まれています。

心観浄念信士 多分義兄

弘覚自性信士 多分祖父 安政三丙辰十二月二十三日

修善即到信女 実母 嘉永三庚戌五月十有八日

秋覚良秀信士 養父 元治甲子年七月廿有八日

養父の名前は浜田 吉左衛門

上の右に書いた年月日(旧暦)は没年(墓石の左側に書かれています)です。

上の写真は英文で下記のように刻まれています。現在の姿では詠み難い。

Erected

to the

Memory

of his

Parents &

Family

by

Joseph Heco

December

1870

説明板へのリンク

蓮花寺紹介のサイト(小生のブログ)

http://seiyo39.exblog.jp/15150921/

(5)石ケ池公園(休憩?) 写真なし

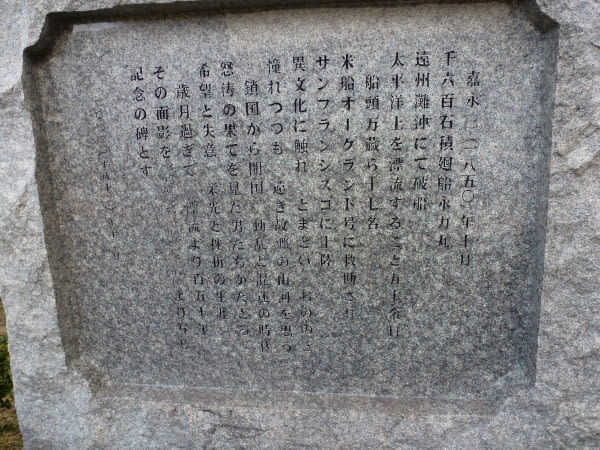

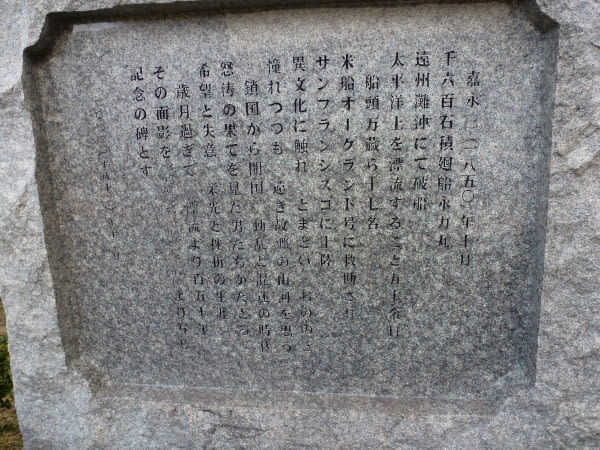

(6)正願寺 永力丸漂流150年記念碑

播磨町古田の正願寺にある表記「怒涛を越えた男たち」の石碑の写真 撮影:2014-2-22

2014-2-22の訪問記

(7)播磨町郷土資料館、大中遺跡公園、兵庫県立考古博物館 ゴール

小生のブログで紹介

http://seiyo39.exblog.jp/15157431/

上の写真は当日の昼食の風景。

(8)琵琶弾き語り鑑賞

川村旭芳さんの琵琶弾き語り鑑賞に先立ち播磨町郷土資料館の宮柳靖館長から

ジョセフ・ヒコの簡単な解説がありました。

17人の栄力丸乗組員が遠州灘沖から暴風雨にあい52日間漂流したが全員がオークランド

に救助され無事であった要因について述べられました。

17名の平均年齢が31.5歳と若かったこと、以前に漂流した経験者が3名いたからと説明。

10代・・・・2名

ジョセフ・ヒコ(13歳)と仙太郎(サム・パッチ 倉助 倉蔵)18歳

20代・・・・7名

民蔵(大吉)25歳、次作(トラ)28歳?、清太郎(性兵衛 本荘善次郎)26歳

興太郎(利七、文太 佐伯文太)27歳、亀蔵 22歳、徳兵衛 29歳

安太郎 25歳

30代・・・・5名

岩吉(ダン 伝吉 Dan Ketch)33歳、喜代蔵(助兵衛、久蔵 浜本帰平)37歳

源次郎(浅右衛門 山口洋五郎 山口洋右衛門)38歳、京助 31歳

幾松 37歳

40代・・・・2名

甚八 43歳、長助 48歳

60代・・・・1名

萬蔵 60歳

栄力丸の漂流&救助に関する記事

ジョセフ・ヒコなど17人の栄力丸乗組員が米国のオークランド号により救出される

上の写真は川村旭芳さんの琵琶弾き語りの前の前座説明。

参考:須磨寺大茶会での川村旭芳さんの筑前琵琶弾き語りと井上由理子さんの白拍子の舞と語り

で演題は「源平絵巻 祇王と仏」

第31回 須磨大茶会 0n 2012-4-29

追記:6月7日のイベント情報

日時:2014年6月7日(土)13時30分~15時

ジョセフ・ヒコ新聞発行150周年記念

「播磨町歴史講座」にて、川村旭芳の母 川村素子が

播磨町郷土資料館館長との対談形式で講演いたします。

【会場】 兵庫県 播磨町中央公民館 視聴覚室

(山陽電鉄「播磨町」駅より南へ徒歩約3分)

【主催・お問合せ】 播磨町郷土資料館 tel:079-435-5000

予約不要、当日先着順受付

ジョセフ・ヒコ関連のブログ(小生のブログ)

ジョセフ・ヒコが通訳として来日したアメリカ領事館跡(本覺寺)訪問記 on 2014-3-14

浄世夫彦之墓(ジョセフ・ヒコと妻の濱田 子(ちょうこ)の墓)in 青山霊園の外人墓地 on 2014-3-14

ジョセフ・ヒコなど17人の栄力丸乗組員が米国のオークランド号により救出される

日本国新聞発祥之地の碑 in 横浜関帝廟通 on 2014-3-14

新聞の父 ジョセフ・ヒコが小惑星の名前に

ジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)はギネスブックに残るようなはじめ物語が多数

ありますので紹介します。

1)日本人として禁教後最初にキリスト教の洗礼を受けた。

1854年10月30日 USA ボルチモアの教会

名前は Cathedral of The Assumption B.V.M

B.V.Mはラテン語でBeata Virgo Maria出英語では

Blessed Virgin Maryとなり聖少女マリアと直訳できる。

この教会は1806年に建てられたものであるが現在もある由緒ある

教会である。

2)日本人として初めてUSAの大統領(ブキャナン大統領)と合う

1857年 11月25日

1962年3月12日にはリンカーン大統領とも会っています。

3)日本人として初めてアメリカの市民権を得る

1858年6月30日

4)日本人で初めて6,000mの深さの海底を調査。

1858年9月~11月 測量船の小帆船 クーパー号(ブルック艦長)

5)日本のアメリカ領事館で初めての日本人通訳

1859年 5月29日 事前に駐日公使ハリスと上海で合流

6)日本で初めて新聞 海外新聞を発刊

新暦で元治元年(1864)6月28日 旧暦では1864年5月25日

7)初めての国立銀行条例をつくる。

1872年渋沢栄一の下で英国人のシャンド(Alexander Allan Shand)

と協働でつくった。

8)神戸で初めての電灯にヒコの精米所の蒸気機関が使用される。

1884年12月

9)日本人初めての英文の自伝書 The narrative of a Japaneseを発刊

上巻は1892年 下巻は1895年に刊行

日本初の活字を使用した本格的な邦字新聞「海外新聞」を発刊した日である。

場所は横浜市の中華街の関帝廟の近くで横浜の元居留地141番でジョセフ・ヒコの居館も兼ねていた。

山陽電車ではジョセフ・ヒコの海外新聞発行150年を記念して「ジョセフ・ヒコの史跡めぐりと

琵琶弾き語り鑑賞ウォーク」が企画され2014年6月4日に実施されます。

これに先立ち予想されるコースを先取りして写真とともに紹介します。

(1) 集合場所 向ケ池公園 10:00

向ケ池公園の看板と彫刻作品展示とその説明板です。 2011-3-26撮影

山陽電鉄播磨町駅を下車すると徒歩2分圏内に向ケ池公園の他に播磨町役場、公民館、図書館

商工会などがあります。

(2)播磨町中央公民館の前のジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)の銅像

播磨町公民館の正面玄関の脇に、本日写真紹介しますジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)の

銅像があります。

この銅像は1980年4月12日に播磨町ライオンズクラブが寄贈したものです。

「浜田 彦蔵(はまだ ひこぞう、旧字体:濱田彦藏、天保8年8月21日(1837年9月20日)

ー明治30年(1897年)12月12日)は幕末に活躍した通訳、貿易商。「新聞の父」と言われる。

洗礼名はジョセフ・ヒコ (Joseph Heco)。幼名は彦太郎(ひこたろう)。

帰国後は「アメ彦」の通称で知られた。

播磨国加古郡阿閇(あへ)村古宮(現・兵庫県加古郡播磨町)で生まれる。

幼い頃(1841年 彦太郎4歳)に父を、嘉永3年(旧暦で5月18日=1850年6月27日)、

彦太郎13歳の時に母を亡くす。

その直後に義父の船(住吉丸)に乗って海に出て

途中(熊野 久喜または九鬼)で知人の船である栄力丸に乗り換えて

江戸に向かう航海中、その船が10月29日(11月22日)に

紀伊半島の大王岬沖で難破。(彦蔵が14歳の時である)

2ヶ月太平洋を漂流した後、12月21日(1852年1月22日)に南鳥島付近で

アメリカの商船・オークランド号に発見され救助される。 」

オークランド号はサンフランシスコに到着(1852年3月4日)し20日間ほどが

過ぎた頃、ポーク号という船に乗り換えさせられボルチモアのマークスという記者

がやってきてネゲレオタイプ(銀板写真法)で写真が撮られました。」

以上Wikipediaより一部加筆

下の写真は生家です。(今回はコース外)

上の写真はThe Narrative of a Japaneseに掲載されているジョセフ・ヒコの

生家のイラストです。

出典:The Narrative of a Japanese

What he has seen and the people he has met in the course of the last forty years

By JOSEPH HECO Edited by James Murdoch,M.A

(FROM THE TIME OF HIS BEING CASTWAY IN 1850 DOWN TO THE FIGHT OF SHIMONOSEKI

小生のブログでの紹介(下記サイト)

http://seiyo39.exblog.jp/18443787/

下の写真(Wikipediaより)が濱田彦蔵=ジョセフ ヒコの14歳の写真です。

(3)ジョセフ・ヒコ生誕の地の碑

上の写真はジョセフ・ヒコ生誕の地の碑。石碑の場所は539号線で新島に向かい播磨大橋の

手前で新島に向かって右手にあります。その右手は喜瀬川地図は下記サイトで紹介。

http://seiyo39.exblog.jp/15128849/

(3’)播磨小学校 新聞の父濱田彦蔵の碑 行かないか?

この碑は昭和35年12月12日に建立されたもので、ジョセフ ヒコ記念会の

会長であった近盛晴嘉氏がジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)の偉業を

讃えた碑文を執筆されています。

(4)蓮花寺

ジョセフ・ヒコが両親と兄弟のために蓮花寺に明治3年(1870)11月

に建てた横文字の墓

上の写真は正面で親族の戒名が刻まれています。

心観浄念信士 多分義兄

弘覚自性信士 多分祖父 安政三丙辰十二月二十三日

修善即到信女 実母 嘉永三庚戌五月十有八日

秋覚良秀信士 養父 元治甲子年七月廿有八日

養父の名前は浜田 吉左衛門

上の右に書いた年月日(旧暦)は没年(墓石の左側に書かれています)です。

上の写真は英文で下記のように刻まれています。現在の姿では詠み難い。

Erected

to the

Memory

of his

Parents &

Family

by

Joseph Heco

December

1870

説明板へのリンク

蓮花寺紹介のサイト(小生のブログ)

http://seiyo39.exblog.jp/15150921/

(5)石ケ池公園(休憩?) 写真なし

(6)正願寺 永力丸漂流150年記念碑

播磨町古田の正願寺にある表記「怒涛を越えた男たち」の石碑の写真 撮影:2014-2-22

2014-2-22の訪問記

(7)播磨町郷土資料館、大中遺跡公園、兵庫県立考古博物館 ゴール

小生のブログで紹介

http://seiyo39.exblog.jp/15157431/

上の写真は当日の昼食の風景。

(8)琵琶弾き語り鑑賞

川村旭芳さんの琵琶弾き語り鑑賞に先立ち播磨町郷土資料館の宮柳靖館長から

ジョセフ・ヒコの簡単な解説がありました。

17人の栄力丸乗組員が遠州灘沖から暴風雨にあい52日間漂流したが全員がオークランド

に救助され無事であった要因について述べられました。

17名の平均年齢が31.5歳と若かったこと、以前に漂流した経験者が3名いたからと説明。

10代・・・・2名

ジョセフ・ヒコ(13歳)と仙太郎(サム・パッチ 倉助 倉蔵)18歳

20代・・・・7名

民蔵(大吉)25歳、次作(トラ)28歳?、清太郎(性兵衛 本荘善次郎)26歳

興太郎(利七、文太 佐伯文太)27歳、亀蔵 22歳、徳兵衛 29歳

安太郎 25歳

30代・・・・5名

岩吉(ダン 伝吉 Dan Ketch)33歳、喜代蔵(助兵衛、久蔵 浜本帰平)37歳

源次郎(浅右衛門 山口洋五郎 山口洋右衛門)38歳、京助 31歳

幾松 37歳

40代・・・・2名

甚八 43歳、長助 48歳

60代・・・・1名

萬蔵 60歳

栄力丸の漂流&救助に関する記事

ジョセフ・ヒコなど17人の栄力丸乗組員が米国のオークランド号により救出される

上の写真は川村旭芳さんの琵琶弾き語りの前の前座説明。

参考:須磨寺大茶会での川村旭芳さんの筑前琵琶弾き語りと井上由理子さんの白拍子の舞と語り

で演題は「源平絵巻 祇王と仏」

第31回 須磨大茶会 0n 2012-4-29

追記:6月7日のイベント情報

日時:2014年6月7日(土)13時30分~15時

ジョセフ・ヒコ新聞発行150周年記念

「播磨町歴史講座」にて、川村旭芳の母 川村素子が

播磨町郷土資料館館長との対談形式で講演いたします。

【会場】 兵庫県 播磨町中央公民館 視聴覚室

(山陽電鉄「播磨町」駅より南へ徒歩約3分)

【主催・お問合せ】 播磨町郷土資料館 tel:079-435-5000

予約不要、当日先着順受付

ジョセフ・ヒコ関連のブログ(小生のブログ)

ジョセフ・ヒコが通訳として来日したアメリカ領事館跡(本覺寺)訪問記 on 2014-3-14

浄世夫彦之墓(ジョセフ・ヒコと妻の濱田 子(ちょうこ)の墓)in 青山霊園の外人墓地 on 2014-3-14

ジョセフ・ヒコなど17人の栄力丸乗組員が米国のオークランド号により救出される

日本国新聞発祥之地の碑 in 横浜関帝廟通 on 2014-3-14

新聞の父 ジョセフ・ヒコが小惑星の名前に

ジョセフ・ヒコ(Joseph Heco)はギネスブックに残るようなはじめ物語が多数

ありますので紹介します。

1)日本人として禁教後最初にキリスト教の洗礼を受けた。

1854年10月30日 USA ボルチモアの教会

名前は Cathedral of The Assumption B.V.M

B.V.Mはラテン語でBeata Virgo Maria出英語では

Blessed Virgin Maryとなり聖少女マリアと直訳できる。

この教会は1806年に建てられたものであるが現在もある由緒ある

教会である。

2)日本人として初めてUSAの大統領(ブキャナン大統領)と合う

1857年 11月25日

1962年3月12日にはリンカーン大統領とも会っています。

3)日本人として初めてアメリカの市民権を得る

1858年6月30日

4)日本人で初めて6,000mの深さの海底を調査。

1858年9月~11月 測量船の小帆船 クーパー号(ブルック艦長)

5)日本のアメリカ領事館で初めての日本人通訳

1859年 5月29日 事前に駐日公使ハリスと上海で合流

6)日本で初めて新聞 海外新聞を発刊

新暦で元治元年(1864)6月28日 旧暦では1864年5月25日

7)初めての国立銀行条例をつくる。

1872年渋沢栄一の下で英国人のシャンド(Alexander Allan Shand)

と協働でつくった。

8)神戸で初めての電灯にヒコの精米所の蒸気機関が使用される。

1884年12月

9)日本人初めての英文の自伝書 The narrative of a Japaneseを発刊

上巻は1892年 下巻は1895年に刊行