2014年3月16日(日)、JR高円寺駅の南側にある寺社を散策しました。

暫く記事追加を御無沙汰していましたがこのシリーズを再開します。

今回はその第6回で 永昌山 宗泰院を紹介します。

これまでの散策記

第1回 宿鳳山 高円寺

第2回 高円寺氷川神社(気象神社)

第3回 如法山 長善寺(赤門寺)

第4回 瑞祥山 鳳林寺

第5回 祥雲山 福寿院

永昌山 宗泰院の基本情報

住所:東京都杉並区高円寺南2丁目31−5 TEL:03-3311-3010

宗派:曹洞宗 山号:永昌山 御本尊:釈迦牟尼仏

Goo地図はこちら

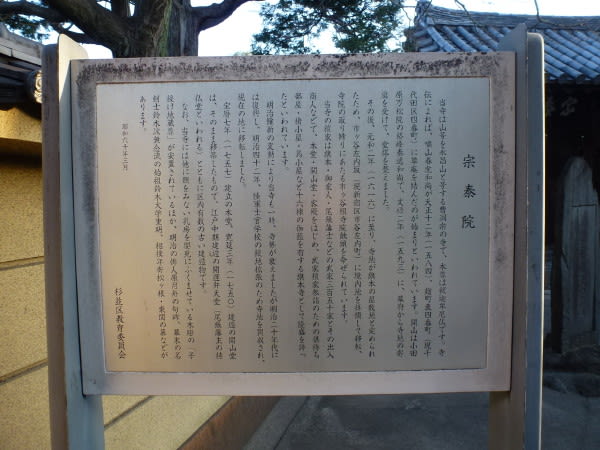

杉並区教育委員会の説明板(下の写真)をそのまま引用紹介します。

当寺は山号を永昌山と号する曹洞宗の寺で、本尊は釈迦牟尼仏です。寺伝によれば、嘯山春虎和尚が天正12年(1584)、麹町表四番町(現千代田区四番町)に草庵を結んだのが始まりといわれています。開山は小田原万松院の格峰泰逸和尚で、文禄2年(1593)に、幕府から寺地の寄進を受けて、堂塔を整えました。

その後、元和2年(1616)に至り、寺地が旗本の屋敷地と定められたため、市ヶ谷左内坂に境内地を拝領して移転、寺院の取締りにあたる市ヶ谷組寺院触頭を命ぜられています。

当寺の檀家は旗本・御家人・尾張藩士などの武家350家とその出入上人などで、本堂・開山堂・客殿をはじめ、武家檀家参詣のための供待ち部屋・槍小屋・馬小屋など十六棟の伽藍を有する旗本寺として隆盛を誇ったといわれています。

明治維新の変動により当寺も一時、寺勢が衰えましたが明治20年代には復興し、明治42年、陸軍士官学校の校地拡張のため寺地を買収され、現在の地に移転しました。

宝暦7年(1757)建立の本堂、寛延3年(1750)建造の開山堂は、そのまま移築したもので、江戸中期建造の開運弁天堂(尾張藩主の持仏堂といわれる)とともに区内有数の古い建造物です。

なお、当寺には他に類をみない乳房を嬰児にふくませている木彫の「子授け地蔵尊」が安置されているほか、明治の俳人原月舟の句碑、幕末の名剣士すずきは無念流の始祖鈴木大学重明、相撲年寄松ヶ根・東関の墓などがあります。

昭和60年3月 杉並区教育委員会

朝の早い時間で門が開いておらず中に入れず外観のみです。

暫く記事追加を御無沙汰していましたがこのシリーズを再開します。

今回はその第6回で 永昌山 宗泰院を紹介します。

これまでの散策記

第1回 宿鳳山 高円寺

第2回 高円寺氷川神社(気象神社)

第3回 如法山 長善寺(赤門寺)

第4回 瑞祥山 鳳林寺

第5回 祥雲山 福寿院

永昌山 宗泰院の基本情報

住所:東京都杉並区高円寺南2丁目31−5 TEL:03-3311-3010

宗派:曹洞宗 山号:永昌山 御本尊:釈迦牟尼仏

Goo地図はこちら

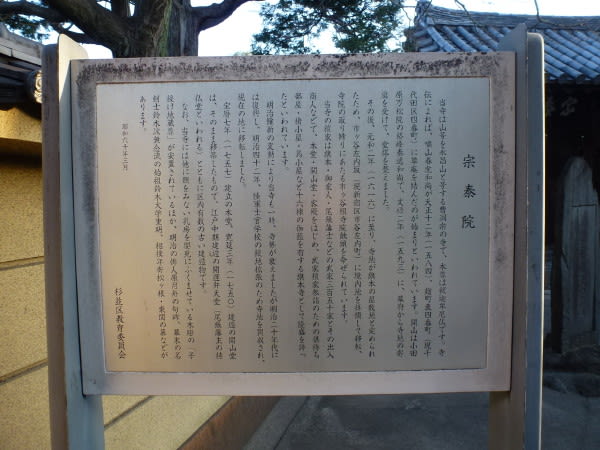

杉並区教育委員会の説明板(下の写真)をそのまま引用紹介します。

当寺は山号を永昌山と号する曹洞宗の寺で、本尊は釈迦牟尼仏です。寺伝によれば、嘯山春虎和尚が天正12年(1584)、麹町表四番町(現千代田区四番町)に草庵を結んだのが始まりといわれています。開山は小田原万松院の格峰泰逸和尚で、文禄2年(1593)に、幕府から寺地の寄進を受けて、堂塔を整えました。

その後、元和2年(1616)に至り、寺地が旗本の屋敷地と定められたため、市ヶ谷左内坂に境内地を拝領して移転、寺院の取締りにあたる市ヶ谷組寺院触頭を命ぜられています。

当寺の檀家は旗本・御家人・尾張藩士などの武家350家とその出入上人などで、本堂・開山堂・客殿をはじめ、武家檀家参詣のための供待ち部屋・槍小屋・馬小屋など十六棟の伽藍を有する旗本寺として隆盛を誇ったといわれています。

明治維新の変動により当寺も一時、寺勢が衰えましたが明治20年代には復興し、明治42年、陸軍士官学校の校地拡張のため寺地を買収され、現在の地に移転しました。

宝暦7年(1757)建立の本堂、寛延3年(1750)建造の開山堂は、そのまま移築したもので、江戸中期建造の開運弁天堂(尾張藩主の持仏堂といわれる)とともに区内有数の古い建造物です。

なお、当寺には他に類をみない乳房を嬰児にふくませている木彫の「子授け地蔵尊」が安置されているほか、明治の俳人原月舟の句碑、幕末の名剣士すずきは無念流の始祖鈴木大学重明、相撲年寄松ヶ根・東関の墓などがあります。

昭和60年3月 杉並区教育委員会

朝の早い時間で門が開いておらず中に入れず外観のみです。