2014年3月16日(日)、JR高円寺駅の南側にある寺社を散策しました。

今回はその第5回で 祥雲山 福寿院を紹介します。

これまでの散策記

第1回 宿鳳山 高円寺

第2回 高円寺氷川神社(気象神社)

第3回 如法山 長善寺(赤門寺)

第4回 瑞祥山 鳳林寺

祥雲山 福寿院の基本情報

住所:東京都杉並区高円寺南 2-40-5 TEL:03-3311-7525

宗派:曹洞宗 山号:祥雲山 御本尊:金銅釈迦如来像

開創:慶長19年(1614)4月

杉並八小の東隣にあります。明治40年(1907)4月に四谷2丁目から移転、寺町形成のきっかけとなったお寺です。

Google地図はこちら

由緒(現地の説明板より)

福寿院

当院は、祥雲山と号する曹洞宗の寺院です。

本尊は、像高46cmの金銅釈迦如来像(江戸期)で杉並区内においてはたいへんめずらしい「金銅仏」

です。江戸時代の「御府内備考続編」には、当寺の起立は不詳としながらも天正19年(1591)に

境内地を拝領したのを開創としています。

一方明治10年の「寺院明細帳」には、明確に慶長19年(1614)4月を開創としており、何等かの

根拠に基づいているようですが、くわしいことは明らかでありません。寺伝によれば開山は

雪底春積(寛永4年1627年寂)と伝えられ、徳川幕府創業に功績のあった伊賀藩士の慰霊のために、

同藩士の三浦氏等12人が開基となって開創したとされています。

当院は、「文政寺社書上」によると、麹町13丁目(現新宿区四谷2丁目)に境内拝領地549坪を持ち、

間口8間半奥行5間の本堂と、他に鎮守堂、薬師堂が建てられていました。明治40年4月区画整理の

ため現在地にに移りました。

現本堂は、昭和11年類焼で失い昭和39年再建されました。文化財として、地蔵菩薩立像(江戸初期)

地蔵菩薩半跏像(江戸初期)などがあります。

本堂の裏に「東京都指定旧跡(昭和15年2月指定)」となっている「渓斎池田英泉之墓」があります。

英泉(1790-1848)は江戸星ヶ岡(現千代田区永田町)に生まれ、多くの美人画、絵本や

木曽街道69次などの風景画を描いた、江戸時代後期の代表的な浮世絵師でした。

平成7年3月 杉並区教育委員会

上の写真は福寿院の遠景です。

上の写真は門を入って左手にある水子地蔵尊。

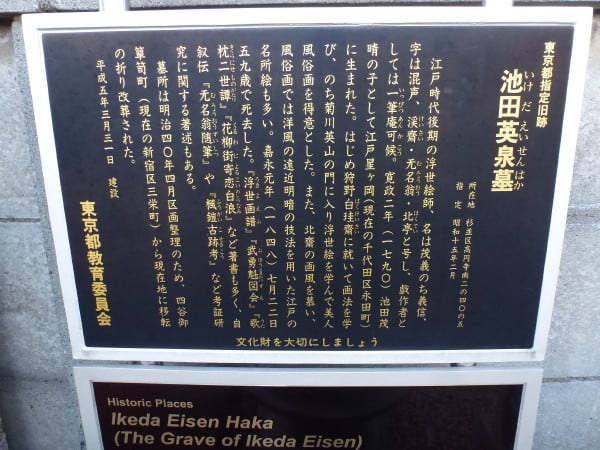

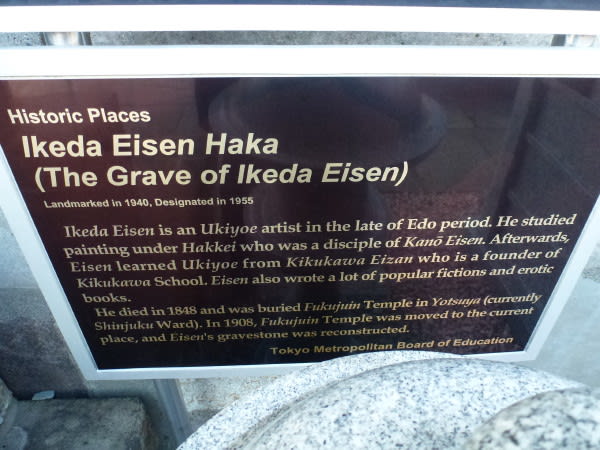

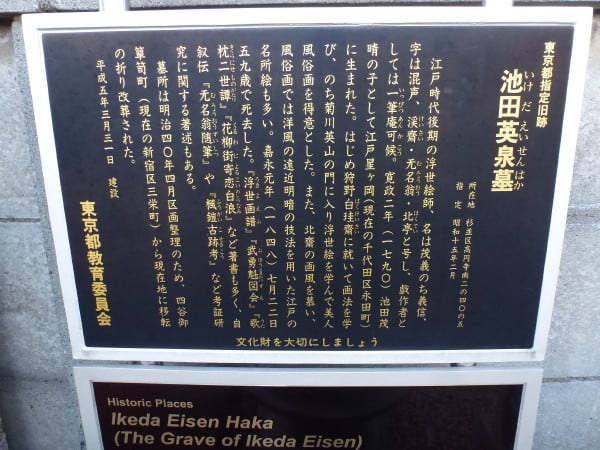

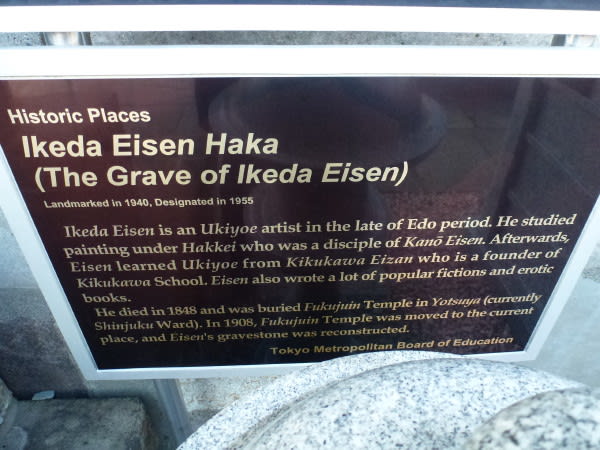

上の写真は東京都指定旧跡となっている池田英泉の墓です。

Wikipediaより渓斎 英泉=池田英泉の解説を引用させていただきます。

渓斎 英泉(けいさい えいせん、寛政2年〈1790年〉- 嘉永元年7月22日〈1848年8月20日〉)とは、

江戸時代後期に活躍した日本の浮世絵師。

浮世絵師としての英泉は、当初、師・英山が描くような儚げな女性の美人画を描いていたが、

その後、独自の妖艶な画風で人気を博することになる。6頭身で胴長、猫背気味という、屈折した

情念の籠った女性像が特徴である。また下唇が厚く、下顎が出たような顔も特徴的といえる。

英泉は深川のような岡場所や吉原遊廓の女を、妖艶さと強い意志を湛えた眼差しを持つ女性として

描いた。英泉の描いた肉筆美人画は、江戸時代の後期、文化・文政期の退廃的な美意識を象徴的に

表し、幕末の世情を反映したアクの強い画風を示している。それは“えぐみ”と言われる既存の

美意識を逆転させたところに美を見出す点で、時代の感覚と符合した。

説明板の拡大した画像はこちら

上の2枚の写真は池田英泉の説明板(現地 掲示)

今回はその第5回で 祥雲山 福寿院を紹介します。

これまでの散策記

第1回 宿鳳山 高円寺

第2回 高円寺氷川神社(気象神社)

第3回 如法山 長善寺(赤門寺)

第4回 瑞祥山 鳳林寺

祥雲山 福寿院の基本情報

住所:東京都杉並区高円寺南 2-40-5 TEL:03-3311-7525

宗派:曹洞宗 山号:祥雲山 御本尊:金銅釈迦如来像

開創:慶長19年(1614)4月

杉並八小の東隣にあります。明治40年(1907)4月に四谷2丁目から移転、寺町形成のきっかけとなったお寺です。

Google地図はこちら

由緒(現地の説明板より)

福寿院

当院は、祥雲山と号する曹洞宗の寺院です。

本尊は、像高46cmの金銅釈迦如来像(江戸期)で杉並区内においてはたいへんめずらしい「金銅仏」

です。江戸時代の「御府内備考続編」には、当寺の起立は不詳としながらも天正19年(1591)に

境内地を拝領したのを開創としています。

一方明治10年の「寺院明細帳」には、明確に慶長19年(1614)4月を開創としており、何等かの

根拠に基づいているようですが、くわしいことは明らかでありません。寺伝によれば開山は

雪底春積(寛永4年1627年寂)と伝えられ、徳川幕府創業に功績のあった伊賀藩士の慰霊のために、

同藩士の三浦氏等12人が開基となって開創したとされています。

当院は、「文政寺社書上」によると、麹町13丁目(現新宿区四谷2丁目)に境内拝領地549坪を持ち、

間口8間半奥行5間の本堂と、他に鎮守堂、薬師堂が建てられていました。明治40年4月区画整理の

ため現在地にに移りました。

現本堂は、昭和11年類焼で失い昭和39年再建されました。文化財として、地蔵菩薩立像(江戸初期)

地蔵菩薩半跏像(江戸初期)などがあります。

本堂の裏に「東京都指定旧跡(昭和15年2月指定)」となっている「渓斎池田英泉之墓」があります。

英泉(1790-1848)は江戸星ヶ岡(現千代田区永田町)に生まれ、多くの美人画、絵本や

木曽街道69次などの風景画を描いた、江戸時代後期の代表的な浮世絵師でした。

平成7年3月 杉並区教育委員会

上の写真は福寿院の遠景です。

上の写真は門を入って左手にある水子地蔵尊。

上の写真は東京都指定旧跡となっている池田英泉の墓です。

Wikipediaより渓斎 英泉=池田英泉の解説を引用させていただきます。

渓斎 英泉(けいさい えいせん、寛政2年〈1790年〉- 嘉永元年7月22日〈1848年8月20日〉)とは、

江戸時代後期に活躍した日本の浮世絵師。

浮世絵師としての英泉は、当初、師・英山が描くような儚げな女性の美人画を描いていたが、

その後、独自の妖艶な画風で人気を博することになる。6頭身で胴長、猫背気味という、屈折した

情念の籠った女性像が特徴である。また下唇が厚く、下顎が出たような顔も特徴的といえる。

英泉は深川のような岡場所や吉原遊廓の女を、妖艶さと強い意志を湛えた眼差しを持つ女性として

描いた。英泉の描いた肉筆美人画は、江戸時代の後期、文化・文政期の退廃的な美意識を象徴的に

表し、幕末の世情を反映したアクの強い画風を示している。それは“えぐみ”と言われる既存の

美意識を逆転させたところに美を見出す点で、時代の感覚と符合した。

説明板の拡大した画像はこちら

上の2枚の写真は池田英泉の説明板(現地 掲示)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます