紙のしりょう(資料)が いっぱいの、

紙のしりょう(資料)が いっぱいの、

チットの引き出し・・

そこには、

チットの心に つきささった

チットの心に つきささった 本やざっし(雑誌)の

本やざっし(雑誌)の

コピーが、

どっさり しまわれており・・

これを、「取捨選択させる」

というのが、

今回の もくひょう(目標)です

しかし・・・

「

「 あ~、これ、日高六郎の論評

あ~、これ、日高六郎の論評 2000年の

2000年の

『世界』2月号掲載ね~。なつかしい~

これはね・・

明治~昭和初期の

有名政治家「尾崎行雄 」の

」の

『墓標の代わりに』っていう論説

を、

戦後の社会学者・日高六郎が再読した

論評 なんだけどさあ、

若いころ読んで、「なるほど」と思って、

若いころ読んで、「なるほど」と思って、

コピーとっておいたわけよ

内容的には、

日中戦争の前哨戦やってる1932年に、

『いいかげん日本は国家主義の段階から解放され、国際主義へと移行すべきだ』

『いいかげん日本は国家主義の段階から解放され、国際主義へと移行すべきだ』

と 訴えた、

政治家・尾崎行雄の 政治論ね。

当時は、検閲も 相当厳しかったから、いかに

当時は、検閲も 相当厳しかったから、いかに

政界の重鎮・尾崎行雄の

言葉であっても、

軍国主義の世の中では

命がけの 呼びかけだったんだから

本人も、

『墓標の代わりに』って、いってるんだけど・・

それを 読み直した、

学者の 日高六郎(ひだかろくろう)が、

「2000年になっても、日本の国家主義・国民的身内主義は

「2000年になっても、日本の国家主義・国民的身内主義は

変わっていない。」

って 断じてて、

尾崎と同じように、

『いまや経済力や武力が 国家や国民を格付けするものではない時代なのだから、

いいかげん重症な身内中心主義から 切り替えなければならない。』

というようなことを

述べているわけ

そこから、また 20年たつわけだけど・・

まったくもって、今も日本は、身内中心主義だわ 世界もね

世界もね

重症

日高さん、去年、亡くなったんだけど・・、 最期は この状況を どう見ていたのかなあ。

日高さん、去年、亡くなったんだけど・・、 最期は この状況を どう見ていたのかなあ。

これから先の

日本や世界に、

のぞましい国際主義は おこるのか

私も、見つめていかなきゃ、ならないわっ

一・主婦の私が、

尾崎行雄や、日高六郎に

勝手に連なってしまって わるいけど・・

そういう気持ちを、忘れないためにも

このコピーは、一生とっておこう

このコピーは、一生とっておこう

」(チット)

」(チット)

(クリン家のお片づけ、「知識人の慧眼」にふれて、とんざ(頓挫) )

)

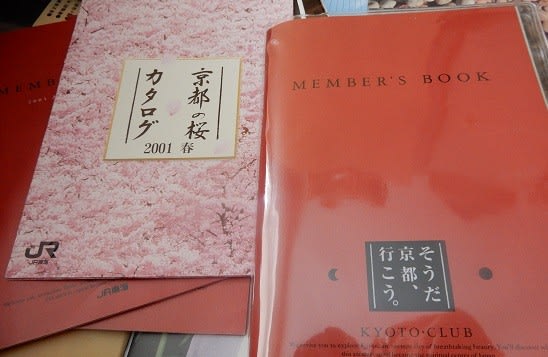

わが家で もっとも、モノが たまりやすい場所、「チットの部屋」

わが家で もっとも、モノが たまりやすい場所、「チットの部屋」 今回は、紙のしりょう(資料)で いっぱいの、

今回は、紙のしりょう(資料)で いっぱいの、 うちのチット

うちのチット や

や とくに 多いのは、何度も 足をはこんでいる

とくに 多いのは、何度も 足をはこんでいる 、

、 「その時の、楽しい思い出

「その時の、楽しい思い出 が 捨てられないの~」

が 捨てられないの~」 20年前の『るるぶ』や『まっぷる』さえ、

20年前の『るるぶ』や『まっぷる』さえ、

前世紀のだよ

前世紀のだよ それは、まだ『京都初心者

それは、まだ『京都初心者 』だったころに、

』だったころに、 、

、

京都は、主要観光地の

京都は、主要観光地の

ほら見て・・、去年クリンも行った、

ほら見て・・、去年クリンも行った、

が

が  「

「 ゆいいつ(唯一)「書籍コーナー」で見つけてきた

ゆいいつ(唯一)「書籍コーナー」で見つけてきた 「・・ぼ、ぼうめい・ロシア料理

「・・ぼ、ぼうめい・ロシア料理 ではなく

ではなく 」の時代に、

」の時代に、 、

、 2人のロシア人は、「

2人のロシア人は、「 この本を 書いたようで、

この本を 書いたようで、 ロシア料理を 紹介しながらも、

ロシア料理を 紹介しながらも、 「お茶はウオッカではない、たくさんは飲めない」

「お茶はウオッカではない、たくさんは飲めない」

「女はボルシチを 心の中で、ときには顔に涙を流しながら作る。

「女はボルシチを 心の中で、ときには顔に涙を流しながら作る。 「料理と人生、つい比較してしまう。・・・しかし、料理は

「料理と人生、つい比較してしまう。・・・しかし、料理は 「いい料理とは不定形の自然力に対する体系の闘いである。

「いい料理とは不定形の自然力に対する体系の闘いである。 「bunkamuraミュージアム」は、グッズよりも、かんれんしょせき(関連書籍)

「bunkamuraミュージアム」は、グッズよりも、かんれんしょせき(関連書籍)

で

で 「源氏の将軍

「源氏の将軍 」と、こつ(骨)肉の争い

」と、こつ(骨)肉の争い

町の名前(修善寺)

町の名前(修善寺) となった、この

となった、この ゆうへい(幽閉)されて、殺された

ゆうへい(幽閉)されて、殺された ひげき(悲劇)のしょうぐん(将軍)

ひげき(悲劇)のしょうぐん(将軍)

この「修禅寺」で、彼が しょぞう(所蔵)してた、

この「修禅寺」で、彼が しょぞう(所蔵)してた、 ぶがく(舞楽)の お面を、たまたま目にして

ぶがく(舞楽)の お面を、たまたま目にして おかもときどう(岡本綺堂)

おかもときどう(岡本綺堂) (「半七捕物帳」を 書いた人です

(「半七捕物帳」を 書いた人です

鎌倉時代の初め、ここ・修善寺に、

鎌倉時代の初め、ここ・修善寺に、 ある日、修禅寺にて 囚われの身であった、鎌倉幕府の

ある日、修禅寺にて 囚われの身であった、鎌倉幕府の なぜか、夜叉王、いくら・心をこめても、

なぜか、夜叉王、いくら・心をこめても、

やがて、依頼主の「将軍・源頼家」は、夜討を

やがて、依頼主の「将軍・源頼家」は、夜討を

それを聞いた

それを聞いた 夜叉王は、

夜叉王は、 と

と  ・・・とまあ、こんな 内容ですが、

・・・とまあ、こんな 内容ですが、 実は、だいぶ・みやび(雅)

実は、だいぶ・みやび(雅) に

に

と、

と、 との

との

が、

が、

「

「

恋愛成就のご利益がある

恋愛成就のご利益がある

「あれっ

「あれっ

出ちょう(張)

出ちょう(張) から かえった・次の日

から かえった・次の日 、

、 ダン=ブラウンの いちばん・あたらしい

ダン=ブラウンの いちばん・あたらしい 『ダ・ヴィンチ・コード』で 有名になった、

『ダ・ヴィンチ・コード』で 有名になった、 スペインを ぶたい(舞台)に、ラングドン先生が

スペインを ぶたい(舞台)に、ラングドン先生が

映画化を 前てい(提)とした・ハデ(派手)

映画化を 前てい(提)とした・ハデ(派手) 今回の話は、殺されたのが、IT界の「億万長者」

今回の話は、殺されたのが、IT界の「億万長者」

けっこう、今を生きる・人々にとって、さし迫ったテーマ

けっこう、今を生きる・人々にとって、さし迫ったテーマ

「人間はどこから来たのか・・どこへ行くのか・・

「人間はどこから来たのか・・どこへ行くのか・・ 未来学者による「世紀のプレゼン

未来学者による「世紀のプレゼン そんな、さすがの 話はこび

そんな、さすがの 話はこび 日本人のチットには、いまいち・ピンと

日本人のチットには、いまいち・ピンと 「

「 (・・・一回、本よんだだけじゃ、

(・・・一回、本よんだだけじゃ、

クリンたちも、子どものころ、大好きだった

クリンたちも、子どものころ、大好きだった かこさんの絵本の中では イキイキと

かこさんの絵本の中では イキイキと 『だるまちゃんとかまどんちゃん』(東北地方の

『だるまちゃんとかまどんちゃん』(東北地方の 『だるまちゃんとはやたちゃん』(源頼政の従者・猪早太)

『だるまちゃんとはやたちゃん』(源頼政の従者・猪早太) 『だるまちゃんとキジムナちゃん』(沖縄の精霊)

『だるまちゃんとキジムナちゃん』(沖縄の精霊) 晩年も、まったくブレずに、作品を 世に

晩年も、まったくブレずに、作品を 世に

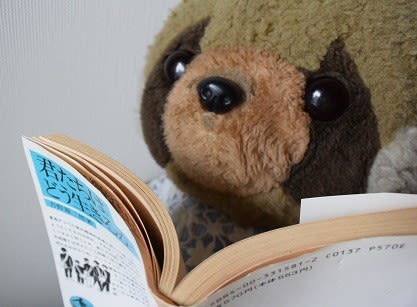

京大前の、古本屋さんに 立ちよったさい、

京大前の、古本屋さんに 立ちよったさい、 去年(2017年)

去年(2017年)

マンガが、去年、けっこう

マンガが、去年、けっこう 「

「 作者が伝えようとする、核の部分は、

作者が伝えようとする、核の部分は、 もともと、この本は、よしのげんざぶろう(吉野源三郎)

もともと、この本は、よしのげんざぶろう(吉野源三郎) 本の主人公は、戦前の、中学生の 男の子

本の主人公は、戦前の、中学生の 男の子

時は、だい(第)二次世界大戦

時は、だい(第)二次世界大戦 そんな時に

そんな時に

「

「 いわれたとおりに 行動し、

いわれたとおりに 行動し、 「

「 だから、お互いに、そういう人々に 余計にはずかしい思いを

だから、お互いに、そういう人々に 余計にはずかしい思いを 貧しい暮らしをしている人々は、

貧しい暮らしをしている人々は、 「

「 しかし、僕たちは、一応はその人々に 頭を下げた上で、

しかし、僕たちは、一応はその人々に 頭を下げた上で、 「

「 しかし、そういう苦しみの中でも、一番深く 僕たちの心に

しかし、そういう苦しみの中でも、一番深く 僕たちの心に 自分の行動を 振りかえってみて、損得からではなく、

自分の行動を 振りかえってみて、損得からではなく、 「

「 こんなに、何ヵ所も、ページの端を 折ってるの

こんなに、何ヵ所も、ページの端を 折ってるの 私って、さいきん、心が けがれていたかも・・

私って、さいきん、心が けがれていたかも・・

それは 20世紀初め、名家

それは 20世紀初め、名家 で、6人のつま(妻)

で、6人のつま(妻) ですが

ですが 中国の四大きしょ(奇書)のひとつ、「金瓶梅(きんぺいばい)」

中国の四大きしょ(奇書)のひとつ、「金瓶梅(きんぺいばい)」 あいよく(愛欲)生活

あいよく(愛欲)生活 を 描いたお話・・

を 描いたお話・・ 日本の作家・山田風太郎

日本の作家・山田風太郎 「原作を上回る・傑作である

「原作を上回る・傑作である チットによれば、とう(登)場人物・シチュエーション、ともに、

チットによれば、とう(登)場人物・シチュエーション、ともに、

だけど、そこに 「連続殺人事件」を おりこみ

だけど、そこに 「連続殺人事件」を おりこみ

山田版・さい(最)大の よみどころ

山田版・さい(最)大の よみどころ その、世にもまれなる・びぼう(美貌)

その、世にもまれなる・びぼう(美貌) ヒロイン・はんきんれん(

ヒロイン・はんきんれん( 冷こく(酷)きわまりない、

冷こく(酷)きわまりない、 はんきんれん

はんきんれん 、

、 『妖異金瓶梅』では、彼女のみりょく(魅力)

『妖異金瓶梅』では、彼女のみりょく(魅力) どく(読)者は

どく(読)者は

「

「 『美人評論家』を 自負する、この私ですら

『美人評論家』を 自負する、この私ですら

というわけで、

というわけで、 「でもさあ~・・ 今年の新刊で おもしろかった本、

「でもさあ~・・ 今年の新刊で おもしろかった本、 「

「

ぶっし(仏師)・うんけい(運慶)・・

ぶっし(仏師)・うんけい(運慶)・・

このぞう(像)、「運慶・快慶が作った

このぞう(像)、「運慶・快慶が作った 2人のことを、おやこ(親子)だと 思っている人も

2人のことを、おやこ(親子)だと 思っている人も

同じ「慶派」というグループに ぞくする、

同じ「慶派」というグループに ぞくする、 立場的には、一門のボスの子である、うんけい(運慶)

立場的には、一門のボスの子である、うんけい(運慶) かいけい(快慶)

かいけい(快慶) うんけい(運慶)とは ことなる・スタイル

うんけい(運慶)とは ことなる・スタイル

かいけい(快慶)が好きな・うちのチット

かいけい(快慶)が好きな・うちのチット そのことを、昭和の「社会派推理作家

そのことを、昭和の「社会派推理作家 「あれは、どっちが運慶か快慶か 分からんじゃないか。

「あれは、どっちが運慶か快慶か 分からんじゃないか。 松本せいちょう(清張)のたんぺん(短編)

松本せいちょう(清張)のたんぺん(短編) れきし(歴史)上の ビッグアーティスト

れきし(歴史)上の ビッグアーティスト その中で、うんけい(運慶)は、野心あふれる

その中で、うんけい(運慶)は、野心あふれる 主人公・うんけい(運慶)

主人公・うんけい(運慶)

生きた人間の体に

生きた人間の体に  すると、武士の世の おとずれが、うんけい(運慶)の作風を

すると、武士の世の おとずれが、うんけい(運慶)の作風を に

に うんけい(運慶)の心の中には、天才のおとうと弟子・「快慶」への

うんけい(運慶)の心の中には、天才のおとうと弟子・「快慶」への

という、切り口です

という、切り口です ・・・自分には作れない、せいひつ(静謐)で、

・・・自分には作れない、せいひつ(静謐)で、

それを聞いて、運慶は がっかりするんだけど・・、

それを聞いて、運慶は がっかりするんだけど・・、 あの2体は、あきらかに、拝みたくなるレベルだよ。。

あの2体は、あきらかに、拝みたくなるレベルだよ。。 」

」 といって、チットが、とだな(戸棚)から、

といって、チットが、とだな(戸棚)から、 、

、 「

「 でも・・ 時々、こっちの、

でも・・ 時々、こっちの、 わかった

わかった さいごのあれ、だそく(蛇足)じゃない~?」

さいごのあれ、だそく(蛇足)じゃない~?」

、小田急せん(線)の

、小田急せん(線)の 小田急でんてつ(電鉄)のフリーペーパー、

小田急でんてつ(電鉄)のフリーペーパー、 クリンとチットは、がっかりしました

クリンとチットは、がっかりしました ここ・数年、小田急せん(線)にのるたびに、

ここ・数年、小田急せん(線)にのるたびに、

大人の女子

大人の女子 女子力の高さや、セレブな日じょう(常)が

女子力の高さや、セレブな日じょう(常)が 」を

」を )

) コラムは4年間・つづいてたそうですが、その中で

コラムは4年間・つづいてたそうですが、その中で  はやし先生が、「ある人から言われた」という ことば

はやし先生が、「ある人から言われた」という ことば 「五十歳を過ぎたら、仕事の三割は お金を

「五十歳を過ぎたら、仕事の三割は お金を うちのチットは これをよんだ時、

うちのチットは これをよんだ時、 50歳過ぎたら、逆に 3割増で、お手当てもらいたいわ

50歳過ぎたら、逆に 3割増で、お手当てもらいたいわ 3わり(割)以上、お金にならないしごと(仕事)を

3わり(割)以上、お金にならないしごと(仕事)を クリンも、ふだんから、お金にならない「家事手伝い」を

クリンも、ふだんから、お金にならない「家事手伝い」を  これからも 気にせず、家ぞく(族)のために

これからも 気にせず、家ぞく(族)のために とか思ってます

とか思ってます (ひととして、女子として・・

(ひととして、女子として・・

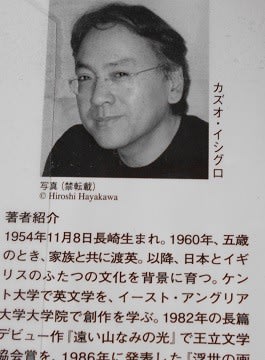

「ブッカー賞

「ブッカー賞 「

「 まず、一冊目が、『浮世の画家』

まず、一冊目が、『浮世の画家』 が、

が、 (具体的に誰あたりをモデルにしているのかな・・?)とか

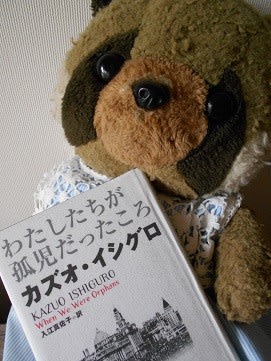

(具体的に誰あたりをモデルにしているのかな・・?)とか もう一冊は、『わたしたちが孤児だったころ』

もう一冊は、『わたしたちが孤児だったころ』 主人公は、ケンブリッジ大学を出て、社交界で

主人公は、ケンブリッジ大学を出て、社交界で 日本でもドラマ化され、おそらく・もっとも売れたであろう

日本でもドラマ化され、おそらく・もっとも売れたであろう 本当に、ごさんこう(参考)ていどに、ききながして

本当に、ごさんこう(参考)ていどに、ききながして

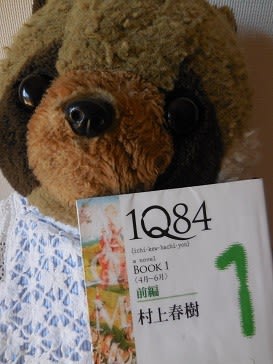

あの人(村上春樹)は

あの人(村上春樹)は

の

の しつじ(執事)として、やとっていたことに たん(端)を

しつじ(執事)として、やとっていたことに たん(端)を

「

「

(日本でも知られはじめていますが、イギリスでは売れっ子作家で、

(日本でも知られはじめていますが、イギリスでは売れっ子作家で、 作品は、タイトルの通り、「大英帝国

作品は、タイトルの通り、「大英帝国 大戦前夜

大戦前夜 」

」

主人公・スティーブンスは、名士「ダーリントン卿

主人公・スティーブンスは、名士「ダーリントン卿 「イギリス執事界」における、さいこう(最高)クラス

「イギリス執事界」における、さいこう(最高)クラス およそ

およそ 名門の内向きを 取り仕切るに、あたいする、

名門の内向きを 取り仕切るに、あたいする、 お話は、彼が、ダーリントン・ホール

お話は、彼が、ダーリントン・ホール

その中で語られる、「プロとしての執事のあり方

その中で語られる、「プロとしての執事のあり方

NHKの「プロフェッショナル・仕事の流儀」

NHKの「プロフェッショナル・仕事の流儀」 発見や、なっとく(納得)が あったりします

発見や、なっとく(納得)が あったりします 戦前のイギリスやしき(屋敷)で

戦前のイギリスやしき(屋敷)で

クリンたちみたいな、「極東の庶民

クリンたちみたいな、「極東の庶民

また、かくのごとき・きぞく(貴族)の邸宅で、大きなパーティーを

また、かくのごとき・きぞく(貴族)の邸宅で、大きなパーティーを

「本物の上流階級の館、って、こういうものか

「本物の上流階級の館、って、こういうものか (←ミルク)

(←ミルク) なにしろ・・、「執事というものはイギリスにしか

なにしろ・・、「執事というものはイギリスにしか という、言い方が あるらしいですから

という、言い方が あるらしいですから そんな世界を、よくまあ、日本生まれの「カズオ・イシグロ」が

そんな世界を、よくまあ、日本生まれの「カズオ・イシグロ」が カズオ・イシグロ作品の おもしろいところ

カズオ・イシグロ作品の おもしろいところ こういうことを 描きながらも、主人公・スティーブンスが

こういうことを 描きながらも、主人公・スティーブンスが 「ダーリントン卿」にまつわる 政治の話を、

「ダーリントン卿」にまつわる 政治の話を、

はたまた、「主人公・スティーブンスと、女中頭

はたまた、「主人公・スティーブンスと、女中頭 (このあと、ふたりは どうなるの~~

(このあと、ふたりは どうなるの~~ のちにつくられた、映画のほうでは、「職業的責務」にしばられて、

のちにつくられた、映画のほうでは、「職業的責務」にしばられて、 」

」 原作のほうでは、「ダーリントン卿

原作のほうでは、「ダーリントン卿 こわい・みりょく(魅力)が ありました・・。

こわい・みりょく(魅力)が ありました・・。 (ステキな「ダーリントン卿

(ステキな「ダーリントン卿 しつじ(執事)と、ふるきイギリスの お話です

しつじ(執事)と、ふるきイギリスの お話です

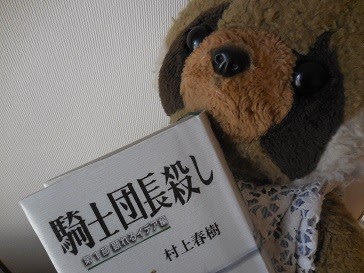

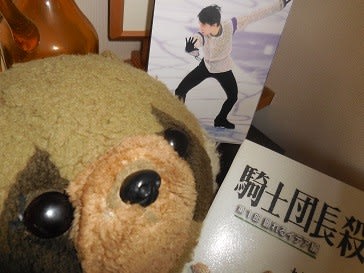

だれがよんでも、スラスラ・よめる

だれがよんでも、スラスラ・よめる 美大を出た「肖像画家」で、つま(妻)と二人ぐらし

美大を出た「肖像画家」で、つま(妻)と二人ぐらし ある日、けっこん(結婚)6年目にして、つま(妻)から

ある日、けっこん(結婚)6年目にして、つま(妻)から ショックで、ほうろう(放浪)の旅に出たあげく

ショックで、ほうろう(放浪)の旅に出たあげく 友だちのお父さんの家が、今、空き家だから、住まわせてもらえることに

友だちのお父さんの家が、今、空き家だから、住まわせてもらえることに 小田原郊外の、

小田原郊外の、 家のもち主の「友だちのお父さん

家のもち主の「友だちのお父さん 「私」は、ここで、「肖像画から足をあらい、『自分の作品』

「私」は、ここで、「肖像画から足をあらい、『自分の作品』 作品のアイディアが なかなか・ひらめかない

作品のアイディアが なかなか・ひらめかない そんな、ある日

そんな、ある日 「私」は、めんどうなことに、まきこまれていく、、

「私」は、めんどうなことに、まきこまれていく、、 タイトルの『騎士団長殺し』というのは、

タイトルの『騎士団長殺し』というのは、 「私」に ふしぎなたいけん(体験)をもたらす、

「私」に ふしぎなたいけん(体験)をもたらす、

村上さんは、オペラ「ドン・ジョバンニ

村上さんは、オペラ「ドン・ジョバンニ 」の ぼうとう(冒頭)の、

」の ぼうとう(冒頭)の、

加えて、今回は、「村上春樹・絵画論」も 述べられていて

加えて、今回は、「村上春樹・絵画論」も 述べられていて

「

「 「

「 )

) (主人公がチットの好きな「森鴎外の『阿部一族』」や、「上田秋成の『二世の縁』」を読んでたり、主人公の出身校がチットの出身校と同じ区だったり・・)

(主人公がチットの好きな「森鴎外の『阿部一族』」や、「上田秋成の『二世の縁』」を読んでたり、主人公の出身校がチットの出身校と同じ区だったり・・)

きんぱく(緊迫)する・対外じょうせい(情勢)に

きんぱく(緊迫)する・対外じょうせい(情勢)に ぐんかん(軍艦)やら兵器のしゅるい(種類)に

ぐんかん(軍艦)やら兵器のしゅるい(種類)に

クリンのしん(親)友・チット

クリンのしん(親)友・チット 本来、うちのチットは、生ぬるい平和をあいする、お花畑な小市民・・

本来、うちのチットは、生ぬるい平和をあいする、お花畑な小市民・・ 今ここに来て

今ここに来て  「超・反知性主義入門」って本です

「超・反知性主義入門」って本です コラムニストのおだじまたかし(小田嶋隆)って人が、

コラムニストのおだじまたかし(小田嶋隆)って人が、 「お花畑思考

「お花畑思考

われわれは、なまぬるい日常の中で生きているお花畑の人間だ。

われわれは、なまぬるい日常の中で生きているお花畑の人間だ。 平日だって特に冷徹に生きているわけではない。・・・(中略)

平日だって特に冷徹に生きているわけではない。・・・(中略) ・・・が、われわれのような生ぬるい大人がいるからこそ、

・・・が、われわれのような生ぬるい大人がいるからこそ、 『何を甘ったれたことを』ってな調子で、

『何を甘ったれたことを』ってな調子で、 というのも、われら一般人の幸福は、決断力を欠いた人々が

というのも、われら一般人の幸福は、決断力を欠いた人々が

しかしながら、その一方で、テロに対して『非情』で『容赦のない』

しかしながら、その一方で、テロに対して『非情』で『容赦のない』 われわれ平和な世界に生きている人間たちが、

われわれ平和な世界に生きている人間たちが、 むしろ、暖房のきいた部屋で 紅茶を飲んでいるわれら

むしろ、暖房のきいた部屋で 紅茶を飲んでいるわれら お花畑の人間たちのマナーと考え方を、さいぜんせん(最前線)の兵士たちに

お花畑の人間たちのマナーと考え方を、さいぜんせん(最前線)の兵士たちに

という、文しょう(章)です

という、文しょう(章)です お花畑しこう(思考)を世界にとどける人であり

お花畑しこう(思考)を世界にとどける人であり 今年一月の初場所のどひょう(土俵)に、「ベルサイユのばら

今年一月の初場所のどひょう(土俵)に、「ベルサイユのばら

今年、れんさい(連載)開始・45年をむかえる、

今年、れんさい(連載)開始・45年をむかえる、

それは、前半が、

それは、前半が、 「女として生きる、もう一人のオスカル編

「女として生きる、もう一人のオスカル編 後半が、マリー=アントワネットの処刑前の数日を

後半が、マリー=アントワネットの処刑前の数日を 」です。

」です。 全体として、絵が 昔とはだいぶ・かわっていて、

全体として、絵が 昔とはだいぶ・かわっていて、 なのに

なのに 」

」 クリンたち、ほしくて・ほしくて、

クリンたち、ほしくて・ほしくて、