昨日に ひきつづき、

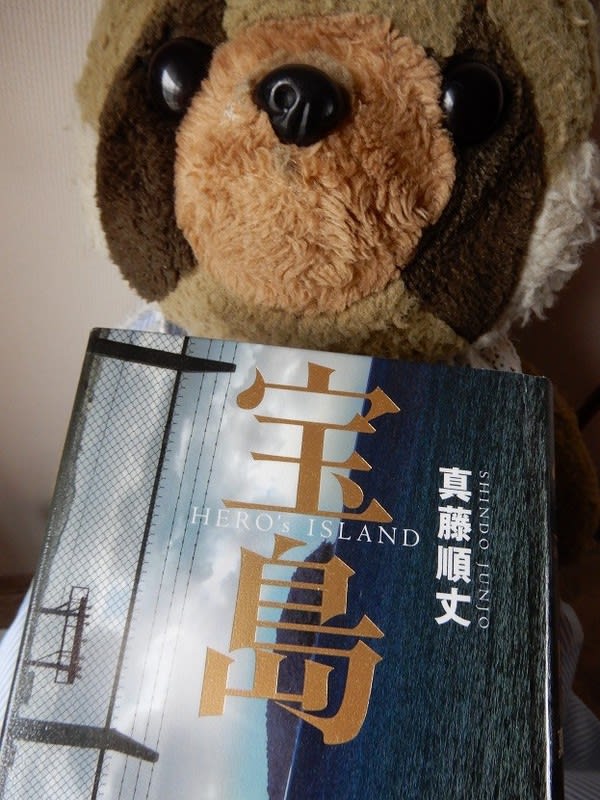

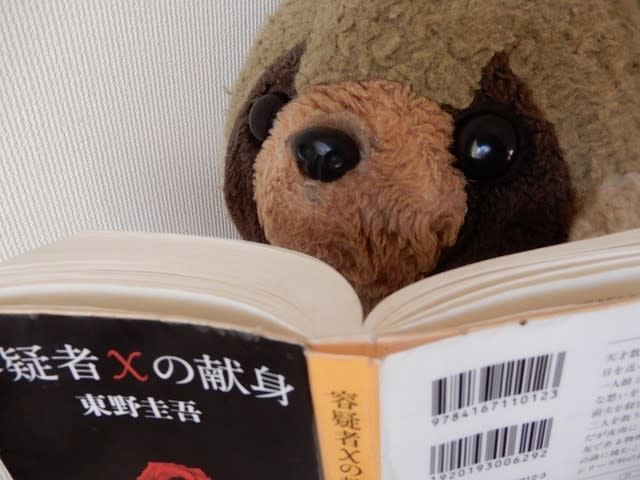

「直木賞受賞作 」の ブックレビュー

」の ブックレビュー

を

ひとつ

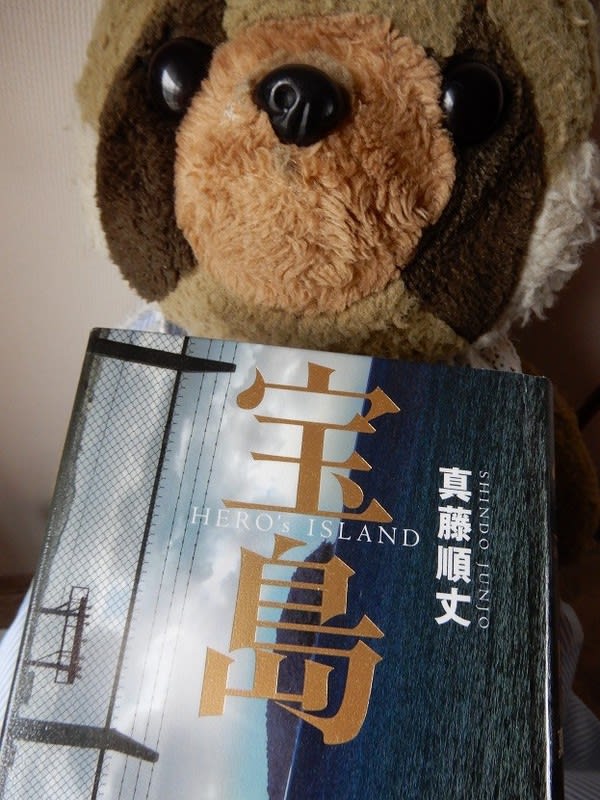

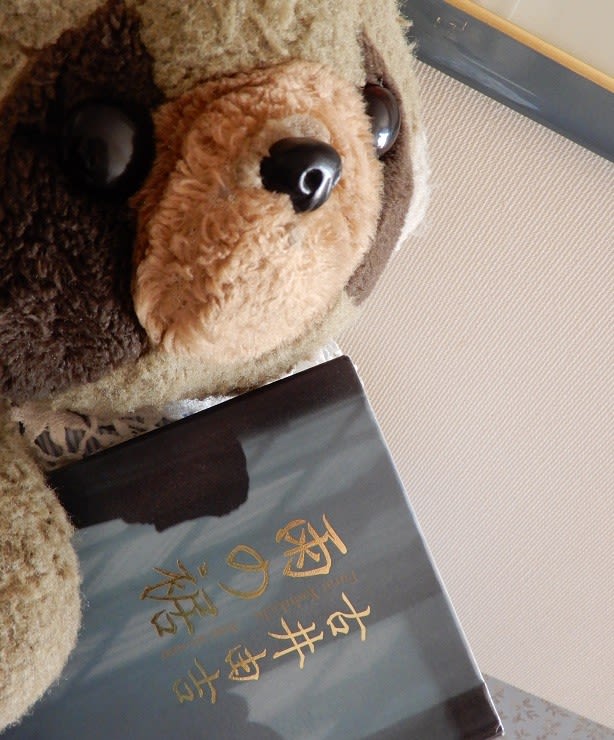

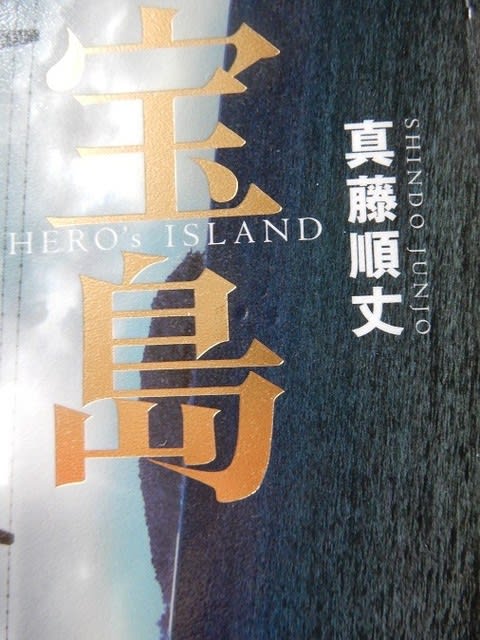

2018年に 刊行された、

2018年に 刊行された、

小説『宝島』です

ぶたい(舞台)は、おきなわ(沖縄)・・

ぶたい(舞台)は、おきなわ(沖縄)・・

太平洋戦争直後、アメリカの 占りょう(領)下に

太平洋戦争直後、アメリカの 占りょう(領)下に

おかれた、

おきなわ(沖縄)の若者の

ざらついた・日常を

描いた 作品で 、

、

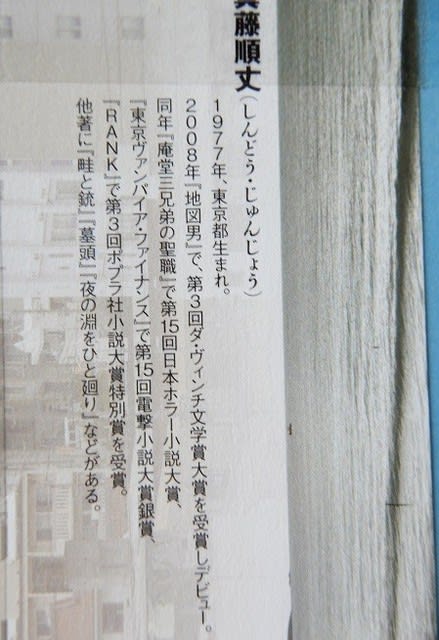

作者は、しんどう・じゅんじょう(真藤順丈)

作者は、しんどう・じゅんじょう(真藤順丈)

っていう人です。

この方、

ねっき(熱気)を おびた文体

ながら、、

「万人受け」は むずかしいだろうなあ・・

ってかんじの

作家さんですが、

なかなか・よく 取材されていて

、

、

おきなわが たどってきた・歴史を、

通りいっぺん

じゃなく

リアルに あばき出しています

<以下、一部 抜粋>

<以下、一部 抜粋>

「コザでいちばんの戦果アギヤー(と、島の言葉で呼んだ。戦果をあげる者って意味さ)は

琉球政府の行政主席よりも拳闘のチャンピオンよりも尊敬と寵愛を集めてやまない、

地元にとって代えのきかない存在だった

(われらユンター(語り部)のあいだでも、そこだけは異論の余地がないところなのさ。)」

・・・・・

よ、

よみにくい。。

っていうか、、

(せ、、戦果アギヤー

(せ、、戦果アギヤー

ってなに

)

)

せんか(戦果)アギヤー

とは、

敗戦後・・

命をとりとめた島民が、

飢えをしのぐために

行っていた、

ごうとう(強盗)や せっとう(窃盗)での

利益をあげる者

のことで、

アメリカへの「雪辱戦」として

ぬすみを はたらいていた人たちのこと

だそうです

彼ら、アギヤーたちの、スリリングで

彼ら、アギヤーたちの、スリリングで 、タフで

、タフで 、

、

汗くさい

たたかいの日々を、

エネルギッシュに つづった

小説、「宝島」・・

(今まで、こういうことを扱った「沖縄文学」って、あっただろうか

)

)

と、

しんせん(新鮮)に かんじました

「基地の街

「基地の街 」として、

」として、

長年に

わたり、

苦しんできた オキナワ・・

明治いこう(以降)、

明治いこう(以降)、

日本の一部に

されてからは、

つねに「危険」に さらされてきた

オキナワ・・

太平洋戦争においては、

「本土決戦の防波堤」となり 、

、

ズタズタにされた

オキナワ・・

そういう・苦しみのかこ(過去)がある

そういう・苦しみのかこ(過去)がある 、

、

というのは

知っていたけれど・・

それは、

本土の日本人が、

教わって知る、

ごく・表面的な歴史にすぎない

ってことが、

これをよむと わかります。。

この本の中には、「鉄の暴風

この本の中には、「鉄の暴風 」に まかれた

」に まかれた

オキナワ人の、

決して

「大和魂」などとは ちがう、

あつく

たくましく

ひとすじなわ(一筋縄)ではいかない

生身のすがた

が

かいま(垣間)見えます

・・・・・

もちろん、

アメリカや、日本国の「大きな力」のもとに

くっぷく(屈服)する

政治力のない 島では

あるのです。。

が・・・

クリンは、思いました

クリンは、思いました

これからは・・

「沖縄の基地問題」やら

なにやらを、

わかったふりして 気がる(軽)に 語っちゃ・いけない

と。。

オキナワには、オキナワの 苦しみ

オキナワには、オキナワの 苦しみ

があり 、

、

それを

本土の人が、

「同じ日本人」という・枠組みで

同じょう(情)し、

いっしょに かなしんだりするのは、

おこがましい。

っていうか、

「お門違い」

だったのです

もちろん・・クリンたち、

もちろん・・クリンたち、

オキナワの文化や

自然、

ご当地の人の「なんくるないさー 」

」

って 人柄が

大好きですし 、

、

本土のように

「画一化」していなくて、

どくとく(独特)な ところ

を、

うらやましいとも、

ほこらしいとも 思っています

でも・・・

そういう かるさ(軽さ)は、「罪」なんだ・・

と

思い知りました。。

さいしょ(最初)に かんじた、「文章の読みにくさ」、

さいしょ(最初)に かんじた、「文章の読みにくさ」、

くせのつよさ・・

そういう・ししょう(支障)を

のりこえて

この作品が

なぜ、

「直木賞に選ばれたのか 」

」

その理由なるものが、わかった気がしました

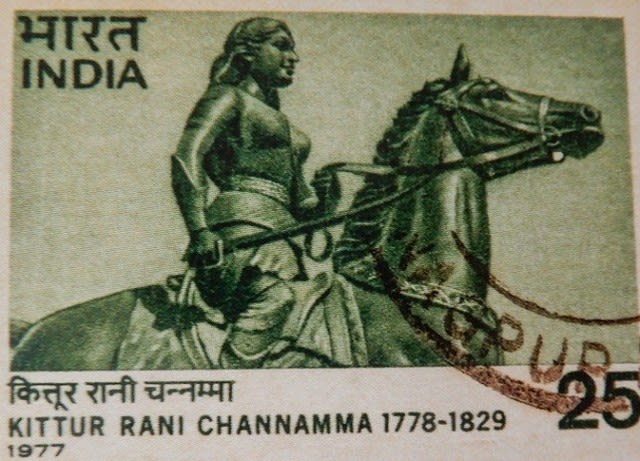

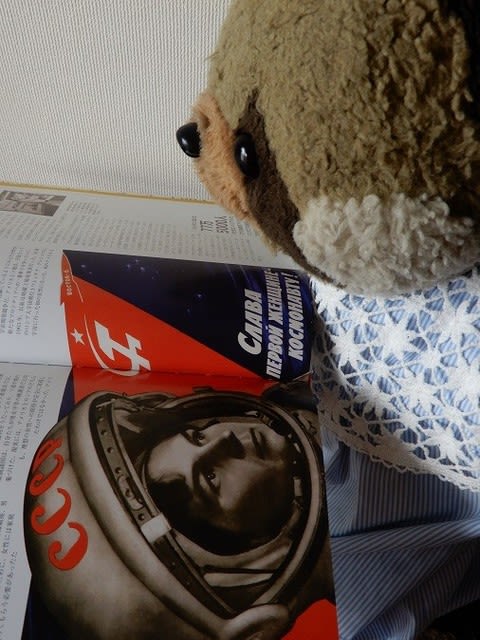

(つづいてのブックレビューは、『女性たちの世界史大図鑑』です )

)

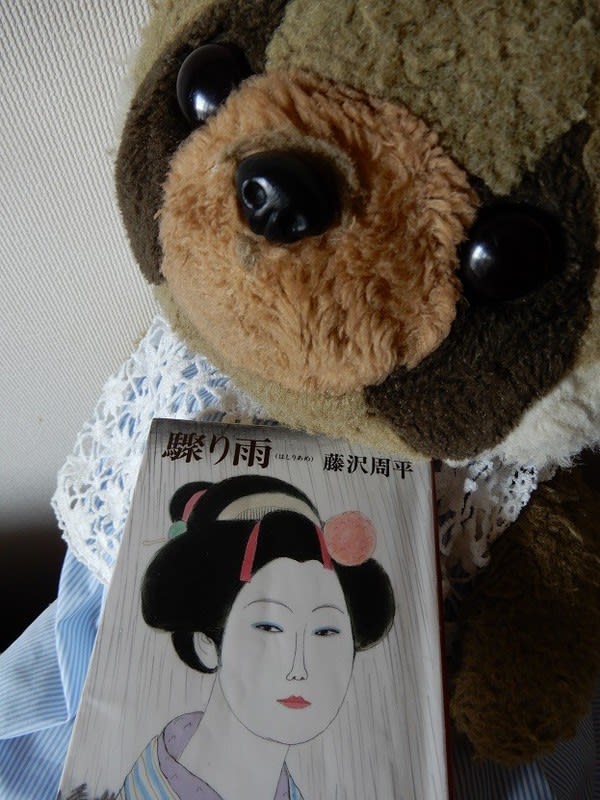

山本周五郎と、「人情話」

山本周五郎と、「人情話」

。

。 ですが、

ですが、

ここに、一冊の「短編集」が

ここに、一冊の「短編集」が

、

、

全部で、ショートストーリーが

全部で、ショートストーリーが

たとえば・・・

たとえば・・・ :夫の死後、よたか(夜鷹)に 身をおとした女

:夫の死後、よたか(夜鷹)に 身をおとした女

:身がって(勝手)な別れ話に 応じる女

:身がって(勝手)な別れ話に 応じる女

:あたまがにぶくて、夫に捨てられた女

:あたまがにぶくて、夫に捨てられた女

:足がわるくて、夫に捨てられかける女

:足がわるくて、夫に捨てられかける女

そのなかに、「真の心

そのなかに、「真の心 」が 描かれていなければ、

」が 描かれていなければ、

ふじさわしゅうへい(藤沢周平)の ペンで、

ふじさわしゅうへい(藤沢周平)の ペンで、

)

)

「江戸には、怪異の雨のみならず、人情の雨も降る」

「江戸には、怪異の雨のみならず、人情の雨も降る」 とくに、「人情雨

とくに、「人情雨 で、

で、

その1、

その1、

また、たんぺん(短編)には

また、たんぺん(短編)には 町人物だと・・、「彫り物名人」の男が、

町人物だと・・、「彫り物名人」の男が、

冷たい雨

冷たい雨

」

」

、

、 描いたのは、すぎうらひなこ

描いたのは、すぎうらひなこ

『小説新潮』に、足かけ8年・れんさい(連載)

『小説新潮』に、足かけ8年・れんさい(連載)

そんなに こわい・仕かけ

そんなに こわい・仕かけ とかは ないのですが・・

とかは ないのですが・・ 『百物語』

『百物語』

「日本における・雨小説

「日本における・雨小説

それは、江戸時代・・ うえだあきなり

それは、江戸時代・・ うえだあきなり ・・・という・にんしき(認識)で、

・・・という・にんしき(認識)で、

その1、西行の前に、崇徳院の怨霊が現れる話

その1、西行の前に、崇徳院の怨霊が現れる話 かいせつ(解説)によると、

かいせつ(解説)によると、 今回・知ったのですが・・

今回・知ったのですが・・

しん(親)友・チット

しん(親)友・チット は、青木正次さんという

は、青木正次さんという

>

>

・・・・ 日本一・有名な「雨小説」でも、

・・・・ 日本一・有名な「雨小説」でも、

80年代に 出版され、

80年代に 出版され、 その、48人の作家の

その、48人の作家の  若山牧水は、自然をよませたら、

若山牧水は、自然をよませたら、 <ちょっと・抜粋・・>

<ちょっと・抜粋・・> (・・・ステキです

(・・・ステキです ここからが

ここからが  「 わが庭の 竹のはやしの 浅けれど

「 わが庭の 竹のはやしの 浅けれど 「 ぬかるみの 道に立ち出で 大雨に

「 ぬかるみの 道に立ち出で 大雨に 「 わがこころ 澄みてすがすがし 三月の

「 わがこころ 澄みてすがすがし 三月の 「 あきらかに わがたましひを 打つごとき

「 あきらかに わがたましひを 打つごとき 「

「 )

) 「雨の小説

「雨の小説

たんぺん(短編)小説

たんぺん(短編)小説 うちのチット

うちのチット 「

「

「

「 古井さん

古井さん 「

「 いつ・やむか

いつ・やむか

イギリスの国民的作家

イギリスの国民的作家 それは、

それは、 主人公は、そこそこ・有名な

主人公は、そこそこ・有名な 」と

」と  しかも

しかも (・・・この恋は、本気愛ではなく、

(・・・この恋は、本気愛ではなく、 「

「 、

、 ただ・・・

ただ・・・ 自分の心に 向き合って・苦しむ、

自分の心に 向き合って・苦しむ、 (ある一定以上のレベルの人々が「道ならぬ恋」に

(ある一定以上のレベルの人々が「道ならぬ恋」に 」

」 」

」 」には、

」には、 クリンのような、みじゅく(未熟)者

クリンのような、みじゅく(未熟)者 (・・・そ、そのうち、

(・・・そ、そのうち、

アーネスト=ヘミングウェイの、

アーネスト=ヘミングウェイの、 (←あの、文豪です

(←あの、文豪です ・・・小説の ぶたい(舞台)は、イタリアの

・・・小説の ぶたい(舞台)は、イタリアの

この二人・・、いわゆる「倦怠期

この二人・・、いわゆる「倦怠期 せっかく、イタリアに

せっかく、イタリアに どこの つま(妻)もが、(一度は、同じように

どこの つま(妻)もが、(一度は、同じように すぐ・よみおわるので、(えっ

すぐ・よみおわるので、(えっ

春です

春です

タイトルからして、ずばり

タイトルからして、ずばり ・・・まあ、小説のぶたい(舞台)が

・・・まあ、小説のぶたい(舞台)が

主人公は、伝道にもえる

主人公は、伝道にもえる ・キリスト教の

・キリスト教の 、

、

その間・・、同じ宿に 泊まっていた、

その間・・、同じ宿に 泊まっていた、

この地方・とくゆう(特有)

この地方・とくゆう(特有) )

) ・・・・どこにも 行き場がないほど、ふりつづける

・・・・どこにも 行き場がないほど、ふりつづける 「

「

たとえば

たとえば ナイジェリアの女王や、

ナイジェリアの女王や、

」も

」も クリンは、うかつにも

クリンは、うかつにも また、生身の女性以外にも・・「不老不死の薬を盗んで

また、生身の女性以外にも・・「不老不死の薬を盗んで )

) べんきょうになること・この上ないのですが、

べんきょうになること・この上ないのですが、

いけにえ(生贄)

いけにえ(生贄) 深みが ありました。。

深みが ありました。。 クリン・・ 女性なのに、女性のことを

クリン・・ 女性なのに、女性のことを  2018年に 刊行された、

2018年に 刊行された、 ぶたい(舞台)は、おきなわ(沖縄)・・

ぶたい(舞台)は、おきなわ(沖縄)・・ 太平洋戦争直後、アメリカの 占りょう(領)下に

太平洋戦争直後、アメリカの 占りょう(領)下に 作者は、

作者は、

<以下、一部 抜粋>

<以下、一部 抜粋>

彼ら、アギヤーたちの、スリリングで

彼ら、アギヤーたちの、スリリングで 、

、

「基地の街

「基地の街 」として、

」として、 明治いこう(以降)、

明治いこう(以降)、 、

、 そういう・苦しみのかこ(過去)がある

そういう・苦しみのかこ(過去)がある この本の中には、「鉄の暴風

この本の中には、「鉄の暴風 オキナワには、オキナワの 苦しみ

オキナワには、オキナワの 苦しみ もちろん・・クリンたち、

もちろん・・クリンたち、 、

、 さいしょ(最初)に かんじた、「文章の読みにくさ」、

さいしょ(最初)に かんじた、「文章の読みにくさ」、

ご存じの方も 多いと思いますが・・

ご存じの方も 多いと思いますが・・ 石神は、アパートのとなりに住む、

石神は、アパートのとなりに住む、 ・・・映画では、つつみしんいち(堤真一)が

・・・映画では、つつみしんいち(堤真一)が  そんな、、女性とは えん(縁)がない

そんな、、女性とは えん(縁)がない

石神の けんしん(献身)は・・

石神の けんしん(献身)は・・ そこまで、自分を救おうとしてくれた

そこまで、自分を救おうとしてくれた だから、クリン・・・

だから、クリン・・・ 」

」 「

「 そのころは、子供も

そのころは、子供も  私には、数学のことは

私には、数学のことは

世界には・・、前科持ちだろうがなんだろうが

世界には・・、前科持ちだろうがなんだろうが 石神とちがって、靖子は、情状酌量されるから、

石神とちがって、靖子は、情状酌量されるから、 ムショ暮らしの数年間で、英語もマスターできるだろうし・・

ムショ暮らしの数年間で、英語もマスターできるだろうし・・ (よく言った、チット

(よく言った、チット )

) 先日、

先日、

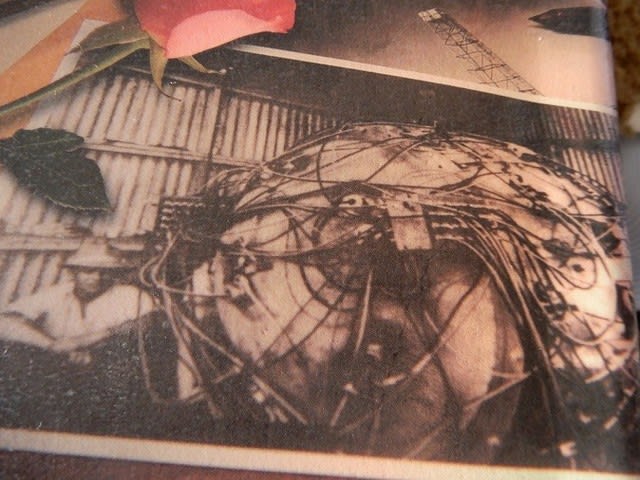

ふくだい(副題)にある通り、

ふくだい(副題)にある通り、 作者の、パール・バックさんが、

作者の、パール・バックさんが、 「原子物理学」なんて、

「原子物理学」なんて、

広島と、長崎の げんばく(原子爆弾)

広島と、長崎の げんばく(原子爆弾) 1人目:計画責任者の中年男「バート」

1人目:計画責任者の中年男「バート」 ・・・科学を おしすすめて

・・・科学を おしすすめて 小説のさいご(最後)で、

小説のさいご(最後)で、 、

、 クリンたちは、おそろしい

クリンたちは、おそろしい とはいえ・・

とはいえ・・ 「

「 「永遠の正しさ

「永遠の正しさ その考え方は、ある意味で

その考え方は、ある意味で それをきいた・クリンは・・

それをきいた・クリンは・・ 数学と理科が、さっぱりできなかった

数学と理科が、さっぱりできなかった

「

「

(・・・・・は

(・・・・・は エッフェル塔の形をした・小さい・びようばり(美容鍼)

エッフェル塔の形をした・小さい・びようばり(美容鍼) 「リフトアップメソッド」がつまった・トリセツ(取扱説明書)

「リフトアップメソッド」がつまった・トリセツ(取扱説明書)

「マッサージでは届かない

「マッサージでは届かない ふつうに、コリそうなところを ツボ押しの

ふつうに、コリそうなところを ツボ押しの おそらく・チットがやりたいのは、「ほうれい線」

おそらく・チットがやりたいのは、「ほうれい線」 ほうれいせんに沿って

ほうれいせんに沿って 「どう?ビフォー・アフター」

「どう?ビフォー・アフター」 1、『FACT FULNESS(ファクトフルネス)』

1、『FACT FULNESS(ファクトフルネス)』

「思い込みじゃなくて、正しいデータで

「思い込みじゃなくて、正しいデータで 2、『官僚たちのアベノミクス

2、『官僚たちのアベノミクス 3&4、へんしゅう(編集)者・つづききょういち(都築響一)

3&4、へんしゅう(編集)者・つづききょういち(都築響一) まち(街)にあふれる・キャッチーな言葉を

まち(街)にあふれる・キャッチーな言葉を 5、『一〇〇年前の女の子』(船曳由美著)

5、『一〇〇年前の女の子』(船曳由美著)

6、『探偵が早すぎる』(井上真偽著)

6、『探偵が早すぎる』(井上真偽著)