◎家永三郎、裁判所をめぐる状況を告発(1962)

先月一五日のコラム「『大機小機』と日本社会全体を分析する視点」の中で、私は、次のように書いた。

昨年、私は、瀬木比呂志さんの『絶望の裁判所』(講談社現代新書、二〇一四年二月)という本を読んだ。そこには、今日の「裁判所」に蔓延している危機的状況が、具体的かつ赤裸々に報告されていた。私は、この本を読んで、膚に粟を生ずる感があった。裁判所の危機的状況に戦慄したからではない。そうした状況を、「危機的状況」であると意識し、かつ、その「危機的状況」を外部に向かって告発した人が、これまで、瀬木さん以外には、ほとんど皆無であったという事実に戦慄したのである。

こう書いたとき、私は、家永三郎の『司法権独立の歴史的考察』(日本評論社、一九六二初版)という本の存在を、全く忘れていた。しかし、その後、この本もまた、裁判所をめぐる「危機的状況」を告発している本だったことに気づいた。

ただし、瀬木比呂志教授と家永三郎博士とでは、「危機的状況」に対するスタンスが違う。瀬木教授が、裁判所をめぐる危機的状況を告発しながら、そうした状況に「絶望」しているのに対し、家永博士は、そうした危機的状況の依って来る所以を分析し、そうした状況を「批判」しているのである。

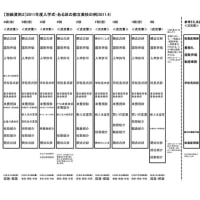

というわけで、本日は、家永三郎の名著『司法権独立の歴史的考察』の中から、裁判所をめぐる「危機的状況」を告発している部分を引用してみたい。引用は、一九五一年六月発行の増補版(第二版第三刷)の第Ⅱ部より(一四三~一四六ページ)。

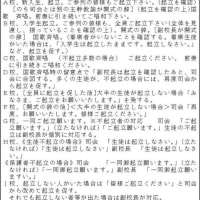

敗戦後における日本国憲法の制定と、これにともなって行なわれた裁判所法および新刑事訴訟法等の制定は、制度上においての裁判官の位置を一変させた。明治憲法下の裁判官に加えられていた行政権力の制約は一掃されたばかりでなく、裁判所に違憲立法審査権が与えられ、裁判官が立法権に対しても独立の判断を下せるようになり、裁判官を絶対的に拘束するものはただ憲法のみとなって(下級の法令は憲法に反しない限度において裁判官を拘束するにすぎない)、裁判官の思想的主体性を発揮する制度上の可能性は、劃期的な飛躍をとげたのである。裁判所または裁判官の物の考え方が重大な意味をもつようになったのは、こうした制度的大変革の結果にほかならない。

しかし、裁判官の思想的主体性が重要な歴史的意義を帯びてきたのは、制度の上で裁判官の思想的主体性の高度の保障が与えられたという、ただそれだけのことから直接単線的に導き出された結果ではなかった。旧憲法時代よりも司法権の独立が強化されたとはいうものの、最高裁裁判官が内閣の任命であること、しかもその内閣任命の裁判官が下級裁裁判官の人事権をもち、下級裁裁判官の身分の保障は旧憲法下よりもかえって弱体化された一面のあることなど、裁判官の思想的主体性の発動を可能ならしめる実質的保障が依然として十分でないのに加えて、日本国憲法施行後も、占領中には、憲法と相容れない占領軍の指令が行なわれた上、いわゆる逆コースの時期にはいると、日本の行政府および立法府自らが憲法に違反する政策を強行し、つぎつぎと反憲法的既成事実をつくり出していったために、違憲審査権をもつ裁判所は、重大な試煉に直面せざるをえないこととなったのである。もし、制度の変革によって、司法府をはじめ、国会の全機構の運営が新憲法の理念に即した方向に全面的に切りかえられ、新憲法の精神に忠実に従がった裁判がなんらの摩擦なしに推進できたのであったならば、裁判官の強烈な思想的決断をことさら必要とはしなかったであろう。ところが、現実の歴史はそのように展開しなかった。裁判所の内部でも旧憲法的意識が根強く残存したのに加えて、裁判所の外部で反憲法的政策がやつぎ早にうち出されてくると、裁判所内部にもこれに追随する傾向が濃く現われ、憲法の精神に忠実な裁判をするためには、かえって強烈な思想的自覚と決断とを必要とする矛盾が生ずるにいたった、というのが真実なのではあるまいか。

裁判所をめぐるこの矛盾した精神的情況を理解するためには、新憲法下の裁判所を覆う憲法意識の欠乏という奇怪な現実を正視することが必要である。憲法をはじめ裁判所法や訴訟法がすっかり変わっても、それを運用する裁判官の大部分が明治憲法下の非民主的法律の運用に積極的に協力した人々や官僚気質が骨の髄までしみこんでいる人々であったのだから、新しい民主主義的憲法精神が裁判の上にすぐにみごとな花を咲かせたとしたら、かえってふしぎであったかもしれない。裁判所の実態がそういう状態であったところに、まもなく新憲法をできるだけ骨抜きにしようとする逆コース的空気が支配的となってきたために、古い頭の裁判官たちは、わざわざ頭を切りかえずとも、ズルズルと昔ながらの意識で裁判をしていればすむような、不幸な状態が現出したのであって、ここに戦後の裁判をめぐる精神的状況を規定する一つの特異な側面が形成されたのであった。裁判所内部における、こうした旧憲法的意識の残存ないし反憲法的意識の形成を示す実例は、枚挙にいとまのたいほど多いが、それらはだいたいつぎの諸傾向に集中的に現われていると思われるから、それぞれの傾向をもっとも露骨に示す事実を判決文および裁判官の法廷外発言の中から各一、二拾い出し、例示しておこう。

(一)官憲の行為に対する批判的態度の欠乏 山口地裁藤崎〈シュン〉判事は、昭和三十一年〔一九五六〕二月刊行の著書「八海事件」〔一粒社〕において、自分が裁判長として下した八海事件阿藤〔周平〕被告らの有罪判決を弁護し、公判廷での証言よりも「むしろ被告人のいないところで、司法警察員や検祭官に述べた事実の方が、真実に近い場合が多い」と述べているが、最高裁の垂水克己〈タルミ・カツミ〉裁判官もまた、松川事件上告審判決中の少数意見で、「一般に、証人が公判廷で故意、忘却などにより真実を述べない虞〈オソレ〉が英米ではわが国より少いのではないか。(中略)もし、公判の証言が信用できると否とを問わず公判の証言と物的証拠、鑑定だけで裁判する制度を採り、捜査過程での供述調書はすでに供述の際、被疑者と認められる者の反対訊問に曝され〈サラサレ〉ない限り証拠能力なく、伝聞証拠も英米法程度に原則として証拠能力なしとし、犯罪を否定する被告人が一〇人の中九人になっても一向構わぬということを国民の総意が承認するなら、裁判官も当事者も誠に楽なものであろう。(中略)われわれは勿論憲法三十七条二項を尊重しなければならない。が、立法や解釈に当っては上述のわが現代の国民的傾向がはいることもやむを得ないのかもしれない」と言い、憲法第三十七条第二項に対し、否定的な態度を示している。藤崎裁判官は、憲法・刑事訴訟法の自白偏重を是正するための諸規定を「敗戦国として已むを得なかった」立法であると公言し、日本憲法を「おしつけられた憲法」と宣伝している人たちとまったく同一の反憲法的精神を表明しているし、垂水裁判官は、憲法三十七条二項を「解釈」により実質的に空文化しようとする意図を率直に洩らしているのであった。この二例に典型的に現われているごとき、捜査・検察官憲が密室で作製した自白調書への無批判的な信頼が、密室における官憲の被疑者に対する拷問等の強制行為に目をつぶる結果を招くのは、必然であろう。、これらは、裁判官もまた国家権力の一環として、究極的には警祭・検察官と一体であるという、敗戦前以前の官僚意識の厳として存続する事実を物語っているが、これがさらに一歩を進めると、つぎのような、戦前のとそっくりの、検察官との馴合い裁判となりかねないのである。

元判事河田広氏は「法律時報」第三十一巻第十二号〔一九五九〕所載「裁判官の個人差」で、つぎのような事実を発表した。「或る司法修習生から次のような話を聞いたことがある。その話というのは、判決の起案を命ぜられた司法修習生が、一件訴訟記録を精査したが、どうしても被告人の犯行事実を確実に認め得る証拠がないので、『疑わしきは被告人の利益に」ということで無罪の判決を起案して、裁判官に渡したところ、その裁判官は判決の草稿をパラパラと読み終って、『検察官の起訴したものは大体間違〈マチガイ〉はないものだよ』といいながら、ペンをとって有罪の判決に書き直した、ということである」。【以下、次回】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます