こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

先週に比べて気温が下がって少し過ごしやすくなりましたが、蒸し暑い日が続きます。

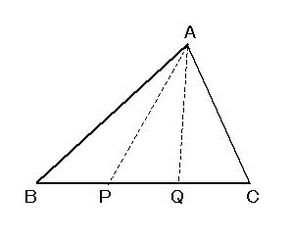

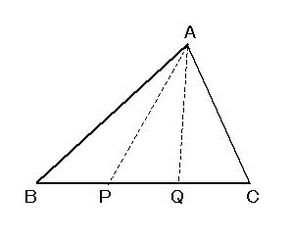

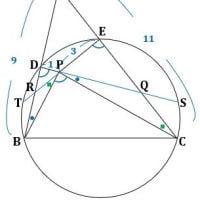

さて、今回は三角形の面積の3等分についてです。三角形の面積を3等分する方法はいろいろありますが、図1のように一つの頂点と底辺を3等分した点とを結ぶと、△ABP=△APQ=△AQC となり、△ABCの面積を3等分することができます。

▲図1.三角形の面積の3等分(底辺を3等分)

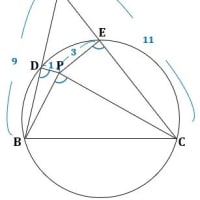

また、図2のように三角形の重心も△GAB=△GBC=△GCA と△ABCの面積を3等分することができます。

▲図2.三角形の面積の3等分(重心を利用)

その他に相似を利用する方法があります。例えば、相似比が1:√2:√3 の場合、面積比は相似比の2乗になるので、それは、1:2:3 となます。つまり、元の三角形の1辺を1:√2:√3 に分けて相似三角形を作ってできる3つの領域は、それぞれの面積が等しすく、すなわち、元の三角形の面積を3等分することができます。

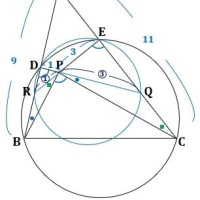

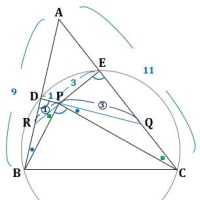

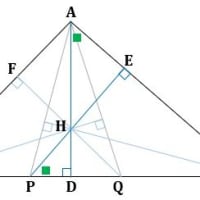

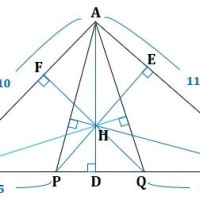

ここで問題となるのが、1:√2:√3 の作図ですが、これは簡単で図3のような三角定規の辺の長さが√2、√3を与えてくれます。

▲図3.√2と√3の作図

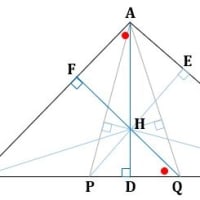

これらの長さの線分を作図して図4のように三角形の1辺を1:√2:√3 に内分した点から対辺に平行線を引けば元の三角形の面積を3等分することができます。

▲図4.三角形の面積の3等分(√2、√3を利用)

さらに、y=x^2 の放物線を使う方法もあります。y=x^2 は相似比をxとしたときの面積比を表すので、図5のようにy=1、2および3に対応するxの値が、それぞれ、1、√2および√3となり、図のように△ABCを3等分することができます。但し、放物線はコンパスと定規だけでは作図できないのが難点ですが。

▲図5.三角形の面積の3等分(放物線を利用)

他にも面白い三角形の面積の3等分方法があるかもしれません。見つけたら是非教えてください。次回は角の3等分を取り上げます。

先週に比べて気温が下がって少し過ごしやすくなりましたが、蒸し暑い日が続きます。

さて、今回は三角形の面積の3等分についてです。三角形の面積を3等分する方法はいろいろありますが、図1のように一つの頂点と底辺を3等分した点とを結ぶと、△ABP=△APQ=△AQC となり、△ABCの面積を3等分することができます。

▲図1.三角形の面積の3等分(底辺を3等分)

また、図2のように三角形の重心も△GAB=△GBC=△GCA と△ABCの面積を3等分することができます。

▲図2.三角形の面積の3等分(重心を利用)

その他に相似を利用する方法があります。例えば、相似比が1:√2:√3 の場合、面積比は相似比の2乗になるので、それは、1:2:3 となます。つまり、元の三角形の1辺を1:√2:√3 に分けて相似三角形を作ってできる3つの領域は、それぞれの面積が等しすく、すなわち、元の三角形の面積を3等分することができます。

ここで問題となるのが、1:√2:√3 の作図ですが、これは簡単で図3のような三角定規の辺の長さが√2、√3を与えてくれます。

▲図3.√2と√3の作図

これらの長さの線分を作図して図4のように三角形の1辺を1:√2:√3 に内分した点から対辺に平行線を引けば元の三角形の面積を3等分することができます。

▲図4.三角形の面積の3等分(√2、√3を利用)

さらに、y=x^2 の放物線を使う方法もあります。y=x^2 は相似比をxとしたときの面積比を表すので、図5のようにy=1、2および3に対応するxの値が、それぞれ、1、√2および√3となり、図のように△ABCを3等分することができます。但し、放物線はコンパスと定規だけでは作図できないのが難点ですが。

▲図5.三角形の面積の3等分(放物線を利用)

他にも面白い三角形の面積の3等分方法があるかもしれません。見つけたら是非教えてください。次回は角の3等分を取り上げます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます