こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

天気図を見ると、高気圧や低気圧が日々刻々と西から東に移動していて、昨日のような、午前は晴れて、午後は雲が多くなるといった天気が続くようです。

先日、中学生でも手が届く京大入試問題(28)で、一筆書きの問題を取り上げましたが、「ジュニア数学オリンピック2009-2013」に、一筆書きの場合の数を漸化式を使って求める方法があったので、それを紹介したいと思います。

問題は、

「次の図形を一筆書きで描くとき、描き方は何通りあるか」

です。

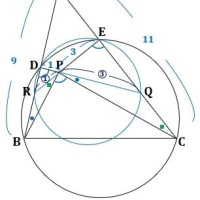

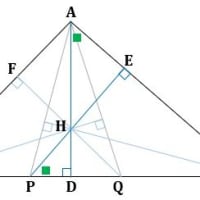

▲問題図

問題図では正三角形が6個ですが、ここでは図1のように、n個の正三角形を組み合わせた図形を調べます。

▲図1.n個の正三角形を組み合わせました

図1の図形を一筆書きするとき、A、Xから奇数本の辺が出ているので、A、Xが始、終点になります。

そこで、Aが始点、Xが終点になる描き方の場合の数f(n)について漸化式を立式します。このとき、Aからの最初の移動先によって場合分けをします。

(1)A→Bでスタートする場合

この場合、B→Cと移動せざるおえません。

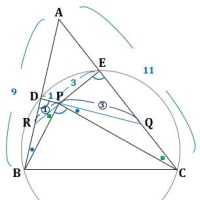

つまり、A→Bでスタートした場合の描き方の場合の数は、図2にあるn-1個の正三角形を組み合わせた図形で、Cを始点、Xを終点とする描き方の場合の数f(n-1)になります。

▲図2.A→Bでスタートする場合

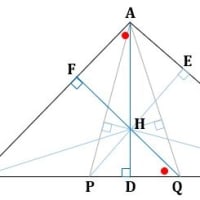

(2)A→Cでスタートする場合

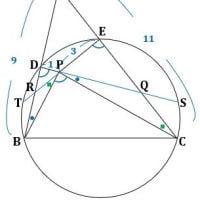

図3のように、Cに移動したとき、経路C-B-Aは、経路C-Aと同じですから、(1)と同様に、A→Cでスタートした場合の描き方の場合の数は、Cを始点、Xを終点とする描き方の場合の数f(n-1)になります。

▲図3.A→Cでスタートする場合

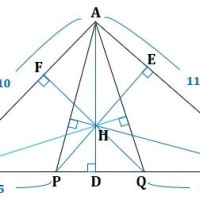

(3)A→Dでスタートする場合

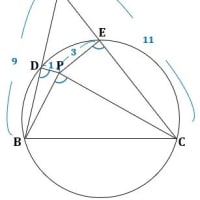

図4のように、正三角形ABCを除いてできる、n-2個の正三角形を組み合わせた図形で、Dを始点、Xを終点とする描き方の場合の数はf(n-2)で、さらに正三角形ABCを周回する方向が2通りあるので、A→Dでスタートした場合の描き方の場合の数は、2f(n-2)になります。

▲図4.A→Dでスタートする場合

以上から、

f(n)=f(n-1)+f(n-1)+2f(n-2)

=2(f(n-1)+f(n-2))

が成り立ちます。

問題では、n=6なので、f(1)=2、f(2)=6から

f(3)=2(f(2)+f(1))=16

f(4)=2(f(3)+f(2))=44

f(5)=2(f(4)+f(3))=120

f(6)=2(f(5)+f(4))=328

になり、328(通り)で、これが答えです。(AとXを区別するときは、328×2=656(通り))

次回は、初めに紹介した京大の入試問題に漸化式を使う方法を調べてみたいと思います。

天気図を見ると、高気圧や低気圧が日々刻々と西から東に移動していて、昨日のような、午前は晴れて、午後は雲が多くなるといった天気が続くようです。

先日、中学生でも手が届く京大入試問題(28)で、一筆書きの問題を取り上げましたが、「ジュニア数学オリンピック2009-2013」に、一筆書きの場合の数を漸化式を使って求める方法があったので、それを紹介したいと思います。

問題は、

「次の図形を一筆書きで描くとき、描き方は何通りあるか」

です。

▲問題図

問題図では正三角形が6個ですが、ここでは図1のように、n個の正三角形を組み合わせた図形を調べます。

▲図1.n個の正三角形を組み合わせました

図1の図形を一筆書きするとき、A、Xから奇数本の辺が出ているので、A、Xが始、終点になります。

そこで、Aが始点、Xが終点になる描き方の場合の数f(n)について漸化式を立式します。このとき、Aからの最初の移動先によって場合分けをします。

(1)A→Bでスタートする場合

この場合、B→Cと移動せざるおえません。

つまり、A→Bでスタートした場合の描き方の場合の数は、図2にあるn-1個の正三角形を組み合わせた図形で、Cを始点、Xを終点とする描き方の場合の数f(n-1)になります。

▲図2.A→Bでスタートする場合

(2)A→Cでスタートする場合

図3のように、Cに移動したとき、経路C-B-Aは、経路C-Aと同じですから、(1)と同様に、A→Cでスタートした場合の描き方の場合の数は、Cを始点、Xを終点とする描き方の場合の数f(n-1)になります。

▲図3.A→Cでスタートする場合

(3)A→Dでスタートする場合

図4のように、正三角形ABCを除いてできる、n-2個の正三角形を組み合わせた図形で、Dを始点、Xを終点とする描き方の場合の数はf(n-2)で、さらに正三角形ABCを周回する方向が2通りあるので、A→Dでスタートした場合の描き方の場合の数は、2f(n-2)になります。

▲図4.A→Dでスタートする場合

以上から、

f(n)=f(n-1)+f(n-1)+2f(n-2)

=2(f(n-1)+f(n-2))

が成り立ちます。

問題では、n=6なので、f(1)=2、f(2)=6から

f(3)=2(f(2)+f(1))=16

f(4)=2(f(3)+f(2))=44

f(5)=2(f(4)+f(3))=120

f(6)=2(f(5)+f(4))=328

になり、328(通り)で、これが答えです。(AとXを区別するときは、328×2=656(通り))

次回は、初めに紹介した京大の入試問題に漸化式を使う方法を調べてみたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます