偕楽園にはおよそ100種3000本の梅の木があります。

10日くらい前に梅が咲いたと知らせがありました。今日確認に行きましたら、早咲きの2種、計3本の梅が咲いていました。

快晴の偕楽園の天空に月がみえました。

千波湖畔の黄門様の銅像近くの観光バス駐車場からと、祭り期間中の土日に停車するJR偕楽園駅から東門に入ります。

東門を入ると、今年2月にオープンした見晴亭があります。休み場と土産物売り場、そして祭り期間中は案内ボランテアの方がお待ちしています。案内用のパンフレットや昔の偕楽園の絵図もあります。授乳室もありますので、係りの人に相談してください。

数年前までは偕楽園では一番先に咲く梅の木 八重寒紅がある場所に行きました。梅の花の向こうに見晴広場があり、その奥に好文亭が見える絶好の撮影スポットです。ところが東日本大震災の後ころから、夏の日照りと異常乾燥のためか、木が弱り、真っ先には咲かなくなってしまいました。

芝生の中の竹垣の中は萩です。9月の中秋の名月のころが萩まつりです。

松の木の上にちょっと見えるのが左近の桜です。山桜の大木です。京都御所からいただいたものです。

好文亭手前にはキリシマツツジの大株があって咲くと真っ赤になります。

その後一番花を咲かせているのは藤棚近く、二季咲き桜近くの芝生に面した八重寒紅です。

白花で毎年最初に咲くのは、チャボトウジです。でもこのチャボトウジは、1~2輪を咲かせるだけで、すぐに本格的に咲き始めることはありません。早咲きの中ではむしろ遅い方です。今日は1輪しか確認できませんでした。場所は表門から好文亭方面への大通りの右側で、半分よりちょっと手前、右側の臥竜梅よりひとつ前の木です。臥龍梅の上のほうに伸びた枝に咲いています。枝をじっと見つめていると花が見えてきます。

南崖にも早咲きの冬至梅があるのですが、まだ咲いていませんでした。柿の木の近くです。

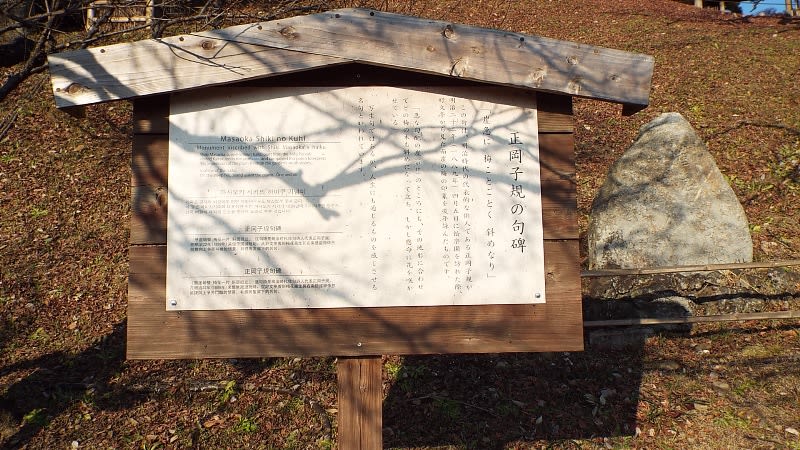

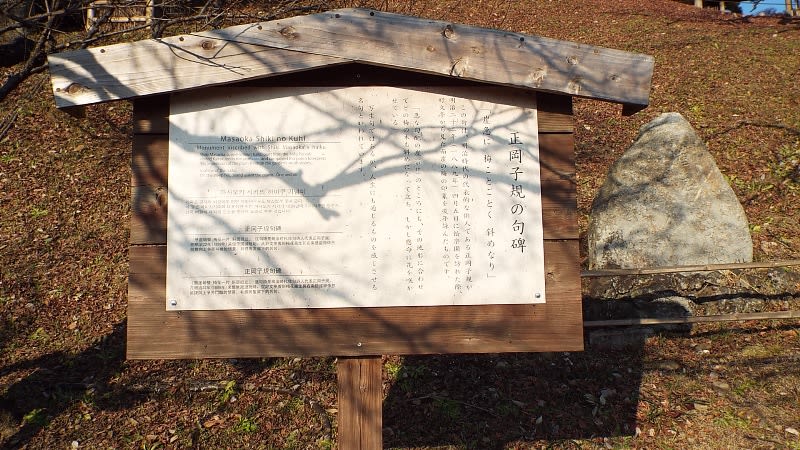

南門と橡門の中間に正岡子規の句碑があります。この句碑の説明板に梅の枝の影がありました。

『崖急に梅ことごとく斜めなり』 正岡子規は偕楽園に来たことがあるそうです。その時の情景をのちに詠んだと思われます。

この詩のとおりに、説明板に梅の枝が影を落としているのがなんとも素晴らしいです。

乗用車でいらっしゃるお客様の多くは、桜山駐車場から梅桜橋という跨線橋を渡り、南門にむかいます。そこには偕楽園と彫りこまれた標柱があり、来援記念の写真スポットになっています。そのすぐ隣に早咲きの八重冬至があります。蕾がだいぶふくらんでいました。

猩々梅林の早咲き 水心鏡も蕾がふくらんでいました。猩々梅林のほぼ中央のベンチのとなりの木です。

窈窕梅林の八重寒紅は数輪咲いていました。こちらは本園から遠いため、ニュースでは報じられませんが、偕楽園公園内では事実上一番先に咲く木です。窈窕梅林のほぼ中央の水道の脇です。

偕楽園の梅は100種ほどあって、例年では早咲きは2月中旬ころまでに、中咲きは2月下旬から3月上旬、遅咲きは3月中、下旬に見ごろです。

開花時期はその年の気候にもよって早かったり遅かったりですが、遅咲きほど時期は変わらず、中咲きもそれほどずれることはありません。早咲きが遅れて2月下旬になるようなことが近年多いようです。

梅はいつ見に来ればよいのですかとよく質問があるようですが、3回見るのがお勧めです。

1回目は探梅といって、わずかに咲いた梅を探し回って、発見した喜びを味わっていただきます。

2月上旬ころまでがよいと思います。これから咲く梅の蕾の説明をお聞きになって、花を心に思い描くのもすばらしいことです。ただしボランテアさんはおりません。

もし、園内で私を見かけ声をかけていただければご説明できると思います。

2回目は賞梅です。2月下旬から3月上旬ころで、たくさんの梅が咲いています。梅まつりのイベントも盛りだくさんで、梅を堪能していただけます。

3回目は送梅です。3月中、下旬ころです。実は遅咲きの梅の花が最もきれいで豪華な花が多いのです。

散りゆく花と最後に華やいでいる花を見ていただけます。

どうしても1回しか来れないお客様はご自分で探梅、賞梅、送梅の時期をお選びになってください。

いつ来ていただいてもきっとご満足いただけることと思っております。

10日くらい前に梅が咲いたと知らせがありました。今日確認に行きましたら、早咲きの2種、計3本の梅が咲いていました。

快晴の偕楽園の天空に月がみえました。

千波湖畔の黄門様の銅像近くの観光バス駐車場からと、祭り期間中の土日に停車するJR偕楽園駅から東門に入ります。

東門を入ると、今年2月にオープンした見晴亭があります。休み場と土産物売り場、そして祭り期間中は案内ボランテアの方がお待ちしています。案内用のパンフレットや昔の偕楽園の絵図もあります。授乳室もありますので、係りの人に相談してください。

数年前までは偕楽園では一番先に咲く梅の木 八重寒紅がある場所に行きました。梅の花の向こうに見晴広場があり、その奥に好文亭が見える絶好の撮影スポットです。ところが東日本大震災の後ころから、夏の日照りと異常乾燥のためか、木が弱り、真っ先には咲かなくなってしまいました。

芝生の中の竹垣の中は萩です。9月の中秋の名月のころが萩まつりです。

松の木の上にちょっと見えるのが左近の桜です。山桜の大木です。京都御所からいただいたものです。

好文亭手前にはキリシマツツジの大株があって咲くと真っ赤になります。

その後一番花を咲かせているのは藤棚近く、二季咲き桜近くの芝生に面した八重寒紅です。

白花で毎年最初に咲くのは、チャボトウジです。でもこのチャボトウジは、1~2輪を咲かせるだけで、すぐに本格的に咲き始めることはありません。早咲きの中ではむしろ遅い方です。今日は1輪しか確認できませんでした。場所は表門から好文亭方面への大通りの右側で、半分よりちょっと手前、右側の臥竜梅よりひとつ前の木です。臥龍梅の上のほうに伸びた枝に咲いています。枝をじっと見つめていると花が見えてきます。

南崖にも早咲きの冬至梅があるのですが、まだ咲いていませんでした。柿の木の近くです。

南門と橡門の中間に正岡子規の句碑があります。この句碑の説明板に梅の枝の影がありました。

『崖急に梅ことごとく斜めなり』 正岡子規は偕楽園に来たことがあるそうです。その時の情景をのちに詠んだと思われます。

この詩のとおりに、説明板に梅の枝が影を落としているのがなんとも素晴らしいです。

乗用車でいらっしゃるお客様の多くは、桜山駐車場から梅桜橋という跨線橋を渡り、南門にむかいます。そこには偕楽園と彫りこまれた標柱があり、来援記念の写真スポットになっています。そのすぐ隣に早咲きの八重冬至があります。蕾がだいぶふくらんでいました。

猩々梅林の早咲き 水心鏡も蕾がふくらんでいました。猩々梅林のほぼ中央のベンチのとなりの木です。

窈窕梅林の八重寒紅は数輪咲いていました。こちらは本園から遠いため、ニュースでは報じられませんが、偕楽園公園内では事実上一番先に咲く木です。窈窕梅林のほぼ中央の水道の脇です。

偕楽園の梅は100種ほどあって、例年では早咲きは2月中旬ころまでに、中咲きは2月下旬から3月上旬、遅咲きは3月中、下旬に見ごろです。

開花時期はその年の気候にもよって早かったり遅かったりですが、遅咲きほど時期は変わらず、中咲きもそれほどずれることはありません。早咲きが遅れて2月下旬になるようなことが近年多いようです。

梅はいつ見に来ればよいのですかとよく質問があるようですが、3回見るのがお勧めです。

1回目は探梅といって、わずかに咲いた梅を探し回って、発見した喜びを味わっていただきます。

2月上旬ころまでがよいと思います。これから咲く梅の蕾の説明をお聞きになって、花を心に思い描くのもすばらしいことです。ただしボランテアさんはおりません。

もし、園内で私を見かけ声をかけていただければご説明できると思います。

2回目は賞梅です。2月下旬から3月上旬ころで、たくさんの梅が咲いています。梅まつりのイベントも盛りだくさんで、梅を堪能していただけます。

3回目は送梅です。3月中、下旬ころです。実は遅咲きの梅の花が最もきれいで豪華な花が多いのです。

散りゆく花と最後に華やいでいる花を見ていただけます。

どうしても1回しか来れないお客様はご自分で探梅、賞梅、送梅の時期をお選びになってください。

いつ来ていただいてもきっとご満足いただけることと思っております。

その作法にしたがって観梅するのがいいのですね

茶の道にも通じるような梅の道だと感じます

茶道ー梅道になるのかしら・・・

正岡子規の案内板に折よく梅の枝が影を落として情緒があります~

前の記事にさかのぼって見せていただいたとき「てっけん」も載っていたのでいいなあと思っていました。

私も今年になって初めててっけんという梅の存在を知ることになり感慨深かったのです。

そのとき調べたところでは偕楽園にも植えられているということも知りました。

1本の梅の木にも由縁や歴史を伴って鑑賞する側も襟を正したい気持ちにもなりそうです。

梅が早々と咲いて。

春が来たと思ってしまいます。

偕楽園有名ですね~。

昼月もきれいです、夢が湧いてきます。

良い新年をお迎えくださいませ。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

偕楽園の梅が3,000本もあることは 此方の新聞にも載ったことがあるんですよ

また旅番組などでも 何度か放映されていて 懐かしく拝見しました

もう咲き始めたなんて 随分と早い開花ですね

梅は桜と違ってパッと咲いてパッと散りませんので 長い期間楽しめますね

水戸は梅と納豆が名産で 子どもの頃から 梅干の大好きな子供でした(笑)

もう直ぐ今年も終わりますね

来年も 沢山の植物たちのご紹介 楽しみにしています

良いお年をお迎えくださいね。

正岡子規の句碑の影については、この案内板がそのように計算されていたかどうかはしりません。あるときふと気がつきました。

それで案内するときには、このようなことを考えて設置した方は奥深い方で本当に素晴らしいと言っております。てっけんは前のブログの時書きました。移行したら違う漢字になっていたので直しましたが、まだ変なのがありましたね。

酈懸梅と書きます。GoogleMapで調べると上海の西方にこの地名がいくつかありますね。

三度とは言いませんが、ぜひ一度でも見に来てください。よろしければご案内もできます。

偕楽園では12月に数輪の花をつける木があります。テレビなどで報道されて、見に来る方がおられますが、案内されないと見つけるのは難しいですね。毎年同じ木ですから簡単なので葉あります。

これからたびたび梅をアップしますので、懲りずにお立ち寄りください。

お世話様になりありがとうございます。

来年もよろしくお願いいたします。

水戸と言えば梅と納豆ですね。近郊では干し芋です。それからメロンも。

梅は1本の木で1カ月くらい咲き続けます。でも見ごろは前半になります。咲く時期は種類によって違いますので2月から3月いっぱいまで楽しめます。

そちらには世界の梅公園があるのでいつかは行って見たいと思っています。

どうぞよいお年をお迎えください。

ありがとうございました。

ドイツでは見ることができないので、梅の季節に日本に行きたいのですが、

それもなかなかかなわないでいます。

梅の観賞作法があるのですね。

そのような事も知りませんでした。

写真を見る限り青空で、うらやましいです。

気温が低いのは慣れているからいいのですが、

天候が不順で、なかなか野山を歩けないでいます。

それでも時折雨の中をうろついていますが。

別の記事については後日コメントさせてください。

地球は狭くなりました。ぜひ梅の季節に日本へと希望を持っているといつかはかなえられるでしょう。その時は精一杯ご案内させていただきます。私がジージさんを誰?と言うようになる前はのことですが。

梅の鑑賞法なんて誰が考えたのでしょうね。花の好きな方は自然とそうやっていることです。

関東地方は冬によく晴れることがすばらしいことだと思っています。雪雲の多い地方の方にも見ていただければ幸いです。

コメントについては、ジージさんのできる範囲内でお気軽にお願いします。