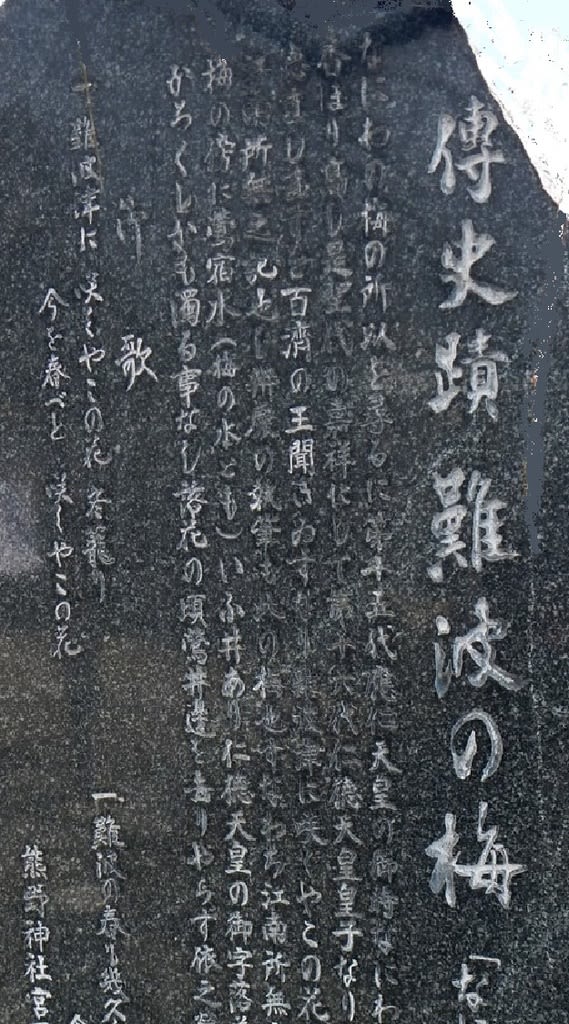

1 熊野神社・尼崎市西難波町5-9-22の境内に傳史跡難波の梅「なにわの梅古記」抜粋という比較的新しい近代の石碑がある。

熊野神社の創立年月日は不詳なれども、第15代応神天皇第16代仁徳天皇の御代に度々行幸あらせられて御歌を詠まれたる梅林当祝津宮跡社。天平年中に熊野大権現と称し、後に熊野神社と称す。

熊野神社の創立年月日は不詳なれども、第15代応神天皇第16代仁徳天皇の御代に度々行幸あらせられて御歌を詠まれたる梅林当祝津宮跡社。天平年中に熊野大権現と称し、後に熊野神社と称す。

2 碑文

なにわの梅の所以を尋るに、第15代応神天皇の御時、なにわ津にこの花咲き四方に香ほり高し。

是聖代の嘉祥にして第16代仁徳天皇皇子なりし御時、自然とこの花瑞徳ましますと百済の王聞き為すなり。難波津に咲くやこの花のことは是也。此の花江南所無之記也し辨慶の執筆も此の梅也。すなわち江南所無之は、梅の名をいふ。梅の傍に鶯宿水(梅の水とも)いふ井あり。仁徳天皇の御字、落花に浄んで薫じて味ひかろく、しかも濁る事なし。落花の頃、鶯井邊を去りやらず。依之鶯宿水の水の名あり。

御歌 難波津に 咲くやこの花 冬籠り 今を春べと 咲くやこの花

3 碑文にある古今和歌集 仮名序文 の該当箇所の文面は以下の通り。

難波津の歌は,帝の御始(おほんはじ)め也。大鷦鷯帝(おほささぎのみかど)の,難波津にて皇子と聞えける時,東宮(みこのみや)を互ひに讓りて,位に即き貯(たま)はで,三年になりにければ,王仁(わに)と言ふ人の訝思(いぶかりおも)ひて,詠みて奉りける歌也,此花は梅花(むめのはな)を言ふなるべし。

4 以上をまとめると

古今集仮名序文の歌は仁徳天皇が皇位に着く前の皇太子のときに王仁が贈ったもので、花が咲きました。あなたも皇位に就いてはいかがかと促した歌である。紀貫之はこの花は梅の花であると古今集の序文に書いている。

熊野神社の石碑では、この御歌にうたわれた花は江南所無であるとあるので、江南所無という梅は仁徳天皇のころから難波津に存在したことになる。

石碑には傳史とあるので、伝記として伝えられたということで、記録が残っているのか、単なる言い伝えかは不明であるが。

偕楽園の江南所無の花

偕楽園の江南所無の花このようなきれいな梅の花が仁徳天皇時代から難波津にはあったのでしょうか。このようなことに思いを巡らせると江南所無が水戸の六名木に選ばれたのも納得です。

また、仁徳天皇は兄が皇位継承をするべきと、兄は弟が継ぐべきと互いに譲り合って、兄が先に死亡して弟が継承したことに大層感銘したのが水戸光圀公でした。

光圀公は兄を差し置いて藩主になってしまったので、仁徳天皇にならい兄を思い兄を敬い大切にされたということです。

光圀公が誕生した家老の家にも梅の木があったこともあり、学問に励むと梅が咲くという中国の故事もあって、光圀公は梅の木をことのほか特別な木と思われ、難波から取り寄せたりしました。

また、仁徳天皇は兄が皇位継承をするべきと、兄は弟が継ぐべきと互いに譲り合って、兄が先に死亡して弟が継承したことに大層感銘したのが水戸光圀公でした。

光圀公は兄を差し置いて藩主になってしまったので、仁徳天皇にならい兄を思い兄を敬い大切にされたということです。

光圀公が誕生した家老の家にも梅の木があったこともあり、学問に励むと梅が咲くという中国の故事もあって、光圀公は梅の木をことのほか特別な木と思われ、難波から取り寄せたりしました。

現在弘道館政庁裏手には、昭和8年に調査した時の梅の木であると思われる江南所無があります。この江南所無は昭和8年時点で、弘道館と偕楽園の全ての梅の木の中で、もっとも風格があり花もきれいな梅の木として、昭和9年に水戸の六名木に選ばれた6本のうちの一本です。おそらく弘道館創設時に植えられた梅の木ではないかと想像することができます。

現在の六名木は当時選ばれた6本の木の品種名を水戸の六名木として、弘道館と偕楽園内各所に植えられています。

水戸の六名木 江南所無、烈公梅、虎の尾、白難波、月影、柳川枝垂

弘道館の梅樹

弘道館の梅樹 また、水戸2代藩主光圀公が始めた大日本史編纂所江戸屋敷内の彰考館には梅を植えており、彰考館は水戸城内に移転してからも、水戸藩主の代々がこの梅の木を大切にしてきて、その梅の木の後継樹が現在常磐神社境内に浪速の梅として残っています。

さらにまた、光圀公は隠居した西山荘の書斎にも梅の木を植えて、学問を怠らぬようにとしました。

光圀公の隠居所西山荘

光圀公の隠居所西山荘 大日本史は明治39年に偕楽園内に移設された彰考館で完成し皇室に献上された由。偕楽園内には大日本史完成の地という石碑があります。

偕楽園内大日本史完成の地

偕楽園内大日本史完成の地 九代藩主斉昭公が水戸に来られた時に、水戸城内の彰考館の梅の木の由来を家老から聞き梅の木をご覧になって歌われました。

家の風 今もかをりのつきぬにそ 文このむ木の さかりしらるヽ

常磐神社の浪華の梅の歌碑

常磐神社の浪華の梅の歌碑 常磐神社の浪華の梅

常磐神社の浪華の梅浪華の梅は水戸城から常盤神社に移植されたと記録されています。常盤神社に確認。

次のように水戸の六名木である烈公梅と浪華の梅がもとは同じ梅の木ではなかったかという推測が真実味を帯びてきます。

1 浪華の梅は薄いピンクで全く同じではないが烈公梅とよく似ていること。

2 難波の梅は一度枯れ代替の梅の木を植えたので、全く同じものではく、元の浪華の梅によく似た木が植えられた可能性がある。

3 常磐神社参道には烈公梅の古木が2本あって、創建当時からあったものと思われる。少なくとも昭和初期には今のと似た古木があったこと。

1 浪華の梅は薄いピンクで全く同じではないが烈公梅とよく似ていること。

2 難波の梅は一度枯れ代替の梅の木を植えたので、全く同じものではく、元の浪華の梅によく似た木が植えられた可能性がある。

3 常磐神社参道には烈公梅の古木が2本あって、創建当時からあったものと思われる。少なくとも昭和初期には今のと似た古木があったこと。

戦災前の常磐神社

戦災前の常磐神社 常磐神社参道の烈公梅

常磐神社参道の烈公梅4 常盤神社の祭神は義公(光圀公)と烈公(斉昭公)であることから、参道に両者にゆかりの深い梅の木が植えられたと思われること。

5 昭和8年に弘道館裏手(幕末に一時移転された三の丸彰考館の近くと思われる)にあった梅の木が水戸の六名木に選ばれ烈公梅と命名されたことは、この梅の木が重要な梅の木であるとがこの時認識されていたこと。

5 昭和8年に弘道館裏手(幕末に一時移転された三の丸彰考館の近くと思われる)にあった梅の木が水戸の六名木に選ばれ烈公梅と命名されたことは、この梅の木が重要な梅の木であるとがこの時認識されていたこと。

6 彰考館が二の丸城内から三の丸へ移設されたときにも、梅の木が一緒に移植された可能性は十分にありえることである。

7 以上のことから、水戸城内(二の丸彰考館)から常盤神社へ移植された浪華の梅と弘道館裏手(三の丸彰考館)にあった烈公梅が同じ花を咲かせる梅の木であったということが十分考えられるわけです。

7 以上のことから、水戸城内(二の丸彰考館)から常盤神社へ移植された浪華の梅と弘道館裏手(三の丸彰考館)にあった烈公梅が同じ花を咲かせる梅の木であったということが十分考えられるわけです。

斉昭公は弘道館と偕楽園を創設し、たくさんの梅の木を植えられ、偕楽園内に好文亭を建てられました。

花追い橋から好文亭

花追い橋から好文亭 またもう一つの六名木の烈公梅の花色、形も一見すると浪速の梅に似ていることから、もとは同じだったのではとの推測もできますが、別の考えでは、彰考館に植えた梅の木は品種にこだわらず、数種類あったのかとも考えられます。

さらに水戸藩が代々梅を大切にしたことには家康公から、水戸初代藩主頼房公へ梅の木を贈られたことも大きいかと思います。その梅の木については現在偕楽園内にある小さな和実梅の石碑が残っています。

和実梅の石碑

和実梅の石碑この石碑は好文亭の床下にあったという話があって、現在1本の白梅のもとにあります。

この白梅は前の管理者伊藤さんに聞いたことがあります。もとの木が枯れたので植えたが、今の梅の木は和実梅ではないとのことです。

和実梅については顎髭仙人さんのブログに以下記載されています。

「斉昭公が植物係の長尾左太夫に宛てた書状では、駿府から取り寄せた珍しい梅であったことがわかりますが、国内で現在見つかってはいません。白色遅咲き、実の核は極めて脆弱にして容易に噛み砕き易しという記録が残っているそうです。」

雑草はこの和実梅は、もしかして、水戸に来たという実割梅のことかと考えてしまいます。

実割梅については久能山東照宮唐門下に八房梅とともに梅樹が植えられています。

八房梅・八重の紅梅と実割梅・一重の白梅

また、実割梅は石碑に次のように説明されています。

實割梅の記

駿河の城の御庭に梅樹あり 咲出る花の色香のみならず

むすべる實も世にたぐひなく 核のおのつから恵みわるゝより

其名をも實割梅といえり 古は昔東照御神の御手つから

移植給ひしといふめる 明治の御事ありしより 咲出る色香は

むかしにかはらずいとめでたけれど 後々は其故よし傳ふる人の

まれになり行かむを 国人久能の宮祠竹齋出島の翁 深くなげき

遠くおもひ 御社の御前に移うえしぞ 花志るあらば

いかにうれしとおもふらめ はた御神も 其まめしき心ばえを

愛玉ふらし こゝに詣づる人よ 此花を見 この色をも香をも

袖にとめつ 古をしのび今をおもひて奉る ぬさとなしなば

心の塵もすがすがしふなりて 神の御めぐみもいやちこならむと

思ふになむ

明治九年 勝 安芳謹記す 表額 山岡高歩拝書

実割梅は徳川家康公が駿府城で、自ら育てていたものでした。文中には由来を伝えていく人が少なくなる事を危惧して、とあります。江戸時代、駿府城ではこの実割梅から梅干を漬け、東照宮に納める仕来りだったそうです。しかし、奉納は明治維新後に行われなくなってしまい、当時の第一祠官(現在の宮司職)であった出島竹齋は梅樹そのものの存続を憂慮し、徳川慶喜公と協議の上、駿府城から東照宮への植え替えを敢行しました。勝海舟は出島竹齋翁の忠節に感銘を受け、山岡鉄舟と共同で石碑を立てたと伝わっています。

この白梅は前の管理者伊藤さんに聞いたことがあります。もとの木が枯れたので植えたが、今の梅の木は和実梅ではないとのことです。

和実梅については顎髭仙人さんのブログに以下記載されています。

「斉昭公が植物係の長尾左太夫に宛てた書状では、駿府から取り寄せた珍しい梅であったことがわかりますが、国内で現在見つかってはいません。白色遅咲き、実の核は極めて脆弱にして容易に噛み砕き易しという記録が残っているそうです。」

雑草はこの和実梅は、もしかして、水戸に来たという実割梅のことかと考えてしまいます。

実割梅については久能山東照宮唐門下に八房梅とともに梅樹が植えられています。

八房梅・八重の紅梅と実割梅・一重の白梅

また、実割梅は石碑に次のように説明されています。

實割梅の記

駿河の城の御庭に梅樹あり 咲出る花の色香のみならず

むすべる實も世にたぐひなく 核のおのつから恵みわるゝより

其名をも實割梅といえり 古は昔東照御神の御手つから

移植給ひしといふめる 明治の御事ありしより 咲出る色香は

むかしにかはらずいとめでたけれど 後々は其故よし傳ふる人の

まれになり行かむを 国人久能の宮祠竹齋出島の翁 深くなげき

遠くおもひ 御社の御前に移うえしぞ 花志るあらば

いかにうれしとおもふらめ はた御神も 其まめしき心ばえを

愛玉ふらし こゝに詣づる人よ 此花を見 この色をも香をも

袖にとめつ 古をしのび今をおもひて奉る ぬさとなしなば

心の塵もすがすがしふなりて 神の御めぐみもいやちこならむと

思ふになむ

明治九年 勝 安芳謹記す 表額 山岡高歩拝書

実割梅は徳川家康公が駿府城で、自ら育てていたものでした。文中には由来を伝えていく人が少なくなる事を危惧して、とあります。江戸時代、駿府城ではこの実割梅から梅干を漬け、東照宮に納める仕来りだったそうです。しかし、奉納は明治維新後に行われなくなってしまい、当時の第一祠官(現在の宮司職)であった出島竹齋は梅樹そのものの存続を憂慮し、徳川慶喜公と協議の上、駿府城から東照宮への植え替えを敢行しました。勝海舟は出島竹齋翁の忠節に感銘を受け、山岡鉄舟と共同で石碑を立てたと伝わっています。

このように水戸藩は代々梅の木を大切にしてきたのです。そして今もこの梅の木が弘道館と偕楽園で花を咲かせているのです。これからの100年、200年もなお残してゆきたい遺産です。

江南所無が水戸の六名木に選ばれた---、水戸と太宰府、そして大阪城にも大きな梅林ですね。

お久しぶりです、モエカです。

気温差が激しい日が続いていましたが

だんだんと暖かくなってきましたね!

体調はいかがですか?

梅はそんな昔から大切にされてきたんですね😊

これからも残していきたい遺産ですね✨

お陰様で危なっかしい低空飛行の毎日ですが、若干の右手の痺れを感じるものの元気にしています。もうすぐ1年になりますね。いつも見守っていてくださりありがとうございます。

尼崎市の熊野神社の境内に江南所無のことを記した石碑があることを数年前に知ったのですが、その歌が古今集に有ったり、碑文の内容が仁徳天皇のことであって、こちらは古事記に記載されているように思っていましたが、どちらも探すことができませんで、年月が過ぎてしまいました。

この度は令和の年号が万葉集からのもであることから、令和元年には万葉集を全文かな文字で読んだりして、梅の歌全121首を調べ、さらに万葉集に登場する、草木すべてを調べ、今も継続して調べています。こんな発見もありました。

https://blog.goo.ne.jp/zassougoo/e/1fd86a35b9f538635323991482bd16bf

それで古文書の読み方、と言ってもネット上にある読みやすいものに慣れてきましたので、同じ手法 で古事記と古今集の該当箇所を探し出しました。

このたび該当箇所の意味を確かめられましたので、これまで、雑草が知っていた水戸の梅に関わることなどとつなぎ合わせて、推理を働かせてまとめてみたのが、今回の内容です。これは不正確な内容も含んでいますが、とても興味深い筋書きと思っております。

今年の梅祭りは一昨日3月20日で終了しました。でも今は丁度江南所無など遅咲きの梅の見頃でもあります。

できればモエカさんをご案内したいと願っています。おかげさまで体調は良くて、今年ではなくても、来年でもご案内はできそうに思うこの頃です。 モエカさんのご祖父母さまはお元気のことと思います。ぜひご家族でご一緒にご案内させていただけたらと願っている雑草です。ありがとうございます。

ご無沙汰ですね

私は神社、仏閣、戦国武将が好きな古希のおじさんです

趣味はビーチコーミングです

ブログを拝見して雑学が豊富になりました

またお邪魔します

> 水戸の梅... への返信

こんにちは、モエカです🙂↕️

返信が遅くなってすみません💦

ぜひ案内して頂きたいです✨

偕楽園の梅を見に行きたいのですが、だいぶ先になってしまうのでまず偕楽園に遊びに行きたいなと思ってます。

もうすぐ夏になってしまうのですが、夏ではなく秋頃の方がいいなどはありますでしょうか?

急に暑くなったり変な天気が多いのでお身体に気をつけてお過ごしください🍀

>歴史・・・... への返信

いつもたわいのないことばかりですが、見てくださりありがとうございます。水戸の梅と庭の草花を中心に、あることないことを書いてきました。このgooブログは11月でサービス終了ということで、さみしいで、引っ越しもできるそうですが、もう引っ越しの余力もないので、このまま終了になりそうです。ありがとうございます。

>モエカさん。いつもありがとうございます。

偕楽園に来ていただけること、大変うれしいことです。大歓迎です。

偕楽園の四季はいつでもお楽しみいただくことができます。

偕楽園と弘道館には梅の木のほかに雑木や野草を含めて約200種類の植物があります。まもなく珍しいモクゲンジの花も咲きだします。これは私が苗を提供したものです。ムクゲ、マヤラン、ヤドリギなど夏でもたくさんあります。また梅は花だけでなく、幹や葉も色々と興味深いところもありまして、花の無い時に花を想像しながら、木を見て回るのも楽しいことです。それから、弘道館と偕楽園の建物などと近くの徳川ミュージアムなどの歴史的な内容も興味深いことがたくさんあります。9月にはハギ祭りも。11月はもみじ谷も、隣の歴史館のイチョウとともにライトアップが素敵です。梅の花は早咲きの花を訪ねる探梅、1月。盛んに咲く寒梅、2月。名残惜しいきれいな花、送梅。など何度もお楽しみいただけます。

わたしは暑さも大丈夫です。モエカさんさへよろしければ、すぐにでも、夏でも、秋でもいつでも喜んでご案内をお待ちしております。