/

/

昭和11年生まれ、24歳になるまで仙台に住んでいたました。近くには作並温泉や秋保温泉、鳴子温泉などがあります。当時は他にあまり楽しみが無いのでよく温泉へ行ったのです。そして東北地方にある数々の温泉へも行きました。東北の人はよく温泉に行きます。温泉文化の地なのです。

東北地方の温泉では農閑期や冬には湯治が普通で、旅館には湯治客専門の部屋と共同炊事場があり調理器具、食器を貸してくれます。他にすることが無いので朝、昼、夜と数回、温泉につかります。これを数日繰り返すと体の疲れがすっかり取れ、爽快な健康体になるのです。温泉は万病に効くとはこのことです。

東北地方では温泉はつかるものであり、体は洗わないのです。ですから洗い場が無いのです。

自分が入った温泉で印象深いのは酸ケ湯、ふけの湯、乳頭温泉、鬼首温泉などです。どれも草深い人里離れた山にあります。恐ろしいような独特な雰囲気の谷間にあるのです。土俗的な神が住んでいるような山奥です。これが東北の独特な温泉文化なのです。

しかし東北地方に限らず、温泉が好きな人は全国に多いと思います。若い人々も好きです。

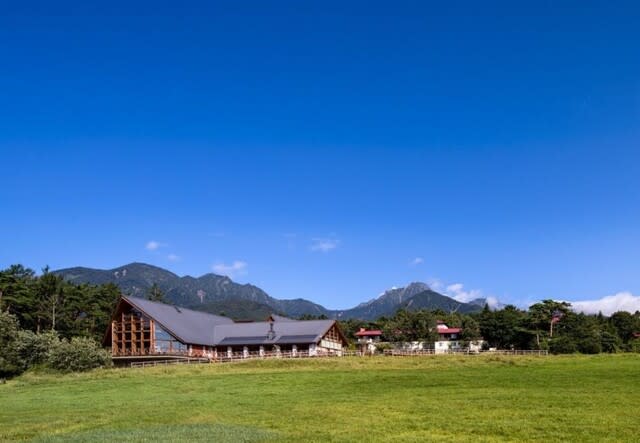

特に最近は地方の自治体が立派な温泉センターを建設してい地域の活性化をそています。山梨県にある私の山林の中の小屋の近くにも「武川の湯」と「尾白の湯」という広大な浴槽の温泉があります。色々な野天風呂やサウナやレストランもあり、実に豪華な施設です。お湯は地下1000メートルからの天然温泉です。

最近このような豪華な温泉センターが全国に多くなりました。温泉文化の隆盛です。

自分が入った数々の温泉を懐かしく思い出しながら時の流れの早さに茫々とします。特に独特な雰囲気の谷間にある土俗的な酸ケ湯、ふけの湯、乳頭温泉、鬼首温泉などを懐かしく思います。

それはぞれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りします。 後藤和弘(藤山杜人)

3番目の写真は乳頭温泉の写真です。

3番目の写真は乳頭温泉の写真です。 4番目の写真は鳴子温泉街の写真です。

4番目の写真は鳴子温泉街の写真です。 5番目の写真は鬼首温泉の写真です。

5番目の写真は鬼首温泉の写真です。 6番目の写真は写真は八丈島、裏見ケ滝温泉です。

6番目の写真は写真は八丈島、裏見ケ滝温泉です。 7番目の写真は八丈島の裏見ヶ滝温泉 です。裏見ケ滝温泉はなにか東北の温泉文化に共通するものがあります。

7番目の写真は八丈島の裏見ヶ滝温泉 です。裏見ケ滝温泉はなにか東北の温泉文化に共通するものがあります。

北海道にはアイヌ民族が縄文時代より以前の大昔から住んでいました。北海道の先住民です。第二次大戦の直後までアイヌ民族だけの村落が北海道に散在していたのです。それが現在は忘れられています。

そこで今日はアイヌ民族の文化と生活の様子をご紹介したいと思います。

さて私がアイヌ民族に興味を持つきっかけになったのはモースが撮ったアイヌ人の1枚の集合写真です。エドワード・モースは大森貝塚の発見で有名ですが、それ以上に日本の陶磁器の収集と民具や風景写真の収集でも偉大な功績を上げました。その中に次の写真があったのです。

1番目の写真はモースが明治20年代(1890年頃)に撮った北海道のアイヌの集合写真です。写真の出典は、小学館の「百年前の日本」(1983年11月25日初版発行)という写真集です。

明治時代のアイヌは伝統的な服装と家に住み純然たるアイヌ文化を維持していたのです。一緒に写っている白人はクラーク博士でアイヌにも興味があったそうです。この写真でアイヌ民族を興味を持った私は他の写真をさがしました。

(1)アイヌ人の写真と家族の写真

アイヌ人の写真は明治時代から現在にいたるまで沢山あります。もっとも現在の写真は観光用のアイヌの祭りに出演するアイヌ人たちです。和人と結婚したアイヌ人達です。写真を示します。  2番目の写真はモースが明治時代に撮ったアイヌ民族です。こんな服装は1945年の大二次世界大戦の終戦まで続きました。北海道のアイヌ村落では皆んながこの服装をしていたのです。

2番目の写真はモースが明治時代に撮ったアイヌ民族です。こんな服装は1945年の大二次世界大戦の終戦まで続きました。北海道のアイヌ村落では皆んながこの服装をしていたのです。  3番目の写真は観光用のアイヌの祭りに出演したアイヌ人たちです。日本の経済の高度成長とともに北海道旅行が盛んになり大勢の観光客がアイヌの祭りのショーを見に行きました。ショーの出演者はアイヌの血を引く日本人です。

3番目の写真は観光用のアイヌの祭りに出演したアイヌ人たちです。日本の経済の高度成長とともに北海道旅行が盛んになり大勢の観光客がアイヌの祭りのショーを見に行きました。ショーの出演者はアイヌの血を引く日本人です。  4番目の写真は観光用のアイヌの女性たちです。化粧や服装は伝統的なアイヌを忠実に再現しています。口の周りの入れ墨は墨で描いたもので入れ墨ではありません。

4番目の写真は観光用のアイヌの女性たちです。化粧や服装は伝統的なアイヌを忠実に再現しています。口の周りの入れ墨は墨で描いたもので入れ墨ではありません。  5番目の写真は口で震わせるアイヌ独特の楽器を演奏するアイヌの女性です。 北海道のアイヌ人は明治以後は日本の小学校に行くようになり次第に伝統的なアイヌ民族の文化が消えて行きました。北海道開拓のために入植した日本人によって土地を奪われ、狩猟を禁止され、川を遡るサケを捕ることさえも禁じられたのです。アイヌの村落は貧しい生活を強いられていました。それでもアイヌ村落は終戦後まで存続していたのです。第二次大戦中までは北海道にはアイヌ人達だけの村落があちこちにあったのです。 (2)アイヌ人の住居

5番目の写真は口で震わせるアイヌ独特の楽器を演奏するアイヌの女性です。 北海道のアイヌ人は明治以後は日本の小学校に行くようになり次第に伝統的なアイヌ民族の文化が消えて行きました。北海道開拓のために入植した日本人によって土地を奪われ、狩猟を禁止され、川を遡るサケを捕ることさえも禁じられたのです。アイヌの村落は貧しい生活を強いられていました。それでもアイヌ村落は終戦後まで存続していたのです。第二次大戦中までは北海道にはアイヌ人達だけの村落があちこちにあったのです。 (2)アイヌ人の住居

昔アイヌ村落のあった日高の平取や白老、そして旭川の郊外などには現在は民族博物館があります。そしてアイヌの村落が復元して展示されています。復元し展示してある村落の写真を示します。  6番目の写真は白老にあるアイヌの村落です。復元したものです。

6番目の写真は白老にあるアイヌの村落です。復元したものです。

7番目の写真はアイヌの家の内部です。アイヌの住居チセ(cise)は、地面を踏み固めた上に藁やゴザ、毛皮を敷いて床とした平地式住居で、その中央に木尻席を欠いた大きな囲炉裏が設けられていました。この囲炉裏に数個のシュワッ(自在鉤)が下げられ、そこに和人との交易で得られた大小のシュー(鉄鍋)がかけられていました。

7番目の写真はアイヌの家の内部です。アイヌの住居チセ(cise)は、地面を踏み固めた上に藁やゴザ、毛皮を敷いて床とした平地式住居で、その中央に木尻席を欠いた大きな囲炉裏が設けられていました。この囲炉裏に数個のシュワッ(自在鉤)が下げられ、そこに和人との交易で得られた大小のシュー(鉄鍋)がかけられていました。 8番目の写真も展示されているアイヌの村落の風景です。

8番目の写真も展示されているアイヌの村落の風景です。

さて北海道大学の付属植物園の中にある博物館にはアイヌ民族関連の数多くの展示物もあります。函館市にもアイヌ文化を展示した博物館もあります。しかし現在はアイヌ人だけの村落は消えて無くなってしまったのです。

北海道に行くと、私は復元した村や博物館を見て回りました。北海道・日高の平取町二風谷では、町営のアイヌ歴史博物館を見ました。その向かいには、純血のアイヌ人が個人的に経営しているアイヌ文化の博物館もありました。

(3)アイヌ人の食生活

アイヌ民族の食糧は簡単に獲れるエゾシカの肉と多量に獲れる鮭の干物でした。ヒグマはまれにしか食べられませんでした。クジラやトドなどの海獣も食べましたがニシンやイワシが主でした。若めや昆布も食べました。

その他に植物を食べていました。そして肉食と草食のバランスを取りながら北の大地で豊かな食生活を楽しんでいたのです。アイヌは和人と同様に生食を好み、素材の新鮮さを最大限に生かした「刺身」や「肉や魚のたたき」が大変に好まれていたのです。加熱調理については、炉の直火と鍋のみで可能な調理法、すなわち「あぶる」「焼く」「煮る」「ゆでる」「灰の中で蒸し焼き」でした。

以上の写真と文章の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E6%96%99%E7%90%86 です。

今日はアイヌ民族の写真とともにその村落、住居、食生活をかなり詳しくご紹介致しました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)