テレビ朝日の『報道ステーション』が自民党の憲法改正草案、特に緊急事態条項について渾身の問題提起をしています。

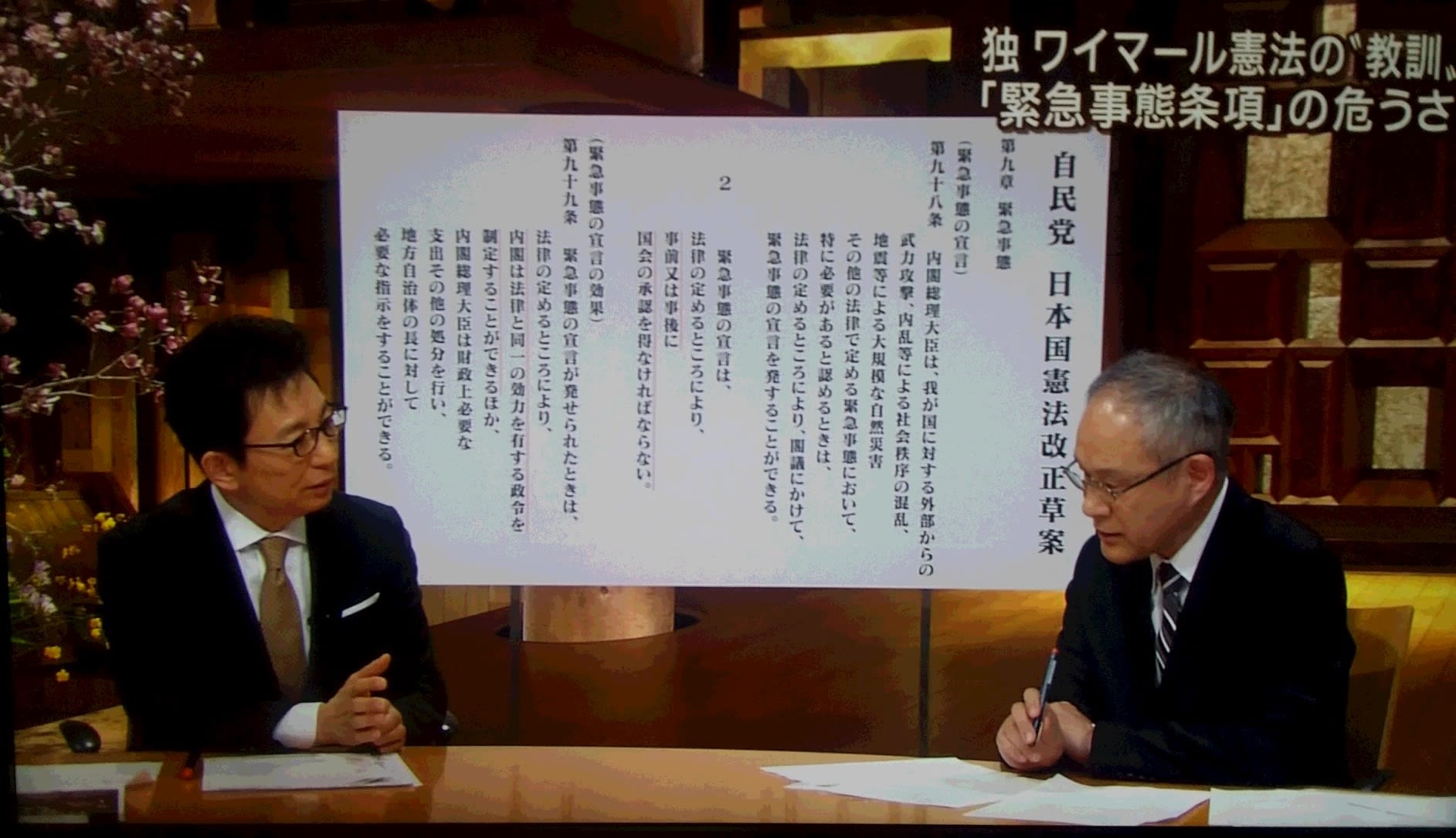

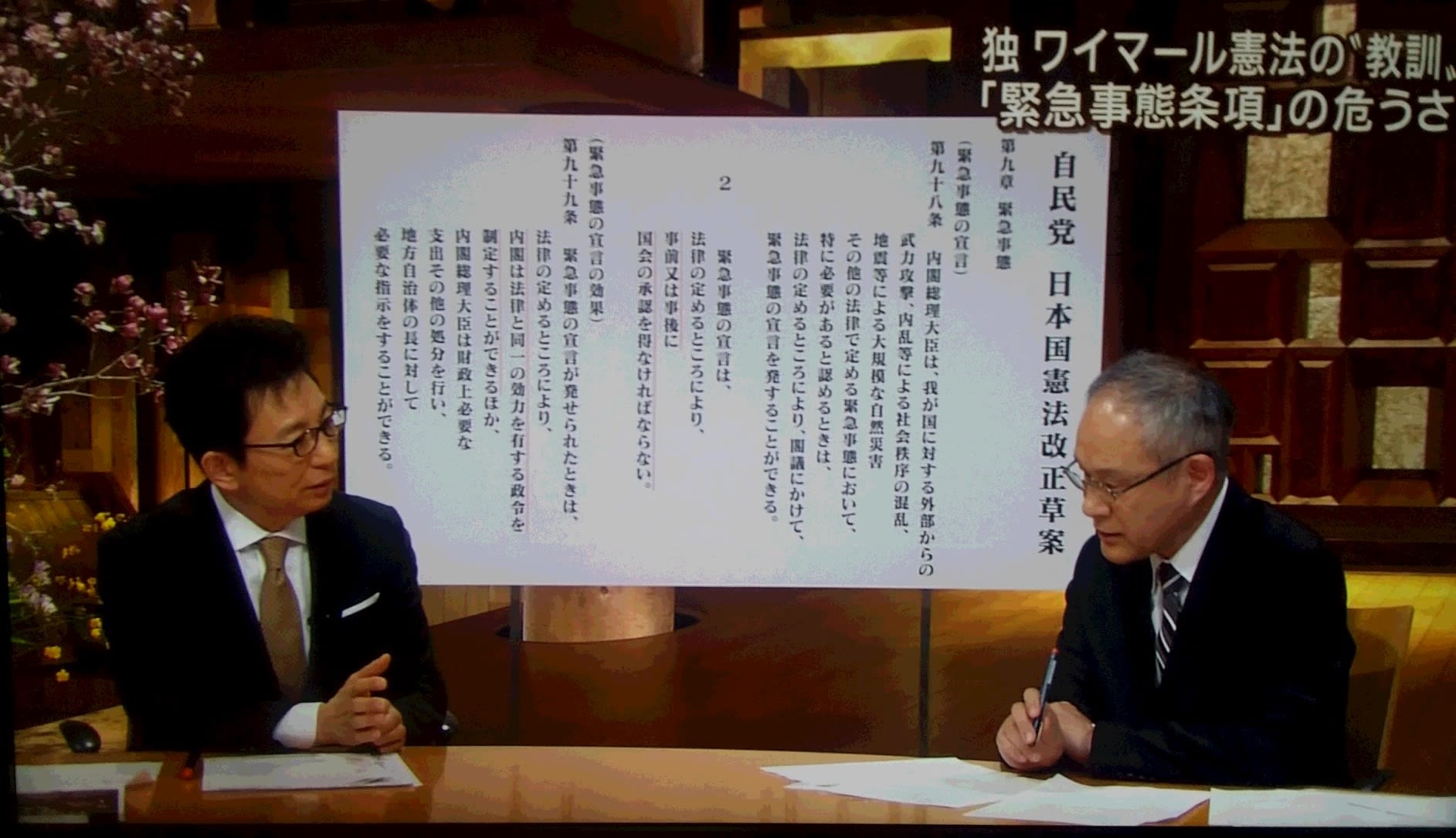

『ワイマール憲法から学ぶ自民党の憲法改正草案緊急事態条項の危うさ』 報道ステーション2016年3月17日放送

17日の放送を観て、降板を余儀なくされる古館伊知郎キャスターの渾身の一撃、まさにサヨナラ大ホームランと震えました。安倍政権による尋常ではないメディアへの圧力。高市早苗総務大臣は政治的公平性を欠くと判断した場合、ひとつの番組であっても『電波を停止する』可能性を示しました。そんな中、リスクを顧みずに放った問題提起、見事です。テレ朝は24日にも同じテーマで特集を組み、覚悟を感じさせました。この映像、徹底的に拡散しましょう!(この映像、貼ったらすぐに削除されるので早めに観た方がいいかもしれません)

特集は世界でもっとも民主的と言われたワイマール憲法が、ヒトラーの独裁が可能なように変えられていくプロセスを検証し、自民党の憲法改正草案、その中の緊急事態条項が独裁を生む可能性に強く警鐘を鳴らしています。

濱田元最高裁判事は、自民党の憲法改正草案の中のこの条項を「正気の人が書いた条文とは思えない。」 と言い切り、「新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる」 と痛烈に批判していますが、ワイマール憲法の研究者でもあるドイツの学者も同じような感想を述べていること、とても印象的でした。

政治はみんなのもの。権力者が自由にできる政治に後戻りさせるわけにはいきません。政権が間違った方向に進もうとした時の歯止めをなくしてしまうのがこの緊急事態条項です。議会を無力化して独裁への道を歩んだ歴史があるからこそ、あらゆる角度からチェック、検証しなくては! 国民受けしそうなことを唯一の争点にして、このような国家の命運に関わることは小さく書いておく。選挙で勝てば「書いてあるじゃないか!」と全権委任されたごとく強行する安倍政権のやり方は、民主主義の手法として断じておかしい。とりわけこの条項の議論をあいまいにすることは許されません。

それにしても、この特集を観て、改めて安倍政権のやり方はナチスにそっくりだと思った人も多いと思います。

「この道しかない」「強靭な国にしたい」「強いドイツを取り戻す」

聞いたことのあるスローガンの数々。自民党内にナチスの研究家がいるのかなと思うほどです。プロバイダの天才と呼ばれてナチスの権力掌握、体制維持に力を発揮したゲッペルズが生み出した言葉とソックリです。麻生副総理の言葉も忘れてはなりません。

「ナチス政権下のドイツでは、憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わってナチス憲法に変わっていたんですよ。誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね」

先日ワシントンでミャンマーへの民主化支援について講演した時、多くの米国の市民社会の方々と懇談する機会がありました。私からは国境なき記者団が発表する「世界報道自由度ランキング」で、菅政権の時の世界10位から、安倍政権では2015年の時点でさえ韓国より下の61位になったことをどう思う?と質問しました。すると、「最近ワシントンポストで『安倍政権では政権に批判的なメディアはつぶされる』と厳しく批判した社説が掲載されてたよ」とのこと。圧力が及ばない米国のメディアの視点は正常だと思います。

旋風を巻き起こしているサンダース候補について話した時、彼がポーランド系ユダヤ移民でナチスに家族を殺されていることが徹底した反戦姿勢、戦争を生みだす構造と闘う姿勢を貫いてきたことの根拠になっていること、それがアメリカ人には説得力があると聞きました。紛争地の現実をリアルに理解していること、殺される側の気持ちに立てること、それはリーダーにとっての最低限の資質だと思います。

ナチスの拡大に大きく貢献したヘルマンゲーリングの恐ろしい言葉、心に刻みましょう。

「国民は指導者たちの意のままになる。それは簡単なことで、自分たちが外国から攻撃されつつあると説明するだけでいい。平和主義者に対しては愛国心がなく、国家を危険にさらす人々だと批判すればいいだけのことだ。この方法はどこの国でも同じように通用する」

権力を監視する憲法の機能は絶対に守らなくては!!

下記の映像はすべてテレビ朝日『報道ステーション』の映像から筆者が撮影。最初の3枚は3月17日放送。最後の一枚は24日放送。

『ワイマール憲法から学ぶ自民党の憲法改正草案緊急事態条項の危うさ』 報道ステーション2016年3月17日放送

17日の放送を観て、降板を余儀なくされる古館伊知郎キャスターの渾身の一撃、まさにサヨナラ大ホームランと震えました。安倍政権による尋常ではないメディアへの圧力。高市早苗総務大臣は政治的公平性を欠くと判断した場合、ひとつの番組であっても『電波を停止する』可能性を示しました。そんな中、リスクを顧みずに放った問題提起、見事です。テレ朝は24日にも同じテーマで特集を組み、覚悟を感じさせました。この映像、徹底的に拡散しましょう!(この映像、貼ったらすぐに削除されるので早めに観た方がいいかもしれません)

特集は世界でもっとも民主的と言われたワイマール憲法が、ヒトラーの独裁が可能なように変えられていくプロセスを検証し、自民党の憲法改正草案、その中の緊急事態条項が独裁を生む可能性に強く警鐘を鳴らしています。

濱田元最高裁判事は、自民党の憲法改正草案の中のこの条項を「正気の人が書いた条文とは思えない。」 と言い切り、「新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる」 と痛烈に批判していますが、ワイマール憲法の研究者でもあるドイツの学者も同じような感想を述べていること、とても印象的でした。

政治はみんなのもの。権力者が自由にできる政治に後戻りさせるわけにはいきません。政権が間違った方向に進もうとした時の歯止めをなくしてしまうのがこの緊急事態条項です。議会を無力化して独裁への道を歩んだ歴史があるからこそ、あらゆる角度からチェック、検証しなくては! 国民受けしそうなことを唯一の争点にして、このような国家の命運に関わることは小さく書いておく。選挙で勝てば「書いてあるじゃないか!」と全権委任されたごとく強行する安倍政権のやり方は、民主主義の手法として断じておかしい。とりわけこの条項の議論をあいまいにすることは許されません。

それにしても、この特集を観て、改めて安倍政権のやり方はナチスにそっくりだと思った人も多いと思います。

「この道しかない」「強靭な国にしたい」「強いドイツを取り戻す」

聞いたことのあるスローガンの数々。自民党内にナチスの研究家がいるのかなと思うほどです。プロバイダの天才と呼ばれてナチスの権力掌握、体制維持に力を発揮したゲッペルズが生み出した言葉とソックリです。麻生副総理の言葉も忘れてはなりません。

「ナチス政権下のドイツでは、憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わってナチス憲法に変わっていたんですよ。誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね」

先日ワシントンでミャンマーへの民主化支援について講演した時、多くの米国の市民社会の方々と懇談する機会がありました。私からは国境なき記者団が発表する「世界報道自由度ランキング」で、菅政権の時の世界10位から、安倍政権では2015年の時点でさえ韓国より下の61位になったことをどう思う?と質問しました。すると、「最近ワシントンポストで『安倍政権では政権に批判的なメディアはつぶされる』と厳しく批判した社説が掲載されてたよ」とのこと。圧力が及ばない米国のメディアの視点は正常だと思います。

旋風を巻き起こしているサンダース候補について話した時、彼がポーランド系ユダヤ移民でナチスに家族を殺されていることが徹底した反戦姿勢、戦争を生みだす構造と闘う姿勢を貫いてきたことの根拠になっていること、それがアメリカ人には説得力があると聞きました。紛争地の現実をリアルに理解していること、殺される側の気持ちに立てること、それはリーダーにとっての最低限の資質だと思います。

ナチスの拡大に大きく貢献したヘルマンゲーリングの恐ろしい言葉、心に刻みましょう。

「国民は指導者たちの意のままになる。それは簡単なことで、自分たちが外国から攻撃されつつあると説明するだけでいい。平和主義者に対しては愛国心がなく、国家を危険にさらす人々だと批判すればいいだけのことだ。この方法はどこの国でも同じように通用する」

権力を監視する憲法の機能は絶対に守らなくては!!

下記の映像はすべてテレビ朝日『報道ステーション』の映像から筆者が撮影。最初の3枚は3月17日放送。最後の一枚は24日放送。