映画「愛の残像」を劇場で見た。

フランス映画界の鬼才フィリップガレル監督による2008年の作品だ。

若き写真家と不倫関係にあった女性が精神のバランスを崩して自殺、その後写真家が彼女の残像に悩まされるという話だ。フランス版怪談映画だ。

モノクロの画面とバックに流れるバイオリンの相性がいい。

舞台はパリ

若き写真家である主人公フランソワ(ルイ・ガレル)は、女優の撮影をしていた。

そのうちの一人キャロル(ローラ・スメット)をバルコニーで撮影する。主人公がキャロルの表情を撮り続ける間にふたりはお互いひかれはじめた。

そして激しい恋に落ちる。二人は密会を続けるようになる。

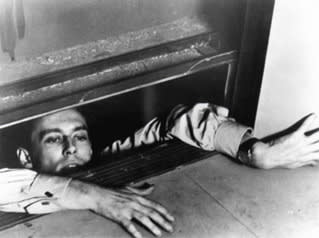

そんな時キャロルの部屋で突然、呼び鈴が鳴り夫が帰ってきた。主人公はあわてて隠れ、キャロルが夫を寝室に迎えいれると急いでその場から逃げ去る。。。。

街角で男友達と偶然に出会った主人公は、キャロルが自宅へ火を放ち、精神病院に入院していることを知らされる。

時間もたち、主人公には若い別の恋人ができていた。後日退院したキャロルとカフェで落ち合った主人公は、他につき合っている人がいることをキャロルに伝える。

キャロルは悲しみを抑えきれず、真夜中一人荒れる。彼女は自殺する。主人公は墓でたたずんだ。

1年後新しい恋人エヴ(クレマンティーヌ・ポワダツ)から妊娠を告げられる主人公だ。とまどう主人公もしばらくすると結婚に同意をするようになる。そんなある日、部屋でフランソワが鏡を覗いていると、そこにキャロルの姿が現れる。。。。

フランス映画らしい簡潔なつくりだ。

ストーリーはどうってことない。普通の恋愛物だ。それが恋人の死とともに若干色彩が変化する。

亡くなった女性が鏡の中に出てくるのだ。そして自分の元へ引きづり込もうとするのである。

怪談に近い様相を呈する。溝口健二監督「雨月物語」を連想するが、あの映画の持つ怪奇的凄味はない。

大きく心を動かされるほどではなくあっさりと映画の終わりを迎える。

途中のストーリーのつなぎに不自然な部分も多く、思ったほどの映画ではなかった。

寝室にいるときに亭主が帰ってきた後の次へのつなぎが変な感じがする。

展開の悪さに眠気すら覚えた。

ただ、映像美ということにかけては凄みを感じた。

撮影者と監督はモノクロ画面を知り尽くしているのであろう。

こうしたらこのように見えるというのを熟知した映像アングルを次から次へと見せる。

光と影のコントラストのさじ加減をよく知っているのである。

主演のローラスメットについても、撮影者にかかってはビックリするような美人に仕立てられる。

その映像の美しさにバイオリンが絡んでくる。伴奏のピアノは静かにバイオリンの音を引き立てる。

常に不安を掻き立てる響きが高らかに鳴り響く。

ローラスメットはジョニーアリディの娘で血統としては申し分ない。

ジョニーアリディは香港映画ジョニートゥ監督の「冷たい雨に撃て約束の銃弾を」で貫禄を見せた。

撮影者の巧みさのせいか、びっくりするような美しい表情を見せたが、残像として浮かび上がった

彼女が若干太めになって平凡に見えてしまうのはどうしてなんだろう。

フランス映画界の鬼才フィリップガレル監督による2008年の作品だ。

若き写真家と不倫関係にあった女性が精神のバランスを崩して自殺、その後写真家が彼女の残像に悩まされるという話だ。フランス版怪談映画だ。

モノクロの画面とバックに流れるバイオリンの相性がいい。

舞台はパリ

若き写真家である主人公フランソワ(ルイ・ガレル)は、女優の撮影をしていた。

そのうちの一人キャロル(ローラ・スメット)をバルコニーで撮影する。主人公がキャロルの表情を撮り続ける間にふたりはお互いひかれはじめた。

そして激しい恋に落ちる。二人は密会を続けるようになる。

そんな時キャロルの部屋で突然、呼び鈴が鳴り夫が帰ってきた。主人公はあわてて隠れ、キャロルが夫を寝室に迎えいれると急いでその場から逃げ去る。。。。

街角で男友達と偶然に出会った主人公は、キャロルが自宅へ火を放ち、精神病院に入院していることを知らされる。

時間もたち、主人公には若い別の恋人ができていた。後日退院したキャロルとカフェで落ち合った主人公は、他につき合っている人がいることをキャロルに伝える。

キャロルは悲しみを抑えきれず、真夜中一人荒れる。彼女は自殺する。主人公は墓でたたずんだ。

1年後新しい恋人エヴ(クレマンティーヌ・ポワダツ)から妊娠を告げられる主人公だ。とまどう主人公もしばらくすると結婚に同意をするようになる。そんなある日、部屋でフランソワが鏡を覗いていると、そこにキャロルの姿が現れる。。。。

フランス映画らしい簡潔なつくりだ。

ストーリーはどうってことない。普通の恋愛物だ。それが恋人の死とともに若干色彩が変化する。

亡くなった女性が鏡の中に出てくるのだ。そして自分の元へ引きづり込もうとするのである。

怪談に近い様相を呈する。溝口健二監督「雨月物語」を連想するが、あの映画の持つ怪奇的凄味はない。

大きく心を動かされるほどではなくあっさりと映画の終わりを迎える。

途中のストーリーのつなぎに不自然な部分も多く、思ったほどの映画ではなかった。

寝室にいるときに亭主が帰ってきた後の次へのつなぎが変な感じがする。

展開の悪さに眠気すら覚えた。

ただ、映像美ということにかけては凄みを感じた。

撮影者と監督はモノクロ画面を知り尽くしているのであろう。

こうしたらこのように見えるというのを熟知した映像アングルを次から次へと見せる。

光と影のコントラストのさじ加減をよく知っているのである。

主演のローラスメットについても、撮影者にかかってはビックリするような美人に仕立てられる。

その映像の美しさにバイオリンが絡んでくる。伴奏のピアノは静かにバイオリンの音を引き立てる。

常に不安を掻き立てる響きが高らかに鳴り響く。

ローラスメットはジョニーアリディの娘で血統としては申し分ない。

ジョニーアリディは香港映画ジョニートゥ監督の「冷たい雨に撃て約束の銃弾を」で貫禄を見せた。

撮影者の巧みさのせいか、びっくりするような美しい表情を見せたが、残像として浮かび上がった

彼女が若干太めになって平凡に見えてしまうのはどうしてなんだろう。