映画「ナイブズ・アウト」を映画館で観てきました。

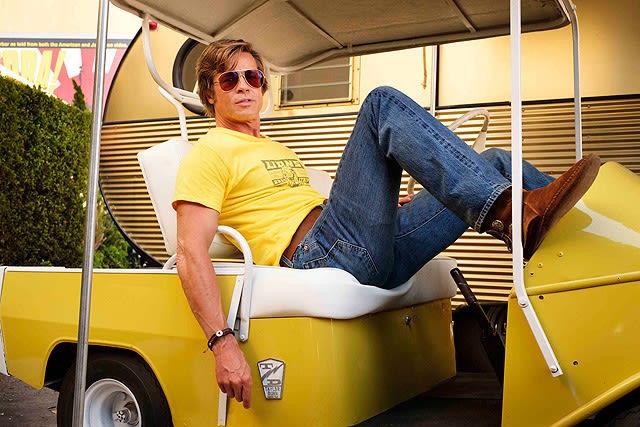

映画「ナイブズアウト」は007のジェームス・ボンドことダニエル・クレイグが探偵に扮して事件の謎解きをする作品である。亡くなった著名ミステリー作家が自殺なのか他殺なのか、その謎を探るために雇われた探偵が故人に関わる全員の聞き込みをまとめながら真相に迫るというストーリーだ。

スターウォーズのライアンジョンソン監督がアガサクリスティーのミステリーを意識して脚本を書いたという。通常この手のミステリー映画の場合、時代が遡る場合が多い。ここでは現代の設定でインターネットもスマートフォンも存在する。古典ミステリーに範を持ちながら現代のペースでストーリーが進む。娯楽としては一級のミステリーでそれなりに楽しめる。

人気ミステリー作家で財も残しているハーランスロンビー(クリストファー・プラマー)が誕生日を祝うホームパーティの翌朝、屋根裏の自室で亡くなっているのを家政婦フランに発見される。大豪邸にはハーランの老母、不動産会社を経営している長女(ジェイミー・リー・カーティス)夫婦とその放蕩息子ランサム(クリス・エヴァンス)、出版会社を継いだ次男(マイケル・シャノン)夫婦とその息子、化粧品会社を経営している亡くなった長男の嫁(トニ・コレット)と娘メグ(キャサリン・ラングフォード)が暮らしていた。ノドを切っているということで、自殺の線が濃厚であった。

事件から一週間後匿名の依頼主から雇われた私立探偵ブノワ・ブラン(ダニエル・クレイグ)が警察とともに遺族からの聞き込みに訪れる。調べていくと、それぞれに事情があるようであった。大豪邸に暮らす人たちとともに、メグの友人でハーランの介護をしている専属看護師マルタ(アナ・デ・アルマス)からも事情を聞くことになった。マルタは亡くなる前夜の深夜にハーランの自室で看護していた。

ハーランの膨大な遺産を誰が引き継ぐのか、遺書が弁護士により開封されることになったが。。。

ハーランの娘婿リチャードには浮気という弱みがあり、出版事業を行う次男ウォルトは信頼がなかった。また、ハーランの長女の息子である孫ランサムはハーランと財産のことでパーティ当日もめて、その場を飛び出しているようだ。そして、長女の未亡人ジョニは学費をハーランだけでなく二重にもらっている形跡がある。警察と探偵ブノワによる個別の事情徴収をしている映像で、ハーランとそれぞれの子どもたちにさまざまな葛藤があることが示される。見ている我々はいずれも何かがあってもおかしくないと感じさせる。

その後で、マルタに事情を聞く。ハーランは自分を看護してくれるマルタを心から可愛がっていた。しかも、マルタにはハーランがなんでもしゃべっているようだ。マルタはウソをつくと、嘔吐する習癖があった。探偵ブノワの前でも体裁をつくって遺族たちをかばおうとしたらゲロを吐いてしまう。

マルタはパーティがあった前夜にハーランの自室である屋根裏部屋に付き添いで行っている。ここでマルタは看護のうっかりミスをしている。それが映像で映される。これが事件のカギになる。でもそのうっかりミスをハーランがかばうのだ。そして周囲に言うもっともらしい言い訳までハーランが考えてくれる。

こうやって証言のカゲで実際はこうなんだという映像が続く。そしてこの後でマルタがますますキーパーソンの度合いを強める。どういうオチにするのかと思いながら、最後まで目を離せない。本当に意外!という展開ではない。ロバート・アルトマンの映画のように登場人物は多い。亡くなるクリストファー・プラマーが人物設定に即した演技を見せる。これがいちばんうまいかな。

容疑者の中では突出して活躍するという人物はいない。あえていえばマルタを演じたアナ・デ・アルマスであろう。母親が不法で入国しているエクアドルからの移民を演じる。アップデートな話題である。社会的マイノリティだっただけでなくあっと驚くようなことがマルタの元に起きる。そんなプロフィルの役をライアンジョンソン監督は現代アメリカの象徴のようにスクリーンに送り出す。アナも実にうまく演じて単なる探偵モノにしない部分を作り出している。

ダニエル・クレイグは探偵らしい探偵にはみえない。それでも探偵が主役だけあって最後はらしくまとめる。

映画「ナイブズアウト」は007のジェームス・ボンドことダニエル・クレイグが探偵に扮して事件の謎解きをする作品である。亡くなった著名ミステリー作家が自殺なのか他殺なのか、その謎を探るために雇われた探偵が故人に関わる全員の聞き込みをまとめながら真相に迫るというストーリーだ。

スターウォーズのライアンジョンソン監督がアガサクリスティーのミステリーを意識して脚本を書いたという。通常この手のミステリー映画の場合、時代が遡る場合が多い。ここでは現代の設定でインターネットもスマートフォンも存在する。古典ミステリーに範を持ちながら現代のペースでストーリーが進む。娯楽としては一級のミステリーでそれなりに楽しめる。

人気ミステリー作家で財も残しているハーランスロンビー(クリストファー・プラマー)が誕生日を祝うホームパーティの翌朝、屋根裏の自室で亡くなっているのを家政婦フランに発見される。大豪邸にはハーランの老母、不動産会社を経営している長女(ジェイミー・リー・カーティス)夫婦とその放蕩息子ランサム(クリス・エヴァンス)、出版会社を継いだ次男(マイケル・シャノン)夫婦とその息子、化粧品会社を経営している亡くなった長男の嫁(トニ・コレット)と娘メグ(キャサリン・ラングフォード)が暮らしていた。ノドを切っているということで、自殺の線が濃厚であった。

事件から一週間後匿名の依頼主から雇われた私立探偵ブノワ・ブラン(ダニエル・クレイグ)が警察とともに遺族からの聞き込みに訪れる。調べていくと、それぞれに事情があるようであった。大豪邸に暮らす人たちとともに、メグの友人でハーランの介護をしている専属看護師マルタ(アナ・デ・アルマス)からも事情を聞くことになった。マルタは亡くなる前夜の深夜にハーランの自室で看護していた。

ハーランの膨大な遺産を誰が引き継ぐのか、遺書が弁護士により開封されることになったが。。。

ハーランの娘婿リチャードには浮気という弱みがあり、出版事業を行う次男ウォルトは信頼がなかった。また、ハーランの長女の息子である孫ランサムはハーランと財産のことでパーティ当日もめて、その場を飛び出しているようだ。そして、長女の未亡人ジョニは学費をハーランだけでなく二重にもらっている形跡がある。警察と探偵ブノワによる個別の事情徴収をしている映像で、ハーランとそれぞれの子どもたちにさまざまな葛藤があることが示される。見ている我々はいずれも何かがあってもおかしくないと感じさせる。

その後で、マルタに事情を聞く。ハーランは自分を看護してくれるマルタを心から可愛がっていた。しかも、マルタにはハーランがなんでもしゃべっているようだ。マルタはウソをつくと、嘔吐する習癖があった。探偵ブノワの前でも体裁をつくって遺族たちをかばおうとしたらゲロを吐いてしまう。

マルタはパーティがあった前夜にハーランの自室である屋根裏部屋に付き添いで行っている。ここでマルタは看護のうっかりミスをしている。それが映像で映される。これが事件のカギになる。でもそのうっかりミスをハーランがかばうのだ。そして周囲に言うもっともらしい言い訳までハーランが考えてくれる。

こうやって証言のカゲで実際はこうなんだという映像が続く。そしてこの後でマルタがますますキーパーソンの度合いを強める。どういうオチにするのかと思いながら、最後まで目を離せない。本当に意外!という展開ではない。ロバート・アルトマンの映画のように登場人物は多い。亡くなるクリストファー・プラマーが人物設定に即した演技を見せる。これがいちばんうまいかな。

容疑者の中では突出して活躍するという人物はいない。あえていえばマルタを演じたアナ・デ・アルマスであろう。母親が不法で入国しているエクアドルからの移民を演じる。アップデートな話題である。社会的マイノリティだっただけでなくあっと驚くようなことがマルタの元に起きる。そんなプロフィルの役をライアンジョンソン監督は現代アメリカの象徴のようにスクリーンに送り出す。アナも実にうまく演じて単なる探偵モノにしない部分を作り出している。

ダニエル・クレイグは探偵らしい探偵にはみえない。それでも探偵が主役だけあって最後はらしくまとめる。