女性には大変侮辱的な言葉「ブス」にはどういう由来があるのでしょう。女性のためにもはっきりさせましょう。

女性には大変侮辱的な言葉「ブス」にはどういう由来があるのでしょう。女性のためにもはっきりさせましょう。

夏になると、紫色の美しい花を咲かせるトリカブトという植物があります。皆さ

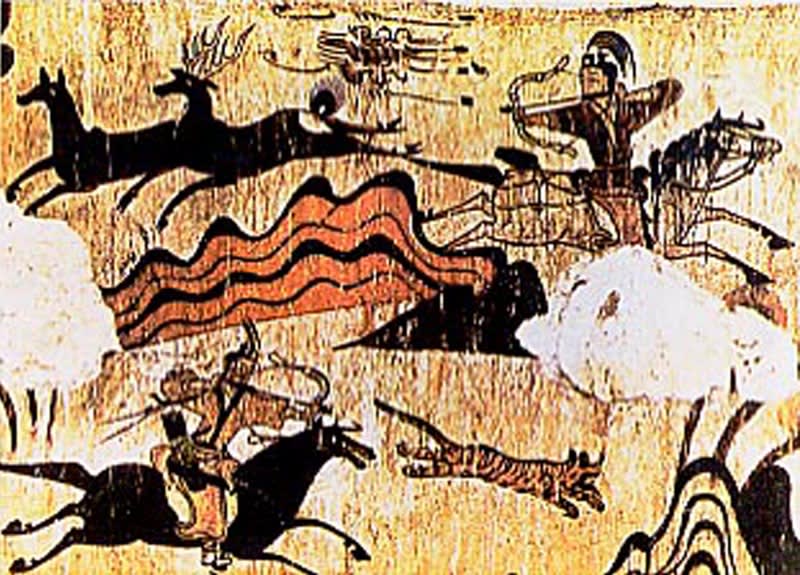

んも御承知のとおり、この花には、猛毒が含まれています。昔の人はこの毒を取り出し槍や矢の先に付けて動物を射止めたのです。また矢の先に付けて武器として戦に用いたのです。

んも御承知のとおり、この花には、猛毒が含まれています。昔の人はこの毒を取り出し槍や矢の先に付けて動物を射止めたのです。また矢の先に付けて武器として戦に用いたのです。

この毒に当たると、大きな熊が一瞬(17秒前 後)のうちに倒れたといわれます。このトリカブト

後)のうちに倒れたといわれます。このトリカブト

からとった毒のことを「附子(ぶす)」というのです。

からとった毒のことを「附子(ぶす)」というのです。

この「附子(ぶす)」が傷口に入ると、脳の呼吸中枢が麻痺してしまい、感情や思考力が停止し、全く無表情になってしまうのです。

そこで、この無表情になった状態のことを「ブスだ」といい、それが転じて、表情がない人、美しくない人のことを「ブス」と呼ぶようになったというわけです。

すなわち、みんなが笑顔で明るい表情であれば、「ブス」はいなくなるということです。笑うことが出来る動物は人間だけです。だから、人は顔色をうかがったりして、人の心を探るのです。

ちなみに、この「附子(ぶす)」は鉄砲の伝来(1543年)以降、あまり武器としては使わなくなっていきました。

しかし、漢方薬としては重宝がられるようになりました。ほんのわずか摂取すると、強心剤や 強精剤としてのこうかを発揮するのです。漢方薬では「附子(ぶし)」というようです。

トリカブトの名の由来は、花が古来の衣装である鳥兜・烏帽子に似ているからとも、鶏の鶏冠(とさか)に似ているからとも言われている。保有する毒の成分はアコニチン・メスアコニチン・ジェスアコニチンで主に根っこに多いそうです。

トリカブトの名の由来は、花が古来の衣装である鳥兜・烏帽子に似ているからとも、鶏の鶏冠(とさか)に似ているからとも言われている。保有する毒の成分はアコニチン・メスアコニチン・ジェスアコニチンで主に根っこに多いそうです。

トリカブト毒の利用が始まった時代は定かではないが、島根県古浦遺跡(弥生時代前期)から出土した高さ17cm弱の小さな甕(かめ)方の土器がトリカブト毒 を煮詰めるために用いられたものと考えられている。

を煮詰めるために用いられたものと考えられている。

また、東北地方の石器時代と推定された遺跡から見つかった碗形石器が、アイヌの人たちがエゾトリカブトの根を潰すときに使っていた石臼と酷似していると主張する研究者もいる。

文献としてトリカブトを用いた毒矢に言及している最古のものは中国で後漢代より三国頃に成立した本草書である「神農本草経(しんのうほんぞうぎょう)」で「その汁を煎じ詰めたものを射罔(いもう)といい鳥や獣を殺す」と記している。また、南朝の范曄(はん よう、398年 - 445年)が撰述した「後漢書」の西域伝には「西夜国(現在のパミール山地)では白草の毒を煎じて矢に塗る。あたればたちまち死に至 る」とある。白草はフェロックス・トリカブトらしい。

る」とある。白草はフェロックス・トリカブトらしい。

さらに、明代に著された「遼東志(りょうとうし)※」にサハリンのアイヌが毒矢を使うことが記さ れているというが、アラスカ西北端のイヌイットをはじめ、アリューシャン、カムチャッカ、千島などに居住した古アジア族の末裔は、近年までトリカブト毒を海獣猟などに使用していたことが知られている。

※遼東:中国、遼寧(りょうねい)省南東部の地域。遼河の東をいう。

したっけ。