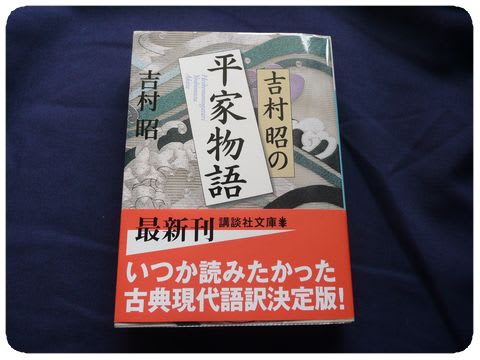

平安から鎌倉へと時代が遷っていく頃を描いた古典『平家物語』、現代訳は宮尾登美子や吉川英治、橋本治など種々ありますが、どれも何冊もある長大なものばかり、本屋さんで物色していると、吉村昭の現代訳が1冊で刊行されているのを見つけました。

吉村昭によると、『平家物語』は「仏教を主とした宗教に関する記述が多く、ある部分では説教調になり、ある部分では長い説明となっている。これらの部分は煩雑なきらいがあり、しかも物語の本筋にさほど関係はなく、むしろ物語の緊張をそいでいる傾向もあり」と、それで余分な箇所を削ってくれたのです。

「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす」の書き出しは殊に有名で、ばんくらな私でさえも空で唱えることが出来るというものです。その後は「驕れる人も久しからず ただ春の世の夢のごとし 猛き者も遂には滅びぬ 偏に風の前の塵に同じ」と、ここまでは覚えてはいないのですが、最初から確かに説教じみています。

ここまでを吉村氏は「祇園精舎の鐘の音には、諸行無常の響きがある。栄えた者も、おごりたかぶれば必ず滅びる。それは、吹く風の前のちりのように吹き飛んでしまう。まことにはかなく、それが世の習いなのだ。」と訳しています。

そして次に「よい例が平清盛である」と単刀直入に物語に入っていきます。

実に沢山の人物が登場するのですが、主人公が居ないせいか、人物のイメージが掴みにくい物語です。

当時の戦闘というのは、いちいち名を名乗り、赫々云々と前置きがあったのですね。そして勝った者は敵の首をいちいち切り落としているのです。

現在人から見れば悠長なのに残酷なのです。

ストーリーは一度『君の名残を』で読んでいました。

源氏が勝者の物語なのですから、『源氏物語』と名付けそうなものですが、紫式部が全く違った本を既に書いていますから、そういうタイトルを付けられなかったのでしょうか。

『源氏物語』も是非読んでみたいとは思うのですが、こちらも時間がかかりそうで、なかなか手が出ません。

一度琵琶を弾き鳴らす法師の語りを聞いてみたい気がします。

吉村昭によると、『平家物語』は「仏教を主とした宗教に関する記述が多く、ある部分では説教調になり、ある部分では長い説明となっている。これらの部分は煩雑なきらいがあり、しかも物語の本筋にさほど関係はなく、むしろ物語の緊張をそいでいる傾向もあり」と、それで余分な箇所を削ってくれたのです。

「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす」の書き出しは殊に有名で、ばんくらな私でさえも空で唱えることが出来るというものです。その後は「驕れる人も久しからず ただ春の世の夢のごとし 猛き者も遂には滅びぬ 偏に風の前の塵に同じ」と、ここまでは覚えてはいないのですが、最初から確かに説教じみています。

ここまでを吉村氏は「祇園精舎の鐘の音には、諸行無常の響きがある。栄えた者も、おごりたかぶれば必ず滅びる。それは、吹く風の前のちりのように吹き飛んでしまう。まことにはかなく、それが世の習いなのだ。」と訳しています。

そして次に「よい例が平清盛である」と単刀直入に物語に入っていきます。

実に沢山の人物が登場するのですが、主人公が居ないせいか、人物のイメージが掴みにくい物語です。

当時の戦闘というのは、いちいち名を名乗り、赫々云々と前置きがあったのですね。そして勝った者は敵の首をいちいち切り落としているのです。

現在人から見れば悠長なのに残酷なのです。

ストーリーは一度『君の名残を』で読んでいました。

源氏が勝者の物語なのですから、『源氏物語』と名付けそうなものですが、紫式部が全く違った本を既に書いていますから、そういうタイトルを付けられなかったのでしょうか。

『源氏物語』も是非読んでみたいとは思うのですが、こちらも時間がかかりそうで、なかなか手が出ません。

一度琵琶を弾き鳴らす法師の語りを聞いてみたい気がします。