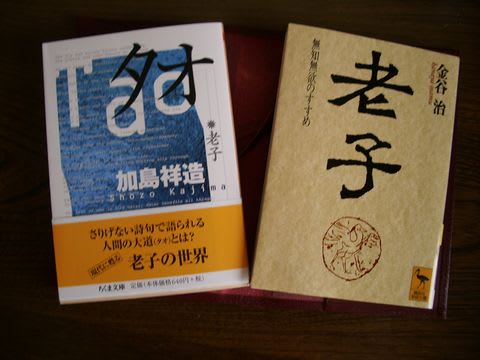

小説十八史略が買えないでいるので、『老子』と『タオ』という本を読んでいます。

タオは道という字の中国読みのようです。

もう一つの教えに徳=テーがあり、併せて老子道徳経と呼ばれていますが、現在で用いられている道徳とは、また違った教えです。

中国にいる思想家では“孟子”や“孔子”などが仁や義や礼を重んじる『儒家』と呼ばれ、これに対して“老子”や“荘子”などが自然に回帰することを説いた『道家』と呼ばれます。

どちらも2千年以上の前の人物ですが、中国という壮大な国で繰り広げられた水滸伝から三国志へと伝わった春秋~戦国時代、王や帝はこうあるべきだと説いたものだと理解しています。

つまり人間はこうあるべきだと、普遍的に考えていたのではない・・・自由や平等という概念が無かったのですね。

しかし、今を生きる私たちにとって、こういう人たちの思想は学んでおくべきものであることには間違いないと思うのです。

特にぼんくらなどと自称している私などは、この老子の教えと共通するものを見つけておかないと、生きていく標が無くなってしまいそうです。

上善如水というお酒がありますが、どのような解釈でこの名前を付けられたのかは解りませんが、これは老子の教えです。

「水の如くに生きるのが善い」というほどの言葉なのですが、「最高の善は、例えば水の働きのようなもの」であり、水はどんな所へも滲みこんでいくことが出来、万物の成長を助け、競い合うことも無く、最も低い場所に留まっているのだと教えています。それでも水の力によって倒せないものはないことにまで及んでいるのです。

そう考えると『水』というのは実に恐ろしい存在でもあるのです。

老子は当時の文化にも批判的でした。権力者と相まって礼楽にうつつを抜かす知識者たち、それに追随する人々。いったい自分のしていることが本当に人々の幸福に役立っているのか・・・そう考えた老子は『無知無欲』『無為』を唱え、人間の常識ほどあてにならないものはないと考えました。

私も外販活動をしていますが、その仕事が訪ねていっている家庭に、幸福を与えられているのか・・・疑問符を持たなければなりません。

それから私のPROFILEの『吾、唯、足るを知る』ですが、これも老子の教えです。「足るを知るという満足こそが、永遠の満足である」。

熊谷守一も老子のような出で立ちだったかなぁ。

その熊谷守一の言葉を一つ・・・

「下手も絵のうち」・・・老子と相通ずるものを感じます。

もう一つ共感している老子の教え、器は空っぽだから役に立つというもの、私の頭も空っぽなんで・・・少しは役に立っているんでしょうか?

老子から言わせれば、「そんなものは役に立ってない」のでしょうネ。

そして老子は、あの悲惨な戦時下にありながら、反戦論者であったことを抜きには語れないでしょう。

競争社会にも反対でした。

憲法9条を無きものにしよう、競争こそが社会を繁栄に導く、こんなことが一部の権力者たちによって嘯かれる現代にこそ、老子のような「争わない」「がんばらない」精神が必要ではないかと、私は思うのです。

タオは道という字の中国読みのようです。

もう一つの教えに徳=テーがあり、併せて老子道徳経と呼ばれていますが、現在で用いられている道徳とは、また違った教えです。

中国にいる思想家では“孟子”や“孔子”などが仁や義や礼を重んじる『儒家』と呼ばれ、これに対して“老子”や“荘子”などが自然に回帰することを説いた『道家』と呼ばれます。

どちらも2千年以上の前の人物ですが、中国という壮大な国で繰り広げられた水滸伝から三国志へと伝わった春秋~戦国時代、王や帝はこうあるべきだと説いたものだと理解しています。

つまり人間はこうあるべきだと、普遍的に考えていたのではない・・・自由や平等という概念が無かったのですね。

しかし、今を生きる私たちにとって、こういう人たちの思想は学んでおくべきものであることには間違いないと思うのです。

特にぼんくらなどと自称している私などは、この老子の教えと共通するものを見つけておかないと、生きていく標が無くなってしまいそうです。

上善如水というお酒がありますが、どのような解釈でこの名前を付けられたのかは解りませんが、これは老子の教えです。

「水の如くに生きるのが善い」というほどの言葉なのですが、「最高の善は、例えば水の働きのようなもの」であり、水はどんな所へも滲みこんでいくことが出来、万物の成長を助け、競い合うことも無く、最も低い場所に留まっているのだと教えています。それでも水の力によって倒せないものはないことにまで及んでいるのです。

そう考えると『水』というのは実に恐ろしい存在でもあるのです。

老子は当時の文化にも批判的でした。権力者と相まって礼楽にうつつを抜かす知識者たち、それに追随する人々。いったい自分のしていることが本当に人々の幸福に役立っているのか・・・そう考えた老子は『無知無欲』『無為』を唱え、人間の常識ほどあてにならないものはないと考えました。

私も外販活動をしていますが、その仕事が訪ねていっている家庭に、幸福を与えられているのか・・・疑問符を持たなければなりません。

それから私のPROFILEの『吾、唯、足るを知る』ですが、これも老子の教えです。「足るを知るという満足こそが、永遠の満足である」。

熊谷守一も老子のような出で立ちだったかなぁ。

その熊谷守一の言葉を一つ・・・

「下手も絵のうち」・・・老子と相通ずるものを感じます。

もう一つ共感している老子の教え、器は空っぽだから役に立つというもの、私の頭も空っぽなんで・・・少しは役に立っているんでしょうか?

老子から言わせれば、「そんなものは役に立ってない」のでしょうネ。

そして老子は、あの悲惨な戦時下にありながら、反戦論者であったことを抜きには語れないでしょう。

競争社会にも反対でした。

憲法9条を無きものにしよう、競争こそが社会を繁栄に導く、こんなことが一部の権力者たちによって嘯かれる現代にこそ、老子のような「争わない」「がんばらない」精神が必要ではないかと、私は思うのです。