依智秦氏の里(えちはたうじのさと)と振り仮名があって、秦氏に『はたし』ではなく『はたうじ』という尊称を使っている。

愛知郡や愛知川は、いつ依智から愛知になっちゃったのだろう。

検索してみると、古墳時代は西暦200年頃~600年頃で、仏教が伝来してから火葬が盛んになり終わったようだ。

秦氏は土木技術に優れていて、京都の今の嵐山渡月橋あたりから川下に分水治水目的の造堰大工事を行なったらしい。

その流れの依智秦氏の里だから、古墳がたくさんあっても当たり前か。

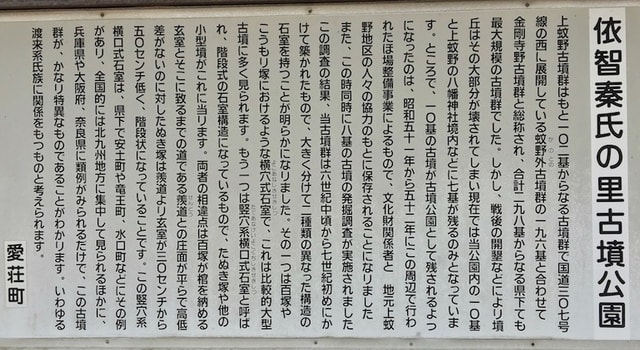

それにしたって、ほとんど残さずに農地に均してしまったようだから、今にして思えば、大変な文化遺産を潰してしまったと、戦後の混乱期の農政に残念無念感を持っている人は多いのだろう。

298基の古墳群のうち、17基しか残らなかったとは荒いことをしたものだ。

古墳時代はどのように始まったのだろう。

秦の始皇帝時代以後の秦氏の一部が渡来して土木技術を伝えた。

そうして古墳築造が始まったのではないか?

始皇帝に不老不死の薬草だかを探しに派遣された徐福が九州にやってきて、その名残の徐福さん信仰がまだ長崎あたりで残っているというのを聞いたことがある。

初めて中国を統一した秦という国は、周りに多大な影響を与えたんだな・・などと歴史に疎い人間がちょっと検索して想う。

地震の次は俵万智・・・その次は中国?

BSで明朝の「永楽王」を観て、早稲田の先輩の本

「明代冊封体制と朝貢貿易の研究」を肴にしている。「南海・難解なり」

次は中国から驚愕の「ニュース」が来るかも・・・?

知的に遊んでますね!?

私は、このブログの特徴の読者登録をやってしまったら、その人たちの更新された記事を読むだけで一杯一杯の感じです。

でも、どんどん生活は変わって行く予定の変えて行く予定。

今後の我が展開をよろしくお見守りください。