エフェクチュエーション・・・まだまだ一般化していない言葉です。

日本語に訳すと効果(effect)を重視する「実効理論」となります。

実は、2年前に広島県商工労働局のプロジェクトで知りました。

エフェクチュエーションのワークショップにも2回参加しました。

エフェクチュエーション・・・米国の経営大学院の教授が、優れた起業家が実践する5つの原則をまとめました。

これが「エフェクチュエーション」という手法です。

このステップを踏めば、普通の人でも成功の確率が高まります。

起業や経営だけではなく、人生や生活、ライフプランにも応用できると思います。

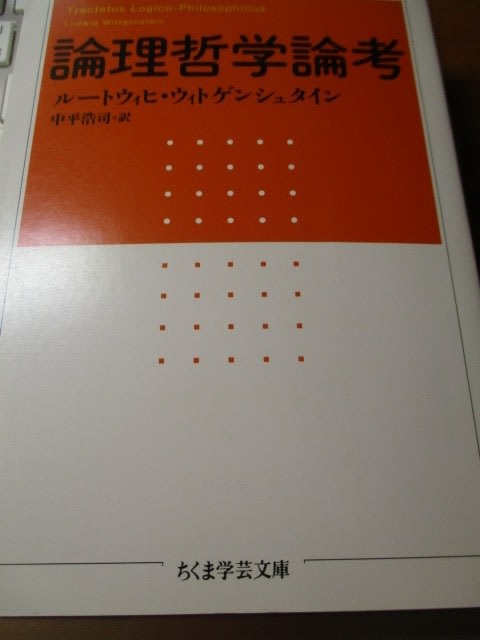

エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する5つの原則

吉田満梨・中村龍太著 ダイヤモンド社刊 1800円+税

エフェクチュエーションは、サラス・サラスバシーさんがカーネギーメロン大学の博士課程在学中に研究した結果を取りまとめた思考様式。

インド系の女性・・・頭の切れる優秀な方です。

師匠は、ノーベル経済学賞を受賞したハーバード・サイモン教授。

米国では2001年に最初の論文が発表されました。

米国MBAは、データドリブン、統計、計量といった理科系の研究が主流ですが、サラバシーさんの研究は、ヒアリング、聞き取りといった現場指向のストーリーテリング的な研究です。

サラスバシー博士は、現在、ヴァージニア大学ダーデンスクールの教授として活躍されています。

今回出た新刊本は、吉田満梨神戸大学大学院准教授、サイボウズ執行役員である中村龍太の共著。

特にエフェクチュエーションの実践者(エフェクチュエーター)である中村さんの執筆部分は説得力があり、引き込まれます。

「エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する5つの原則」

第1原則 手中の鳥の原則

第2原則 許容可能な損失の原則

第3原則 レモネードの原則

第4原則 クレイジーキルトの原則

第5原則 飛行機のパイロットの原則

米国で成功した起業家たちを分析すると、彼彼女たちは天才肌の特別な人ではなく、5つの原則を地道に実践、行動していた人が大多数をしめていることが解明されました。

今までは、論理的思考でロジカルシンキングが出来る事が最も重要であると言われていました。

マネジメントサイクル「PDCA」を回す・・・「計画(plan)」→「実施(do)」→「チェック(check)」→「行動(action)」。

外部環境、内部環境を洞察しながら、目標、目的、ゴールを設定し、そして頑張る・・・これが企業経営や起業、スタートアップで最も重視されていました。

このやり方は、「エフェクチュエーション」の逆の概念である「コーゼイション」と言われています。

学習指導要領に基づき授業をして再生できるかどうかをチェックするためにペーパーテストをする学校もこのコーゼイションの世界になります。

会社組織で事業計画を立てたり戦略、戦術を立案するのもコーゼーションの世界です。

エフェクチュエーションは、これに対して先が読めない、不確実、不安定な「VUCAの時代」において、どう考え、どう行動するかを5つの原則に集約させています。

「目的」ではなく、手持ちの「手段」から産み出せる効果(エフェクト)を重視する

「予測」ではなく、「コントロール」によって対処する

不確実性の高い状況で有効

第1原則 手中の鳥の原則 今あるものに着目する

第2原則 許容可能な損失の原則 ここまでなら失敗しても良いというレベルを策定する

第3原則 レモネードの原則 失敗や弱点を反転させてストロングポイントにする

第4原則 クレイジーキルトの原則 気の合う様々な人を巻き込む

第5原則 飛行機のパイロットの原則 自分自身で全体をコントロールする

今までのメインストリームであるコーゼーションも重要ですが、それだけに固執すると新しいものが出てこず、イノベーションのジレンマやマンネリ、ワンパターンに陥る危険性があります。

最近、注目されているOKRやOODAループもエフェクチュエーションと親和性のあるマネジメントメソッドだと思います。

米国の海兵隊は、6名前後のチームで戦闘するそうです。

海兵隊の研究では、ベトナム戦争などの過去の戦争を分析すると軍隊の上位からの指示命令だけで動いた戦闘チームは全滅する確率が高かったそうです。

これに対してOODA(ウーダ)ループで動いた戦闘チームは生き残る確率が高かったそうです。

OODAループは、「観察」→「方向づけ」→「意思決定」→「行動」のサイクルを現場で回し続けます。

先に目標を決めるPDCAサイクルとは考え方が異なります。

環境が目まぐるしく変わる先の読めない時代には、OODAループやエフェクチュエーションが役立ちます。

小職もエフェクチュエーションに出会い、日々の暮らしや生き方が変わってきたように思います。

今までやってきた論理思考のコーゼイション(因果論)に加えてエフェクチュエーションを実践することにより、ものの見方や考え方、行動が変わっていくと思います。

特別な天才の思考法でなく、どんな人でも学習して身につけられるエフェクチュエーション。

まずは、同書を一度読まれることをお勧めいたします。

人生が変わるかもしれません。