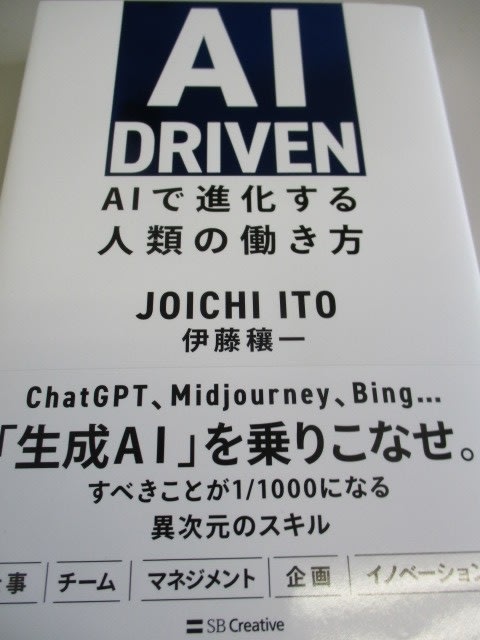

今年最大の話題は、ChatGPTのリリースといっても決して過言ではありません。

生成AIと呼ばれるChatGPTは、文書作成、要約、ブレスト、企画書づくり、プログラミング、業務効率化までやってくれる万能選手。

インターネットの登場やスマホの登場に匹敵するくらいのインパクトがあります。

アフターChatGPT 生成AIが変えた世界の生き残り方

山本康正著 PHPビジネス新書 850円+税

著者は、ビジネス、日本と米国、テクノロジーに精通したビジネスパースン。

新刊には必ず目を通すようにしています。

現在は、京大MBAの客員准教授も兼務されています。

同書では、ChatGPTがビッグテックと呼ばれるGAFAMなどの米国企業に与える影響、日本の企業へのインパクト、個人への影響などについて分析をしています。

誤りやミスも多く、まだまだ完璧ではないChatGPTですが、無視することはビジネスからの脱落すると喝破します。

個人的にもChatGPTで遊んでいますが、まだまだ完成度は低く、プロンプトに工夫を凝らさないと希望する答えが出てきません。

目次

第1章 ChatGPTの衝撃

第2章 なぜ今、生成AIが登場したのか

第3章 アフターChatGPTのビジネス

第4章 日本企業は「アフターChatGPT」をどう生きればいいのか

同書では、米国のテクノロジーの歴史からGAFAMやスタートアップの動き、生成AIの現状などが丁寧に解説されています。

ChatGPTをリリースしたオープンAI社は、当初、非営利組織でスタートし、それに魅力を感じたグーグルの社員が転職してきたということも初めて知りました。

インターネットの普及と重ね合わせると、ChatGPTの今後が見えてきます。

同書のポイントは、次の点です。

クリエイター、デザイナー、ライター、イラストレーターなどのクリエイティブな仕事でも生成AIを活用しないと不利な戦いを強いられる。

士業、法務の仕事もAIが代替する。

AIに仕事を奪われないためには、AIを使いこなすこと。

あらゆる仕事のベースに生成AIが組み込まれる。

「うまくサボれる人」に価値が出てくる。

生成AIは間違いも多い副操縦士、生成AIを使いこなす「機長」になろう。

最終チェックは、人間の役割。

AIの世界では、日本は周回遅れ。

でも、コンテンツや日本語文化圏、「遊び」のニッチでは勝算はあると著者は語ります。

人工知能の萌芽・・・これから世界は大きく変わっていくと思います。

恐れず前に向かって歩いていきたいものですね。