「算額(さんがく)」なるものをご存じだろうか。Wikipedia「算額」によると《江戸時代の日本で、額や絵馬に数学の問題や解法を記して、神社や仏閣に奉納したものである。平面幾何に関する算額が多い。数学者のみならず、一般の数学愛好家も数多く奉納している》。

《算額は、和算において、数学の問題が解けたことを神仏に感謝し、ますます勉学に励むことを祈念して奉納されたと言われる。やがて、人びとの集まる神社仏閣を数学の問題の発表の場として、難問や、問題だけを書いて解答を付けずに奉納するものも現れ、それを見て解答や想定される問題を再び算額にして奉納することも行われた》。

《このような算額奉納の習慣は世界中をみても他に類例がなく、日本独特の文化といわれる。数学をも「芸」ととらえる日本人の思考法がよくあらわれており、その一部は重要文化財や民俗文化財に指定されている。明治時代になると、日本には西洋式数学が導入されることとなったが、算額奉納の風習は、この導入を容易にしたとも評価されている。1997年(平成9年)に行われた調査結果によると、日本全国には975面の算額が現存している》。

Wikipediaによると、「文化財に指定された算額」は、奈良県下では3枚だ。それは

○弘仁寺 奈良市虚空蔵町 文政10年(1827年)奥田政八奉納 奈良市指定有形民俗文化財

○弘仁寺 同 安政5年(1858年)石田算楽軒奉納 奈良市指定有形民俗文化財

○円満寺 奈良市下山町 天保15年(1844年)源治郎奉納 奈良市指定有形民俗文化財

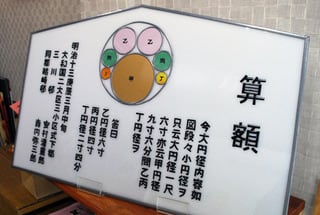

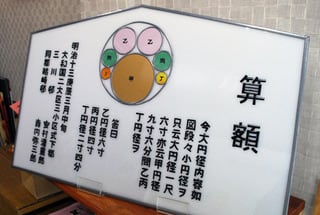

もう10年以上も前に、奈良テレビの番組があるお寺の算額を紹介していて、「ふぅん、面白いものがあるのだな」と、算額という風変わりな名前を頭にインプットした。すると先月、いつものように「スーパーおくやま結崎店」(磯城郡川西町結崎)で「だいぶつ納豆」を買おうと、近鉄結崎駅からスーパーに向かって歩いているとき、「算額最中」なる看板を見つけた。「算額と最中がどう結びつくのだろう」と半信半疑ながら、「御菓子司たばや」(川西町結崎571)というその店の扉を開けた。ショーウインドーには算額最中(1個147円)がずらりと並び、壁には算額のレプリカが高々と掲げられていた。

「おお、これが算額ですか。幾何(図形)の問題を最中にデザインするとは、珍しいですね」と申し上げると、女将さんは「これは、ウチの先祖が小泉(大和郡山市)のお寺に奉納した算額です」とおっしゃり、「算額のことをご存じなら、この本を差し上げます」と、東大学園の先生である小寺裕氏の著書『博学検定 江戸の数学 和算』(技術評論社 980円)をくださった。最中をバラで数個買っただけなので、本までいただいては申し訳ないと固辞したが、結局いただいてしまった。

帰りの電車の中で読むと、「算額トリビア」のところでこの最中のことが紹介されていた。

《大和郡山市の庚申寺にある算額の奉納者は森内彌三郎で、その子孫である森内達雄氏は、御菓子司「たばや」を経営されている。「たばや」では自分たちの先祖の功績を称えるため、庚申寺に奉納した算額の図形を文様にした「算額最中」を販売している。算額最中を味わいながら算額の問題を考えるのもまた一興、和算のお茶請けには最高の一品である》。

《算額の問題とは、「図のように大円の中に甲、乙、丙、丁円が入っている。大円径が1尺6寸、甲円径が9.6寸であるとき、乙、丙、丁円径はいくらか」というものである。「算額最中」と、この図形は「たばや」の登録商標である》。

算額最中は、丹波産大納言小豆の餡がたっぷり入った美味しい最中であった。ネットで検索すると、「御菓子司たばや 楽天市場店」というサイトが見つかった。ここには《全国の和算を研究されている先生方の間でちょっとした話題の商品になっているらしく、小寺裕先生著「江戸の数学 和算」(技術評論社刊)の中でも紹介されております。学力が上がるようにと縁起を担いで購入して行かれるお客様もいらっしゃいます》。

《年配の方や甘党の方への贈り物はもちろん 受験を控えた方や進級・進学される方への激励のプレゼントにいかがでしょうか? その昔和算を発達させた研究者たちにあやかって勉学に励んで頂くのは言うに及ばずですが、勉強に使う脳の栄養素は糖分…つまり甘いものという事で毎日頭をフル回転させている受験生の皆さんが休憩される時のお茶うけにも最適です》。店長の森内恵子さんは、「店長けーちゃんの徒然記」という楽しいブログも公開されている。

この幾何問題の解法も答もさっぱり分からないが、最中に算額の問題をデザインするというアイデアは、秀逸だ。大学進学率やセンター試験得点が全国トップクラスという奈良県ならではのお土産になることだろう。受験の時期に、桜井市の安倍文殊院(知恵の文殊さん)や菅原天満宮(奈良市菅原東町)の近くで売れば、ウケること間違いなしだ。ぜひ、奈良県を代表する銘菓に育っていただきたい。

《算額は、和算において、数学の問題が解けたことを神仏に感謝し、ますます勉学に励むことを祈念して奉納されたと言われる。やがて、人びとの集まる神社仏閣を数学の問題の発表の場として、難問や、問題だけを書いて解答を付けずに奉納するものも現れ、それを見て解答や想定される問題を再び算額にして奉納することも行われた》。

《このような算額奉納の習慣は世界中をみても他に類例がなく、日本独特の文化といわれる。数学をも「芸」ととらえる日本人の思考法がよくあらわれており、その一部は重要文化財や民俗文化財に指定されている。明治時代になると、日本には西洋式数学が導入されることとなったが、算額奉納の風習は、この導入を容易にしたとも評価されている。1997年(平成9年)に行われた調査結果によると、日本全国には975面の算額が現存している》。

Wikipediaによると、「文化財に指定された算額」は、奈良県下では3枚だ。それは

○弘仁寺 奈良市虚空蔵町 文政10年(1827年)奥田政八奉納 奈良市指定有形民俗文化財

○弘仁寺 同 安政5年(1858年)石田算楽軒奉納 奈良市指定有形民俗文化財

○円満寺 奈良市下山町 天保15年(1844年)源治郎奉納 奈良市指定有形民俗文化財

もう10年以上も前に、奈良テレビの番組があるお寺の算額を紹介していて、「ふぅん、面白いものがあるのだな」と、算額という風変わりな名前を頭にインプットした。すると先月、いつものように「スーパーおくやま結崎店」(磯城郡川西町結崎)で「だいぶつ納豆」を買おうと、近鉄結崎駅からスーパーに向かって歩いているとき、「算額最中」なる看板を見つけた。「算額と最中がどう結びつくのだろう」と半信半疑ながら、「御菓子司たばや」(川西町結崎571)というその店の扉を開けた。ショーウインドーには算額最中(1個147円)がずらりと並び、壁には算額のレプリカが高々と掲げられていた。

「おお、これが算額ですか。幾何(図形)の問題を最中にデザインするとは、珍しいですね」と申し上げると、女将さんは「これは、ウチの先祖が小泉(大和郡山市)のお寺に奉納した算額です」とおっしゃり、「算額のことをご存じなら、この本を差し上げます」と、東大学園の先生である小寺裕氏の著書『博学検定 江戸の数学 和算』(技術評論社 980円)をくださった。最中をバラで数個買っただけなので、本までいただいては申し訳ないと固辞したが、結局いただいてしまった。

帰りの電車の中で読むと、「算額トリビア」のところでこの最中のことが紹介されていた。

《大和郡山市の庚申寺にある算額の奉納者は森内彌三郎で、その子孫である森内達雄氏は、御菓子司「たばや」を経営されている。「たばや」では自分たちの先祖の功績を称えるため、庚申寺に奉納した算額の図形を文様にした「算額最中」を販売している。算額最中を味わいながら算額の問題を考えるのもまた一興、和算のお茶請けには最高の一品である》。

| 江戸の数学 和算 (博学検定) |

| 小寺 裕 著 | |

| 技術評論社 |

《算額の問題とは、「図のように大円の中に甲、乙、丙、丁円が入っている。大円径が1尺6寸、甲円径が9.6寸であるとき、乙、丙、丁円径はいくらか」というものである。「算額最中」と、この図形は「たばや」の登録商標である》。

算額最中は、丹波産大納言小豆の餡がたっぷり入った美味しい最中であった。ネットで検索すると、「御菓子司たばや 楽天市場店」というサイトが見つかった。ここには《全国の和算を研究されている先生方の間でちょっとした話題の商品になっているらしく、小寺裕先生著「江戸の数学 和算」(技術評論社刊)の中でも紹介されております。学力が上がるようにと縁起を担いで購入して行かれるお客様もいらっしゃいます》。

《年配の方や甘党の方への贈り物はもちろん 受験を控えた方や進級・進学される方への激励のプレゼントにいかがでしょうか? その昔和算を発達させた研究者たちにあやかって勉学に励んで頂くのは言うに及ばずですが、勉強に使う脳の栄養素は糖分…つまり甘いものという事で毎日頭をフル回転させている受験生の皆さんが休憩される時のお茶うけにも最適です》。店長の森内恵子さんは、「店長けーちゃんの徒然記」という楽しいブログも公開されている。

この幾何問題の解法も答もさっぱり分からないが、最中に算額の問題をデザインするというアイデアは、秀逸だ。大学進学率やセンター試験得点が全国トップクラスという奈良県ならではのお土産になることだろう。受験の時期に、桜井市の安倍文殊院(知恵の文殊さん)や菅原天満宮(奈良市菅原東町)の近くで売れば、ウケること間違いなしだ。ぜひ、奈良県を代表する銘菓に育っていただきたい。

算額もなか

世の中には 珍しいものもあるものですね

結崎にあるとは 知ってる人も少ないでしょう

算額のことは以前どこかで聞いたような気がしていましたが 弘仁寺でしたか

江戸時代に世界的レベルの和算の問題を解く それを扁額にして奉納する風習は 誰か復活してほしいです

弘仁寺では文化財として残る算額を忘れず紹介します

testudaさん得意のうんちくのある銘菓もこれからの案内に取り入れたいですね

日本の技術は昔から優れていたのを実感します。

> 算額もなか 世の中には 珍しいものもあるものですね

> 結崎にあるとは 知ってる人も少ないでしょう

算額の問題を最中にデザインする、という発想が面白いです。結崎の駅前にあるというのも意外でした。

> うんちくのある銘菓もこれからの案内に取り入れたいですね

はい。結崎周辺には糸井神社、面塚、島ノ山古墳のほか、算額最中があることをPRすれば、喜ばれることでしょうね。

> ピタゴラスの定理を使い、CADで図形を作図して答え

> 合わせをしました。楽しい頭の体操になりました。

おお、三平方の定理で解けるのですか。数学は「見習」ではなく、「達人」なのですね。

奈良の新しい名物になれるようにこれからも精進して参りたいと思いますので、どうか皆様のお引き立てを頂けますようによろしくお願い致します。

◆最後に当店の算額最中のお味について◆

丹波産大納言100%にて調整した自家製餡で、素材の香りを感じて頂けるようにとてもさっぱりとした餡になっております。

甘みの強い普通の最中を想像して食べて頂くと少し拍子抜けされる方もあるかもしれません。

食べられた方が共通して仰るのが「上品な甘さ」です。さっぱりしているので続けて何個でも食べられそうとよく言われます。

手前味噌で失礼かと思いましたが、味について何も記述が無かったので・・・。

ピタゴラスの定理をくりかえし適用してゴリゴリと解く方法もありますが、デカルトの円定理を使うと、一瞬で計算できます。和算でもデカルトの円定理(に相当するもの)は知られていた記録が残っています。

デカルトの円定理を使う解法をA4一枚にまとめたものをかなり前に作って、手許に置いています。もうちょっとふくらませてウェブにあげるつもりですが、本業多忙につき時期未定です。おそらく、たばさやんのご先祖の森内弥三郎様の解法と本質的には同じだと思うので、数カ月前にたばやさんに最中を買いにいった時に、コピーをお渡ししました。

> 奈良の新しい名物になれるようにこれからも精進して参りたいと思います

> ので、どうか皆様のお引き立てを頂けますようによろしくお願い致します。

はい。ぜひこの美味しい最中を奈良の名物として、大いに普及させてください。

> 食べられた方が共通して仰るのが「上品な甘さ」です。さっぱりして

> いるので続けて何個でも食べられそうとよく言われます。手前味噌で

> 失礼かと思いましたが、味について何も記述が無かったので…。

これは失礼。デザインに気を取られ、味について書くのを忘れていました。本文に追記いたしましたとおり、丹波産大納言の餡がずっしり・たっぷり入った美味しい最中です。

> デカルトの円定理を使うと、一瞬で計算できます。

> たばやさんに最中を買いにいった時に、コピーをお渡ししました。

うーん、そうでしたか。和算がデカルトの円定理(に相当するもの)をすでに使っていたとは、すごい。たばやさんも、驚かれたことでしょう。

> 「天地明察」うぶかた丁(とう)作・角川書店を類推しました。

BOOKデータペースによりますと《江戸時代、前代未聞のベンチャー事業に生涯を賭けた男がいた。ミッションは「日本独自の暦」を作ること―。碁打ちにして数学者・渋川春海の二十年にわたる奮闘・挫折・喜び、そして恋!早くも読書界沸騰!俊英にして鬼才がおくる新潮流歴史ロマン》とありました。 江戸時代、日本の数学は発達していたのですね。