昨日(2025.5.9 付)の毎日新聞奈良版に、〈かくれ文化財どう守る 「奈良まほろばソムリエの会」調査〉という大きな記事が出ていた。NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」の「保存継承グループ」(担当=小倉つき子副理事長)が行った、奈良県内市町村が指定した文化財約300件のうち、現地調査が可能な約200件を調査した。

※写真は、私の「推し」のプレゼン大会(2/24)の様子。立って話しているのが小倉さん

これらの結果は2月24日(月・祝)、同会の〈私の「推し」のプレゼン大会&新春交歓会(新年会)〉の場で公表されるとともに(71人参加、うち45人は交歓会にも参加)、同会の公式HPにも「魅せられた、かくれ文化財たち」として概要がアップされた。記事全文を紹介すると、

かくれ文化財どう守る 「奈良まほろばソムリエの会」調査

市町村指定 地元任せの実情 関心高め行政支援期待

奈良県内市町村の指定文化財に光を当てた調査を、NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」(豊田敏雄理事長)が2年がかりで終えた。建造物・建築約300点のうち、現地調査が可能だったものは約200点。会は夏までにホームページ(https://www.stomo.jp/)に調査結果をアップする。

行政の支援が手厚い県指定文化財と違い、市町村指定文化財は知る人ぞ知る存在が多く、保存も地元任せなのが実情という。「取り上げることで関心が高まり、行政の支援も期待できるようになる」と考え、同会の副理事長で保存継承グループの代表も務める小倉つき子さん(74)=が約25人を3班に分け、県内を巡った。

管理が行き届かず、盗難が危惧される状況だったり、「調査に応じたくない」と断られたりするケースも多かったという。小倉さんは「応じてもらえても高齢者ばかりで管理していて、将来的にどう守っていくか考えさせられることもあった」と話す。

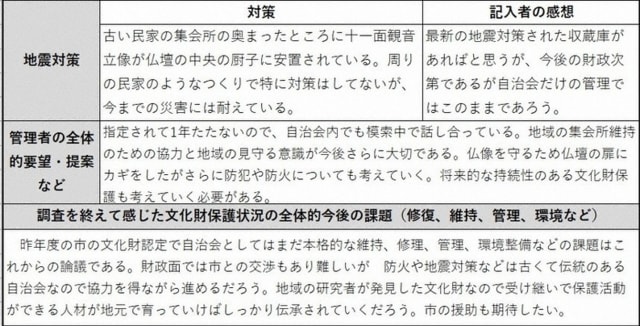

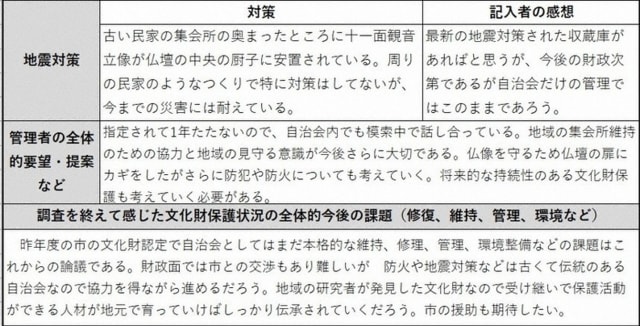

調査できた場所では、防火、獣害、地震の対策、保護状況、今後の課題、調査者の感想などをつぶさに記した。一般の文化財リストにはない中身でいっぱいだ。

例えば、小倉さんの地元の奈良市鹿野園(ろくやおん)町自治会管理の「木造十一面観音立像」。南北朝時代に活躍した仏師舜慶(しゅんけい)かその関係者の作とみられ、集会所に安置されていた。調査者の感想には「後世に大切に残すために援助する必要があると思う。廃仏毀釈(きしゃく)(の時代)でも大切にされ、地域に隠れるように残されていることに感動した」などとある。

木造十一面観音立像の調査票

天川村役場の資料室で保管されている後醍醐天皇坐(ざ)像と十一面観音像は、氏族組織「位衆傳御組(いしゅうおとなぐみ)」の所有で、過疎地でたたずむ文化財の魅力にあふれている。課題と対策として「位衆傳御組あっての文化財。(組は)県内外27軒に減少しており、組中の男子も5人となり、高齢化が進んでいる」などと記している。

小倉さんは「我々は美術の専門家ではないが、文化財が地域社会とどうかかわっているかに着目して調査し、行政も知らない情報を盛り込んだ。どう守っていくか、そのよすがとなれば」と話している。【梅山崇】

冒頭に〈会は夏までにホームページに調査結果をアップする〉とあるのは、〈今回の「調査票一覧」を、今夏頃にアップする〉という意味である。なお、今回の調査結果の概要は、こちら(PDF)にも出ている。

手間のかかる地味な仕事に、約25人も協力されたとは、素晴らしい。県指定および市町村指定の有形文化財は、これでほぼ調査が完了した。私としては今後、人口減少により継続が危ぶまれている「無形文化財」にもスポットを当てていただきたい、と願っている。小倉さん、保存継承グループさん、今後の活動に大いに期待しています!

※写真は、私の「推し」のプレゼン大会(2/24)の様子。立って話しているのが小倉さん

これらの結果は2月24日(月・祝)、同会の〈私の「推し」のプレゼン大会&新春交歓会(新年会)〉の場で公表されるとともに(71人参加、うち45人は交歓会にも参加)、同会の公式HPにも「魅せられた、かくれ文化財たち」として概要がアップされた。記事全文を紹介すると、

かくれ文化財どう守る 「奈良まほろばソムリエの会」調査

市町村指定 地元任せの実情 関心高め行政支援期待

奈良県内市町村の指定文化財に光を当てた調査を、NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」(豊田敏雄理事長)が2年がかりで終えた。建造物・建築約300点のうち、現地調査が可能だったものは約200点。会は夏までにホームページ(https://www.stomo.jp/)に調査結果をアップする。

行政の支援が手厚い県指定文化財と違い、市町村指定文化財は知る人ぞ知る存在が多く、保存も地元任せなのが実情という。「取り上げることで関心が高まり、行政の支援も期待できるようになる」と考え、同会の副理事長で保存継承グループの代表も務める小倉つき子さん(74)=が約25人を3班に分け、県内を巡った。

管理が行き届かず、盗難が危惧される状況だったり、「調査に応じたくない」と断られたりするケースも多かったという。小倉さんは「応じてもらえても高齢者ばかりで管理していて、将来的にどう守っていくか考えさせられることもあった」と話す。

調査できた場所では、防火、獣害、地震の対策、保護状況、今後の課題、調査者の感想などをつぶさに記した。一般の文化財リストにはない中身でいっぱいだ。

例えば、小倉さんの地元の奈良市鹿野園(ろくやおん)町自治会管理の「木造十一面観音立像」。南北朝時代に活躍した仏師舜慶(しゅんけい)かその関係者の作とみられ、集会所に安置されていた。調査者の感想には「後世に大切に残すために援助する必要があると思う。廃仏毀釈(きしゃく)(の時代)でも大切にされ、地域に隠れるように残されていることに感動した」などとある。

木造十一面観音立像の調査票

天川村役場の資料室で保管されている後醍醐天皇坐(ざ)像と十一面観音像は、氏族組織「位衆傳御組(いしゅうおとなぐみ)」の所有で、過疎地でたたずむ文化財の魅力にあふれている。課題と対策として「位衆傳御組あっての文化財。(組は)県内外27軒に減少しており、組中の男子も5人となり、高齢化が進んでいる」などと記している。

小倉さんは「我々は美術の専門家ではないが、文化財が地域社会とどうかかわっているかに着目して調査し、行政も知らない情報を盛り込んだ。どう守っていくか、そのよすがとなれば」と話している。【梅山崇】

冒頭に〈会は夏までにホームページに調査結果をアップする〉とあるのは、〈今回の「調査票一覧」を、今夏頃にアップする〉という意味である。なお、今回の調査結果の概要は、こちら(PDF)にも出ている。

手間のかかる地味な仕事に、約25人も協力されたとは、素晴らしい。県指定および市町村指定の有形文化財は、これでほぼ調査が完了した。私としては今後、人口減少により継続が危ぶまれている「無形文化財」にもスポットを当てていただきたい、と願っている。小倉さん、保存継承グループさん、今後の活動に大いに期待しています!