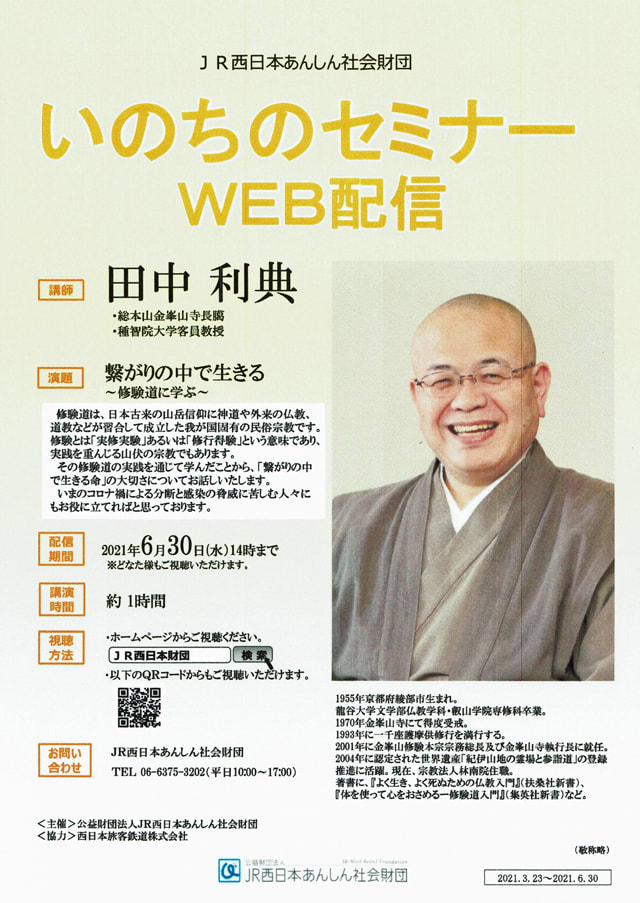

久々の「田中利典師曰く」である。昨日(2025.8.26)、利典師はご自身のFacebookに「得度の勧め…在家宗教の時代」という文章を投稿されていた。

※トップ写真は、吉野山の金峯山寺蔵王堂(2024.4.5撮影)

前書きは〈ここ数年、遠方に住んでいる方とのご縁が増えてきました。そこで、十分に得度の意味などを伝えきれていないので、先日、まとめてみました。興味のある方もあると思うので、そのコアの部分だけ、みなさんにも紹介いたします〉。

会社員や主婦として日常生活を送ると同時に、「聖なるもの」(Something Great)、「霊性」(Spirituality)とつながって生きること。それを師は「半僧半X的聖活」「在家宗教」と呼び、それが「生きがいの創造」になるとする。以下、その本文を紹介する。

「得度の勧め=半僧半X的聖活」

金峯山寺は修験道の根本道場であるとともに、在家宗教集団の総本山でもあります。その在家としての、得度受戒へ導く理由のひとつは「半僧半X」的聖活という生き方の勧めにあります。

「半僧半X」的聖活というのは本来、なにも仏教徒として生きなさいということにこだわったものではありません。ここにいう「僧」とは僧侶というより、spiritual seeker(求道者)というような意味あいと理解して貰えればと思います。あるいは求道者ではいかめし過ぎますから、behaver(信者)くらいな表現でもよいかもしれません。

ともかく、クリスチャンでもモスリムでも、神道の崇敬者でもよいのです。自分を越えた存在とどこかで繋がって生きる、というライフスタイルの提言が「半僧半X」的聖活なのです。「X」とはその人自身の本業・正職というくらいの意味です。自分の生活を守りながら、自分を超えた存在と繋がる生活も保つということが「半僧」です。

実は少し前までの日本人の生活には、ご先祖さんや路傍のお地蔵さん、氏神さん、鎮守の神さま、そして広くはお天道様への敬愛の心が備わっていたように思います。いや、自分の矮小な人生を超える、大いなるものと共に生きるという「聖活」を基盤としていたと言うべきかもしれません。神さまと仏さま、ご先祖さまを常に自分の側においていたのです。「聖活」とは聖なるものとともに生きるということです。

私は修験僧の立場から仏教徒として生きています。お釈迦様は人類史の中でも特別な存在で、2500年前にインドのブッダガヤで「悟り」を開かれ、覚者となられました。そのお釈迦さまの教えが、インドから中国・朝鮮半島を経て6世紀半ばに日本に伝来します。そして、日本的変容と日本独特な展開の中で生まれたのが私が縁を得た「修験道」という信仰です。

その修験道を通じて、私は「聖活」を目指していますが、なにもこの生き方に限定するのではなく、それぞれの信仰や信心の中で、自分を越えた聖なるもの(サムシンググレート)との関係性を持ち、自分の生き方を考えましょうという提言なのです。

サムシンググレートは遺伝子研究の第一人者である筑波大学名誉教授の故村上和雄先生が生みの親の言葉で、神や仏や天など、人間の世界を超えた偉大な存在という意味ですが、そういう世界と、己が霊性を向き合うことが大切なのです。

私は宗教・宗派にこだわるのではなく、自らの霊性に向き合う道を求めることをお伝えしたいと思っています。それは、なんなら、クリスチャンでも、ブッディストでもなんでもよいのです。人はそれぞれ生まれた時代や風土や環境に左右され、自らの立つ位置の中で、一生を過ごします。

クリスチャンならクリスチャン、曹洞宗なら曹洞宗、浄土真宗なら浄土真宗という生家の檀那寺の信仰に生きるのでもよいし、こんな自由でグローバルな時代ですから、そういう先祖代々の枠組み、民族という枠を超えて、自らの今生の生き方に合致した「聖活」に目覚めるのでもよいでしょう。

一番悲しいことは、物質文明社会の価値観が生んだ人間至上主義や、拝金主義、経済優先主義にとらわれて、刹那的に生きてしまうような、自らの霊性を見失うことだと私は思っています。

人はやっかいな生き物です。犬や猫と違って「死」の存在を認識してしまいました。故に、苦しいことや辛い悲しいことに出会ったとき、根源的な苦悩を抱えてしまいがちです。そこに打ち克つ、あるいはその苦悩とうまく付き合っていく生き方が、聖なるもの(サムシンググレート)との関係性の中での「聖活」なのです。霊性ある人間としての「生きがいの創造」であるとも思います。

もちろん私は金峯山寺の修験僧ですから、得度を勧めるのは本宗のご縁です。つまり役行者様と蔵王権現様を通して仏道に入られる道を説いているわけですが…。是非、素晴らしい「聖活」につなげていただきたいものです。

※トップ写真は、吉野山の金峯山寺蔵王堂(2024.4.5撮影)

前書きは〈ここ数年、遠方に住んでいる方とのご縁が増えてきました。そこで、十分に得度の意味などを伝えきれていないので、先日、まとめてみました。興味のある方もあると思うので、そのコアの部分だけ、みなさんにも紹介いたします〉。

会社員や主婦として日常生活を送ると同時に、「聖なるもの」(Something Great)、「霊性」(Spirituality)とつながって生きること。それを師は「半僧半X的聖活」「在家宗教」と呼び、それが「生きがいの創造」になるとする。以下、その本文を紹介する。

「得度の勧め=半僧半X的聖活」

金峯山寺は修験道の根本道場であるとともに、在家宗教集団の総本山でもあります。その在家としての、得度受戒へ導く理由のひとつは「半僧半X」的聖活という生き方の勧めにあります。

「半僧半X」的聖活というのは本来、なにも仏教徒として生きなさいということにこだわったものではありません。ここにいう「僧」とは僧侶というより、spiritual seeker(求道者)というような意味あいと理解して貰えればと思います。あるいは求道者ではいかめし過ぎますから、behaver(信者)くらいな表現でもよいかもしれません。

ともかく、クリスチャンでもモスリムでも、神道の崇敬者でもよいのです。自分を越えた存在とどこかで繋がって生きる、というライフスタイルの提言が「半僧半X」的聖活なのです。「X」とはその人自身の本業・正職というくらいの意味です。自分の生活を守りながら、自分を超えた存在と繋がる生活も保つということが「半僧」です。

実は少し前までの日本人の生活には、ご先祖さんや路傍のお地蔵さん、氏神さん、鎮守の神さま、そして広くはお天道様への敬愛の心が備わっていたように思います。いや、自分の矮小な人生を超える、大いなるものと共に生きるという「聖活」を基盤としていたと言うべきかもしれません。神さまと仏さま、ご先祖さまを常に自分の側においていたのです。「聖活」とは聖なるものとともに生きるということです。

私は修験僧の立場から仏教徒として生きています。お釈迦様は人類史の中でも特別な存在で、2500年前にインドのブッダガヤで「悟り」を開かれ、覚者となられました。そのお釈迦さまの教えが、インドから中国・朝鮮半島を経て6世紀半ばに日本に伝来します。そして、日本的変容と日本独特な展開の中で生まれたのが私が縁を得た「修験道」という信仰です。

その修験道を通じて、私は「聖活」を目指していますが、なにもこの生き方に限定するのではなく、それぞれの信仰や信心の中で、自分を越えた聖なるもの(サムシンググレート)との関係性を持ち、自分の生き方を考えましょうという提言なのです。

サムシンググレートは遺伝子研究の第一人者である筑波大学名誉教授の故村上和雄先生が生みの親の言葉で、神や仏や天など、人間の世界を超えた偉大な存在という意味ですが、そういう世界と、己が霊性を向き合うことが大切なのです。

私は宗教・宗派にこだわるのではなく、自らの霊性に向き合う道を求めることをお伝えしたいと思っています。それは、なんなら、クリスチャンでも、ブッディストでもなんでもよいのです。人はそれぞれ生まれた時代や風土や環境に左右され、自らの立つ位置の中で、一生を過ごします。

クリスチャンならクリスチャン、曹洞宗なら曹洞宗、浄土真宗なら浄土真宗という生家の檀那寺の信仰に生きるのでもよいし、こんな自由でグローバルな時代ですから、そういう先祖代々の枠組み、民族という枠を超えて、自らの今生の生き方に合致した「聖活」に目覚めるのでもよいでしょう。

一番悲しいことは、物質文明社会の価値観が生んだ人間至上主義や、拝金主義、経済優先主義にとらわれて、刹那的に生きてしまうような、自らの霊性を見失うことだと私は思っています。

人はやっかいな生き物です。犬や猫と違って「死」の存在を認識してしまいました。故に、苦しいことや辛い悲しいことに出会ったとき、根源的な苦悩を抱えてしまいがちです。そこに打ち克つ、あるいはその苦悩とうまく付き合っていく生き方が、聖なるもの(サムシンググレート)との関係性の中での「聖活」なのです。霊性ある人間としての「生きがいの創造」であるとも思います。

もちろん私は金峯山寺の修験僧ですから、得度を勧めるのは本宗のご縁です。つまり役行者様と蔵王権現様を通して仏道に入られる道を説いているわけですが…。是非、素晴らしい「聖活」につなげていただきたいものです。