以前、「毎日のように米に関するニュースが新聞に載る」と書いたが、超弩級(ちょうどきゅう)の記事が、昨日(2025.5.20付)の新聞に出ていた。全国紙(朝日新聞、毎日新聞)は1面、奈良新聞は最終面(全国ニュース面のトップ)で報じた。YAHOO!ニュース(5/19 共同通信)によると、

江藤農相「コメ買ったことない」国民が苦しむ中、批判必至

自民党の江藤拓農相が佐賀市で18日に行った講演で、価格高騰が続くコメに関し「(私は)買ったことがありません。支援者の方々がたくさんコメを下さるので、まさに売るほどあります。私の家の食品庫には」と発言したことが19日、分かった。

生活負担の増加に国民が苦しむ中、価格の安定化に取り組む担当閣僚の発言として不適切だとの批判を浴びるのは必至だ。自民党佐賀県連の政治資金パーティー「政経セミナー」で述べた。

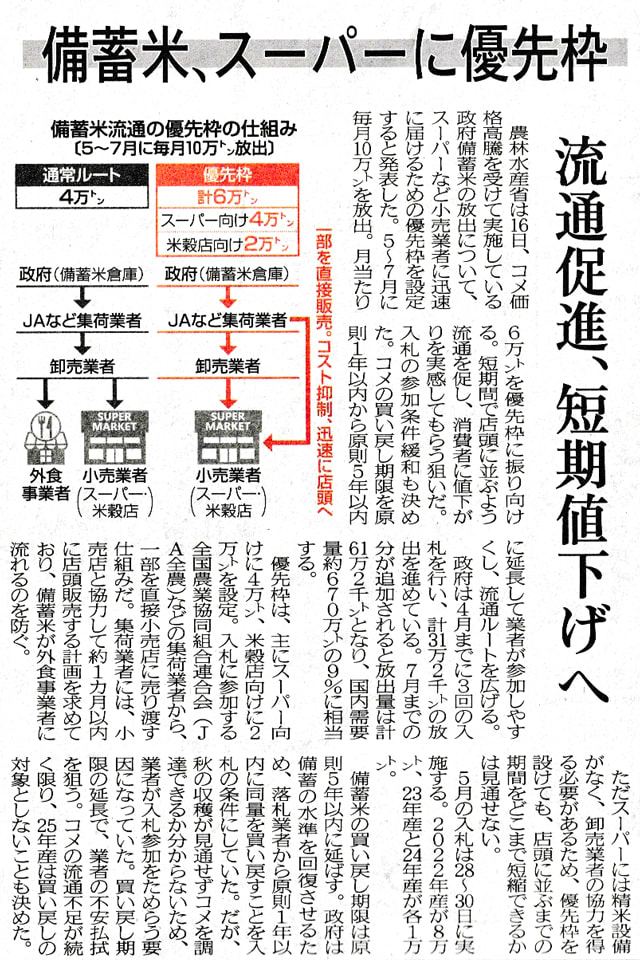

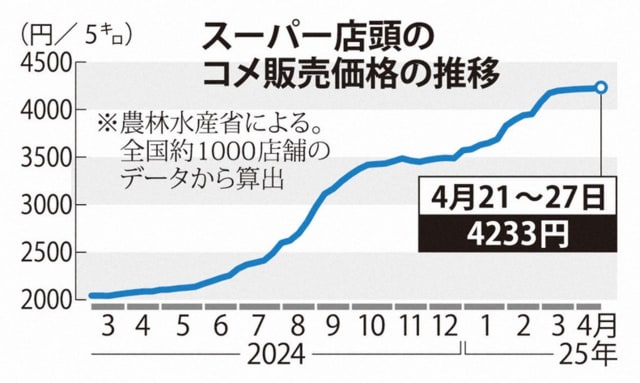

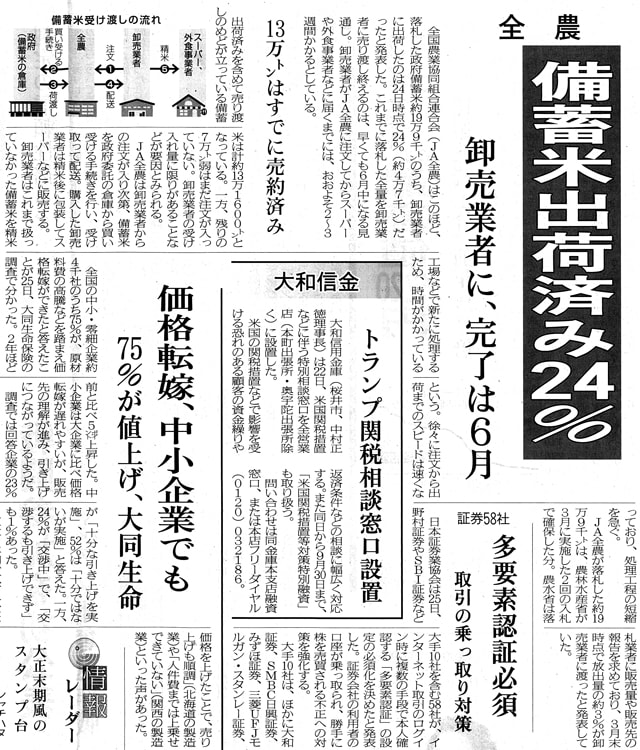

コメ価格は昨年秋ごろから上昇傾向が本格化した。農林水産省は今年3月になって、政府備蓄米の放出を始めたが「取り組みが遅い」との批判が上がっていた。江藤氏は19日、農水省内で記者団の取材に応じ「売るほどあるというのは言い過ぎた。批判はあると思う。消費者の方々に対する配慮が足りなかった」と釈明した。

「結果を出すことで応えたい」と語り、自らの進退については辞任を否定した。同日の参院予算委員会で江藤氏は、備蓄米の放出に関し「国民の期待する結果が出せておらず、大変重く責任を感じている」と陳謝した。

「売るほどあるのなら、こども食堂やひとり親家庭に、分けてあげれば」という声が上がるのは、当然だろう。

他にも〈「玄米で渡されても精米できないというお話がある」と言及し、全国的に普及するコイン精米機を使って消費者が精米してほしいと訴えた。その際、支援者からもらっているというコメについて「わざとじゃないんだろうけど、いろんなものが混じっている。うちの嫁はコメを広げて、こう黒いやつを、石とか入ってる。そういう(のを取り除く)家庭内精米をした上で、コイン精米機に持っていく」〉という発言があり、農家が「そんな不純物は入っていない」と憤慨しているそうだ。

この人、ある程度、農政のことを分かっていると期待していたが、全く期待外れだった。2/28には〈食糧法には価格の安定は「書いていない」と4回繰り返した〉と報じられた(指摘を受けて訂正した)。そもそも食糧法の正式名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」だ。その条文には20ヵ所近くに「価格の安定」と書かれているそうだから、この人は、全くこの法律のことを知らないということがバレバレだ。

今日(5/21)のNHKニュースには、〈江藤大臣は、21日午前、総理大臣官邸で石破総理大臣と会談しみずからの発言の責任を取りたいとして、辞表を提出し、受理されました〉とあるが、まあ当然のことだろう(「あんぱん」放送中にニュース速報が入ったので、ビックリした)。後任の小泉進次郎さん、前任者の轍(てつ)を踏まないよう、お気をつけください。

江藤農相「コメ買ったことない」国民が苦しむ中、批判必至

自民党の江藤拓農相が佐賀市で18日に行った講演で、価格高騰が続くコメに関し「(私は)買ったことがありません。支援者の方々がたくさんコメを下さるので、まさに売るほどあります。私の家の食品庫には」と発言したことが19日、分かった。

生活負担の増加に国民が苦しむ中、価格の安定化に取り組む担当閣僚の発言として不適切だとの批判を浴びるのは必至だ。自民党佐賀県連の政治資金パーティー「政経セミナー」で述べた。

コメ価格は昨年秋ごろから上昇傾向が本格化した。農林水産省は今年3月になって、政府備蓄米の放出を始めたが「取り組みが遅い」との批判が上がっていた。江藤氏は19日、農水省内で記者団の取材に応じ「売るほどあるというのは言い過ぎた。批判はあると思う。消費者の方々に対する配慮が足りなかった」と釈明した。

「結果を出すことで応えたい」と語り、自らの進退については辞任を否定した。同日の参院予算委員会で江藤氏は、備蓄米の放出に関し「国民の期待する結果が出せておらず、大変重く責任を感じている」と陳謝した。

「売るほどあるのなら、こども食堂やひとり親家庭に、分けてあげれば」という声が上がるのは、当然だろう。

他にも〈「玄米で渡されても精米できないというお話がある」と言及し、全国的に普及するコイン精米機を使って消費者が精米してほしいと訴えた。その際、支援者からもらっているというコメについて「わざとじゃないんだろうけど、いろんなものが混じっている。うちの嫁はコメを広げて、こう黒いやつを、石とか入ってる。そういう(のを取り除く)家庭内精米をした上で、コイン精米機に持っていく」〉という発言があり、農家が「そんな不純物は入っていない」と憤慨しているそうだ。

この人、ある程度、農政のことを分かっていると期待していたが、全く期待外れだった。2/28には〈食糧法には価格の安定は「書いていない」と4回繰り返した〉と報じられた(指摘を受けて訂正した)。そもそも食糧法の正式名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」だ。その条文には20ヵ所近くに「価格の安定」と書かれているそうだから、この人は、全くこの法律のことを知らないということがバレバレだ。

今日(5/21)のNHKニュースには、〈江藤大臣は、21日午前、総理大臣官邸で石破総理大臣と会談しみずからの発言の責任を取りたいとして、辞表を提出し、受理されました〉とあるが、まあ当然のことだろう(「あんぱん」放送中にニュース速報が入ったので、ビックリした)。後任の小泉進次郎さん、前任者の轍(てつ)を踏まないよう、お気をつけください。