バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

リーンインを考える(1)

(1995年イギリスGP・250cc・優勝した原田哲也選手の美しいリーンインでのコーナリングアプローチ)*出典『ライダースクラブ』1995・10月号.166頁。

さて、お待たせしました。(誰も待ってないか…)

いよいよ、コーナリングフォームの華、リーンインについてお話します。

昨日の白バイでのリーンインの写真と、「コーナリングフォームを考える」の中のリーンインの写真。同じリーンインでも大分違いました。

リーンインとは、車体の傾きに対し、ライダーの位置がさらにコーナーの内側に位置するライディングフォーム。

そのフォームは大きく分けると2通り。私の分け方だと、3通りになります。

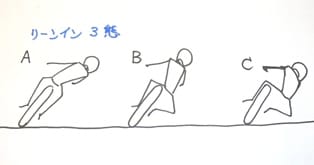

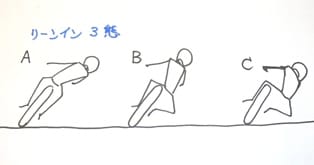

下の図、A、B、Cがそれです。

Aは白バイ風、リーンイン。

下半身はがっちりニーグリップして上体をイン側にぐぐっと入れたフォームです。よく見る教習などのテキストには、リーンウィズなどに比べ、車体の傾きが少なくなるので、すべりやすい路面で有効などということが書いてあったりします。

私の考えは違います。

滑りやすい路面では、こんなフォームで突っ込むのではなく、スピードをちゃんと落として、滑っても対処しやすいリーンアウトで行くべきです。つまり、こんなフォームを取らなければいけないのはスピードマネージメントが失敗なのだと思います。

このフォームは、バンク角が深く取れない車体のとき、あえて重心を内側に入れるために取るもので、頭の位置と車体の関係もよくなく、お薦めできません。

例外は、リーンウィズでコーナリング中に路上に障害物を発見し、とっさに車体をわずかに立て、その障害物の外を回りこむように回避するためにこうなった形です。つまり、このバンク角から上体を入れたのではなく、もともと上体のバンク角で走っていたものを、一時的に車体を立てた、それならこのフォームもありかと思います。

私は、このAのフォームは教習本から削除すべきと思っています。

Bのリーンインは、頭の位置は車体の傾きの延長線上に残し、腰の位置を内側に若干入れたものです。リーンウィズとトラクション旋回の項でお話したとおり、最近のワイドタイヤでは、このフォームの方が実質的に素直な旋回が得られることも多く、ある程度スピードの乗った状態からは、初心者の方にもお薦めできるフォームです。

図Aが上体で無理やり倒しこもうとしているようにも見えるのに対し、Bは座る位置がイン側にずれただけで、素直にイン側にもたれかかるように荷重できていることがわかると思います。

CはBから体のオフセット量を大きくしたもの。頭もセンターの残らずに、若干イン側に入っています。アウト側の足で(この場合左足)バイクにぶら下がっているように見えることから、ハングオフ(hang-off)とも言います。日本ではハングオンとも言いますが、これは和製英語です。

A~Cの車体のバンク角はどれも同じ程度。同じリーンインでも、フォームによって随分印象が違うことがわかると思います。

一番自然なのはB。

一番重心が低く、タイヤの性能を引き出せるのはC。ハイペースの方には、Cもありですね。

(私はそこまで飛ばしませんので、リーンアウト・リーンウィズか、Bが多いです。)

ある程度ハイペースになってくると、現代のバイクではリーンインのメリットが生きてきます。

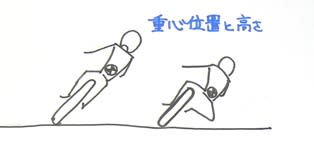

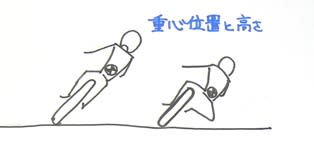

上の図は、リーンウィズとリーンイン時のライダーの重心の位置を模式化したもの。

リーンウィズは、傾いたタイヤの延長線上に重心があり、バイクに対して最も素直な荷重となり、タイヤに優しく、挙動も摑みやすい。さらに重心の高さはそのまま重心位置が内側に位置することにもなり、同じスピードならタイヤのキャンバースラスト(傾きによる旋回力)も引き出して効率的です。

しかし、このくらいまで深くバンクしてくると、なんだか何かあったらそのままスリップダウンしそうな、不安定感を図からも感じると思います。この状態までペースアップするなら、かなりの旋回Gも働くはずなのです。

ならば、いっそ右のリーンインにしたほうが、重心が低く、まるで左足がフックのようにバイクの起き上がりを押さえながらインへと倒しこもうとし、その分だけ強い遠心力とバランスして強い弧を描けますし、リヤタイヤのコーナリングフォース(タイヤの接地面がねじれるようにグリップして旋回力となる力)を利用するにも都合のよい荷重バランスとなります。

これは、以前のバイアスタイヤにに比べて圧倒的にトレッド面(接地面)がワイドで、剛性があがり、短いサイドウォール(タイヤの横面)で柔軟性を受け持つ、ラジアル構造のタイヤならではのメリットを生かした走法ともいえます。

(1995年鈴鹿8耐での根本健(当時47歳)のリーンインでのコーナリング。スリムなツインの車体、炎天下、オイリーな路面でグリップが低下してる中、力ではなく、バランスで高いコーナリングスピードを維持。)*出典.同上.34頁。

リーンインは、現代のバイクではすでに特別な技術ではなくなったと、私は考えます。

「開けて曲がる」トラクション旋回の醍醐味を安全に味わうために、ごく自然なリーンインはむしろ効率よくコーナーを抜けていくための安全で上品な運転技術といってもいいのではないでしょうか。

リーンインを「効率」と「安全」の観点から見直すと、今日述べたのとはまた別のメリットもあることがわかります。

次回は、安全で効率的なリーンインによるコーナーへのアプローチについてお話します。

《注意》

この記事は素人である筆者が、今までに読んできた様々な本や自分の経験からコーナリングフォームについてまとめたものであり、その内容の正しさが保証されたものではありません。また、ライディングテクニックの探求とその結果には個々のライダーが個人でその責任を負うものだというのが筆者の考えです。

公道ではあくまでセイフティ・ライドで!

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

さて、お待たせしました。(誰も待ってないか…)

いよいよ、コーナリングフォームの華、リーンインについてお話します。

昨日の白バイでのリーンインの写真と、「コーナリングフォームを考える」の中のリーンインの写真。同じリーンインでも大分違いました。

リーンインとは、車体の傾きに対し、ライダーの位置がさらにコーナーの内側に位置するライディングフォーム。

そのフォームは大きく分けると2通り。私の分け方だと、3通りになります。

下の図、A、B、Cがそれです。

Aは白バイ風、リーンイン。

下半身はがっちりニーグリップして上体をイン側にぐぐっと入れたフォームです。よく見る教習などのテキストには、リーンウィズなどに比べ、車体の傾きが少なくなるので、すべりやすい路面で有効などということが書いてあったりします。

私の考えは違います。

滑りやすい路面では、こんなフォームで突っ込むのではなく、スピードをちゃんと落として、滑っても対処しやすいリーンアウトで行くべきです。つまり、こんなフォームを取らなければいけないのはスピードマネージメントが失敗なのだと思います。

このフォームは、バンク角が深く取れない車体のとき、あえて重心を内側に入れるために取るもので、頭の位置と車体の関係もよくなく、お薦めできません。

例外は、リーンウィズでコーナリング中に路上に障害物を発見し、とっさに車体をわずかに立て、その障害物の外を回りこむように回避するためにこうなった形です。つまり、このバンク角から上体を入れたのではなく、もともと上体のバンク角で走っていたものを、一時的に車体を立てた、それならこのフォームもありかと思います。

私は、このAのフォームは教習本から削除すべきと思っています。

Bのリーンインは、頭の位置は車体の傾きの延長線上に残し、腰の位置を内側に若干入れたものです。リーンウィズとトラクション旋回の項でお話したとおり、最近のワイドタイヤでは、このフォームの方が実質的に素直な旋回が得られることも多く、ある程度スピードの乗った状態からは、初心者の方にもお薦めできるフォームです。

図Aが上体で無理やり倒しこもうとしているようにも見えるのに対し、Bは座る位置がイン側にずれただけで、素直にイン側にもたれかかるように荷重できていることがわかると思います。

CはBから体のオフセット量を大きくしたもの。頭もセンターの残らずに、若干イン側に入っています。アウト側の足で(この場合左足)バイクにぶら下がっているように見えることから、ハングオフ(hang-off)とも言います。日本ではハングオンとも言いますが、これは和製英語です。

A~Cの車体のバンク角はどれも同じ程度。同じリーンインでも、フォームによって随分印象が違うことがわかると思います。

一番自然なのはB。

一番重心が低く、タイヤの性能を引き出せるのはC。ハイペースの方には、Cもありですね。

(私はそこまで飛ばしませんので、リーンアウト・リーンウィズか、Bが多いです。)

ある程度ハイペースになってくると、現代のバイクではリーンインのメリットが生きてきます。

上の図は、リーンウィズとリーンイン時のライダーの重心の位置を模式化したもの。

リーンウィズは、傾いたタイヤの延長線上に重心があり、バイクに対して最も素直な荷重となり、タイヤに優しく、挙動も摑みやすい。さらに重心の高さはそのまま重心位置が内側に位置することにもなり、同じスピードならタイヤのキャンバースラスト(傾きによる旋回力)も引き出して効率的です。

しかし、このくらいまで深くバンクしてくると、なんだか何かあったらそのままスリップダウンしそうな、不安定感を図からも感じると思います。この状態までペースアップするなら、かなりの旋回Gも働くはずなのです。

ならば、いっそ右のリーンインにしたほうが、重心が低く、まるで左足がフックのようにバイクの起き上がりを押さえながらインへと倒しこもうとし、その分だけ強い遠心力とバランスして強い弧を描けますし、リヤタイヤのコーナリングフォース(タイヤの接地面がねじれるようにグリップして旋回力となる力)を利用するにも都合のよい荷重バランスとなります。

これは、以前のバイアスタイヤにに比べて圧倒的にトレッド面(接地面)がワイドで、剛性があがり、短いサイドウォール(タイヤの横面)で柔軟性を受け持つ、ラジアル構造のタイヤならではのメリットを生かした走法ともいえます。

(1995年鈴鹿8耐での根本健(当時47歳)のリーンインでのコーナリング。スリムなツインの車体、炎天下、オイリーな路面でグリップが低下してる中、力ではなく、バランスで高いコーナリングスピードを維持。)*出典.同上.34頁。

リーンインは、現代のバイクではすでに特別な技術ではなくなったと、私は考えます。

「開けて曲がる」トラクション旋回の醍醐味を安全に味わうために、ごく自然なリーンインはむしろ効率よくコーナーを抜けていくための安全で上品な運転技術といってもいいのではないでしょうか。

リーンインを「効率」と「安全」の観点から見直すと、今日述べたのとはまた別のメリットもあることがわかります。

次回は、安全で効率的なリーンインによるコーナーへのアプローチについてお話します。

《注意》

この記事は素人である筆者が、今までに読んできた様々な本や自分の経験からコーナリングフォームについてまとめたものであり、その内容の正しさが保証されたものではありません。また、ライディングテクニックの探求とその結果には個々のライダーが個人でその責任を負うものだというのが筆者の考えです。

公道ではあくまでセイフティ・ライドで!

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « インターメッ... | リーンインを... » |

以前、「田亜山ざんはリーンイン」と言われた意味がわかりました。

私はリーンインはAだけで、普段Bの乗り方をしているのですがBの乗り方の呼び方はリーンインだとは思っていなかったのです。

でもハングオフとも違うなと思ってはいたのですが・・・

基本的にバイクは腰で乗ると教わりましたので、腰の位置が違うのにAとBが同じ呼び名(ライディングフォーム)では説明が難しいですよね。

Bは名前付けた方がいいですよね。

「ヒップイン」「お尻がイン」「タイヤラインより腰が内」

思いつきませんが・・・

私はハングオン(ハングオフ)という表現は普段使わないので、「軽いリーンイン」「大きなリーンイン」と言っていました。

なるほど、Bの名前があるといいですね。

「ヒップイン」、「腰だけイン」…。

私も思いつきません。

いいネーミングがあれば、白バイリーンインとハングオフしかないような状況も変わってくると思います。

高速コーナー、低速コーナーに限らず全てBで走りましたが、とにかく安定感抜群で、公道でもまだまだ攻めていける気がしましたし、気分だけでもGPライダーに慣れます。

とにかく気持ちがいいんですよね。

しかしながら、いずれにしても肩と腕の力が完全に抜けるくらいに乗りなれてからでないと、ウィズから移行するのは避けた方が良いかなと思いますね。

乗りなれたライダーがリスクを伴わずに安全にコーナーを楽しむ為の、最良のフォームだと思います。

コメントありがとうございます。

現在のスポーツバイクはリヤタイヤの幅が広くなり、腰を全く動かさないリーンウィズだと、結果的にリーンアウトのようなバランスとなってバイクを傾ける時にひねるような感じの入力になってしまいがちです。

その場合はタイヤの幅の半分だけ、こぶしひとつ分くらいだけあらかじめ座り直すと、かえって自然に曲がれたりします。(上記記事のBです。)(倒し込の際についてはリーンインを考える(2)で。)

この記事は2008年2月ですが、2014年の現在でもそれは変わらず、有効な考え方と言えると思います。

さて、それでも座り直したりするときに腕や肩にガチガチに力が入ってしまうようでは、かえって危険。小刀通勤さんのおっしゃるとおり、それがこなれてきてから移行してもいいですね。

いつでも無駄な力を使わない、というのは、一番の基本なのですが、それを完璧にできる人は、いわゆる上手な人の中でも一部しかいない、本当はとても難しいことです。

最近出た柏秀樹氏のDVD、「ビッグマシンを自在に操る5」は、ビッグマシンに限らず、すべてのバイクの基本をしっかり身につけるために非常に大事なことを強調しているように思えました。

安全に、楽しく、バイクライディングをしたいものだと思います。

実は私はサーキットすら走ったこともない自己流の走り方しかしたことがないのですが、最近自分でも随分乗りなれてきたなと思って、MotoGPが好きだから見よう見まねで何となく行き着いたBの走り方をしたところ、「これは凄く使える走りなのではないか?」と思っていた次第です。

そこで知恵袋とか見てみると、ハングオンは危険だし峠では意味がない、ウィズでOKくらいという2択しかなく、中間は無いのかと思って探していたところ、このブログに行き着いたのです。

ほとんどのライダーは膝擦りに憧れるため、その結果峠で痛い目を見聞きしてしまい、ウィズがベストと思い込んでいるのではないかと思われます。

是非たくさんの人に中間の走法を試してもらいたいものだなと思いますね。

結果滴にバイクが起きるわけで安全性も高いですし、素早くポジションが移動できるレベルにあれば、この走法が遅くなることも決して無いと実感しています。

同じご意見を持たれてる方がいて、大変嬉しいです。

ちなみに私は名前の通り、現在は250ccのSUZUKIカタナに乗っています。

web上の教え合いのサイトは、基本的に善意の互助システムですが、信頼はできないことが多く、本気の質問や答えはここに探してはいけないと私は確信しています。

たまたま正しい答えのこともありますが、どの答えが正しいかを質問者が見つけ出すのが難しく、また、えてして欲しかった答えに飛びつくことも多いですし、回答は善意でもやはり素人のものです。

ちゃんとした答え(それが正しいかどうかはまた別としても)は、現在のところはやはり書籍などに求めるべきだと思います。

どんなに情報があふれていても、正しい情報は自分の足で探さないとたどり着けない。安易に答えなど得られることはない。

これは2014年の今日でもかなり真実だと私は考えています。

Web上のライディングの記事も多いですが、私が読んだ範囲では個人の書いたものは、部分的、一面的に正しくても、誰か間違っている人をたたくことに主眼があるあまり、その他の面を見落としていたり、自分が優れていることを顕示したがっていたり、自己陶酔にひたってつじつまが合わないことが多すぎたりと、残念ながらトータルで信頼できるものはひとつもありません。

本当に残念ですが、私はそう思っています。

もちろん。これは私のサイトも含めてです。私なりにベストを尽くしているつもりですが、素人とは、自分に見えていることがすべてだと信じている人間を指します。

私など、その典型でしょう。私もまた、web上で自分が学んできたライテクについて語り、誰かに読んでほしがっている自己顕示型の人間にすぎません。

ですから、webのライテク記事はすべて参考にとどめ、必ず書籍なりDVDなり、信頼できるプロの作ったものを真剣によみ、自分で走って試して納得していくしかないのだと思います。

私は、バイクライディングはとても楽しいものだけれども、とても厳しいものだと思います。

ハングオンかウィズかなんていう乱暴な割り切りで語れるほど、単純でもないし、そんなに底の浅いものでもないと思います。

なにせ、命を乗せて走っているのですから、何より安全に帰ることが最優先で、その前提で、さまざまな運転技術の愉しみ方があるのだと思います。

安全に走って、「走ってわかる」こと、決して自分と他人を危険に巻き込まないように肝に銘じておくこと。

非常に単純化すれば、それだけが大事だと思えるほどです。(本当は違いますが…^^;)

高回転まで回し切って走る250KATANAの小気味よさ。

通勤をただの移動でなく、きびきびと安全に街を駆け抜けるスポーツに変えてしまうのが、250KATANAだと、昔から勝手に推察しております。

小刀通勤さん、どうぞ充実したバイクライフをお送りください。

私も、現在の愛車とともに、楽しんでいきたいと願っております。

仰る通りですね。

私は最近本当にようやくバイクが自在に操れるようになってきて(もちろんここまで来るのに何度悩んできたかわかりませんが)、峠をいかに楽しく安全に走れるものなのか考えた結果、いまのライディングに行き着きました。

それが正解なのかどうなのか不安になり、安易にネットに答えを求めてしまったわけですが、よくよく考えてみれば、無事に家に帰ることが最優先なのであり、答えもひとつとは限らないわけなんですよね。

通る道路や交通事情によって、走り方もラインも常に変化するわけで、その中で乗り方も考えて選ばなくてはならないのですから、そもそも自分の走り方は正しいのか?という回答探し自体は意味がなかったと思います。

ただ、私は今のレベルで、このBの乗り方は理にかなっていると思ってます(思い込んでいます) 。

前述はしましたが、まずはそれなりに乗りなれたライダー向けであることは重ねて申し上げておきます。

今後も安全に楽しく走れるライディングを目指して、自分でもしっかり勉強しながら実践して掴んでいきたいと思います。

小刀通勤さんはご自分で走り、考え、それを積み重ねてこられた方なのですね。

その方に本記事のBは理に適っているとおっしゃっていただけて、サイト作者として、とてもうれしく思います。

なお、このBのオリジナルは、1990年代の「ライダースクラブ」誌の記事、和歌山利宏氏のライディング理論、「ライディングスポーツ」誌の記事などのミックスを私自身で実際にいろいろ試し、自分で納得いくものに再構成したものです。

「疑ってかかる」という前提の中で、私の記事も参考にしていただけるならば、筆者としてこれ以上のよろこびはありません。

小刀通勤さん、ありがとうございます。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。